第46話「善根宿の夜」(徳島県)

自転車日本一周旅〜人生で大切なことはすべて旅で学んだ〜

高知県は「修行の道場」と云われ、第24番から第39番までの16の札所が点在する。

札所は国道沿いや街中に集中している場所もあるが、その多くは山頂や山の中腹に存在する。

難所と呼ばれる札所に繋がるアスファルト道は大きく2パターンだ。

一つは急勾配を緩和するために道路を螺旋状にし、山の周囲を渦巻き状に回りながら徐々に高度を上げていく螺旋ループ道路。永遠に繰り返されているような錯覚を抱く無限ループ状態だ。

もう一つは、殺人的な急勾配の直線道路。傾斜20%は必至。上り坂というより壁に近い。

第27番札所「神峯寺」は、真っ縦(まったて)と呼ばれる急な山道を登った神峰山の中腹にある。海岸線から標高450mまでの上り坂一本勝負。

「土佐の関所」「遍路ころがし」と恐れられ、高知で一番の屈指の難所として知られている。

最近ほぼ毎日のように上り坂と格闘し、下半身は疲労し切っている。

神峯寺に続く反り立つ壁の前に敗れ去り、積載重量30kgを超える荷物を乗せた自転車を手押しで進む。

まるで水前寺清子の「365歩のマーチ」のようだ。

人生はワンツーパンチのスピリットを持って取り組む一方、一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がる感じだ。

自転車と荷物の重量が腕と下半身を酷使させる。

こういう難所を攻略する秘訣はこうだ。

最初の一歩を踏み出せ。

山全体を見る必要はない。

ただ、ただ最初の一歩を踏み出せばいいのだ。

だがその踏み出す足首、踵に負担がかかり、日増しに腫れているように感じる。

神峯寺を制した後、室戸岬を逆頂点とするピラミッド形状の快適道路をV字走行。

走る道路は国道55号線。

高知県から室戸岬を経由して徳島県に続く一般国道で、急勾配、急カーブもほとんどない海岸沿いを走る快適なドライブコースだ。

日本地図を眺めると国道55号線は、見事な逆三角形を描いている。

標高450mの神峯寺から一気に国道に戻り、快適ロードを室戸岬方面に進み、途中の第26番「金剛頂寺」、第25番「津照寺」、岬の先端にある第24番札所「最御崎寺」を制覇。

ここまで巡った札所は、41札所だ。88箇所の約半分になる。

折り返し地点に差し掛かり、ステージは高知県の土佐国から徳島県の阿波国へ移行する。なんとなく結願の目処がついてきた。

俺はこの国道55号線をビクトリーロードを名付けた。

ビクトリーロードはゴーゴーだ。残すところ、徳島県、香川県、愛媛県の一部の札所を巡れば結願を果たすことができる。

たった47の札所を巡るだけで結願だ。

快適ロードを徳島県方面に爆走する。

左手には山深い高知の山々。右手には大海原が広がり、見上げる空は限りなく広がっている。

まさに空海の世界を風を切って走る。

駆け抜けろ。

あの目標の向こうに新しい世界が待っている。

そんな気分で国道55号線を爆進。

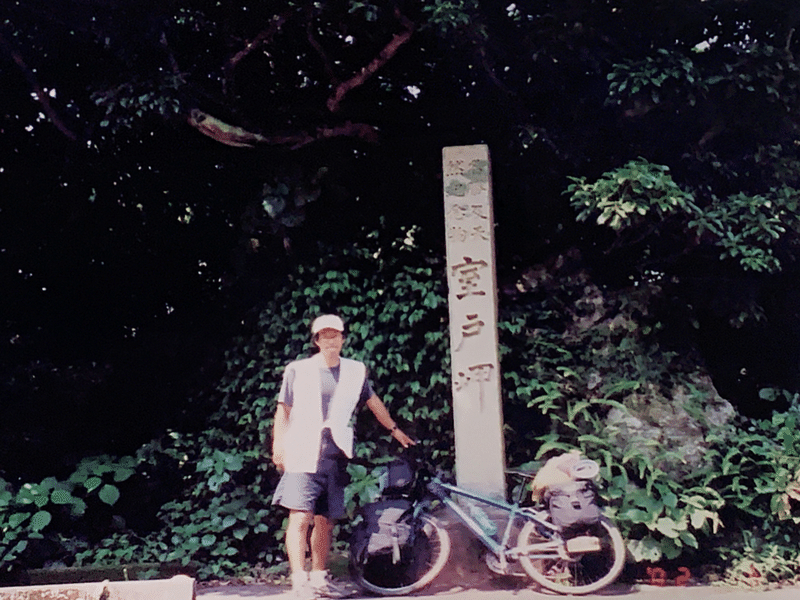

ついに舞台は高知県から徳島県へ突入。

阿波国は、「発心の道場」だ。発心とは悟りを求めて仏道を踏み行うという意がある。

サーフィンメッカの宍喰町にやってきた。大手海岸で休憩。うまく波に乗るサーファーに目を奪われ大海原を眺めていた。

地元サーフィン専門店のオーナーが話しかけてきた。

何十年も波に乗り続け、波の事なら何でも分かるという白髪の老人が波乗りの心得について教えてくれた。

「7つ目の波」というものだった。

老人は顎髭をさすり、水平線を見つめながら静かに語り始めた。

「海の波を眺めていると7回に1回大きな波が来るんだよ。

サーファーは大きな波に乗れるかどうかは自分の目で判断する。

経験を積んで、波を見極めるのだ。

時にデカイ波が来る。

しかし、波を怖がっていたら乗ることはできない。

そして力がなければ乗ろうとしても簡単に打ち砕かれてしまう。

力を蓄える。

見極める。

タイミングを計る。

そして思いきって波に乗ってみるのだ。」

このサーフィンオーナーの話には人生のチャンスをつかむヒントが隠されている。

運の数は誰でも一緒。運も不運も同じ数だけある。誰にも同じように幸運は訪れる。それに気づくか気づかないかの問題だけだ。

自分を知り、自己の力を自分で判断する。そしてチャレンジしてみる。失敗と成功を味わう。

失敗の対極に成功があるのではない。成功に向かうプロセスに失敗というものを経験する。

では成功の反対側にあたるものはなにか。

成功に向かう出発点は何か?

成功の反対は失敗ではない。

何もしないことだ。

「7つ目の波」の話から大切なことが学べた四国遍路の途上。

続いて第23番札所「薬王寺」を打つ。

ここにきて札所を「制する」というより「打つ」という表現が適していると感じるようになってきた。

「制する」とは支配的なニュアンスや勝ち組負け組という印象が先行する。しかし「打つ」というのは対象と共鳴しているような感があり、勝った負けたを超越したゲームを楽しんでいる雰囲気がある。

札所を巡ることを「打つ」と云われているのは、昔の札は木や紙や金属などでできており、それらを札所、つまり寺院の柱などに打ち付けて巡拝した証としたことに由来する。自分と札所を一体とする、主客一如ということだ。

薬王寺を打った後、すぐ側の廃車となった大型バスを改良して作った善根宿でお世話になった。

善根宿とは、接待所の一つで、お遍路さんを無料で泊めてくれる場所のことである。個人の善意と好意に支えられる非営利目的の無料宿泊施設だ。

そのバス型善根宿の受付は、隣接の橋本食堂となっていた。食堂を経営しているオーナーが無償で宿を提供しているのだ。さらに夕食の接待も受けた。箸入れには次の事が書き記されていた。

―――旅に出て自分の親が旅先で親切にされたり、おいしい食事を頂だいたと帰って話を聞いたりしますと、自分にとってこんなうれしい事はありません。自分たちもそのような気持でお仕事をしたいものです。店主―――

いただいた喜びや感謝はお返しする。その実践をしているにすぎない。だれもがそのような気持ちでお仕事ができたら幸せですね。私からちょっと始めてみました。

そのような声が配膳された料理から聞こえてきた。

配膳された料理を前にして俺は、座席を取り外されたバス車内で考えさせられた。

自力遍路は自己を見つめる行為といえる。徒歩、自転車など自分の体を使って行うお遍路さんのことを自力遍路という。

圧倒的に体力を使っている時間は、同時に自問自答する時間でもある。

人と接して自分を知る。

自然に圧倒されて自分を知る。

孤独を味わって自分を知る。

四国遍路を含む、自力旅にはそういう要素が備え付けられている。

さも当然の如く、さらりとバス車内に夕食が届いた時、これは恩返しをしなければと強く心が打たれた。

橋本食堂さんのおもてなしの心をいただいた時、受けた恩はどこかでお恩返ししなければならない、と思った。

ここまで自転車日本一周旅を続けてきて、本当に数え切れない人々の心をもらった。

受けた恩を全ての人にお返しするのは難しい。しかし受けた恩を別の人に送り伝えていくことはできる。これから関わる人々に恩送りをしていけば、巡り巡ってそれは恩返しにつながる。

「恩送り」という言葉は聞き慣れないが、旅の途上、これまで自分がしてもらって嬉しかったこと、ありがたかったこと、しんどいときに助けてもらったこと、恩恵の大小に関わらず、その時の感激を心に刻んで、感謝の心を忘れず、今度は自分が誰かのためにお返しをする。

それが「恩送り」だ。

恩を下さった人以上に次の世代に送り伝えていくことが大切なのだろう。

10年後、20年後に何が出来るか、今は分からない。

でもきっといつか、人と社会に喜びを与えられる存在になると誓った善根宿の夜だった。

死後、自分の名前を後世に残すのはお墓ではなく、生前の行為の記録なのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?