林浩治「在日朝鮮人作家列伝」04 鄭承博(チョン・スンバク)(その6)

鄭承博──差別を跳ね返し淡路島の文化人として生きた歴史の証人(その6)

林浩治

→(その5)からのつづき

6)川柳と出会う

バー・ナイトは鄭承博の生活拠点であると同時に活動拠点にもなっていった。

1961年、鄭承博はバー・ナイトの客で淡路雑俳家の藤本武と知り合い、淡路雑俳の「淡路雅交会」へ投句を始めた。

川柳との出会いは鄭承博には決定的な意味を持った。自身の生を表現できる喜びをもたらせた。37歳の邂逅だった。

さらに川柳で学んだ滑稽・諧謔・韜晦は、のちの小説作品に引き継がれた。藤本武は、朝鮮人一世で濁音などが曖昧だった鄭承博の文章を添削して正した。

鄭承博はすぐに川柳同人会・大阪番傘本社の会員となり、続いて12月には淡路番傘川柳会の設立同人となった。同人は21人だ。63年には朝鮮人として初めて大阪番傘本社の同人となって同人近詠を始めた。

淡路在住で鄭承博と親しかった北原文雄は、鄭承博がはじめて手に入れた表現についてこう言っている。

〈淡路島に伝統として根づいていた淡路雑俳・川柳との出会いであった。雑俳は俳句のような難しい約束ごとは何もない。庶民の遊びである。農業の合間に農民が一杯やりながら即興句を楽しむものである。文学というより、民衆芸能・大衆文芸に近い。〉(北原文雄「解説・出会いの人」『鄭承博著作集第5巻 奪われた言葉』)

この頃鄭承博はペンネームを、清州鄭氏出身を示す西原を用いて「西原ひろし」としていた。

鄭承博は栗栖七郎宅に起居していた1941年に一度帰国、1963年には戦後初めての帰国をしているが、両親は既に永眠についていた。

父母はもう墓場へ青い苔がむし

生き甲斐は重い稲穂にあった父

1964年3月、洲本市内に土地を購入して「バー・ナイト」を開店、2回目の移転だ。鄭承博は何人ものホステスを抱え、人気のマスターだったようだ。呼び名も「ナイトのマスター」で通っていた。

鄭承博は川柳を介した地元文化人との交わりに熱中し、翌1965年6月には私財を投入して『川柳 阿波路』を創刊し編集兼発行人となった。

ここに川柳の他、川柳批評、随筆などを書き続け、最初の小説「富田川」も、1966年1月『川柳 阿波路』第8号から連載を始めた。

1968年から編集発行人を山中祇桜に譲ったが、1980年6月第173号まで断続的に川柳など発表し続けた。

そして1970年11月『川柳 阿波路』第65号から連載始めた小説「書堂」で、はじめて鄭承博を著者名として使った。

→(その7)へつづく(いよいよ最終回! また来週~!)

*(本文の著作権は、著者にあります。ブログ等への転載はご遠慮くださいませ。その他のことは、けいこう舎https://www.keikousyaweb.com/までお願いいたします)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆参考文献

鄭承博『裸の捕虜』1973年2月 文藝春秋

鄭承博『鄭承博著作集第1巻 裸の捕虜』1993年10月 新幹社

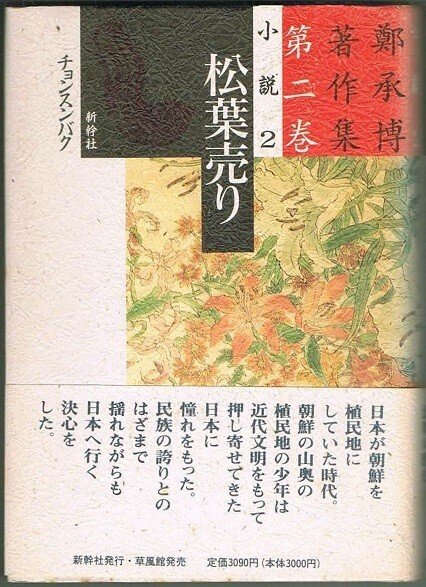

鄭承博『鄭承博著作集第2巻 松葉売り』1994年6月 新幹社

鄭承博『鄭承博著作集第3巻 ある日の海峡』1993年6月 新幹社

鄭承博『鄭承博著作集第4巻 私の出会った人びと』1993年6月 新幹社

鄭承博『鄭承博著作集第5巻 奪われた言葉』1997年12月 新幹社

鄭承博『鄭承博著作集第6巻 ゴミ捨て場』1994年12月 新幹社

鄭承博『水平の人 栗須七郎先生と私』2001年3月 みずかわ出版

鄭承博『人生いろいろありました』2002年2月 新幹社

北原文雄『島からの手紙』2001年2月 松香堂FSS

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆著者プロフィール

林浩治(はやし・こうじ)

文芸評論家。1956年埼玉県生まれ。元新日本文学会会員。

最新の著書『在日朝鮮人文学 反定立の文学を越えて』(新幹社、2019年11月刊)が、図書新聞などメディアでとりあげられ好評を博す。

ほかに『在日朝鮮人日本語文学論』(1991年、新幹社)、『戦後非日文学論』(1997年、同)、『まにまに』(2001年、新日本文学会出版部)

そのほか、論文多数。

鄭承博とも交友があった。

2011年より続けている「愚銀のブログ」http://kghayashi.cocolog-nifty.com/blog/は宝の蔵!

→「鄭承博(チョン・スンバク)さんの記憶」は圧巻です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?