初学者向けのオフショアゲーム019-【リールのトラブル診断】

どうもどうも。リール分解してますか?やっぱり毎日分解したいですよね?分解しないと寝つきが悪かったりしませんか?

僕は1日1回、できれば朝夕の2回くらいは分解したいと思いつつも、他にやることもあるので出来ておりませんが、結構な頻度で分解してます。ではなぜそんなに分解したくなるのか?理由は古い映画の影響かもしれません。

セント・オブ・ウーマンという映画がありまして、アルパチーノ扮する盲目の退役軍人が、拳銃を何も見ずに、といっても盲目なので見えないのでしょうけれど、分解→組み立てを行うシーンがあるのですよね。

その際、とても手際よく分解するのですが、軍人の命とも言えそうな拳銃をそうやって扱えることはとても格好いいと幼心に思ったものです。一方、ぼく自身はただの釣り人です。そして分解出来る釣り人の命と言えばリールです。

そんなリールをいとも簡単に分解して組み立てられたりしたら格好いいな、と思ったりはそんなにしなかったのですが、幸か不幸か、今では簡単に分解&組み立てをできるようになりました。

釣りの最中、折れたら終わりの竿とは違い、頑張れば解消出来るのがリールのトラブルだったりします。トラブルを未然に防ぐには事前の準備が必要ですし、トラブルが起きてもなんとか対処できるようになるにはリールの構造を知っておくのがベターである、ということを分解の技術向上とともに強く思うようになりました。

ただ、分解にあたっては、バラしたはいいものの組み立てられなくなってしまったり、組み立てたはいいものの元どおりに動かなくなることもあるので、他人様に対して積極的には分解は推奨しません。

推奨はしませんが、どうしても分解してみたい、あるいはリールについてもっと知りたい、という方向けに、リールについて少し書いてみようと思います。今回は初歩としてトラブルシューティングです。

リールのトラブル

リールのトラブルですが、発生が想定できる主なケースは以下でしょうか。

1.ハンドルを回せなくなった

2.ハンドルは回せるがスプールが回らなくなって糸を巻けなくなった

3.ハンドルは回り、糸は巻けるけど、ガタついたり、ごりごりしたり、じゃりじゃりしたりする

4.糸を射出する際にスプールが止まったり不規則に動く

稀とはいえ、こうしたケースが発生すると思います。これらトラブルは駆動系と回転系にわけて考えるとトラブルシューティングがしやすくなると思います。

上記の例で言えば、1は駆動系、2と3は駆動系と回転系の両方、4は回転系である、といった具合です。トラブルの態様は百花繚乱ですが、今回は上記で言うところの3.ハンドルを回して感じる異常について見てみます。

巻き感について

リールのインプレッションの記事や中古リールの説明を見ていると、巻きの際の「シャリ感」とか「ゴリ感」とか書いてあるのを見かけることがあります。

が、そう言われても正直わからなくないですか?どういう感覚?

少なくともわかるのは「良くはない」という、ネガティブであるという事だと思います。ネガティブな印象がないものの方が良いに決まってますね。ではそうした「シャリ感」や「ゴリ感」とはなんなのでしょう。それらの正体をちょっと考えてみます。

リールの構造

シャリ感やゴリ感というものがあるとしましょう。実際あるしね。で、それを感じ取れたとして、直したいのが人情かと思います。その際、なぜ、どこで起きるのか?これがわかれば解決出来そうじゃないですか?そのためにはリールの構造を知っておくと良いと思います。

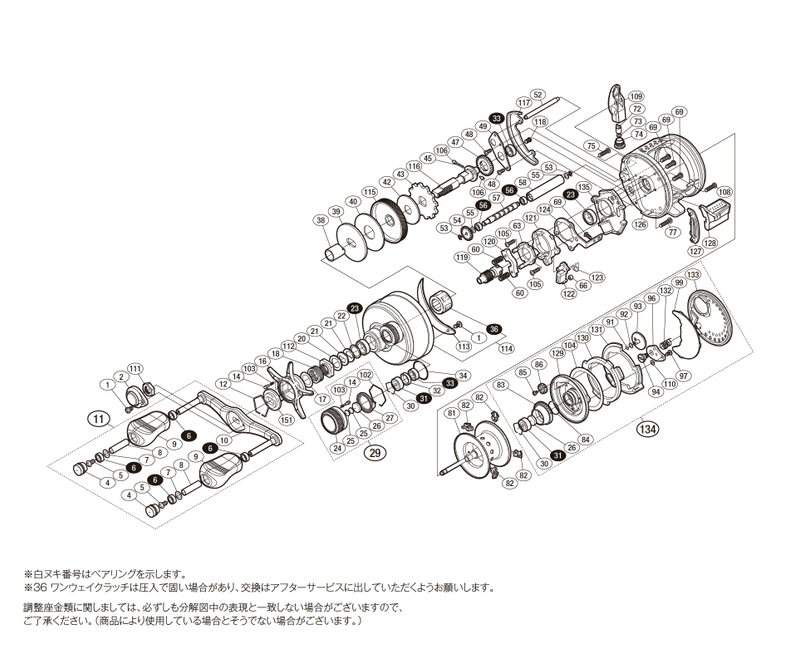

例として、ぼくが一番分解している14カルカッタコンクエスト201で見てみましょう。

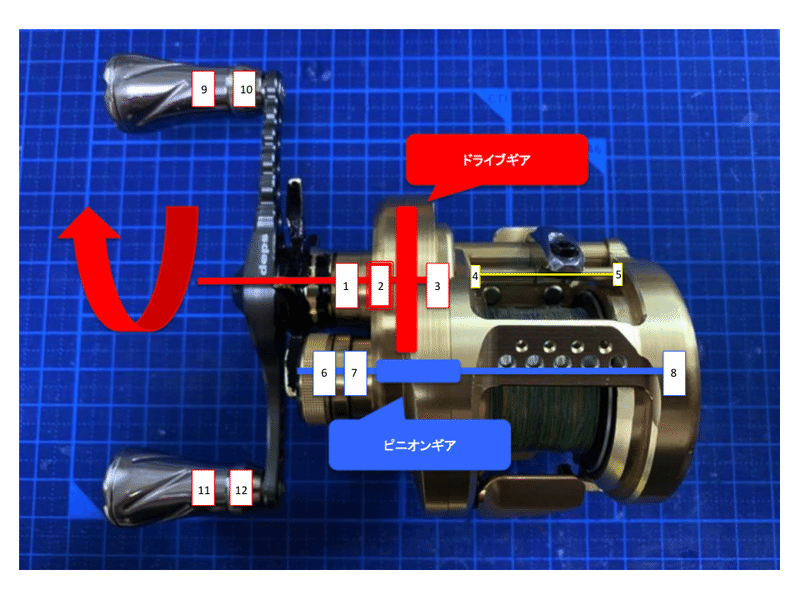

こういうことです。わかりました?

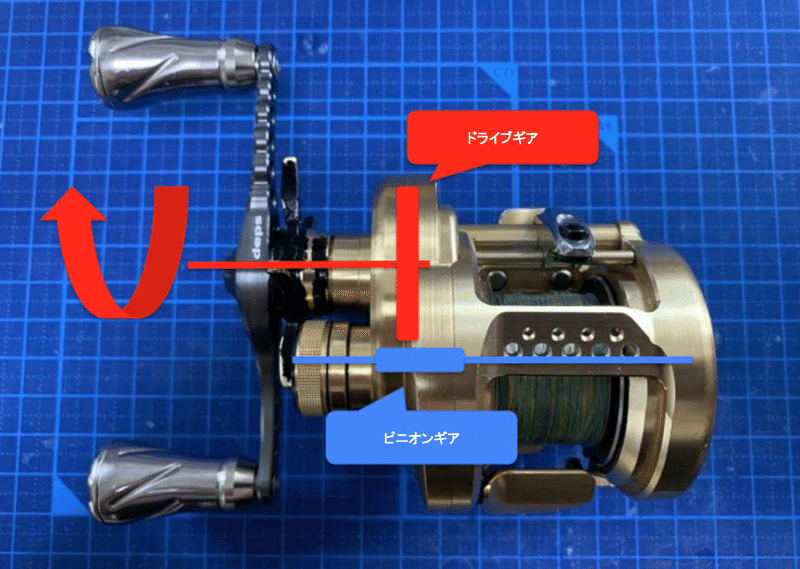

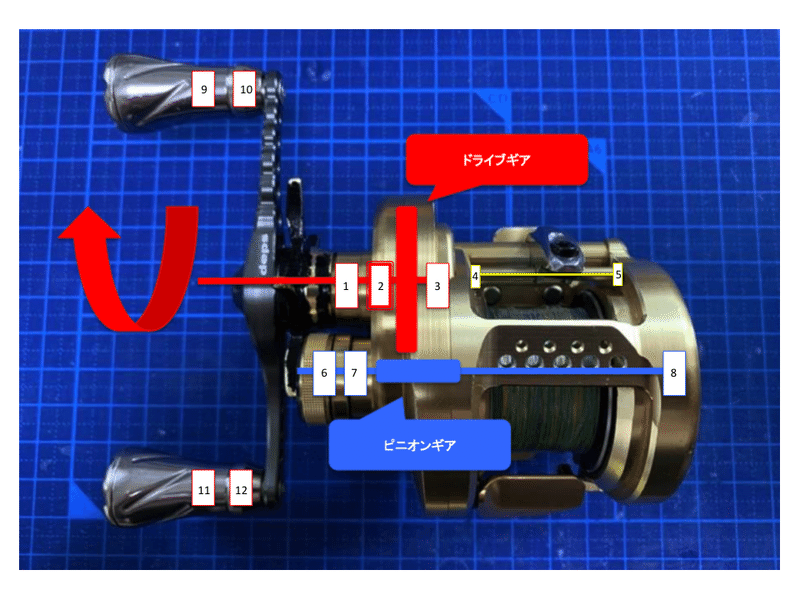

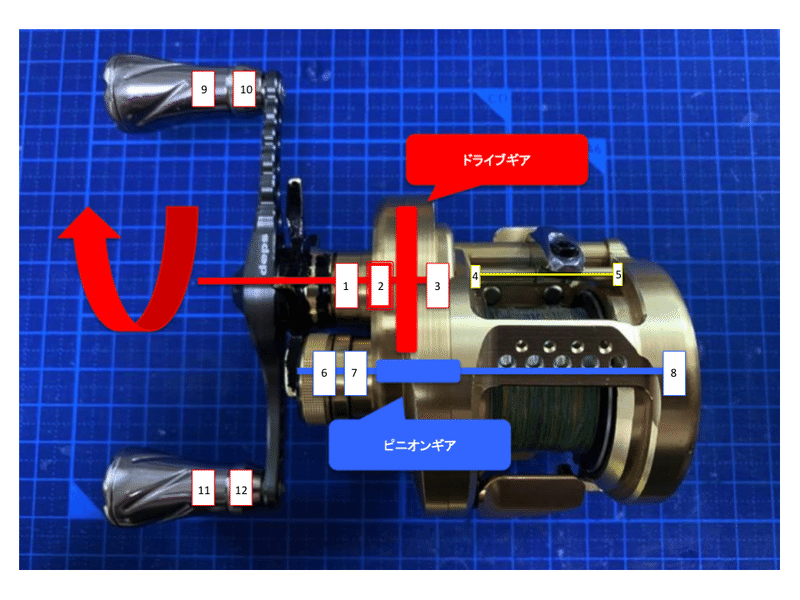

と言ってもわかるわけがないですね。ごくごく簡略化すると下図のような構造でもってリールは動きます。

ハンドルにドライブギアシャフトが固定され、ハンドルを回す事でドライブギアが回ります。ドライブギアはスプールを回すピニオンギアと噛み合っているので、ハンドルを回すとスプールが回転します。これによりラインが巻き取られます。

また、クラッチを切ることにより、ドライブギアとピニオンギアが離れてスプールがフリーになり、ラインが射出されることになります。

ですので、「シャリ感」や「ゴリ感」はこれらが回転するどこかで生まれていることとなるはずです。

構造の意味と各論

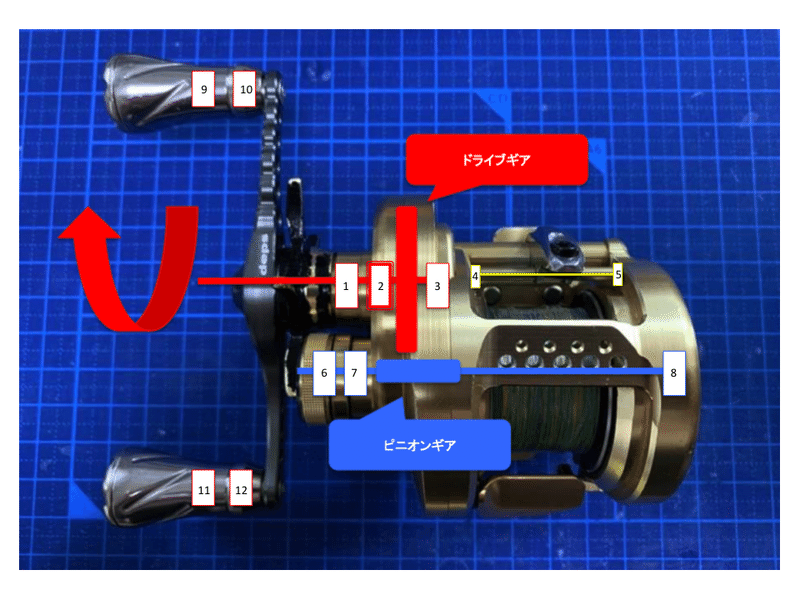

そして回転する部分、回転する金属が接触している部分は以下となります。

スムースに回転させるために、要所にベアリングが配置されております。番号を振ってある白い四角ですね。また、ベアリングはモデルによって配置されている個数が違います。

以上を踏まえた上で、簡易的に異常の箇所を類推する手順を紹介していきます。

ここで、「カルコンにしか通用しない話?」と思われそうですが、シマノのベイトリールの場合、カルコン以外に関しても大凡の構造は同じだと考えて頂いて問題は無いと思います。スピニングリールはまたの機会にお願いします。

そして、ざっくり言いますと、下記の順番で考えるとよろしいかと思います。

1.ドライブギアをサンドイッチする形で配置されている赤の「駆動系」の部分のベアリング。番号で言うと1、2、3

2.黄色のレベルワインダー部分(ここはモデルによってはベアリングはありません)。番号で言うと4、5

3.駆動系同様に配置されている青の「回転系」の部分のベアリング。番号で言うと6、7、8

この3箇所がポイントである、と理解しておくと、どこに異常があるかを発見しやすいと思います。

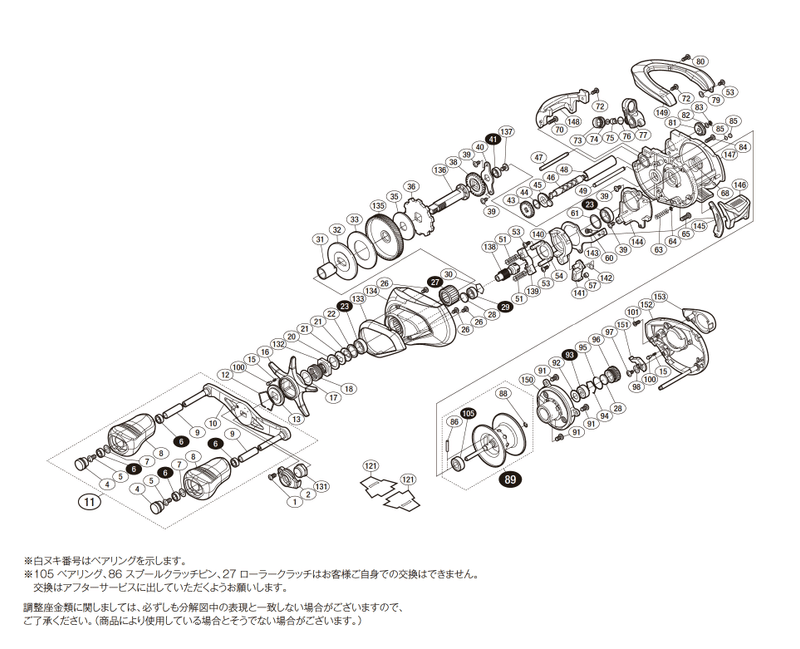

次に、例としてアンタレスDCMDを用います。上図、左上の31-137の一連の部品が駆動系のドライブギア関連、中段右側、左から見て138-23くらいまでと下段86-96がピニオンギア関連となります。

また、ベアリングは黒丸白抜き部品がそれであり、駆動系では23、27、41の3個、回転系では29、23、105、93の4個が配置されています。

カルコンとの違いは43付近の、レベルワインダーが乗っているウォームシャフトの両端にベアリングが入っていないこと、回転系で一つ個数が多いことですが、おおよその構造は同じものと理解できるのではないでしょうか。

トラブルシューティング

ではいきますね。異常を感じた場合、下記の順で疑うのがいいと思います。

確認事項の整理

1.ハンドル・ドライブギア周辺の「駆動系」から確認

1.1ハンドルノブを確認。動きが悪ければ原因はここかもしれません。なので、ベアリングを洗浄しオイル注油、もしくは交換します

1.2ドライブギアを挟み込んでいる両端のボールベアリング、ドライブギアの左隣のローラークラッチ(これもベアリングです)の順番で確認。ベアリングを洗浄しグリス注油。これで解消しなければ交換します

2.レベルワインダーを確認

2.1レベルワインダーを動かすウォームシャフトへのオイルあるいはグリス注油

2.2解消しなければシャフトを支えるボールベアリングの洗浄・オイル注油。解消しなければベアリング交換。

3.ピニオンギア周辺の「回転系」を確認

3.1スプール軸先端へのオイル注油。メカニカルブレーキキャップの内側、パーミングカップの内側にあるベアリングの洗浄とオイル注油。モデルによってはスプールのメカニカルブレーキ側にベアリングが付いている(アンタレスDCMD、カルコンBFS、21カルコン等)のでオイル注油。

3.2スプール軸を支える三つのベアリングの洗浄とオイル注油。解消しなければスプール軸が曲がっていないか確認。不具合があれば交換。

症状によって、確認する順序は入れ替わると思います。簡単な順で言えば1.1→2→3.1→3.2→1.2でしょうか。やりやすい順で確認、それぞれ組み合わせて診断してみましょう。

注意点

注意点は、駆動系にはグリス、回転系にはオイルを用いることです。駆動系にオイルを用いると保護力が弱くギアの破損の原因に、回転形にグリスを用いると回転が重くなりさっぱり飛ばないリールになります。一点、厄介なのはレベルワインダー部分です。

モデルによっては射出時にレベルワインダーが連動したりするので、レベルワインダー部分は駆動系であり回転系でもあったりするので厄介ですが、キャストメインで使うリールであればオイルを、ジギング等、バーティカルならグリスを用いるのが良いと思います。

またどちらにしろ、水が入り込みやすい部分ですので、ウォームシャフトの両端にはグリスを塗っておくのが良いと思います。

オーバーホールの方がいいのではないか?

全般に言えることは、高回転型を求め、頻繁にメンテナンスを実施できるのであれば基本はオイル注油でもよいかもしれません。

そして、これらをすべてやって解消しない不具合はない、と思うのですが、やるとなると結構面倒でして、すべて一度にやるならオーバーホールが一番楽ですw

が毎度毎度オーバーホールに出すよりは、何か不具合を見つけた際には自力で解消できた方がいいですよね。都度修繕できた方がコスト効率、特に時間効率が良くなると思います。

そんな自立心旺盛な方の為に、以降、今回サンプルにした201を例に進めてみます。

見受ける症状とトラブルシューティングの実例

サンプル:シマノの14カルカッタコンクエスト201

備考:もともとノーマルギアだったものをハイギアに換装している。ハンドルは純正ではなくLIVREの製品を使用。

使用歴:2017年に購入。主にオフショアで使用。使用日数は20日間程度

では見ていきます。

シュート1.ハンドルを回すとどこかで金属が触れ合っているような、こすれ合っているようなしゃりしゃりした感じがする。→この時点ではどこに問題があるかよくわからない

シュート2.ノブだけを回してみるがノブ自体はスムースに回る→ノブは大丈夫。なので駆動系を確認。

シュート3.駆動系を確認→スプールを外してハンドルを回してみます。

この状態ですね。ハンドルを回してみますと、少しばかりしゃりしゃりしてるようなしていないような。。。

簡易図です。覚えておいてくださいね。

そうなってくると1、2、3のベアリングが怪しそうですね。ここで分解を始めてみます。やっていきまーす。

リブレのハンドルは専用の工具が必要になるものの、一発で外せるので分解⇄組立がすげー楽です。高いですけどね。

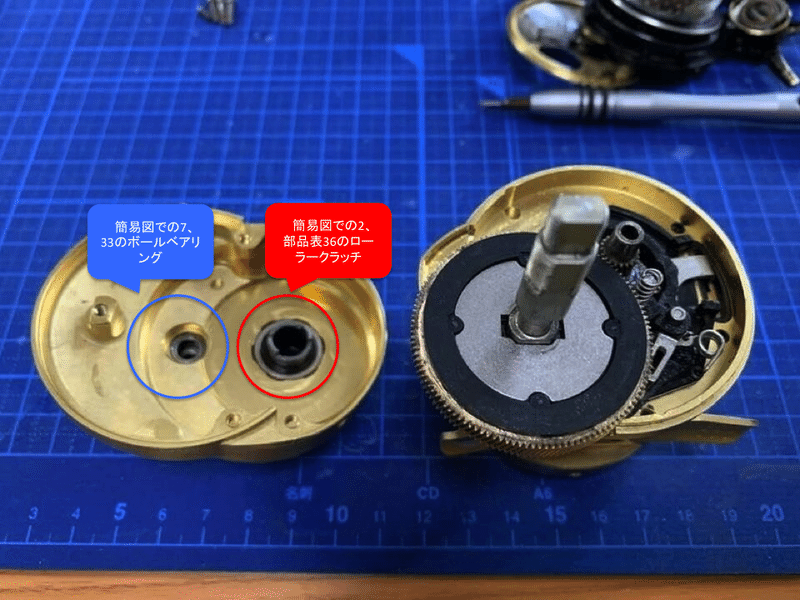

次にハンドル側のカップを外します。外す際にこの状態でカップである上蓋をあげるように外したい。なぜかというと、カップを下にして外すとフレーム側の部品が外れてしまう為です。

外れました。ここで問題があります。左のカップの右に見える銀色の部分が、簡易図での2、部品表36のローラークラッチ、左が簡易図での7、33のボールベアリングですが、これは取り外すのにちょっと工夫が必要。

あらためまして、2と7のベアリングですね。この二つを取り外すには専用の器具がないとしんどいです。ていうか専用器具がないと多分無理です。そしてその器具はなんという名前なのかわかりません。存在しているのかすらどうかもわかりません。なので、取り付けたままの整備になります。

1と3のベアリングは外して洗浄、2のローラークラッチは取り付けたまま洗浄、注油します。ローラークラッチは厄介な気がしますので、少し詳しく説明しますね。

ローラークラッチにはパーツクリーナーを使ってこのようにノズルを近づけて噴射洗浄するのがいいと思います。

500円くらいで売ってますね。

これを吹きかけてローラークラッチチューブをはめて回して。。を何回か繰り返します。

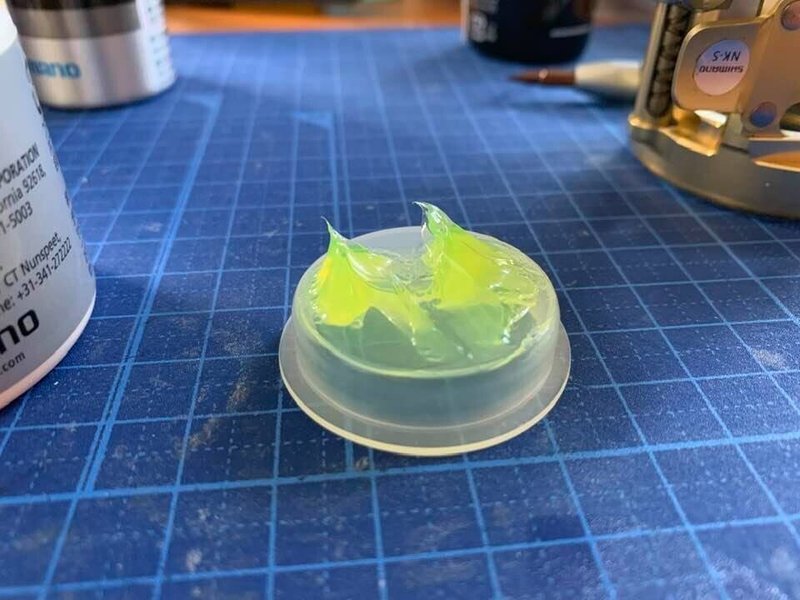

これがローラークラッチチューブです。吹きかけて。。。を数回繰り返すことで、完全ではありませんが、ほぼ洗浄できると思います。洗浄が終わりましたら、グリス注油です。

グリスですが、好き好きになります。個人的には粘度の高いものの方が定着度が高いと考えて、高粘度のものを使っています。正しいかどうかはわかりません。

自転車用でしょうか。50mlで1,000円程度ですので、リール用より安いかもです。

むっちゃ高粘度。色がケミカルで効きそうですね。

そして一旦組み上げて様子を見ます。

この状態ですね。どれだけ力を入れて回してもスルスル回ります。ローラークラッチの注油と洗浄が効いたのでしょうか。

スプールをはめて回してみます。心なしか多少マシになった気はしますが、まだ引っかかりというか、しゃりしゃりしている感じがします。ですので次にいきます。

シュート4.駆動系は大丈夫なので、回転系を確認。

次に、青の「回転系」6、7、8のベアリングを疑います。6、7、8を洗浄します。7は前述しましたとおり外すのが大変です。一方、6と8は外しやすいのでベアリングクリーナーで洗います。ここ、外す際にピンを外さないといけません。飛びやすいので外す際にはご注意ください。

このクリーナーで洗います。2,000円ほどします。

洗浄後、ベアリングチェッカーを使い動きをチェックします。

画像はスタジオヘッジホッグのものですがこれも2,000円程度します。モノによってはベアリングの内径が合わないものもありますので要注意です。

これを使い確認したところ、6のベアリングは動きが少し気になったので新品に交換し、再度組み立てます。

完成。

先ほど気になっていたしゃりしゃり感は皆無になりました。二回分解するという回り道を通りはしたものの解消です。6のベアリングが問題だったようですね。お疲れ様でした、自分。

ここまで所要時間は1時間くらい。ぼくの居住地から一番近い釣具屋までは車で往復1時間程度かかるので、コスト的にはオーバーホールするよりも少しお得、くらいでしょうか。オーバーホールに出すと数週間かかるので、少数のリールで頻繁に釣りに行く方であれば、自身での異常解消は必須の技術かもしれません。

最後に

今回の工程は分解、組立もそれほど難しくありません。基本、ネジを外してベアリングを弄るだけですから。

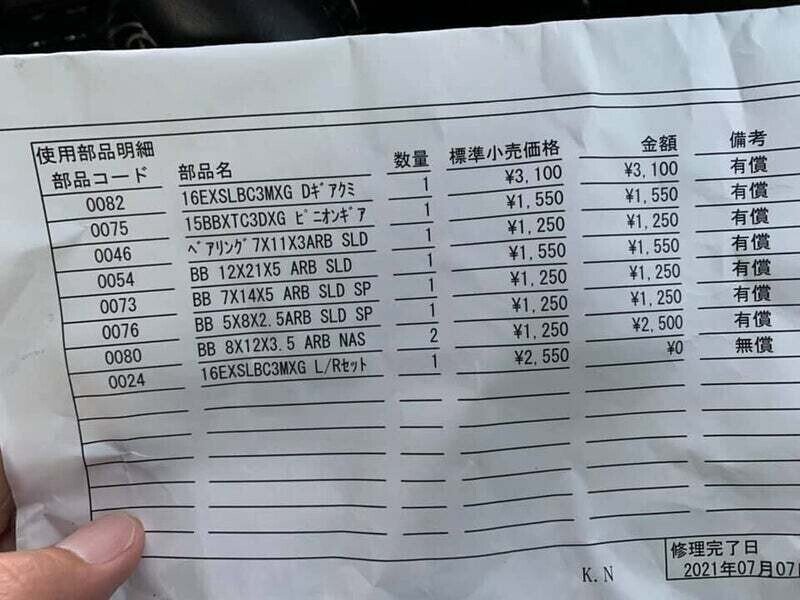

コストに関してですが、かつて別なリールでオーバーホールに出した際、ベアリング全交換になり戻ってきたことがあります。

メーカー品を買うと高いです。6個で7,800円です。今回、用いたベアリングはこちら。

1個200円くらいですね。。。圧倒的に安いですね。

個別のベアリングについては別途書いてみたいと思います。

ではまた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?