レポ42:観音埼灯台(2019/10/6)

遥か明治の昔より幾多の世代を越えて文明開化の灯りを繋いできた「日本の洋式灯台の先駆け」である神奈川県の観音埼(かんのんさき)灯台。今回は日本初の洋式灯台の"今“を訪ねました。

=================================

年々その数を減らしている灯台を護るため、灯台病の記者が灯台訪問の魅力などをお伝えする『全国の灯台巡礼レポ』。灯台マニアの方のみならず、灯台のある風景を通じて地域の魅力を再発掘したり、地元の原風景を護りたいと願う地元の方々にも参考にして頂ければ幸いです。

※今後も不定期で灯台情報を更新していきます(無料)。ご興味のある方は『全国の灯台巡礼レポ』をフォローお願いします

◼️レポ42:観音埼灯台(2019/10/6)

神奈川県横須賀(よこすか)市にある「日本初の洋式灯台」である観音埼(かんのんさき)灯台は、三浦半島の最東端に位置しており、一帯は県立観音崎公園となっています。

灯台へはバス停「観音崎」から徒歩で向かいます。そばには灯台を模したモニュメントがあります。

よく見ると道路の路肩に立てられたポールも灯台仕様ですね。

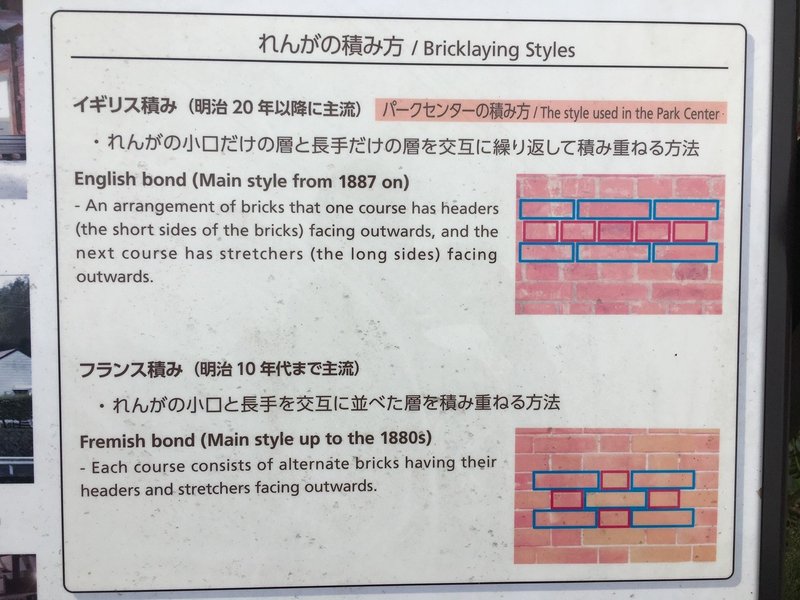

途中、立ち寄ったパークセンターではレンガの積み方が詳しく書かれていました。イギリス積みとフランス積み(フランドル積み)があるんですね。

少し歩いた先に、灯台入口の分岐路がありますので、向かって左に登って行きます。この道はかつて軍道だったとか。

灯台へ向かう途中、これまたトンネルのようなものが見えてきました。ここは「北門第1砲台跡」です。日本初の近代砲台ともされています。

観音埼灯台付近は、東京湾を一望できることから、古くから東京湾防備の要塞地帯として使用されていました。この砲台は明治17年に完成し、トンネルを挟んで2門が扇形の砲座に海に向かって並んでいたそうです。

砲座を繋ぐトンネルのレンガはフランス積みですね。つい先ほど学んだレンガ積みの知識が早速役立ちます。

灯台への道には観音崎に自生した植物などが所狭しと繁殖しています。三浦半島自体の自生植物は約1千種類といわれ、観音崎にはその半数が自生しており温暖な観音崎の特徴をよく示しています。

この日は9月8〜9日に三浦半島に上陸した「令和元年台風15号」の猛威の爪痕が生々しく、1ヶ月近く経っても山道が封鎖されていました。

通りがかりの方にお話を聞くとようやく灯台への道も通れるようになったとのこと。

灯台への道を進むと観音埼灯台の後ろ姿が見えてきました。しかし、ここまで原付で来れるんですね。

ようやく「日本初の洋式灯台」に到着です。

と言っても、現在の観音埼灯台は3代目で、初代観音埼灯台は明治の開国時に諸外国(アメリカ、フランス、イギリス、オランダ)と結んだ『改税条約』で海難防止のために建設を約束した8基の灯台のうち、最も早い1869年に初点灯しました。

初代の設計はフランス人技師フランソワ・レオンス・ヴェルニーが行いました。

地震で被災した初代に代わり、1923年に2代目が建設されましたが、約半年後の関東大震災により倒壊してしまいました。

3代目となる現在の灯台は1925年(大正14年)に再建され、現在まで文明開化の灯を護り照らしています。

そばの灯台資料展示室では、灯台の歴史やレンズなどの展示もしています。

灯台の初点灯記念碑。明治2年正月というと、現在の太陽暦では1869年2月11日になります。

天気が良ければ東京湾を一望できます。

真正面から見ると確かに少し近代的な構造に見えます。灯台内部に入れる参観灯台でもあります。

そばには灯台レンズと霧信号吹鳴器が飾られています。

レンズは以前に神湊灯台で使用されていた6等不動フレネルレンズ。吹鳴器は霧などで視界不良になった際に航行する船に位置を知らせるサイレンで、観音埼霧信号所で使われていたものだそうだす。

ようやく灯台内部へ入ります。

少しばかり狭い階段を登ると灯ろう部に出ます。手を伸ばしてレンズ写真を撮る。

外の欄干にも出られます。この日は凄まじい風で、立っているのもやっとでした。

灯ろう部から見た方が台風15号の猛威が分かりますね。こんな暴風雨の中でも負けずに耐え続ける灯台のひたむきさには頭が下がります。

眼下には遊歩道が見えます。

という訳で降りてみます。来た道とは別方向に下りの階段が150mほど続き、海岸沿いの遊歩道に通じています。

振り返れば観音埼灯台が見えますね。なかなか下から見上げても見えないので、これくらい離れなきゃいけません。しかし注目すべきは灯台の正面にある磯辺です。

磯に行ってみると、初代観音埼灯台の瓦礫が崩れたままとなっています。風化とか色々あるでしょうけど、この遺構を放置するとはなかなか粋ですね。

遊歩道から海沿いに最初のバス停方面に歩き振り返ってみる。

観音崎公園の入口に戻ってきました。

今回は歴史ある日本の洋式灯台の先駆けである観音埼灯台を訪れました。

ちなみに毎年11月1日は「灯台記念日」となっていますが、これは「初代観音埼灯台の起工日」に由来します。

村上

年々その数を減らしている灯台を護るため、灯台を訪れる魅力などをお伝えするプロジェクト。灯台マニアの方のみならず、灯台のある風景を通じて地域の魅力を再発掘したり、地元の原風景を護りたいと願う方々の想いを大事にしていきたいです。