聖獣王ペガサス研究史

聖獣王ペガサスと私

あれは小4の冬だった。コロコロのデュエマ新情報に五王のビジュアルが載っていた。二文明の粋をうまく融合させた五王のデザインに、私は幼い感性で素直に「かっこいい」と思った。その頃は欲しいカードを入手するすべもなく、レアカードを実際に手に取れたことなどごくわずかだった。けれども正月、お年玉で買ったパックから「聖獣王ペガサス」が出てきた。それからというもの、私にとってこのカードは特別であり続けた。紙をガチ環境でやったことはないが、近所の友達からペガサスの人として認知されるくらいには使っていた。

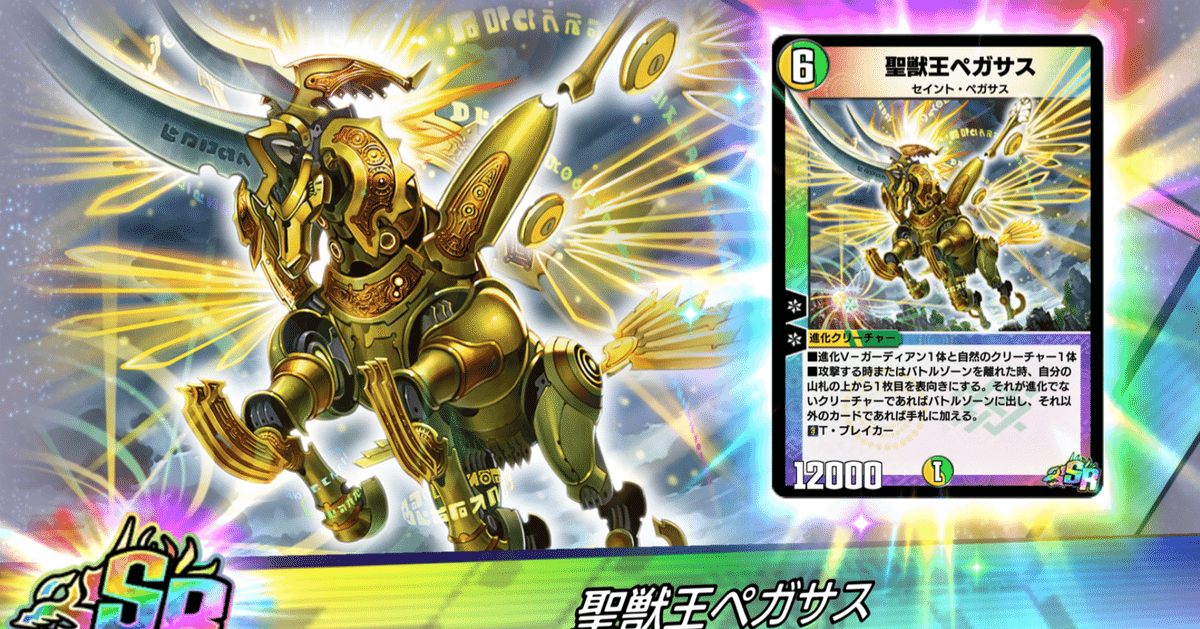

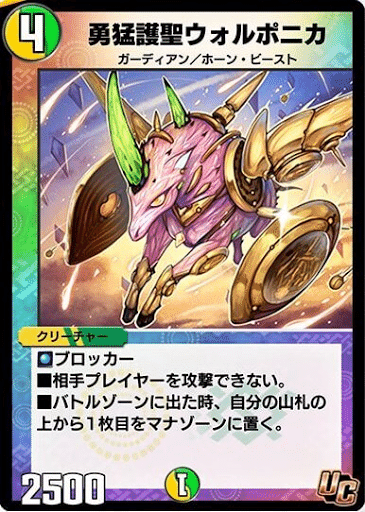

デュエプレでの実装発表

そして時は経ち、2020年8月8日、デュエプレ5弾にペガサスの実装が決まった。紙からは進化元が変更され、エンジェルコマンド+ホーンビーストという重量級から、ガーディアン+自然生物という軽量化の方向で修正がなされた。この修正は正直、当初の印象はよくなかった。ガーディアンは進化元に便利なものの、エンコマのような踏み倒したいカードがいない。一応「ブルーメルキス」がいるが、色や効果が噛み合わない。しかし、絵的に違和感はないし、ガーディアン自体は好きな種族だったから、ペガサスを使いたい意欲が削がれることはなかった。

ペガサス構築の難しさ

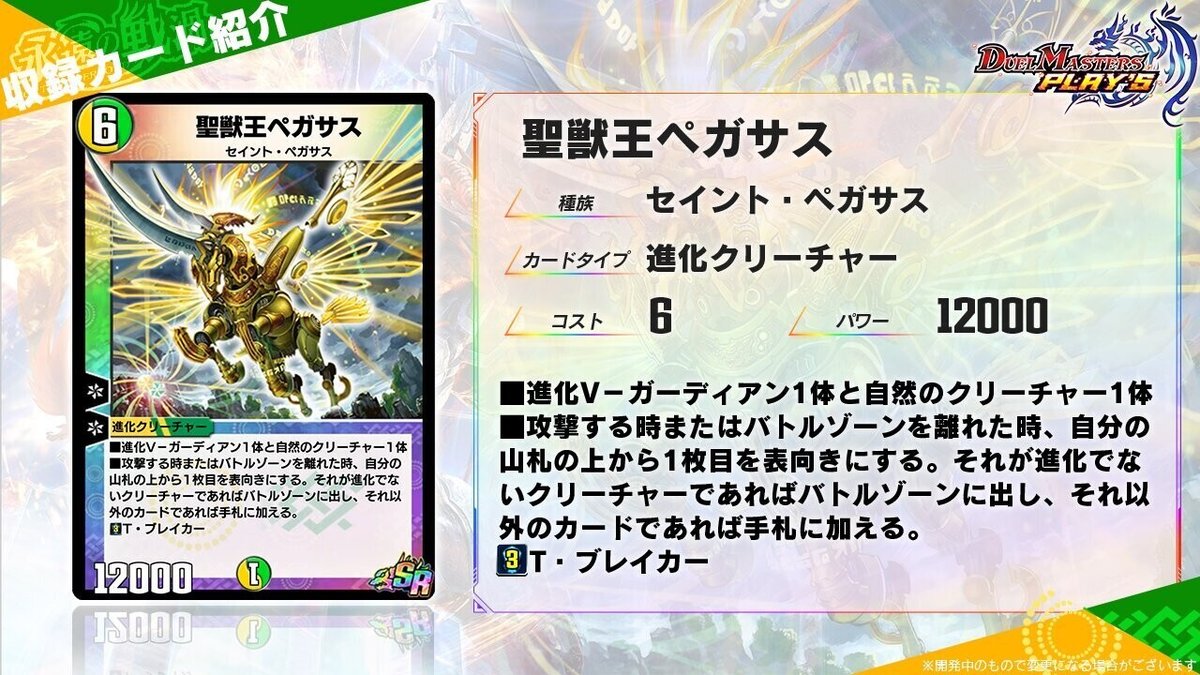

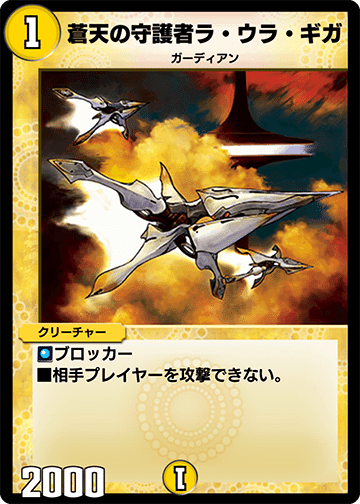

ここで、ペガサスでデッキを組む際の基本的なポイントをおさえておきたい。まず、ペガサスを場に出すには進化元を二体用意する必要がある。ガーディアンは軽量ブロッカーを専門とする種族で、代表は「ラウラギガ」。緑生物はやはりcipでマナブーストできる「青銅の鎧」が基本となる。どちらも揃えるのは難儀なので、一体でそれらを併せ持つ「ウォルポニカ」はやはり優秀だ。

しかし、これで完結しないのがペガサスデッキの難しいところ。進化元を並べていざ進化したら、今度はペガサスの効果の強みが発揮されなければならない。攻撃時の踏み倒しでまたラウラギガや青銅の鎧が出てきたら落胆してしまう。できれば「ザーディア」のような強力なcip持ちか、のちの「サファイア」のようなスピードアタッカー、「デルフィン」のような常在効果をもつ大型獣を踏み倒したいところである。期待値を上げるためには、軽量進化元の枚数を最小限に抑え、踏み倒し先を多めに積んでおかねばならない。そうでなければペガサスを使う意味はないのであり、ここが通常の進化クリーチャーのデッキと異なる点である。だが当然、進化元もおろそかにはできない。この二律背反こそが、ペガサスデッキが抱える根本的矛盾であり、ペガサスデッキの最大の課題なのである。

以下、各環境で私が研究してきたペガサス構築を順次振り返っていく。これまで無数のペガサスデッキを開発してきたが、アイデア止まりだったものは省き、一環境あたり一構築に絞って解説していくことにする。なお、記憶に頼った記述のため、誤脱もあるかもしれない。お気づきの点があればご批正願いたい。また私は生粋のエンジョイ勢のため、メタゲームへの理解度はあまり期待せずに読んでほしい。

5弾 リースボルバル型

5弾実装直後は「デスフェニックス」が流行しており、それを上から叩きつつ横に展開していけるペガサスは明確に有利を取れていた。使用率もそこそこあったと思う。しかし、数日経つと五王デッキは多くが淘汰され、4弾環境へと回帰していった。ハンデスボルバル、5c天門、ブリザード、ウェーブストライカーがその面々である。けれども、私はなんとか戦えるペガサスデッキを模索していた。そして第一回公式大会に挑んだのがこのデッキ。

この時のペガサスはデッキトップをめくって呪文ならハズレで手札に加える効果だったから、フルクリーチャーにした。トリガーを確保するため苦し紛れに「テンペストザウルス」を入れている。ペガサス効果で「ホーリースパーク」が出たらほぼウォルタ同然であり、それだけは避けたかった。4枚積むことが許されていた「ボルバル」との相性は良く、ペガサスから出れば一緒に殴って実質ワールドブレイカー(エクストラターンやデメリット効果は発動しない)、ペガサスが3枚割ってデモハンで退場していても終盤に残り2枚を割ってトドメを刺してくれるベストパートナーだった。

しかし、この大会はブリザードに轢かれ初戦敗退となった。テンペストザウルスがトリガーしたが焼け石に水で、スパークなら耐えていた可能性があった。修正前ペガサスの弱いところが顕著に出たと言える。

上方修正と天門型

この状況を見かねたのか、運営から救いの手が差し伸べられた。ボルバル殿堂や「ゴーストタッチ」等のナーフに合わせ、ペガサスの上方修正が決まったのだ。コストが6から5に下がり、4ターン着地が現実的となった。さらにデッキトップを参照しない踏み倒しに変更され、呪文を積んでもハズレが出ないようになった。あの最強呪文「ヘブンズゲート」の採用も可能になったのである。こうした修正を受け、天門ペガサスが一時的に環境に見かけるデッキタイプとなった。

ブリザードを軽量ブロッカーと天門の二段構えで受け、5c天門相手にもパワー負けしないこの構築は、なかなか強かった覚えがある。この天門ペガサス基盤は、形を変えつつ、その後一年以上の長い付き合いとなる。

6弾 エンコマ・ホンビ型

6弾では「アルフディオス」と「フィオナ」が収録され、紙のペガサスの進化元、エンコマとホーンビーストのプッシュがあった。それに伴い、デュエプレでもエンコマ・ホンビ軸のペガサスを組めるようになった。ホンビは「ウォルポニカ」に加えて「グリンドホーン」が優秀な進化元となり、エンコマは天門型からすでに加入していたので、ごく自然にこの型が完成した。さらに「進化の化身」で状況に合わせてペガサス・アルファ・フィオナを持ってこられる。この型は特にブリザードに対して圧倒的有位に立つことができ、11月のランクマはこれでマスターに行けた。

この弾では進化元として「進化の化身」、踏み倒し候補として「サファイア」が追加された。彼らは後々までペガサスデッキを支え続けることになる。進化の化身からサーチしてそのまま上に乗せられるのは、当時ペガサスのみであった。

7弾 バグナボーン型

この弾では「ケストリエス」の加入が大きく、それまでの青銅ルートの他に、幻緑の双月→ケスト→ペガサスというルートが確立された。この弾で私が研究したのはバグナボーンとカチュアを入れた形だった。

「カチュア」とペガサスの相性の良さに気づいたのはこの頃だった。サファイアなど踏み倒し先が共通していることが多く、色も合う。ペガサス退場時の効果でカチュアが出てきたら、相手にとってはかなり困ったことになる。この構築ではさらに「バグナボーン」を主役として採用した。

「カチュア」でデッキから「バグナボーン」を呼ぶ→「バグナボーン」でマナから「ダクマバルガロウ」を呼ぶ、といった器用な動きができるデッキで、使っていて楽しかった覚えがある。バグナボーンからは他に「パラオーレシス」・「ウォルポニカ」・「進化の化身」を呼び出してペガサスの種を揃える動きもある。とはいえ、ファンデッキ止まりだったのは否定できない。「ツヴァイ」や「メカオー」には到底太刀打ちできなかったし、下位種のはずの「パンダ」が環境に出てくるのを指を咥えて見ていることしかできなかった。

この時は、まもなくペガサスの全盛期が訪れようとは、まだ思いもよらなかった。

8弾 アガピ・カチュアサンダー型

8弾はデュエプレ史上に残るインフレ弾のひとつである。ここで実装された「アガピトス」は、ペガサスデッキに革命を巻き起こした。

当時3コス以下を出せた「アガピトス」は、ペガサスの踏み倒し先のアタリ枠であるのみならず、進化元の好きな方を持って来られる実質「ウォルポニカ」的働きをも担うことができ、ペガサスデッキの二律背反を見事に解決する一枚だったのである。手札や場にガーディアンがいれば「ウルコス」、逆に緑生物がいるなら「クレスドーベル」をサーチすれば、ペガサス召喚の準備が揃うのだ。しかもトリガー天門から出すことすらできる。まさに最高の噛み合わせである。このカードの実装により、一時落ち目だったペガサスデッキは、これ以降、一定のデッキパワーを保証される。

しかし時代は厳しかった。同じアガピトスの恩恵を受けた「ゲオルグ天門」と「カチュアサンダー」に対し、アガピペガサスは明確な不利に立たされていた。環境で戦うには、一工夫必要だった。

これは私が第3回公式大会に持ち込み、6-2まで勝ち進んだ構築である。カチュアサンダーを基盤としつつ、アガピで出せる「ドーベル」と、ケスト、化身、ペガサスを採用した。通常のカチュアサンダーに比べると白緑の枚数が多く、3ウルコス→4カチュアの動きが安定しているのに加え、カチュアが引けなかったとしてもペガサス着地を狙えれば同等以上の上振れが期待できる。見た目以上に円滑に動くデッキであった。大会向きでもあったかもしれない。

なお同弾には上位種の「ビッグバンアナスタシス」が追加されたものの、コストが重く種も3体必要な上に、踏み倒したクリーチャーのcip効果が発動しないという調整を受けており、少なくともペガサスの株が奪われることはなかったと言える。

8.5弾 アガピリース型

この弾でアガピペガサスはさらに強化を受け、完成の域に達した。「アラゴナイト」はアガピから出るスピードアタッカーとして環境で猛威を振るい、このデッキでもペガサスから出るスピードアタッカーの枠を大幅に増やしてくれた。「スペルデルフィン」はサファイアと並ぶ踏み倒し候補であり、特にペガサス攻撃時に出た場合は相手のトリガーの大半を封じてくれる良き相棒となった。また、ゲキメツの台頭に伴い、進化元のガーディアンとして「テルスルース」を採用するようになった。このカードはメツの火力から逃れられる上、ランデスからも守ってくれる頼りになる進化元である。

このデッキは本当に強くて、マスター到達は余裕だった。掲載のレシピとは異なるが、大会で成果を残した人もいたと聞いている。流行りこそしなかったが、ペガサスデッキは全盛期を迎えたと個人的に感じていた。

9弾 アガピ・メフィスト型

9弾に入ってからもアガピリース型はほぼ形を変えずに強デッキであり続けたが、アガピトスの魅力はその汎用性にもある。ここではもう一つ、トリーヴァ型を紹介したい。9弾は久しぶりに対抗色の多色カードが出た弾であり、ここでは「策略と魅了の花籠」と「メフィスト」を採用している。これら青緑カードは、白が過多になりがちなペガサスデッキの色を補充するのにきわめて有用である。さらに言えば、「霊鳥と水晶の庭園」はペガサス進化元のサーチに、「策略と魅了の花籠」はペガサス踏み倒し先をデッキに戻すのに使えるため、ともに相性の良い呪文である。さらにメフィストとアガピの共通踏み倒し先として「タージマル」を入れ、「ガントラ」の猛攻に応戦した。この構築はアガピナーフの前夜にマスター到達した。

しかし、「アガピトス」はそのあまりにも高い汎用性からナーフを受けてしまう。これは私も納得だったが、ペガサスデッキにとっては痛手だった。白緑多色のクリーチャーで2コスト以下のものがいなかったため、「必要な方の進化元をサーチしてくれる実質ウォルポニカ」の役割が果たせなくなった。ところが、次の9.5弾でペガサスデッキは意外な方面への発展を遂げる。

9.5弾 サバイバー型

なんと、ガーディアン待望のトリガー生物「ガリアゾール」が実装されたのである。しかしこれがなかなかの曲者で、新ギミック「サバイバー」の一角であった。そこで試しに組んでみたのがこのデッキだが、意外にも強力だった。というのも、サバイバーには手札を増やせる緑生物「シェルファクトリー」や、強力なcip効果持ちの「オービス」・「ムー」がおり、進化元・踏み倒し先ともに揃っている。しかも「オービス」は天門で出せる。「オービス」か「ムー」がすでに場にあれば、ペガサスからその他のサバイバーが出てきても、もれなく強力cipが発動する。また、ペガサスがすぐに除去されたとしても、サバイバーが二体並んだ盤面さえ残っていれば優勢のままであることが多い。加えてアガピトスから出る緑生物として、非力ながら「ヴァルチャー」が実装され、一応「代用ウォルポニカ」の役割に復帰することができた。7、8月は連続でこの構築を使ってマスターまで完走した。

10弾 ネクラ夫妻型

この形は少し前から組んでいたが、「パーフェクトギャラクシー」実装で完成した。それまでネクラ型は踏み倒し先の候補が乏しく、リースやトリーヴァに見劣りしていたが、「パーフェクトギャラクシー」と「オルゼキア」のコンボを搭載したことで組む意味が生じてきた。さらに、「進化の化身」で状況に合わせてキング・クイーン・ペガサスをサーチしてくる動きも安定感があり、「ウォルポニカ」も夫妻の進化元として優秀だった。しかし、これも第一級の環境デッキと渡り合うのは厳しいものがあった。

10.5弾 サバイバー型(改)

現在の最新弾では、意外なことに、一弾おいてサバイバーのガーディアン「フォボスエレイン」が追加された。このカード、ほとんど使われているところを見ないが、天門・サバイバー・ペガサスというこのデッキの3つのテーマを全てサポートしてくれる、完璧な一枚である。「シェルファク」で「オービス」をサーチ、「エレイン」で「天門」と「オービス」をサーチすれば次のターンには宇宙が見える。さらにそこにペガサスも乗せられるのだからとんでもない。つまりこのカードは、従来のペガサスデッキが抱えていた不治の病である「進化元と踏み倒し先にシナジーがない」というデッキ内分裂現象を巧みに解決してくれるのである。呪文サーチが可能になったことでペガサスと相性の良い「花籠」も入れることができ、青がタッチではなくなって「ムー」を手出しできる可能性も高まった。天敵の「ゲキメツ」が殿堂入りしたことも後押しとなって、よく戦えている。このデッキは先日、2021年11月18日にマスター到達を果たした。

ペガサスデッキの未来

まもなく11弾が実装され、ペガサスはスタン落ちする。もちろんADではこれからも現役だが、活躍の場が半分になることは間違いない。とはいえ、ADには先にスタン落ちしていった相棒たち、「カチュア」や「ザーディア」が待っている。そして今後も、ペガサスで踏み倒せる強カードは出続けていく。また、ガーディアン種族はそれなりに優遇されており、今後出番が残っていることにも一抹の希望が見出せる。

この辺りが出てガーディアン種族が強化されれば、これからも出番はあることだろう。ペガサスと私の旅路は、まだまだ続くのだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?