蟲神器30全国大会 振り返りと使用デッキ紹介

初めてnoteで投稿します、TMNと申します。

普段は遊戯王の02環境をやったり、新潟で蟲神器の大会に出たりしています。

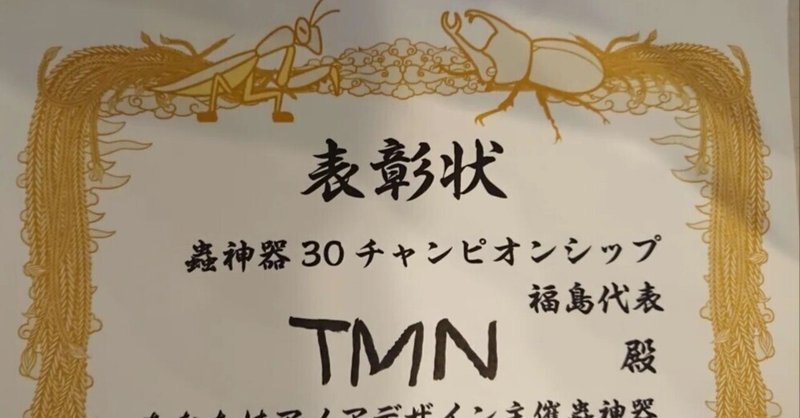

今回(2024/5/11)の蟲神器30の全国大会では、自分は福島会場で優勝し、決勝トーナメント本選に進むことができました。

そこに至るまでの足跡と、使用デッキについてここに残したいと思います。

拙い内容ですが、最後までお付き合い頂ければ幸いです。

大会前日まで

まず全国大会について語るにあたって、話しておくべき出来事が存在します。

それは全国大会5日前に行われた、新潟県新発田市で行われた公認大会「じょうきぱん杯」です。

この大会では蟲神器30のルールで、年齢制限なしの公認大会が3回行われましたが、なんとその3回全てで決勝で負けてしまいました。

このじょうきぱん杯では3回とも違うデッキ(アグロ、水生昆虫、コントロール)を使用していましたが、水生昆虫を使用した時には相手が蟲の息吹も使って先攻3ターン目からサバクトビバッタを出してきて、こっちがずっとエサ2枚しか貯まらなくなって何もできなくなるという交通事故のような多分蟲神器30史上初めての負け方をしてしまいました。

それでも3つのデッキの中で、個人的に一番手応えを感じていたのは水生昆虫でした。試合後にサバクトビバッタへの恨みを込めて電気虫の稲妻をデッキに入れつつも、その結果はあまり気にしないようにしました。

しかしこのままでは全国大会でいい結果を残せないと思い、その大会が終わった後から蟲神器30の猛特訓を行うことを決意しました。

前の全国大会は抽選に落ちて出場できなかったこともあり、大会が終わってから後悔しないためには中途半端な仕上がりでは大会に臨みたくありませんでした。今回にかける思いは人一倍強かったと思います。

その後は1人回ししながら殴るタイミングを練習したり、02環境蟲神器部というグループに属する大分のつららさん、福岡のゴキブリホイホイさんとも練習しながらデッキ調整して、3人で決勝トーナメントに進もうと誓い合ったのでした。

大会当日

近くで買い物や昼食を食べてから会場に向かいましたが、会場にはスタッフも含めて誰よりも早く到着しました。

その後会場には新潟から来た見知った顔も含めて続々と参加者が集まりました。

試合が始まる前から緊張が凄かったですが、練習したことをしっかり出し切って本番に臨もうと思いました。そして総参加者11名、内新潟勢が7名で福島会場の戦いが幕を開けました。

1戦目

参加人数が奇数になった関係上、まさかの不戦勝でした。

しかしこれは逆に持ってると思い、予選を突破するチャンスだと思いながらイメージトレーニングを行いつつ他の試合の結果を待つことにしました。

2戦目

相手は新潟から来たメンバーの1人のヤマザキさん。

いつも長岡市で大会を開催してくれている方で、様々なデッキを使いこなします。2弾環境の終盤ではカウンターアグロを使いこなして新潟では負けなし状態でした。

今回は様々なコストの蟲をバランスよく入れた、ミッドレンジに近い構成のデッキでした。

第1戦 先攻 〇

第2戦 先攻 〇

で2-0で勝利!

ミッドレンジ相手なら先攻でも勝てるという自信が、この後の決勝トーナメントの戦いに繋がりました。

3戦目

相手はこれまた新潟から来たメンバーの1人のアキラさん。

先述のじょうきぱん杯では3回中2回決勝で負けた因縁の相手です。

Mr.リオックさん直伝のバランスの取れたコントロールを使いこなす強敵ですが、水生昆虫を使用した際にはこのデッキに勝っているためチャンスはあると思いながら臨みました。

第1戦 後攻 〇

第2戦 先攻 ×

第3戦 後攻 〇

で2-1で勝利!

やはり初戦で後攻を取れたのが大きかったです。

あと1打点多くあれば負けていた場面もあって、かなりギリギリの戦いでした。

4戦目

勝った方が福島代表の最終戦の相手は、またしても新潟から来たメンバーの1人のみっちゅさん。福島とは新潟市で大会を開いている「黒蟲会」(こくちゅうかい)の代表で、6コストの蟲を使いこなす術に長けています。

また今大会では何度も最後の縄張りからゴライアスがとびだす「ラスゴラ」を見せており、一番勢いに乗っている相手でした。

今回も高コストの蟲を軸にしたランプ寄りのデッキを使用してきました。

第1戦 後攻 〇

第2戦 先攻 〇

で2-0で勝利し、優勝決定!!

ハイランダーで繚乱を使いこなすみっちゅさんも流石でしたが、蟲の数で押し切ることができました。

またみっちゅさんの前の試合までのとびだす運が、今回は鳴りを潜めていたのも大きかったです。

不戦勝もありながら全勝で福島予選を走り抜け、福島会場の代表として全国の強敵と戦う決勝トーナメントへの進出が決定しました!

ちなみに他の02環境蟲神器部のメンバーの結果は、ホイホイさんが福岡A代表として決勝トーナメントに進みました。会場へ移動中に代表になったという速報が入ったため、自分もこれに続こうと強い意気込みで臨むことができました。

大分予選に出場していたつららさんは、3勝1敗で優勝者に敗れて惜しくも予選突破とはなりませんでした。

決勝トーナメント

各地で機材の準備に手間取りながらも、蟲神器30最強を決める戦いが幕を開けました。

1回戦

相手は福岡B代表で、30時間連続で蟲神器30をやったことでお馴染みのkoroさん。

その圧倒的な練習量から得られた経験をもとに、間引きミッドレンジと呼ばれる独自のデッキを使いこなします。

第1戦 先攻 〇

第2戦 先攻 〇

で2-0で勝利!

代表が3人もいる福岡会場の主催をやられているkoroさんは他の代表の卓の対応にも追われていて、対戦以外にも意識することが色々ある状況でした。

そのためタイマーの押し忘れが発生してしまい、途中で自らペナルティとして残り時間を減らす事態になりました。

水生昆虫対策としてエサを裏返すカードを3種類全て入れているデッキで、相性としては決して良いとは言えなかっただけに、koroさんが対戦だけに集中できる状況であったら勝敗はどうなっていたか分からなかったと思います。

ともあれ1回戦に勝利したことで、LRアクリルスタンドの入手が確定しました。

ちなみにホイホイさんは1回戦であっさり敗退していました。

準々決勝

相手は蟲主なら誰もが一度は使ったことがあるであろうサイト「蟲神器ゲート」の管理人を務めているびしゃもんてんさん。

特殊レギュの大会で名前は見たことはあったものの、プレイヤーとしてはあまり情報がなくて戦うまでどのようなタイプのデッキか全然分かりませんでした。

第1戦 後攻 ×

第2戦 後攻 〇

第3戦 先攻 ×

で1-2で敗北…最終成績はベスト8となりました。

相手のデッキは、相手が蟲を出すまで手札を貯め続けるカウンタータイプのアグロで、それに水生昆虫も混ぜた「貯め水生アグロ」と呼べるデッキで、毎ターン全体強化の術が飛んでくる様はまさに脅威でした。

自分は今まで練習でもこのタイプのデッキと戦う機会が無く、未知の恐怖に飲み込まれてしまう形となってしまいました。

それでも2弾環境の終盤に、ヤマザキさんの使うカウンターアグロに歯が立たなかった苦い経験を思い出してなんとか立ち向かい、1勝することはできました。

しかし3戦目では一気に攻めたい場面でデッキの除去3枚が全て手札に来てしまい、蟲を全然出せなかったことが響いてしまいました。

自分なりにたくさん練習したつもりでしたが、やはり圧倒的な練習の質と量を誇る関西勢の方々は強く、蟲神器30においては敵いませんでした。

しかしそれでも、ここまで来れたことは十分誇れる成績であると思いますし、たくさん練習してきたことは無駄ではなかったと思いました。

今思えば、先述のじょうきぱん杯で1回でも優勝していればここまで頑張ることもなかったかもしれませんし、福島大会で優勝することもなかったかもしれません。

敗北は決して無駄にはならないということを、今回の蟲神器30で学んだと思います。そして今回準々決勝で敗れたことも、大事な経験としてまた次へ生きていくことでしょう。

使用デッキ紹介

自分が今回使用したデッキはこちらになります。

ニジイロクワガタがいなくても普通に回る水生昆虫デッキですが、大会前の数日間で何枚か入れ替えました。デッキの内訳は

青18枚

赤6枚

緑2枚

術4枚

とだいぶ青多めになっています。

ベスト8まで残ったデッキの中には他にも水生昆虫タイプがあり、特にベスト4のまゆちゃむさんとベスト8のもょもとさんのデッキは似たタイプの構築でした。

その中で自分はどのようにこのデッキを組んで使ったかをこれから説明していきます。

採用カードの説明

・ゴライアスオオツノハナムグリ、ミンミンゼミ、チッチゼミ

このデッキはとびだすを青の3枚しか入れていません。そのため防御力に不安が残りますが、他の色のとびだすを入れるとエサに置く際に青のエサの比率が下がってしまい、思うように水生昆虫を展開できなくなる恐れがあるため思い切って青のとびだすのみ採用しています。

・パラワンオオヒラタクワガタ

このデッキの主力カード。手札に他にエサにできる青が無くても、アグロ相手とかでなければ可能な限り手札に残しておきたいです。

・ヘラクレスオオカブト

時雨から出す蟲の筆頭格。状況次第では普通に6コストでも出します。

相手の蟲が取れない時でも投げでなんとかしてくれるので頼もしい存在です。

・アトラスオオカブト

大会の少し前に新たに入れた1枚。取れない大型蟲を蟲2枚で確実に取れるようにしてくれるのでありがたい存在です。

・ギラファノコギリクワガタ

最後までコーカサスとどちらを採用するか迷いましたが、基本的にはエサに行って時雨で出す際の火力要員にすることが多いです。

・ヤンバルテナガコガネ

相手のリーサルの計算を狂わせることができる優秀な1枚。

自分の手札に時雨がある場合にはエサに置くことも選択肢になります。

自分の時雨で出しても攻撃できないのが難点です。

・ミヤマクワガタ

4コストの蟲として、全体的なスペックの高さを買って採用しています。

序盤に引いたらエサに行くことが多いです。

・ナミアゲハ

高体力とりんぷんが強いため、かなり重要なカード。

先に出せば後から出る強い虫を守れるため、相手は返しのターンで無理矢理処理せざるを得なくなるため強いです。

できるだけエサに置きたくないですが、手札次第で置かざるを得ない場面も結構あります。

・クマゼミ、アサギマダラ

青の3コストで700/300の安定したスペックを持つカードです。

最初はアオスジアゲハも入れてたけど、1枚抜かざるを得なくなってこの2枚が残りました。正直抜くのはどれでも良かった

でも相手にセミを警戒させるという点で、クマゼミは入れておいた方がいいかもしれません。

・クラウディーナミイロタテハ

優秀なかくれる持ちで、後続を手札に用意してから最初にこのカードで先陣を切って殴ったり、相手の蟲が取れない時にかくれて次のターンに繋げたりとこのカードにしかこなせない役割が多くあります。

しかし手札次第では普通にエサに行きます。

・セイヨウミツバチ、アブラゼミ

2コストで体力が高めの青の蟲です。アグロ対策において重要な存在です。

・オウゴンオニクワガタ

黄金バサミでフィニッシュに重要な役割を果たす1枚です。

このカード自体を時雨で出してもいいですが、6エサある状態なら手札に持っておいて、時雨とこのカードを出すことで綺麗に6コスト使ってフィニッシュまで持って行けます。

・アオカナブン、ニホンミツバチ

1コストの蟲も重要な役割を果たします。勝負をかけたい終盤に1,2枚展開できれば、打点を稼げるためフィニッシュまで持って行きやすくなります。

アオカナブンは安定ですが、ニホンミツバチはアグロを警戒して、体力の高さを買って採用です。

・タガメ、ミズカマキリ、タイコウチ、ナミゲンゴロウ、ナミアメンボ

このデッキは水生昆虫デッキなので、水生昆虫は全種類採用しています。

サイズの大きいものから小さいものまで存在しますが、蟲神器30ではどれが手札に来るかは運なので基本的には出たとこ勝負です。

ただこれらの蟲のコストを多く軽減できるように青の蟲を多く入れているデッキなので、どれがどのタイミングで手札に来ても腐らないようにはなっているはずです。

・オニヤンマ

赤の蟲が水生昆虫だけでは緑の大型を取るのに不十分だと感じたため、全ての緑の蟲を一撃で倒せるこのカードを採用しました。

・オオキバウスバカミキリ

緑の蟲の採用枚数を極限まで絞ったデッキのため、採用するカードはできるだけサイズの大きいものがいいということで、6コストのこのカードを採用しています。タガメ、オニヤンマなどの相性不利の蟲もワンパンしてくれるのが強いです。

・ロードハウナナフシ

このデッキに2枚しかない緑の蟲のうちの1枚。擬態は強い場面と弱い場面があるので悩みましたが、例えば先攻で有利を取るにはこのカードで違いを作るしかないと思って結局採用しました。

・瀬戸際の虫時雨

術の採用枚数をだいぶ絞っているデッキですが、フィニッシュ用カードとしてやっぱりこのカードは採用しています。

説明の必要が無いほど強力なカードですが、このデッキではエサに攻撃力低い蟲しかいないなんて状況になることがあるため、十分に力を発揮できる状況でないと判断したら割り切ってエサに置いてしまうのも1つの手です。

・塵芥虫の爆熱弾、電気虫の稲妻

アグロ対策用の除去カードですが、攻撃力の補助としても使えるので使い道は幅広いです。

稲妻はサバクトビバッタをしばくためだけに入れましたが、ゴライアスとかも取れるのでまあいいでしょう。あと地味に取る手段が少ない無欠状態のグラントシロカブトを取るのにも使えます。

・息吹の解放

このデッキにおいてかなり重要になる除去カード。擬態状態のロードハウを取れるカードがこれしか入っていません。

このカードはできるならパラワンか大きめの擬態に使いたいため、むやみに使わず適切なタイミングで打つことが重要になります。

各カードの説明は、だいたいこんな感じです。あと一部の不採用カードについても説明します。

・オオクワガタ、サタンオオカブト、コーカサスオオカブト

このデッキに入っていた時期もあった、青の5コスです。

オオクワガタは時雨で出す場合には攻撃力を優先したい、サタンは体力の低さと術への弱さ、あと白銀蜘蛛の糸の採用率が高いと判断して、コーカサスは裏返してリーサルまで持って行きたいイメージでしたが、結局裏返しても打点が足りないことが多くて結局それぞれ不採用となりました。

・グラントシロカブト

返しのターンで高確率で生き残るためできれば入れたかったのですが、これ以上外せるカードが無くて泣く泣く不採用でした。

・サシハリアリ

初期段階では入っていました。しかし赤の蟲を入れるなら打点の高さをより優先したいということで、途中で抜けました。

・ジャイアントウェタ

一時期ロードハウに代わって入っていましたが、結局擬態を優先してロードハウをデッキに入れることになりました。こっちをデッキに入れていた時は、ロードハウの擬態のせいで負ける場面が多発していたので一時的にヘイトを逃がす役割を果たしました。

・ヤママユ(幼虫)

ナミアゲハやヤンバルテナガコガネへの対策として一時期大真面目に入れてましたが、緑の大型を取る方を優先したため途中でオニヤンマと入れ替わりました。

・テイオウゼミ、エゾゼミ

蟲神器30でも水生タイプのデッキにセミ要素を入れたものがありますが、テイオウゼミは1枚しかいないため十分な力を発揮しづらいと考えて不採用です。またセミを入れているとプレイングがセミを出すことに縛られがちになるため、より柔軟なプレイができるように心がけたという点もあります。

プレイングで考えたこと

※注意!

この文章は自分でも上手く言語化できていない部分があるのでかなり拙いです

このデッキは大まかに言えば水生昆虫デッキですが、特に相手の縄張りを殴り始めるタイミングに関してはかなり練習を行いました。

先攻の場合は不利な状況を覆すためにある一定のタイミングから殴り始めないといけないと感じていて、手札の状況によりますが次のターン以降も継続して蟲を出し続けられると判断したタイミングで殴り始めることが多いです。それまではエサを貯めて我慢します。

そのような状況になっているタイミングはエサが4~5枚ある状況が多いですが、1枚で殴り始めるときはパラワン、ナミアゲハ、クラウディーナあたりを出すことが多いです。水生昆虫はまとめて出したいので最初はできる限り温存します。

そして次のターン以降、水生昆虫を複数枚展開して一気に削り、相手の処理が追い付かない状況にするのが理想的な展開です。

逆に後攻の場合は相手の出方に応じる形で、蟲を出してきたら的確に処理をしながら態勢を整えます。それまでは蟲を温存したいです。

縄張りの数が危なくなったら縄張りの数より多く蟲を並べて壁にします。

アドバンテージを失わないようにプレイしていれば有利に立てるため、基本に忠実なプレイを心掛けています。対アグロの場合は運でしかありません

このデッキは通常構築の水生昆虫を蟲神器30に落とし込んだような構築なので面白味は無いと思いますが、実戦で戦える確かな実力はあると思っています。自分の考えを通して、少しでも参考にしていただけたら幸いです。

おわりに

この記事では、自分視点での蟲神器30全国大会の振り返りと使用デッキ紹介を行いました。

改めてこの大きなイベントを作り上げた全ての方と、全ての参加者にお礼を言いたいです。大変ありがとうございました

福島代表になった自分を応援してくれた福島会場の方々も、本当にありがとうございました。

そして次の大きな大会は、必ず02環境蟲神器部の誰かが獲ってみせます。楽しみにしていてください

また自分の地元である新潟県では、様々な場所で公認大会が開催されています。常に参加者を募集していますので、機会があればぜひご参加ください。

詳細は公認大会カレンダーや、都道府県ごとに大会を絞り込めるこちらのサイトをご確認ください。

長くなりましたが、この記事はここまでとなります。また何か記事を書きたいことがあれば投稿すると思いますので、その時にまたお会いしましょう。

ではおやすみなさい

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?