雪国の農家が挑み続ける花づくり 【後編】

生まれたストーリーに光をあててほしい

「こんなポテンシャルを持っている芍薬は他にはない」

鈴木さんは信じていた。地道にコツコツと作り、増やしてきたかぐや姫と白雪姫がようやく売れ出した頃には、さらに10年ほどの歳月が流れていた。人生の大半を、芍薬の育種に注ぎ込んできた「滝沢の親父の名前と生き様を残したい」と鈴木さんは思うようになっていた。

そんなある日のこと、雑誌「花時間」が滝沢さんのかぐや姫を取材したいといってくる。だが鈴木さんは断った。

「花をクローズアップするんでしょ?本が出た時にそりゃかぐや姫は売れますよ。でもブームが来ると生産が間に合わない。だからこっちは一生懸命増やすんです。でもブームが去ったら?花は市場に溢れて下火になって消える運命になる。この花はそうはさせない」

ならばどうやったら受けてもらえるのかと聞いてきた。

「その花は自然に生まれたんじゃないんだ。『ひと』にスポットを当ててくれ。生まれたストーリーに光を当ててくれるならば考えてもいい」

花時間は「滝沢達雄」にスポットを当て、1年間の取材を経て特集記事を出した。

全国誌に紹介されたことはさぞかし喜んだことだろうと思ったら、本に載ったことを喜んだんじゃなくて、「東京から俺の話を聞きにきた」ってことがうれしかったようですよと鈴木さん。「あの人は金も残さないで夢だけ追いかけたんです」

その滝沢さんは7年前に83歳で永眠した。今は孫の利道さんが、達雄さんの夢を引き継いで、鈴木さんの畑で共に頑張っている。

ひとりのお客様の疑問から生まれたユリ

『LY Lily』は救世主となるか

一方のユリにもドラマがあった。

2018年、銀座の花屋でユリを1000本販売するフェアをやった時のこと。いつもその花屋でユリを買っているという60歳くらいの男性が、ユリの生産者に会いたいとそのフェアに立ち寄った。ユリは丈夫で長持ちするから、ご病気の奥様のためにいつも家に飾っているという。その方いわく、「丁寧に管理しても咲かないつぼみがあるのはなぜですか」と。ユリの品種名まではわからなかったが、特徴からそれはOTハイブリッドリリー(*2)だった。聞けば冬の最高値の産地のもので、調べていくと葬儀屋も嫌う品種だとわかった。やはりつぼみが咲かず扱いにくいからという理由である。

これを聞いた鈴木さんは早速持ち帰ってみんなに話した。実は「つぼみが咲かないことがある」のはわかっていた。ユリは輸送の関係でどうしても固切りになる。花弁が傷になりやすいからだ。でもこのお客様の問いかけに「ハッ」とした。「完璧なユリを目指さなくていいのか」「そういえばいったい何のために、誰のために花を作っていたのか」皆で改めて考えたという。今までは生活のため、市場の評価ため、安くなった相場を支えるためで、ともかく作っては納めるの繰り返し、魚沼の花で喜ばせようという原点をいつの間にか忘れてしまっていた。「初心に帰ろう、長持ちして、つぼみも全て咲くユリを作ろう」と意見が一致した。

2018年、スカシユリ、LAユリ部会が品質保持剤専門メーカーのパレス化学と共に研究開発に乗り出した。 冬のユリの産地、JAうつのみやと、JA岩船あらかわ支部が加わり、一年中試験が行われた結果、見事に効果が現れた。そして満を持して昨年夏にいよいよ出荷が始まると、『LY Lily』と名付けられた。LYとは、Lily(百合)はLから始まりYで終わるところから、最初のつぼみから最後の花が開花するまで喜んで飾って頂きたいという気持ちを込めたものだ。『LY Lily』の特徴は夏にゆっくり咲き、冬には早く開くことで、開花してからよりしっかり、ゆっくり、長く楽しめる。3年の時を経て画期的な花が誕生したのである。

世界が認めた日本の花の技術

低迷期を抜け出す鍵は世代交代

1996年をピークに国産切り花は減少している。10年に一度、オランダで開催される国際園芸博覧会『フロリアード2012』で、オランダ王国が実施したナショナルデーのレセプションにおいて、日本は参加42カ国のうち唯一となる「フロリアード2012で最も美しい花々」を受賞した。また、春の花のコンテスト部門では日本の花農家の作品が上位にずらりと並び(*3)、世界に誇れる技術を証明した。

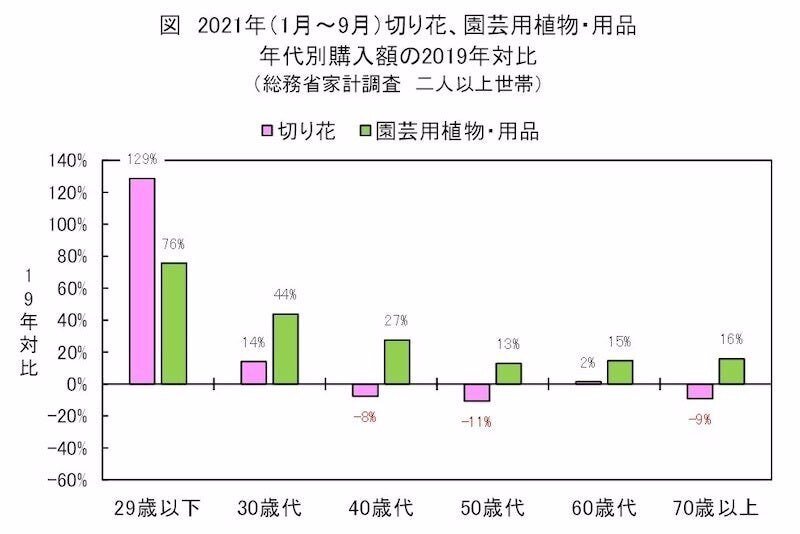

技術は素晴らしくても、衰退の一途で低迷に苦しんでいた日本の花き業界。コロナ禍で家庭にいることが多くなり、居心地の良い空間づくりや、植物を育てたい、花を飾りたいという人がにわかに増えているとはうれしいニュースだ。花の家庭需要が伸びることをいち早く見抜いて、 昨年にはユニクロや、ブックオフ、無印良品、ドラッグストアのウェルシアなども花販売に参入してきた。またサブスクや郵便で定期的に花が届く分野も伸びてきている。ようやく花き業界に変化がやってきた。異業種の相次ぐ参入で、今まで興味の薄かった若い世代が、オシャレなライフスタイルとして花や植物を買うようになってきたのだ。今までは仏花を購入する60代以降が花業界を支えてきたが、消費拡大の鍵が世代交代にあるのは間違いない。

今年は再びオランダで『フロリアード2022』が開催されるが、日本の花農家の活躍が花業界を後押しすることに期待したい。

二人の親父の声が聞こえる

鈴木さんのお父さんは昨年四月二日に亡くなった。

「一昨年の年末に雪の前の仕事(*4)が具合悪くてできねぇって言うから一回ぐらい休んでもいいべって」

雪国にやっと春の声が届き、農家が忙しくなる前にお父さんは人生の幕を下ろした。

「沢山の人に助けられて世話になったから、地域や、仕事や、自分を助けてくれる人の為になることはきちんとやるように」

父親にそう言われてきたそうだ。同じ仕事をしてきたから衝突ばかりだったが、今となればあの時なぜ父親がそういうことにこだわったのかが妙に良く分かるという。

コロナ禍の中での入退院の冬。病院の許可をもらって、個室で2日間泊まり込み、親父を看取れたことが息子として最後にしてやれたことだった。「あー親父とはお別れだと思った時、握手したんですよ。力 いっぱい握り返してくれて・・その手を写真に収めました」

「結局、親父を越えられなかった。生きていれば何回もありがとう、おめでとうが言えるが別れは1回です。ただただ親父には感謝しています。こうして、百合や芍薬の仕事に自分も就いて、親父のように沢山の人に支えられて今日も仕事をしています」

この日の魚沼は50センチの雪になったそうだ。深々と降る雪を想像し、鈴木さんに5年後、10年後のことを聞いてみた。

「言いにくいことを言いますが、実は今が一番しんどい。先が見えてないんです。誰のせいにもできない。花のことばっかり考えてますよ。必死こいて立て直して、5年後も花づくりをやっていられたら、どんなことがあっても一生花切ってます」

コロナ禍でなくても試練はやってきたと思うと言った。たまたまコロナで気づくことができた。若い世代で消費が伸びても、雪国の花農家にそれが届くのはまだ少し先のようだ。だが春の足音は近づいている。

最後に鈴木さんが一枚の写真を見せてくれた。それは目の覚めるような濃いピンク色の芍薬のドライフラワーだった。「うわーっ、きれい」思わず声が出てしまった。なんて発 色のいいドライフラワーだろう。

「ギリギリまで畑で咲かせて、色の一番乗ってる時に切って乾燥させてみたんです」

鈴木さんもこんなに綺麗にできるとは思わず、感動したそうだ。

「今度の夏はこれもやってみるかな」

やっぱり頭の中は花のことばかりだ。若い世代にどう切り込むか、折りしも空前のドライフラワーブームは続いている。

二人の親父が遺したものは、雪深い山の地で生き抜く越後魚沼の侍のような精神だったに違いない。二人の親父の声が聞こえる。「耐えるしかねぇ時はどう耐えるのかを考えろ」そして「やるっつったらやれ」魚沼の花の底力は豪雪の下から咲くことだ。鈴木さんは雪の降る中で、もっと遠くを見据えていた。

*1 一般的に、個選は個人選果のことで、自身の責任で選別を行う。共選は共同選果のことで、農協などの出荷所でサイズなどの規定に則って選別を行い、その出荷所のブランドで出荷をする。

*2 OTはオリエンタルトランペットの略。カサブランカに代表されるオリエンタル系は白とピンクが主で、これにトランペット咲きを配合させて黄色やオレンジが登場した。

*3 https://www2015.otakaki.co.jp › 2012 › 20120804

*4 花の仕事や山菜の仕事をいつ雪が降ってもいいように準備すること。冬の間に食べる野菜を収穫したり漬け込み、雪の囲いも終わらせておくことをいう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?