FXもう一度やってみるよ⑥ 強み④ 価格をこちらから迎えにいく

価格は戻る。

ということを以前の記事で書きました。

誰でも知っている真理。

ドルコスト平均法は、待ち続けることでその性質を活かすわけですが、では、どこまで戻ればいいのでしょうか。

価格というものの捉え方

いくらまで、ではなく、どこまで、と言ったのには、理由があります。

豪ドルは現在(2018年11月)、80円付近をうろちょろしていますが、これは高いでしょうか、安いでしょうか。

・・・と問いかけておいてなんですが、これでは答えようがありません。

比較対象がないからです。

高い、安い、というのは、その価格だけを見てどうこう言えることではなくて、それまでの価格の実績と比較して初めて言えることで、相対的なものです。

棒アイスのガリガリ君ありますよね。

私はソーダ味とコーラ味が大好きで、子供の頃はほんとよく食べました。中の氷を食べずにひたすら汁をチューチューして氷の部分をガッチガチにしますよね。しませんか。

今は70円ですが、私の子供の頃は50円。その体験があるので、70円という価格に対しては、高くなったなあという印象があります。

しかし、もし私が今子供だったら、たとえ昔はもっと安かったということを知識として知っていたとしても、高くなったという感覚は持たないと思います。実体験が無いからでしょうね。

価格に対する高い安いという感覚の正体は、過去との比較なんだと思います。

また、どの程度のスパンで見るかも関係します。

日足で見るとどん底に思える安値なのに、月足で見るとかなり高い価格帯の中、ということもあります。

どこまで戻ればいいか

話を戻します。

どのくらいまで戻ればいいか。

私は、最悪、トントンまで戻ればよいと考えています。

ドルコスト平均法は本質的には為替差益を狙うものですが、長期で積み立てるので、スワップポイントもバカにならないくらいに貯まります。

そして、どこかでトントンに戻ってくることは、トルコリラや南アフリカランドといった、スワップポイントが高いけど通貨として安定しない、ハイリスク・ハイリターンな通貨に手を出すことなく、安定した通貨で運用し続けたからこそ期待できるものです。

そう考えると、トントンで手仕舞えるのは、立派に戦略の成果だと思うわけです。

とはいっても、やはり為替差益はほしいですよね。

為替差益を期待して価格を待つ場合は、レートとしていくらまで、ではなく、自分から見てどのくらいまで、という感覚が良いと思います。

ドルコスト平均法で平均価格が下がっているので、レートとしてはあまり高い水準じゃなくても、十分な含み益になっている可能性はあります。

ドルコスト平均法は価格の戻りを待ち続けるしかないという、時間コントロールを完全に放棄するデメリットがあるので、そのリスクをなるべく抑えるためにも、あまり高い水準を期待するのではなく、腹七分(腹八分よりもっと謙虚に)くらいで幕引きするくらいの意識がよいと思います。

欲を出すと、またどんどん値下がりしていって、また何年も待たないと戻ってこない、なんてことも十分にあり得るので。

腹七分で手仕舞って、余裕があればまたそこから始めればいいのですから。

価格をこちらから迎えにいく

やっとこさ本題にたどり着きました。

価格にどの程度を期待するか、ということを書いてきましたが、この、「自分から見てどのくらい」という見方をすることで、ドルコスト平均法の強みがはっきりとしてきます。

ドルコスト平均法で運用すると購入価格の平均が下がっていくわけですが、これは相対的に見ると、価格が自分に近づいてくるという見方もできます。

つまり、

価格自体はコントロールできないけども、その価格が自分にとってどの程度かは、自分でコントロールできる部分がある

ということです。

価格自体の動きは運を天に任せるしかないとしても、購入価格の平均を下げることで、自分から価格を迎えにいくことができるわけです。

ドルコスト平均法の平均価格の下げ効果

しかし、ドルコスト平均法を単純にやるだけでは、平均購入価格はあまり下がりません。

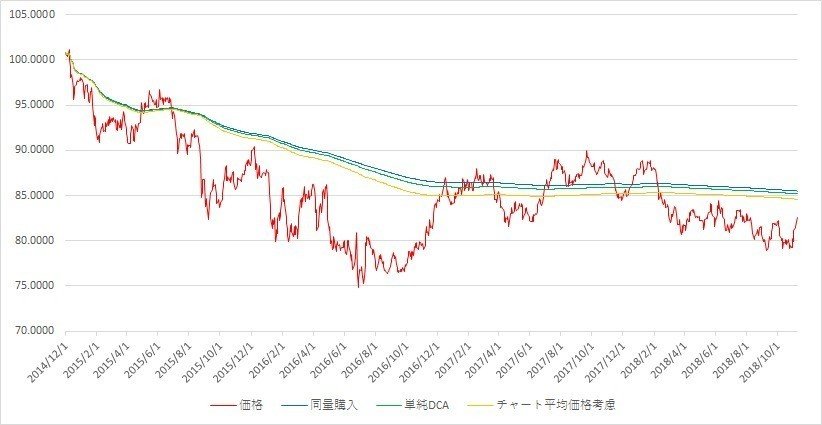

以下は、平均価格の推移のグラフです。

豪ドル円日足、2014年12月1日~2018年11月8日。

赤い線はチャートの価格です。

ほぼ沿うようにある3本の線は、それぞれ別の積立方法による平均購入価格です。

一番上の青い線は、毎回同量を購入し続けた場合の平均価格です。これはチャートの価格の平均と同じ値になります。

その下の緑の線は、ドルコスト平均法を何の工夫も無く続けた場合の平均価格です。

一番下の黄色い線は、私のロジックによるもので、その時の価格がチャートの平均価格から乖離するほど購入数量を多く(または逆に少なく)するロジックによるものです。

最終日で見ると、

一番上の青い線:85.5018円

真ん中の緑の線:85.1963円

一番下の黄色の線:84.6096円

となりました。

私の工夫を加えても、単純なチャートの平均価格より1円も下がってませんが、ドルコスト平均法では、単純に毎回同量を買い続けるよりも、平均価格が下がる、という性質は現れています。

あとは、この黄色の線がどうすればもっと下げられるか、というところが課題で、いろいろと工夫できる部分です。私もさらに工夫を加えているので、そこは改めて別記事でご紹介する予定です。

まとめ

価格は「いくら」ではなく、「自分から見てどのくらい」という感覚で捉える。

ドルコスト平均法で平均価格を下げていくことで、価格をこちらから迎えにいくことができる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?