FXもう一度やってみるよ⑬ 課題と対策⑤ もっと平均価格を下げたい②

前回は、DCA(ドルコスト平均法)によって平均価格がどの程度下がるのかと、かなり効果がしょぼいという衝撃の結果に対しての対策案の1つ目を説明しました。

DCAを単純に行っただけでは、思ったほどには平均価格が下がらない、ということが具体的にご理解いただけたと思います。

もちろんこれは値動きに依存するので、一方的に上がり続ける局面、また逆に一方的に下がり続ける曲面では、もっと平均価格の低下の効果は大きくなるとかもしれませんが、豪ドル円、ドル円、ポンド円などの、ある程度のレンジで上がったり下がったりという大きなうねりを繰り返す通貨ペアでは、結局同じような結果になると思います。

なら一方的に動き続けるペアでやったほうがいいのではないか、と思うかもしれませんが、上がり続けるペアだとわかっているならDCAなんてやらずにドカッと最初に買ったほうがよいですし、トルコリラのような下がり続けそうなペアはそもそも通貨として安定性に欠けるので、どの程度まで下がるのか、また10年後に元の水準まで戻ることがどこまで期待できるのか、ということを考えると、あまり良い対象とは言えません。

たしかに新興国通貨はスワップポイントが多く魅力的ですが、その何倍、何十倍もの含み損を抱えて、いつまで待っても売り時が来ない、なんてことになると本末転倒です。

FXとは本質的には為替のレートの上がり下がりで勝負する世界です。スワップポイントはおまけ程度に考えたほうが良いと思います。

さて、ちょっと横道にそれましたが、今回は平均価格をもっと下げる対策案の2つ目をご紹介します。

「買い下がり」という方法です。

対策案② 買い下がり

ようはナンピンです。

レバレッジを調整して購入数量によりメリハリをつける、というのが対策案①で、安くなったら追加で買う、というのが本記事の対策案②です。

想像しやすいと思いますが、この効果は対策案①よりも大きいです。その分、資金に対して持ちすぎの危険性はもっと高くなります。

エクセルで検証するのはちょっと難しかったので、実際に私が運用している実績のグラフをお見せします。

これまた細かくて見づらくてすいません。

赤の細い線は、毎日の終値。

青の太い線は、単純な平均価格。

赤の太い線が、買い下がりを組み入れた場合の平均価格。

赤の太い線がガクンと下がっている箇所がいくつかあると思います。これが買い下がりをした箇所です。

買い下がりをすると、数量を多く持つので、その分レバレッジ(緑の細い線)が急に上がっています。

平均価格が下がり、その分リスクが増えた、という関係性がわかります。

なお、赤の太い線が途中で上がっている箇所もありますが、これはまた別の工夫による結果なので、いまは無視してください。

具体的なロジック

ではロジックを具体的に説明します。

買い下がりはポジションごとに判定します。

あるポジションの建値から、一定幅値下がりしたら、そのポジションと同じ数量を購入します。

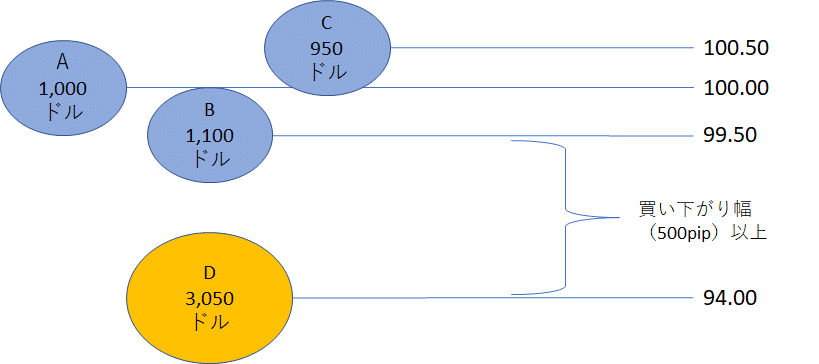

例えば、あるポジションAがありました。数量は1000ドル、購入価格は100円。

どの程度値下がりしたら買い下がるか(買い下がり幅)は500pipとします。

つまり、価格が95円以下になったら、このポジションと同じ数量の1000ドルをその時の価格で購入します。

ある日の判定で、買い下がりできるポジションが複数になった場合は、それらのポジションの数量の合計分を、その時の価格で購入します。

ある時点で、ポジションA、B、Cが建値より買い下がり幅以上下落したので、それらのポジションの数量の合計の3,050ドルをその時の価格で購入します。

かなり強気の戦術だということはわかると思います。

例えばそれまで何年か買い下がりがなく運用を続けてきて、数量の合計が100万ドルになっていた。ある日フラッシュクラッシュがあって、翌日の観測時点で、いま持っているすべてのポジションが買い下がり可能と判定された。この場合は、その日の価格で、さらに100万ドルを買う、ということになります。

まあこれは極端な例ですが、理論的にはこのようなかなり強気の考え方です。

上の図に話を戻します。

この後、さらに値下がりして、89円になったとします。すると、ポジションD(オレンジのやつ)を買い下がることになるので、さらに3,050ドル購入します。

建値からどのくらい値下がりしたら買い下がるか、の幅(買い下がり幅)は、狭くしすぎると頻繁に買い下がりをすることになるので危険です。だいたい500pipくらいがいいのではないかと思います。

また、一度買い下がったポジションはそれ以上買い下がりしません。

そうしないと、ポジションが指数関数的に増えてしまいます。

1ポジションにつき買い下がりは1回まで、です。

課題

グラフからも一目瞭然ですが、買い下がりをすると、レバレッジが急に上がります。数量を持ちすぎるわけですから、これは仕方がない作用です。

なので、そうして基準より上がってしまったレバレッジをいかに低下させるか、というのが課題となります。

このことは対策案①(購入数量にもっとメリハリをつける)でも同じです。

前の記事でも書きましたが、リスクを低下させるには、資金を追加するか、数量を減らすか、の2択です。

資金の追加は緊急時の手としてとっておくので、消去法で、数量を減らす。

ではどのようなロジックで数量を減らすのか。

これについて次の記事で説明します。

まとめ

平均価格をもっと下げるには、

対策案①:購入時のレバレッジを調整(高いほど少なく、安いほど多く)

対策案②:安くなったらナンピン。

いずれも数量を持ちすぎることになり、リスクが増す。

リスクの低減は、資金の追加ではなく、数量を減らすことで実現する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?