王座戦振り返り⑧

第8局 東京大学 Y氏

王座戦はここまでが5合目。ここからラスボスの2校が待ち構えている。

全勝賞を狙う争いも、ここからが本番である。

大一番の戦型は相掛かりとなった。両者、相掛かりを得意としているが、私は通算0-2のスコアでこの方に負かされている。

今度こそ、経験十分に生まれ変わった相掛かりを披露したいという思いだったが。

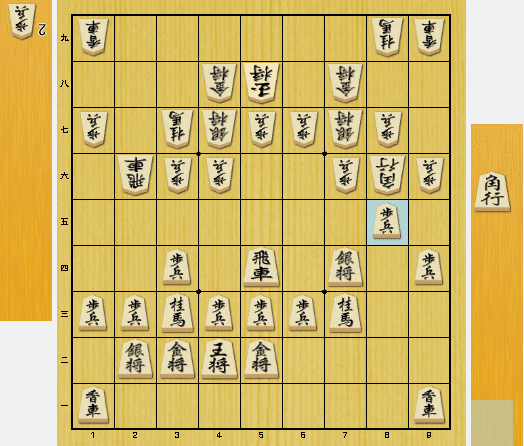

この瞬間、数百局に及ぶ前例から離れた。

数々の相掛かりをやって忘れていたが、彼は▲2五飛党である。露骨なひねり飛車狙いであるが、それが非常に受けにくい。

昨年は訳も分からず、序盤のリードを巻き返せないまま敗北したことを思い出して、何かひねり出さないといけないという焦りに駆られた。

▲7六歩から▲7七桂。その間に何ができるだろうか。

早くも5分ほど長考に入り、一つの方針を決めた。

△3四歩▲7六歩△7四歩

これは△7三桂を用意することで、もっとも強く対抗する手順である。

△8六歩から一歩交換して、ひねり飛車を甘受する方針もあるが、△5二玉型なので微妙である。どこかの日記にもそれは書いた。

相手はいったん様子見をするために▲4八玉と上がったが、すかさず△8八角成▲同銀△3三桂と反応する。

▲4八玉型は進展するまで隙が多いので、角交換が最適。

▲2六飛△8六歩▲同歩△同飛▲8七歩△8四飛と進んで、ひとまず後手としては動きのある形になった。

相掛かりというのも、思い入れの強い戦法である。

横歩取りと同じく、アマチュアではあまりメジャーではないため、堂々と踏み込んでくる人はその時点で強豪という認識がある。

居飛車、振り飛車、空中戦。というように少し特殊なジャンルとして語られる戦型で、特に序盤の方針が難しいとされている。理解するほどにわからなくなるんだとか。

私は現局面をすでにやや良しと見ていた。理由はわからない。

少し進んで、戦いが始まる。

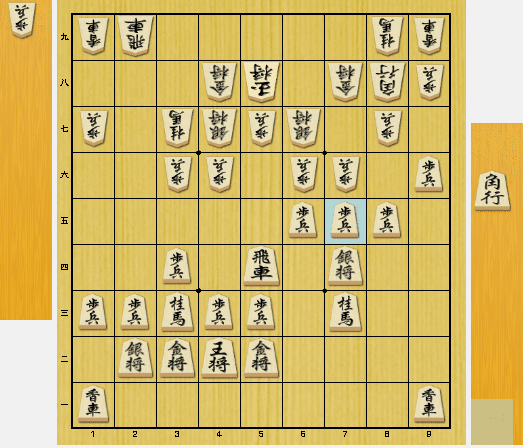

次に△6五桂から仕掛けがありそうなところだったので、角を打って牽制しつつも、▲3六歩で焦りを誘うという狙いが見える。

わかりやすい狙いは厳禁なので、△7五歩▲同角△5四飛としてはぐらかす。今度は相手の角がぼやけた、さてどうするか。

▲5六飛という手は考えられたが、△同飛▲同歩△2八角▲5五歩△5二玉▲5四歩△同歩▲5三飛△4一玉▲5四飛成△1九角成でどうか。

角を活かす展開ではあるが、ちょっと無理しているようにも見える。

本譜は▲3六歩としたが、△8三銀が狙いの一手。

▲5六飛がなくなったので、角をいじめる方針に切り替えた。

飛車を渡す展開にはならないと思ったので、盛り上がっていこうという狙いである。先手も角を助けていると陣形が縮こまってしまうので、両者が主張をぶつけ合う。

▲3七桂△7四銀▲8六角△5二金▲4六歩△9四歩▲4七銀△8五歩

計算通り、飛車が責められる前にあちらの角を追い返す。

▲9七角△9五歩▲8八角△9六歩▲9八歩△6五銀

この△6五銀も不思議な手だが、手損以上に隙を作ってもらうことが重要だと考えた。

自陣に大駒を打っている以上、「攻めさせて受けきる」というのが鉄則なので、こちらは芸の細かい攻めが要求される。

▲6六歩△7四銀▲2九飛△6四歩として、第2の攻撃準備に入る。

ここで▲6八銀と大きく振りかぶったので、△6五歩▲6七銀△7五歩と強く叩き込む。さて、矛と盾のどちらが勝つか。

そういえば今年は、恒例の円陣を組む場面がなかった。

会場が変わり、住宅街により近くなったため遠慮したという理由である。

もちろんそれは一因だが、本当のところは団体戦への意識の変容ではないかと思う。協力戦というよりも、冷静に個人で1勝を挙げることを重視する意識が今は優位なのではないかと。

善し悪しを述べるつもりはないし、強く継承を願うわけでもない。かくいう私も、円陣を組んで大声を上げるのは少し苦手だ。儀式だと思って淡々とこなしていたから。

しかし伝統だと思っていた円陣も、色々あって長い間やっていなかったために、下の世代にはあまり浸透していない。

数年後、気付いたころには他大の伝統として塗り替えられている可能性もある。それはそれで、癪だなぁと思う気持ちはある。

さて、戦争開始。

△8六歩なども絡めてテクニカルに行きたいところだが、いかんせん序盤の構想で使い切った時間が響いている。有利の自覚はあったがはっきりしない。

探り探りで、保険という含みを持たせながらの指し回しをしている。

▲6五歩△7六歩▲5六銀右△6五銀▲同銀△同桂▲5六銀

相手も受けをひねり出して応戦。

もう少し明確に決まる筋があると思っていたため、ここで手がないことで失敗を予感した。

やはり飛車を切ると一気に寄ってしまうのがネック。

△7七歩成▲同桂△同桂成▲同角と1分を大事に使いながら模索する。

どこかで△3五歩を入れたいと思っていたが、搦め手が間に合わなくなっているので、これは一旦攻めのスピードを落として粘らねば、と思った。

△7四飛とふんわり指すのも考えたが、▲6五銀打くらいで自信がない。

まだ相手の大駒が働いてないのが唯一の救いだったので、そこに着目した。

△6八歩と手裏剣を放つ。

▲6九飛を防ぐ意味だったが、ちょうど先手になっているのが面白い。

▲同金△7六角▲4七玉△8七角成と進めば、相手の大駒を押さえつつ△3五歩を間に合わせることもできそうだ。

▲同玉が一番強い手だが、△7六歩▲6六角△7四桂▲5五角△6六角と最終決戦に入る。

なかなか怪しい手で、▲同角でも寄ってるのかよくわからないという勝負手。一応△9五角の筋があるので、切れる心配は無いと思っていたが。

また▲7三角成でも難しいところ。△5六飛▲6四桂△7七歩成▲5八玉の局面は何が何だかわからない。

本譜は▲9一角成としてきたので、△5六飛と走ることに。

ここで▲6九桂とされる手を心配していた。

次に飛車が取れるわけではないので鬼辛抱だが、こちらも下手に触るとすり抜けてしまう。△7七銀と△5四飛の比較を時間いっぱいするつもりだった。

すると、▲5八玉と寄ってきた。自然な一手だが、この場合は△3八銀という手筋が刺さる。大きなくさびが入った。

▲5六歩には△4八角成▲同玉△4七金▲5九玉△2九銀不成で一手一手。

しかし飛車を取れないようではつらい。

ここでようやく勝ちを意識した。

▲4七銀△2九銀不成▲5六銀△7七角成

これがちょうど詰めろになっているのが幸便。

以下は一手一手の寄りとなった。

本局は自分の持ち味が良く出た将棋になったように思う。

ここまで変わった序盤が多かったため、隙をどのように咎めるかに追われる将棋が多かった。しかし本局は、相手の隙を作ってそのわずかな傷を広げていくという、もっとも将棋らしい展開になった。

強い相手と指すと実力が引き出される、とはまさにこのことで、こういったロジカルな将棋はとても楽しい。

大一番ではあったが、途中からはむしろワクワクした気持ちで手を進めていた。そして、残りもあと1局かと思うと、感慨深い気持ちになっていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?