王座戦振り返り①

色々あって新年明けてしまいましたが、ぼちぼち今年も王座戦を振り返っていこうと思います。

今年の一大目標として十傑戦があったのだが、関西予選1回戦でぽっくり逝かされてしまった。

「勝つこともあれば負けることもある」という言葉を信条に掲げているが、そこで負けくじを掴むのか、と少しばかり運命を恨んだものだ。無論、実力不足だったのは否めないし、恨むのではなく相手を称えるべきである。

今大会は十傑→王座戦の順番に開催されたため、十傑を休んだことで王座戦へ全力投球の流れとなった。それは良かったのかもしれない。

その一方で、最後の大会であるという事実が重くのしかかってくるのも感じていた。

第1局 北海道大学 K氏

今年は4回生になったこともあり、比較的リラックスした気分で挑むつもりだったのだが、いざ相手と対面すると昨年以上の緊張が立ち込めてきた。

初手を指す前に10秒間の深呼吸をはさみ、▲2六歩と着手した。

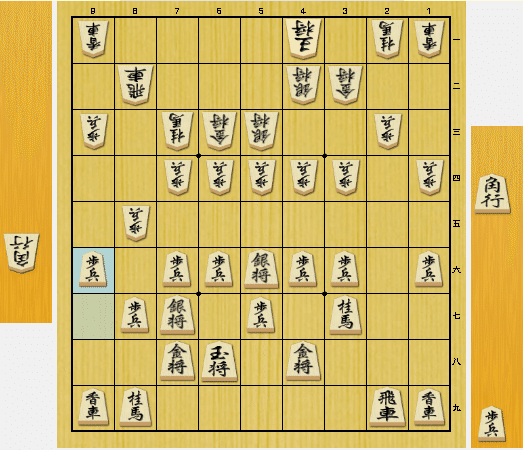

△5四歩を見て手が止まる。

これは私が相掛かりで一番嫌っている変化である。咎めることができれば優位に立てるが、早く仕留めないと自然に優位を拡大されてしまう厄介な戦法である。

一局目はのんびり指したい気分だったので、これは意表を突かれた。

素早く攻撃モードに頭を切り替えなければ。

幸いにも普段から似たような戦法を指す人間がいるおかげで、少し耐性がついていたが、それでも重い幕開けになることが予想された。

地元が北海道のこともあり、よく知り合いについて尋ねられるのだが、あまり北大の皆様と面識が多くない。地方から入学する人が多いからだろうか、高校生の時に馴染み深かったライバルたちの名前が少ないように感じる。

地方強豪の加入による、今後のさらなる発展が期待されるところだろう。

嫌な感じになった。

角交換ができたので有利になることはわかっていたのだが、相手がどんどんオリジナルな指し回しを披露してくる。

手堅く固めると思っていたところで△6四歩~△6三金はまさに変幻自在である。

こういった自由度の高い指し回しは好きだし、考え甲斐もあるというものだが、第一局でやらなくてもいいじゃないかと思った。

隙があったとしても、とてもじゃないが踏み込める気分ではない。

すでにメンタルは劣勢であった。

自分だけ精神攻撃されてもたまらないので、相手にもひとつ尋ねてみることにした。

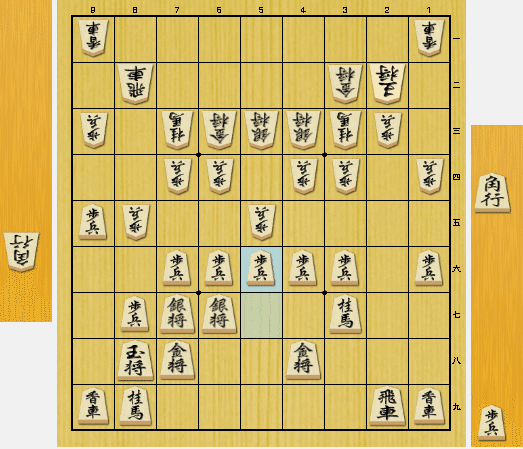

△4四歩と突いたところで素早く▲9六歩と突いてみた。

ここで△9四歩と返すと、▲1五歩や▲4五歩がチラつく。一方で▲9五歩と伸ばされても痛みはないので、安心を求めるなら△4三銀と上がってくるだろうと思った。

度胸試しである。

相手の応手は△4三銀。私は悠々、▲9五歩と端の位を獲得した。

この交換があって、少し元気が出てきたように思う。

もう少しやりようはあったと思うが、とりあえず最低限の利を確保しつつ囲い合うことに成功した。初戦としては上出来である。

そういえば、今年は王座戦にテレビカメラが入っていた。

久々に王座奪還を果たした昨年に特集されなかったのは残念だったが、それはそれで今年も頑張ろうという気になるものだ。

待機中に「以前取材したとき、5時に起きて棋譜並べをしてたという方がいらしたと思うのですが……」と声をかけられて戦慄した。

今回の私はコメダでのんびりコーヒーを飲んでいただけなので、特に言うことがなかった。血色の良さくらいしかアピールするところがない。

さて、ようやく駒がぶつかった。

ここまで進んでみると、相手の駒の配置がなかなか良いように見えてきて少し焦っていた。

ひとまず▲5六歩で一歩稼いで、端攻めのチャンスをうかがおうと思っていたのだが、相手はやる気十分の様子で△5四銀直。

ここでしばし長考に沈む。

模様の良さで勝負していたはずなのだが、いざ仕掛けられてみると敵玉が遠くに見える。▲3五歩あたりが刺さらないので異変を感じていた。

ひと呼吸おいてみると、▲5五歩△同銀▲2五桂という順が見えたので少し希望が見えた。

まあ冷静になれば、ひと捻りして▲2五桂△同桂▲5五歩が見えていたと思うのだが、このあたりは藁にもすがる思いだったことが思い出される。

▲1五歩と進んで、普段なら優勢を意識したいところなのだが、対局中の感想は「相手玉広い……」だけだった。

大会あるあるで「相手玉は遠いのに自玉はめちゃくちゃ近く見えるよね」とよく言うのだが、この局面でもいまだに△6五歩で速度負けするのではないかと冷や汗をかいていた。

それだけに緊張感というのは恐ろしい。将棋はメンタルゲーといわれても致し方ない。

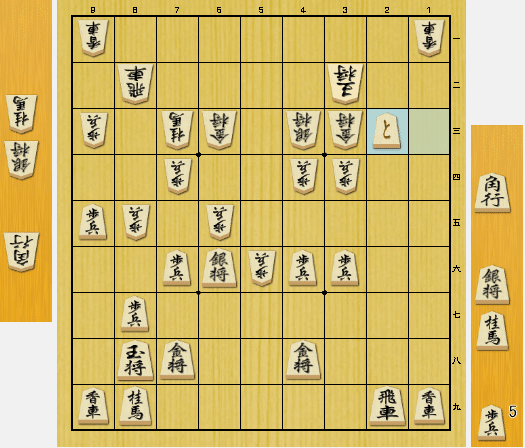

ここでようやく勝ちを確信した。

ちょうど▲5五桂が打てる形になっているのが幸便である。

終わってみれば一直線の将棋だったが、苦しい読みの時間が長かったように感じた。

周りを見渡してみると、わりとあっさり勝利しているメンバーが多く、人通りもまばらになっていた。

自分はそういう将棋がなかなかできないので、今の後輩たちは頼もしいなと感じた一場面でもあった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?