王座戦振り返り⑤

2021/12/23 5R 東北大(H氏)

H氏とは何度か研究会などで指した記憶がある。勝敗は忘れてしまったのだが、こちらが一方的に苦手意識を持っていた。

しかしそれも1年以上前のこと。1年経てば誰でも別人になれる。昔のことなど何も関係ないのだ。

第5局は本大会初の相居飛車となった。大会全体を見ても、相居飛車よりも対抗形が多かったような気がする。大舞台だとやはり、研究勝負よりがっぷり四つの戦型が好まれるのだろうか。

雁木はその中では比較的おとなしい戦型である。激しい変化は研究勝負の側面が強く、雁木側の経験が大抵豊富なのであまりやりたくはない。しかし、ここで方針は曲げられないので、勿論いつも通り最善で勝負しに行く。

ここで△5三銀なら別の厄介な変化である。個人的に最有力ではないかと考えているが、あまりやってくる人を見たことは無い。むしろやってきたらかなり警戒する。

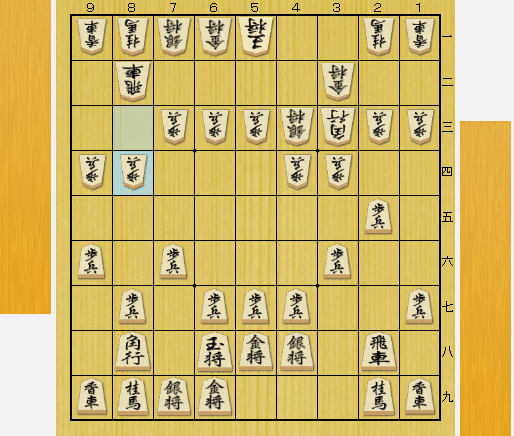

本譜は△7四歩▲3五歩△4五歩の突き違いになった。これはこれで、有力な変化である。

ここは迷う局面である。▲2四歩△同歩▲3三角成△同桂▲5四銀も十分考えられるが、激しい変化が予想される。△7四歩が入っているので、普段よりも得が少ないと思い、▲5六銀の穏やかな変化を選んだ。

「負けない将棋」の方針からは、じっくりとした優位拡大が適しているだろう。

より落ち着いた展開を目指すため、▲3三角成で陣形差を作る方針にした。▲3七桂などの一気の攻めは無くなるが、囲い合えば△3五歩が負担になるとの考えだ。

かなり進めたが、じっくり囲い合う展開になった。

あまり好きな将棋ではないのだが、この際は仕方がない。位を取られる戦型では、なかなか厚みに苦戦させられているので、慎重に時間を投じて進めた。

このあたりではお互い15分ほど消費しており、次の一手はどうなるか、というところだ。

▲4七金は成長と言ってはなんだが、相手の手を殺すという狙いを実践できたのは良いところかなと思う。

しかし△4二金寄などと指されると不安だった。▲6五歩などはあるが、得になっているかわからないので、千日手を打開するのは難しいと感じていた。

後手は少考の後、△2五銀と動いてきた。狙いは難しいが、こちらの手が難しいということか。

ここで▲4五歩として決戦を仕掛けた。△2五銀は悪手と判断し、一気に咎めに行くことにした。

▲4六金と上ずったところで△3九角の反撃が来た。

一応読み筋で、▲5八飛~▲6八銀~▲3八飛で角を奪ってしまえば…とのんびり構えていたのだが、△4八歩をうっかりしていた。

かなりヒヤリとしたが、さすがに▲3五金の進出の方が厳しいはずなので気を取り直した。

ここで最後の残り時間を投じ、攻め筋について確認した。

全体を通して、かなり時間管理に気を遣えたと感じている。ここでもわずかに時間が残っていたことで、自信を持って進められた。

▲1七桂も考えたが、飛車の働きがイマイチに思った。

代えて▲5六歩が本筋のように見えたので、ゆったりした手つきで歩を突き出した。

△4五金から一気に攻めかかってきた。

かなり後手陣は不安定であるが、玉が一つ上に上がってくるだけで大きなプレッシャーになる。無理筋には思えたが、すでに秒読みになっていたので、かなり焦る展開だ。

ここで思い切って▲1七桂を決行。

以下△3四銀▲3八飛△5七角成▲7一角と、細かい利かしを入れながら攻めをつなげていく。

角を切って両取りが入る。攻めが切れる心配はなくなったので、あとは自玉の心配だが、△8六歩は少し気になっているところだった。

▲5三金△8七歩成▲同玉△8六歩▲同銀△6九角など、色々な攻め筋があるので怖かった。ただ、早くに角を切れば▲3四金が良さそうだし、▲5三金のあとも▲3三歩の一発に賭けて、ギリギリ勝っているだろうと判断していた。

本譜は△4九角▲6八飛を入れて△4三金打と、攻めをいなす方針だった。

飛車を奪って、下段の駒を拾っていく。

先手の飛車は、もはや守り駒としての機能しか有していないが、もしも△3三玉などで入玉を目指してきた際に大きな障壁となりそうだ。実際▲1一竜~▲2九香など、入玉を防ぐ手段は手厚い。

先手玉は一瞬かなりの強度があるので、ここでは難しいながら優勢だろうと踏んでいた。

後手は△5六歩と、攻め合いの方針を固めた。

▲4四歩を叩くか迷ったが、単に▲2五桂打にした。(というのは建前で、▲4四歩と打ち忘れてびっくりした)

ここで▲4四歩と打ったが、証文の出し遅れである。△4二金引▲3三歩△同金右▲同桂成△同玉で、かなり攻めが細くなってしまった。

一応こちらには確実なと金攻めが迫っている分、上部開拓をされると勝ち目がなくなってしまう。かなり焦る局面になった。

しかし、ここで決め手を用意していた。時間の切迫する中で、咄嗟に思い付いた一手である。

▲5一竜。盤上この一手だった。

▲5三竜が単純ながら非常に受けにくく、また▲5六銀と歩を払う手も見えている。一気に勝負が決した印象だ。

△2五歩▲5六銀△1六角成と上部開拓を目指すが、▲4五銀△同銀▲5七竜と落ち着いて攻め駒を払っていく。

△5六歩▲4八竜△4七歩▲同竜△4六歩と懸命の頑張りを見せるが、いかんせん先手陣が堅すぎた。

この▲5一角が決め手となった。△4二桂に▲4三金とばらしていくだけで良い。銀が動くと▲3五竜が生じてしまうので、どうしようもなくなっている。

一間竜の図で投了となった。これもまた、結果図だけを見れば完勝である。しかし水面下の駆け引きは非常に激しいものだったし、途中もかなり危険な変化はあった。競り合いを制した、というのが正しい表現だと思う。

本大会においてハッキリ強敵という相手にも、変わらず善戦できたことは非常に嬉しかった。優位に立ってからは「負けない将棋」を貫き、最後は堅陣を眺めつつトドメ刺すという理想的な将棋だった。

次はいよいよ、ライバルであるさらなる強豪校との対決だ。個人的にものすごく相性が悪い相手だが、ここまでの将棋の調子から、今日こそは善戦できるのではないかという期待も高まっていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?