王座戦振り返り⑨

第9局 早稲田大学 K氏

今年も、早稲田大学と最終決戦の火ぶたが切って落とされた。

不思議な因果で、同じ相手と3連続で全国の最終局を戦うことになった。

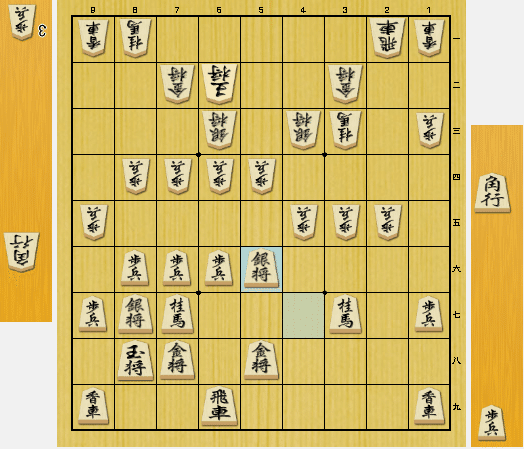

局面は△9四歩で、態度を尋ねる動き。

▲9六歩だと雁木vs右四間が予想されるところで、もちろんそちらも悪くないと思ったが、主導権がある代わりに攻めを組み立てるのが大変である。

そうなると時間も優位に運べないと考え、▲6八玉と外すことを選択した。

1~2年前に好んでいた指し方で、端歩を取らせて反撃する作戦。

最近は指していなかったが、最近の私の棋譜が研究されていることを知っていたので、意表を突く意味でも選択した。

夏の団体戦以降、このまま同じ将棋はしたくないと思い、抜本的に将棋のスタイルを変更した。傍目には全く変わらず映っていたようだが、静かに、そして確実に私の将棋は変容していた。

相手は四間を選択。

△9四歩からなかなか突き越さないのは、互いの様子をうかがっているからであり、早くも緊張が走っている。

こちらも▲9六歩と突き返すと、▲4六歩と態度を決めた甲斐がないので、主張を一貫する方針で保留した。

王座戦に向けて、これまでの勉強で最も変わった部分というのが、「将棋について考える」という時間である。将棋の勉強をする時間はそのままに、私が取り組んだのは、将棋という競技、あるいはゲームについて、枠の外から考えてみることだった。

△9五歩と位を取ったのを見て、▲8六歩と反応する。

この戦法は、端棒銀の逆襲を見せて△8二玉まで囲わせないのと、いつでも▲9六歩△同歩▲同香で一歩持つ権利があるという点に主張がある。

相手も当然気付いていることだろう、△7二玉とはせず、△7二銀から別の構想へシフトチェンジしてきた。

将棋を枠の外から捉えるというのはつまり、単なる一つの概念として……例えばFPSやMOBAなどの色々なジャンルの”ゲーム”と同一視して考えたり、あるいは一つの人生としての”競技”という角度で眺めてみたり。

まったく新しい視点から将棋を考えることで、勝つとはどういうことか、人は勝つときに何をするのか、何を思うのか。どんな方法を使うのか。そういった哲学的な問いを何度も繰り返した。直接的に将棋の実力につながったかは一切わからないが、少なくとも私が将棋を続ける動機を見つけるには十分な思考実験だった。

しばらく進んで。

風車のような後手陣は、掴みどころがない。ひとまず安心させないように▲6六角として、△7三桂には▲9六歩を用意して牽制。

相手は呼応して△5二玉と戻る。細かい駆け引きに、方針を決めかねる。

この半年間で最も大切にしてきたことは、将棋を楽しく続けること、それに尽きる。もう少し努力できたはずだと、そう思ったことは何度もあった。しかし、何度そう思ってもできないのだから、本当はこれ以上無理なのではないかと一旦諦めてしまった。それが幸いしたのか、正攻法というものを意識しない考え方に変わっていき、いつしか再び将棋を楽しんでいた。

また10数手進んだが、相変わらず動きの少ない将棋である。

相手のバランス型に対して、こちらは駒がまとまってきたので、ここで左辺の将棋に切り替えようと考えた。

▲5五歩と突く。局面が動き出す。

将棋の枠にとらわれない思考実験から、やがて将棋のルールに則りながら創造した新しい考え方が生まれた。「原則」という考え方である。将棋には初期配置に基づいたいくつかの原理が働いていること、駒の可動域と進展性の限界について、独自の理論を構成した。

今までは伝統的な価値観でのみ評価できた盤面が、自分の言葉で理解できるという喜びがあった。ただ、何度かそれを体系化してまとめようと試みたが、まだ説明できるほどに成熟していなかった。それを一つずつ証明していく作業が楽しくて、まさに自分で将棋を創っているという感覚に陶酔していった。

6筋で攻勢を築いた先手に対して、後手は2筋から確実な攻めを繰り出す。

単に▲5六銀なども十分あったように思うが、▲3五歩△同歩▲4五歩△同歩▲5四歩△同歩▲5六銀と珍しい仕掛けを決行した。

現時点で駒の働きは完全に先手が優位であるが、攻め切れるかは別。

後手も△5五歩▲同銀△5四歩と争点をずらしつつ受けてくる。色々考えていたが、思ったよりも攻めが細かったため予定変更を強いられた。

ここから▲4四歩△5二銀左▲6四銀△同銀▲3四歩と、少し緩い球に切り替えて粘ることにした。

攻めの速度を落とすことも、また一つの粘りである。

そこで△3六角▲6八飛△6三歩と受けたが、それがどうだったか。

将棋の考え方が変わって、それは戦型選択にも影響を与えた。

これまでは例えば、角換わりなら角換わりの知識だし、相掛かりなら相掛かりの知識だった。知識は戦型ごとに蓄えていくもので、経験を積むにはその戦型を指すしかないという発想だった。(相掛かりと横歩取りで同じ知識が使えるとしたら、それは単に形が似ているからである)

それがすっかりうって変わって、全ての将棋は全ての将棋に応用できるという発想になった。つまり、全く未経験の戦法でも「将棋を指してきた」経験さえあれば、それだけ完成された将棋が指せるという考え方である。無論、終盤力で打ち負かすのではなくて、序盤からしたたかに。

攻めに窮したように見えたが、▲6五桂が見えて少し希望が持てた。

▲5三歩のクサビが入れば攻めが切れにくく、相手の飛車が遊んでいるのが仇になる。

そこで△6五同銀▲同歩△5六桂とあっさり指してきたが、それでも▲5三歩が刺さる。

△同玉とは取りにくかったか、△4一銀と引いた。

しかしこの拠点は大きい。

▲3三歩成△同金▲6六飛△5五銀▲6七金右として、今度は受けきる方針へ転換した。攻めが切れる心配はないので、次は相手の攻めが遅くなるまで受け続ける姿勢である。

全ての将棋が糧になるという発想は、つまり自由な将棋の推進となる。好きなように指して良いのだ。今までは、研究を進めたい将棋が全然出現しないことを嘆いたりしていたが、全ての将棋にしっかり全力を注げるようになったし、何より楽しい。

もちろん、勉強の中では今まで通り、ソフトを使って精密な研究をたくさん行った。ただ今までと違ったのは、それらが自分で将棋を創るための、重要な1つのピースを探しているという実感だ。ただ優位に立つための、相手に知識で勝るための詰め込みの勉強ではない。

△6六銀▲同金△5九飛▲5六金△同飛成▲4八桂。

色々な指し方はあったと思うが、相手としても直接的に攻めかかるには駒が足りない。あくまで遠巻きにゆっくり迫る狙いだろう。

▲6七銀と駒を投資するのもあったが、ちょうど両取りの筋があったので実現させてみた。筋悪だが、大駒を取れば局面がわかりやすくなると考えた。

ここで△7七金と捨て駒をしてきた。桂を抜いてさらに粘る狙いだ。

しかし、これが敗着になってしまった。

▲同金△5八竜▲7八銀打△4八竜▲6六桂

この▲6六桂が絶好打となり、敵玉が急に狭くなる。

どうやっても駒の位置が悪く、▲1五角などの筋まであるので、まとまりがつかなくなってしまった。

この手を指して優勢を意識、少し口許をほころばせたが、もう一度結びなおす。

△4四金▲7四桂△7三玉▲7五銀△4九竜▲5一角△8三玉▲8四銀△9二玉▲6二角成まで。

以上で投了となった。

これにて、個人の9戦全勝が確定。大学将棋における一番の目標をかなえることができた。

実感としては、大喜びというよりも、これまでの努力は間違っていなかったのだなという安心感が大きかった。仲間に声をかけられてから、少しずつ喜びの実感が湧き、それを嚙み締めていた。

チームはあと1勝のところで優勝を逃すという、大変惜しい結果となった。

普段は少しお気楽な一面を見せる選手一同が、真剣な顔をして盤面をにらみつけているところを見ると、ついついホロリとしてしまう。(親か?)

いつもはライバル同士だが、団体戦となると一つにまとまるものだ。私も最後に、このメンバーの一員として戦えたことを誇りに思っている。

来年以降の活躍も期待している。

私はこれにて大学将棋引退である。

フィナーレとなる大一番で、良い将棋を指せたことが何よりの幸せだ。自由な将棋へとスタイルを変えたことで、さらなる楽しさに気づき、また将棋の神髄を垣間見る面白さを体験できたことは、それだけで大学将棋というものに触れた価値があると思っている。

締めくくりに、これからを担う後輩の皆さんにアドバイスを残したい。

とにかく色々な将棋を指して、経験してほしい。そして現状に甘んじず、変化すべき時には何度も生まれ変わってほしい。

それでいて自分のこだわりだけは忘れないこと、そして楽しむことである。

最後に、自分がなぜ将棋を指すのか、その意義を常に考えてほしい。

大会に携わっていただいた皆様へ感謝の意を示すとともに、結びといたします。ありがとうございました。

tiny_squirrel

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?