王座戦振り返り⑨

2021/12/24 9R 早稲田(K氏)

いよいよ全勝の大決戦。

相手は同じくらいの実力者で、もちろん強豪であると聞いた。運命の振り駒の結果は後手番。さて、何が来るか。

第9局は、まさかの横歩取りとなった。

横歩取りと言えば、アマ棋戦で現れない戦法のダントツ1位である。もはや伝説級と言っても良い。

一手一手進むごとに胸が高鳴った。こんな終わり方ってあるのかと。まさか、人生懸けて研究してきた横歩取りが、最後の最後で、初めて1局だけ指せるなんて。

感動のあまり、緊張する心はどこかへ飛んで行った。感想戦では相手に何を伝えようかな、と考えてしまうほど興奮気味だった。

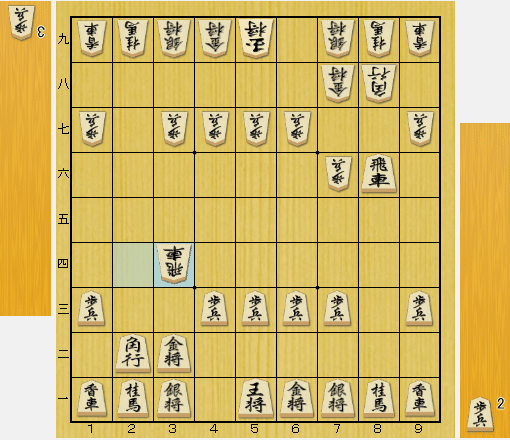

もちろん次の一手は△4二玉。これが自分の将棋である。

局後に知ったことだが、私は相手の方に24で一方的によく知られていたらしい。

そしてどうやら、何度も対局をしていたようなのだ。ならば必然的に何度も横歩取りになっているはずだが、それでも構わず相手は飛び込んできたということになる。

相手も十分な研究と自信があったに違いない。しかし、経験の量には圧倒的な自信があった。もしこちらも事前に知っていたとして、当然こう進んだに違いない。

数手進んで、複雑な手順もスラスラ進めていく。

この△1四歩は、理解するのに長い時間がかかった一手だ。横歩取りをずっとやっていないと、直感的に察することは難しいだろう。十数手後への布石としてこの一手がある。

これまで全国大会で一度も出現しなかった横歩取りを、一手一手噛みしめる。「奨励会員しかやってこないのに、そんな効率の悪い戦法いつまでやってるんだ」なんて、遠回しに言い続けられたものだ。

誰も知らない道を一人で拓いていくのは、楽しくもあったが、理解されないことが辛くもあった。

横歩取りは、双方の合意がないと絶対に成り立たない。

指してくれる人は、必ず「横歩取りやりませんか」という心の声が聞こえるほど自信を持った手つきで進めてくる。

初めの数手でそれを感じ取ったとき、どれだけ胸が高鳴ることか。これは横歩党にしかわからない、脳裏に熱く焼き付いた”味”だと思う。

時間の消費はお互い少なく、△4二玉型が初見でないことは明白だった。どこで時間を使ってくれるだろうと、むしろ楽しみに待ち構えていた。

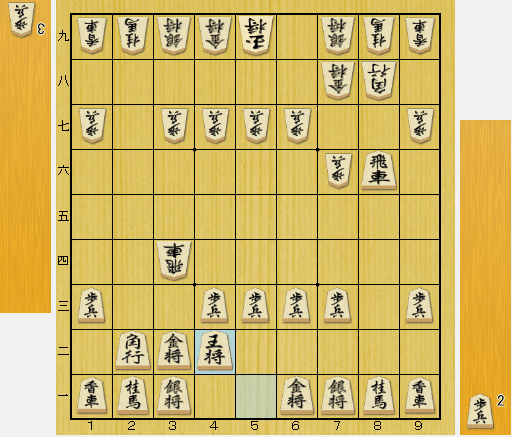

このあたりで、先手の消費時間が増え始めた。

△9五歩型や、△3三角型など、そのほか色々な変化を経験したが、△1四歩~△5二玉にたどり着いたのはつい最近のことである。

この一見まったく意味のない2手がとても深い。

▲4六歩は捻った印象である。本来は早くに▲3七桂と跳ねたいが、△8八角成~△3三桂などで、桂頭を逆襲する筋などが考えられる。とはいえ、ゆっくりしていると△3三角から形が整っていくので、思いのほか忙しい。

ここで△8六歩と仕掛けた。かなり自信があった。

合わせの歩から、横歩をかすめた図。

この横歩取りが、尋常ではなく受けにくい。▲4六歩を疑問とみて動いたのが功を奏した。特に△4六飛が厳しい狙いとなっており、ここで一気に先手は時間を消費する。

本譜は▲6八玉と苦心の受け。こちらは△8六歩とさらに畳みかける。

このあたりは次々に横歩特有の手筋が出ている。

△8六歩には善し悪しがあるが、やっぱり打つときは気持ちが良いので打ちたくなってしまう。

代えて△3三桂もかなり有力な一手である。これは△1四歩を最大限に活かした手で、▲3五飛に△1三角といつでも追えるのが狙いだ。

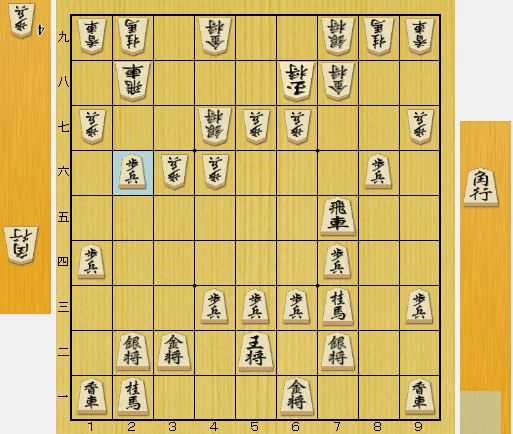

消費時間は15分ほど開いていた。攻めている展開なので、時間消費のペースもかなり有利と感じていた。

▲2二角成△同銀▲4七銀とさらに捻って受けてくる。

なかなか手強い受けを前にして、溜めていた時間を切り崩すように、ようやく腰を落として熟考する。

一方的に攻めているとはいえ、歩の数は心もとない。△8六歩と垂らした以上、かなり早い攻めが要求される局面である。

ただ、絶対に攻めがつながるはずだと第六感が囁いていたので、恐れる気持ちは無かった。

△7五飛と強くぶつけ、▲2八飛と引かせて△2六歩と垂らす。

これで歩切れになるが、この場合の2七の地点の受けにくさは異様である。”見た目以上に厳しい”とはこのことで、△2五飛と回られた後の対応が非常に難しいことをよく知っていた。そのため、攻めが切れる心配は無いと踏んでいた。

▲3七桂と、部分的にはよくある受けである。

しかしこの場合は、形が悪かった。△7八飛成▲同銀△2七金が炸裂する。

この切れそうで切れない攻め、何度ソフトに嵌められただろう。

空中戦は攻めをつなげるのは大変だが、繋がってしまえば自玉は安全で大駒切り放題なのだ。

この場合は△7六桂が嫌な筋として残っており、さらに秒読みとあってかなり先手は焦る展開になった。

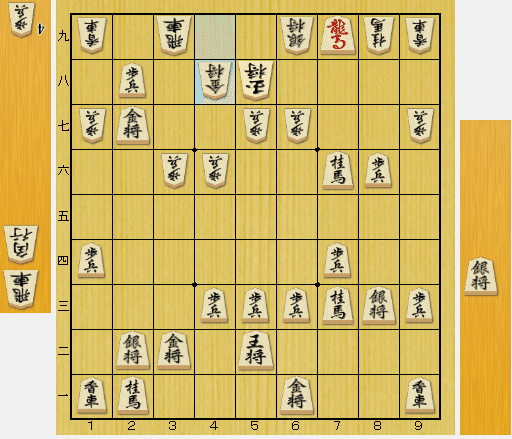

▲8三歩△同銀と時間を稼ぎ▲2九飛と一路引く。

ここで渡してしまった一歩が、また後に影響してくる。

▲3八銀は形良い受けだが、奇跡的な駒の配置の良さで攻めがつながっていく。

△7六桂と形を決め、▲5八玉△2七歩成▲同銀△6八角▲5八玉△7九角成▲6九銀と進む。

ここで渡してしまった一歩が△2八歩と痛烈に刺さる。

▲3九飛△2七金で、次に△6五桂もあるので、どんどん攻めがつながっていく。

様々な決め方があったと思うが、△2九歩成▲同飛△2八銀▲5九飛△3七銀成▲4九金△8七歩成は我ながらきれいにまとめられたと感じている。

序盤に余裕を持っていたおかげで、まだ持ち時間が残っており、最終盤までしっかりと落ち着いて指すことができた。

まさかここまで良いまとまりを見せるのは想定外だが、3日目に失いかけた安定さを最後に取り戻せた感じがあった。

▲8二飛の最後の追撃には△7二金▲8一飛成△7八と、と見切ってついに勝ちになる。

最後まで落ち着きを持って、敬意を表しながら指すことを心がけた。残心の面持ちで、頭を下げるまで勝負に向き合った。

一連の流れから投了図まで、仲間からは「横歩なら得意だから圧勝だと思ってました」と言われることがあった。得意戦法なら安心という考えはもちろん正しいのだが、最も大切なのは「横歩取り」という戦型において勝利を収められたということだ。こう並べ立てるとまるで信仰者に見えてしまうが、この戦法の特異性とその価値において、何年も秘めてきた想いを勝利につなげられたことは本当に嬉しい限りだ。

検討すれば、もちろん間違っているところもたくさんあるだろう。しかし、自分の今まで取り組んできたすべてを出し切った、最高の一局となった。

途中からは一方的な展開だったので、私の将棋を観戦している人はほとんどいなかった。しかし、自分の中では、最大級に将棋が爆発していた。淡々とした一手一手の中に、言葉には表せぬ重みがあった。

私の将棋は早くに終わり、最後は大将戦ともいうべきエース対決で、我が校が大金星。

最後にチームの勝利を決めた主将の勇姿に、誰もが酔いしれ、心の中で声にならぬ歓声を上げた。絵に描いたような青春物語がここに誕生した。

この将棋は、傍から見れば全国優勝というパズルを構成するだけの、端っこの1ピースだったかもしれない。

そんなありふれた一局の中にも、こんな物語があったということ。それが誰かに届くことがあったなら、この上ない喜びである。

以上で王座戦振り返りを終わります。

最後まで読んでくれた方がいらっしゃいましたら、心から嬉しく思います。全9局、お付き合いいただきありがとうございました。

次からは普通の対局日記に戻ります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?