出改札補充券【特別補充券・一般用(駅用)】の様式を分類してみる

はじめに

今回この記事を書こうと思ったのは、特別補充券について、コレクションをSNSにアップをされたりしているのをよく見かけはするが、あまり研究したり、分類をしたり、その様式について考察をされているようことが少ないように感じている。

そこで、今回は、特別補充券の分類について「現行で手に入れられそうな様式」をまとめてみる。

分類については、旧国鉄~JRの様式を基準とした。その理由は、旧国鉄(鉄道院~鉄道省~日本国有鉄道)は日本の鉄道の始祖であり、規模も大きな国策企業であったため、日本の鉄道の規範となる組織であったし、連絡運輸の都合から、国鉄のきっぷの様式、特別補充券のデザインは日本の民営企業に影響を与えたからだ。

そのため、国鉄の様式の分類から、現在に残る民鉄・JRの特別補充券(一般用・駅用)の様式を区分してみようと思う。

特別補充券とは

特別補充券は、現状では出札窓口において、マルス端末やPOS端末であったり、常備券で対応出来ない乗車券で発売するイメージが強い。

事実、その取扱は間違っていないが、歴史から見るに「乗車変更」の要求により発生したものが、様々な要求に答えられるよう、現行の様式に落ち着いてきたようだ。(※参考文献:近藤喜代太郎,池田和正(2004) 国鉄乗車券類大辞典 JTB)

最初の「特別補充券」のスタートは「上級乗換切符」のような上級乗換(等級制の乗車券のランクアップ)や、無札対応の乗車券から始まったようだが、特別補充券の原型ができたのは、概算切符(現在の特別補充券・一般用・車内用)と追徴切符(現在の駅用)が現状の特別補充券(一般用)の祖先であろう。(いずれも大正9年12月1日制定※)

今回紹介する特別補充券・一般用(駅用)で、現在では「出補」「出札補充券」「出改札補充券」「改札補充券」などとも呼ばれているが、そのルーツは「追徴切符」である。

旧国鉄様式

様式1 追徴切符から特殊補充券まで

追徴切符の色を濃く現代まで残しているのは、高松琴平電鉄(琴電)の特殊補充券である。

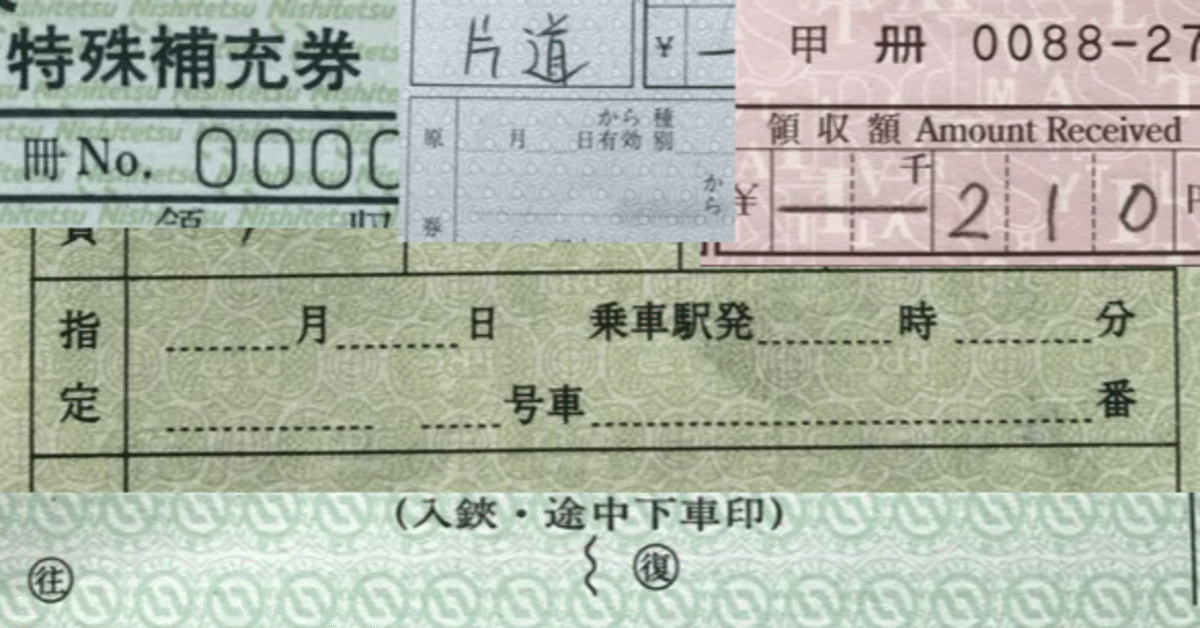

図1(初期型)高松琴平電鉄 琴平駅発行(平成17年12月31日)

特に申告・発見、増運賃の欄が非常に当時の趣きを残しており、それらの文言は当時の駅用の特別補充券の発行タイトルにもある「追徴」のように、ペナルティとして発行するケースを想定しており、現在の趣味で気軽に集めるような(現在でもそういうものではないが)補充券とは異なり、厳しく、そして冷たい文言が並んでいる。

しかし、特殊補充券となっていたり(特殊補充券の名称が出現するのは戦争末期の昭和20年4月1日※)、収受額欄が縦書き(下記にあるように昭和28年までは当時は縦書きで金弐拾三圓肆拾伍銭などと漢数字の旧字体で記入していた)ではなく横書きとなっていることから、おそらくは戦後の現代的な様式をミックスはしたが、昭和28年1月15日※には消滅した「増運賃・申告・発見」が残ることから、追徴切符の香りが感じられる。

昭和28年1月15日※には現在の原型となるような、「桁区切りのある領収額欄」や、「収受変更区間の発着駅が一行」となるような形となってはいたが、領収額欄に手数料共の表示があり、当時の区変等には手数料がかかっていたことがわかる(これは等級制の末期頃まであったようだ。今回は様式に関して重きを置き、様式は制度と絡んではいるが様式の紹介に重点を置き、制度に対しては深く追求しないのでそのあたりは省略する。)

様式2 特殊補充券から出札専用となる出札補充券の分離期

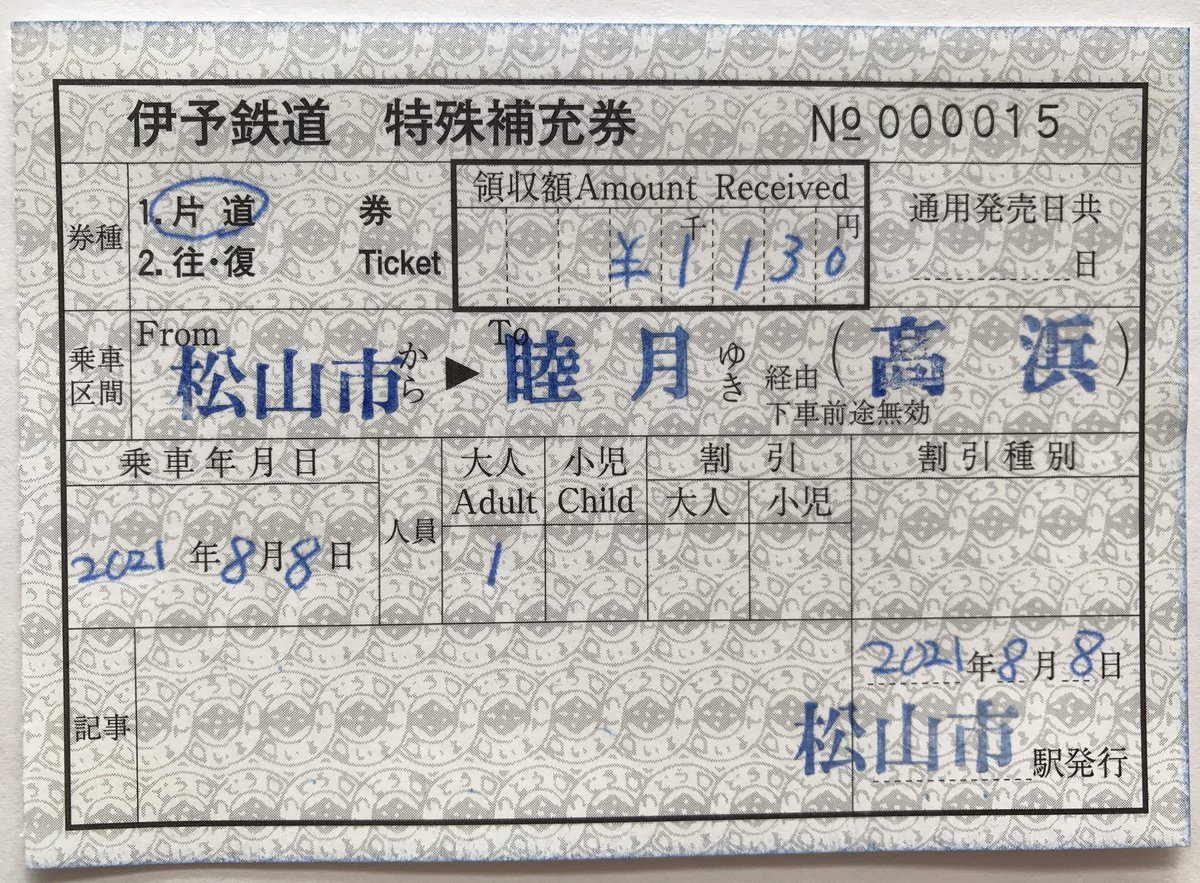

昭和33年10月1日※、追徴切符からの流れの第一種様式とは趣の異なる券が出現した。「出札補充券」の登場である。

この出札補充券は「出改札」補充券ではない、「出札」補充券であり、乗車変更(いわゆる区間変更等の使用開始後の変更)には対応しないため、特殊補充券では初めて指定欄が設けられ、この伊予鉄道の券は特に国鉄様式準拠であった。

特殊補充券では追徴などのペナルティ要素、区変等の乗車変更を用いる様式であったがそれを一切捨て、「乗車券代用発売」を専門としているところが、特殊補充券の中では異端な様式ではあると思う。(ただし、この後特殊補充券・特別補充券の大半がこの「代用発売」となる時代が来るとは当時は誰も思わなかっただろう)

現在では富山地方鉄道(昭和35年7月1日※様式)、万葉線(オリジナル)、伊予鉄道)がこのタイプの補充券を使用しているが、いずれも現代風にアレンジしている。

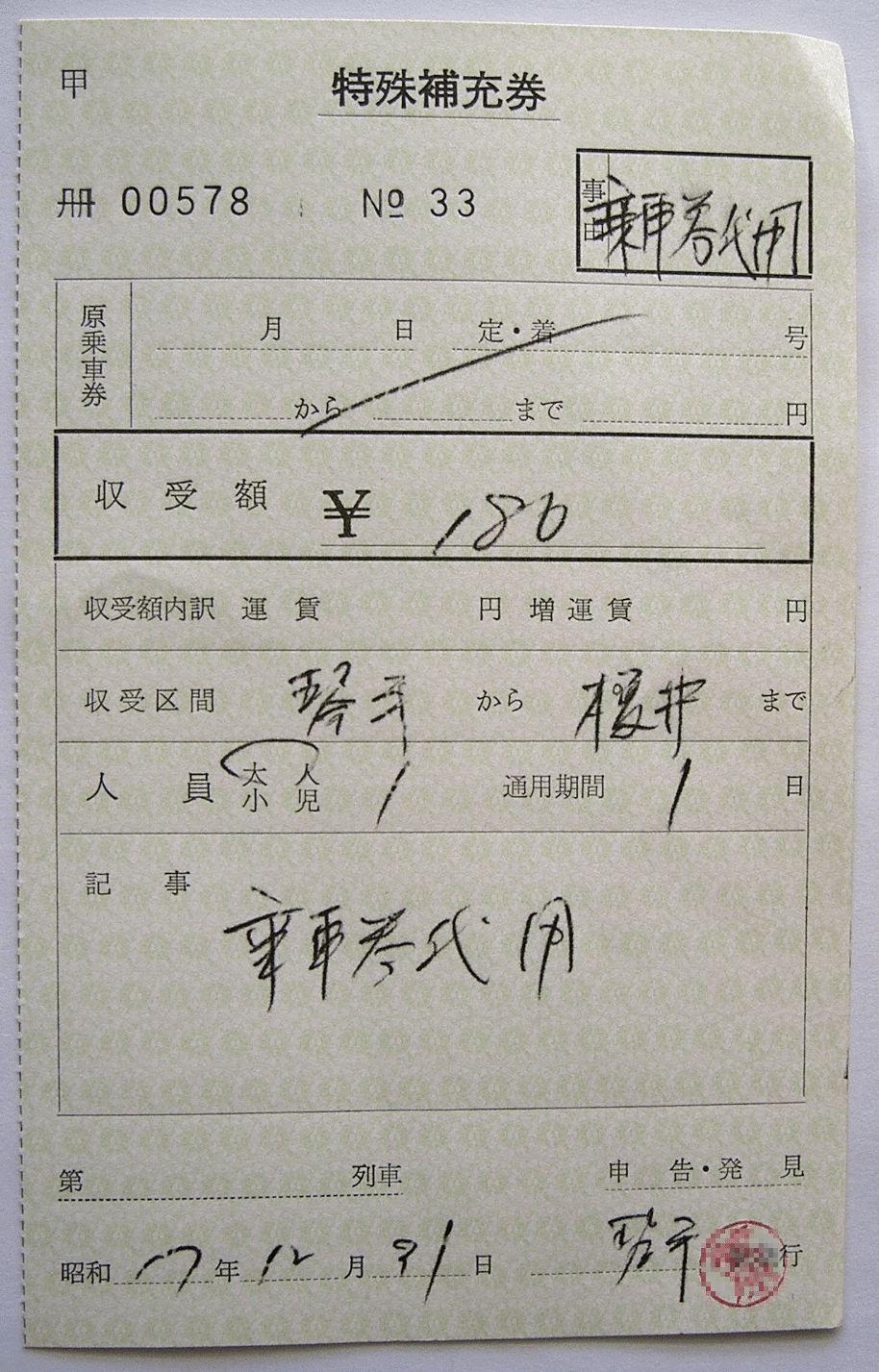

様式3 出札補充券併存中の特殊補充券(一般用)

さて、昭和33年に上記の「出札補充券」が制定されてから、実務上では「出札補充券」と「改札補充券」がと使用したと推測できる。

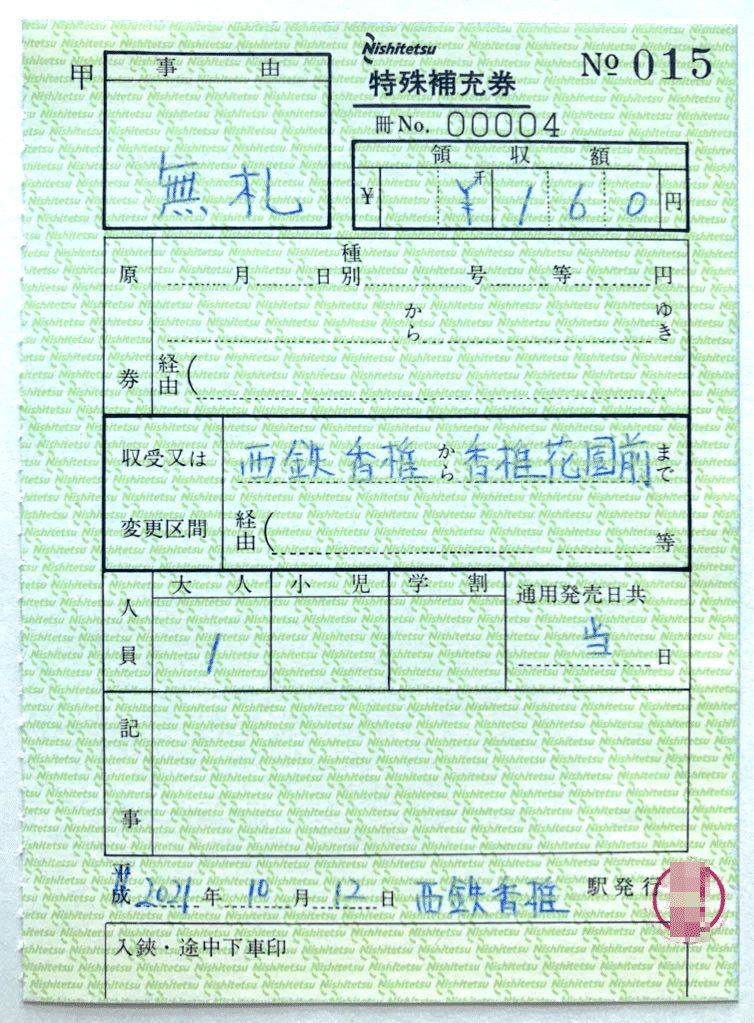

そのうち、専ら改札補充券として使用されたであろう特殊補充券(一般用)については、昭和35年7月1日(△参考文献:池田和正(2019) 国鉄乗車券図録 成山堂書店)に様式が変更されており、この様式を持つ券は現代でも稀に存在していたが、現在でも(印刷しているかどうかは不明だが)発売しているのは西日本鉄道だけではないだろうか。

この様式の特徴は「特殊補充券」のタイトルと、現代に通じる特別補充券の様式になった(様式はそれ以前も現行に似通っているが、領収額欄に手数料共の表示がなくなった)ことにある。この様式は今後一般的になるが、「特殊補充券」の表記が券面に存在したこのタイプの様式は昭和35年7月1日※~昭和41年3月5日※△の比較的短い5年強の期間しかなかった。

様式4 出札補充券と特殊補充券(一般用)の合流・特別補充券の名称変更期

さて、昭和41年3月5日※△には券面から「特殊補充券」の表記がなくなった。そして、様式2の横型タイプの出札補充券が廃止され、特殊補充券(一般用)と統合された。そのため出札補充券に存在した指定欄が特殊補充券(一般用)にも移ってきた。

この頃はまだ「特殊補充券」という名称だったが、等級制がなくなり原券欄と収受変更区間の「_等」の欄が無くなった昭和44年5月10日△の改定で、現代と同じく「特別補充券」と呼ばれるようになったようだ。現代の民鉄の特別補充券はこの券の様式以降から次の様式までを持った会社が多いようだ。

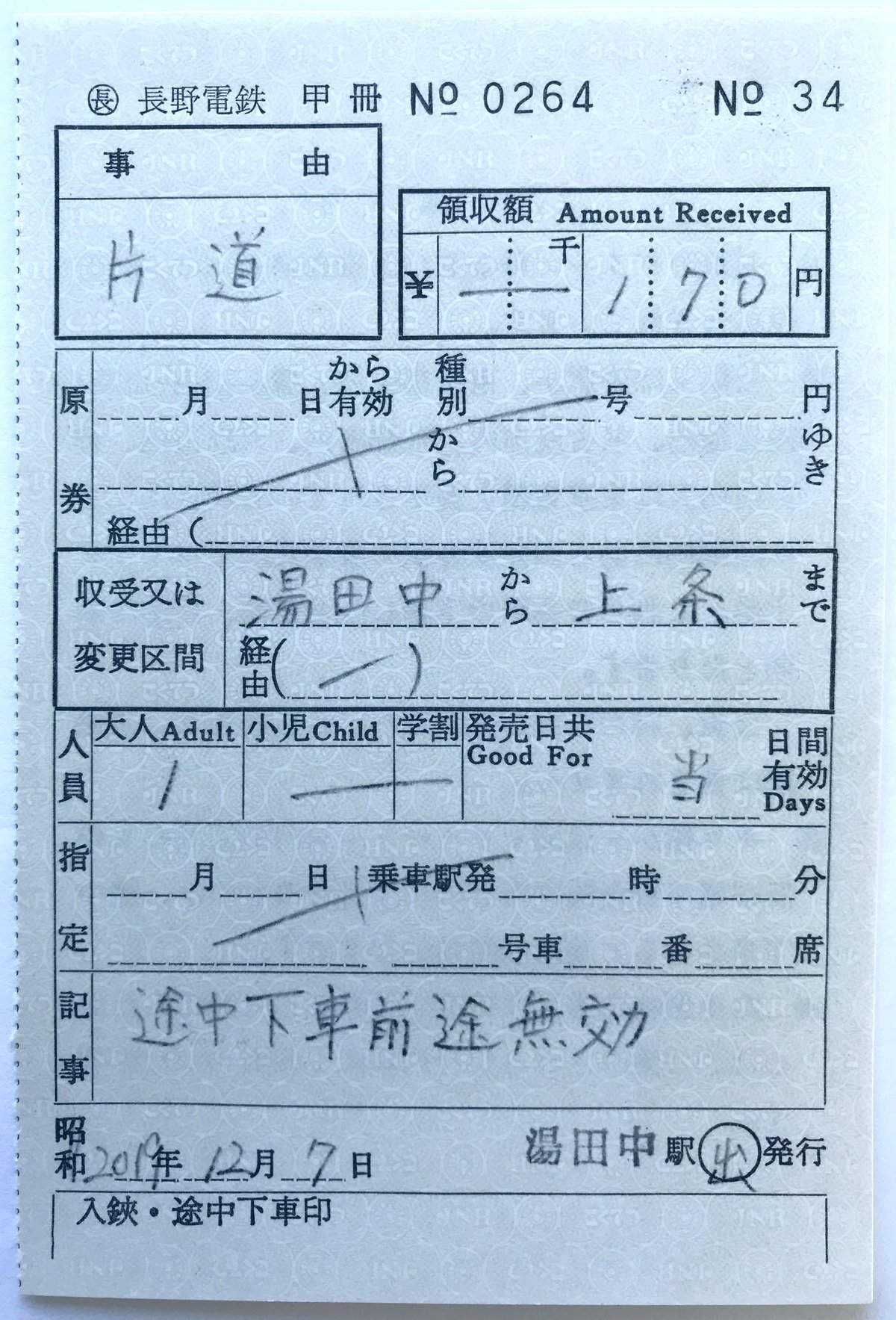

この長野電鉄の券は国鉄印刷所謹製のようで(新潟印刷か?)社名が入る以外は昭和44年5月10日△様式をしっかりと準拠した券である。

様式5 特別補充券のナンバリング形態の変更

昭和49年10月1日(参考サイト:きっぷの部屋 参考ページ)に券番の表記が「冊No.XXX No.XX」という冊番と券番が分かれて表記されていたものから、「冊XXXX-XX」という、現行のJR券の冊版-券番様式に変更されたようだ。(参考リンクでは広島地区のページのみを挙げたが、どうやら国鉄全社での模様)

このタイプについては、様式4(昭和44年5月10日△)と同じぐらいの社局で見られる様式であるが、近年徐々に姿を消すケースが出てきた。

冊XXXX-XXというナンバリングが特殊なものであり、用途的に徐々に衰退している乗車券類ぐらいにしか使われていなかったためか、日本交通印刷では使用をやめ(やめざるを得なかった)、No.XXXXなどのナンバリングに変更となっている(後述:図11-1)

南海電鉄では「入鋏・途中下車印」のうち、「途中下車印」の文言が削除されてしまってはいるが、それ以外は完全に「様式5」に準拠している。

埼玉高速鉄道は、後述する東京地下鉄(図7-3)と関連が強い会社であるが、東京地下鉄と異なり「様式5」から指定欄を除いた様式になっている。

様式6 国鉄末期様式、第一種特別補充券の様式の完成系

昭和51年11月6日※△に特別補充券の様式改定がなされた。

改定箇所は領収額欄が十万円の単位(6桁)まで記入が可能となったこと、入鋏・途中下車印欄に往路と復路の表示が出現した。特別補充券で往復乗車券を発売する場合、従前はゆき券とかえり券が1枚づつ発行する必要があったが、この改定以降一葉で発行できるようになった。

この様式は国鉄末期まで使用された様式ではあるが、実は民鉄には採用例が非常に少なく、国鉄準拠の様式で発売をし続けている会社は箱根登山鉄道と秩父鉄道、京王電鉄の3社しか私は知らない。

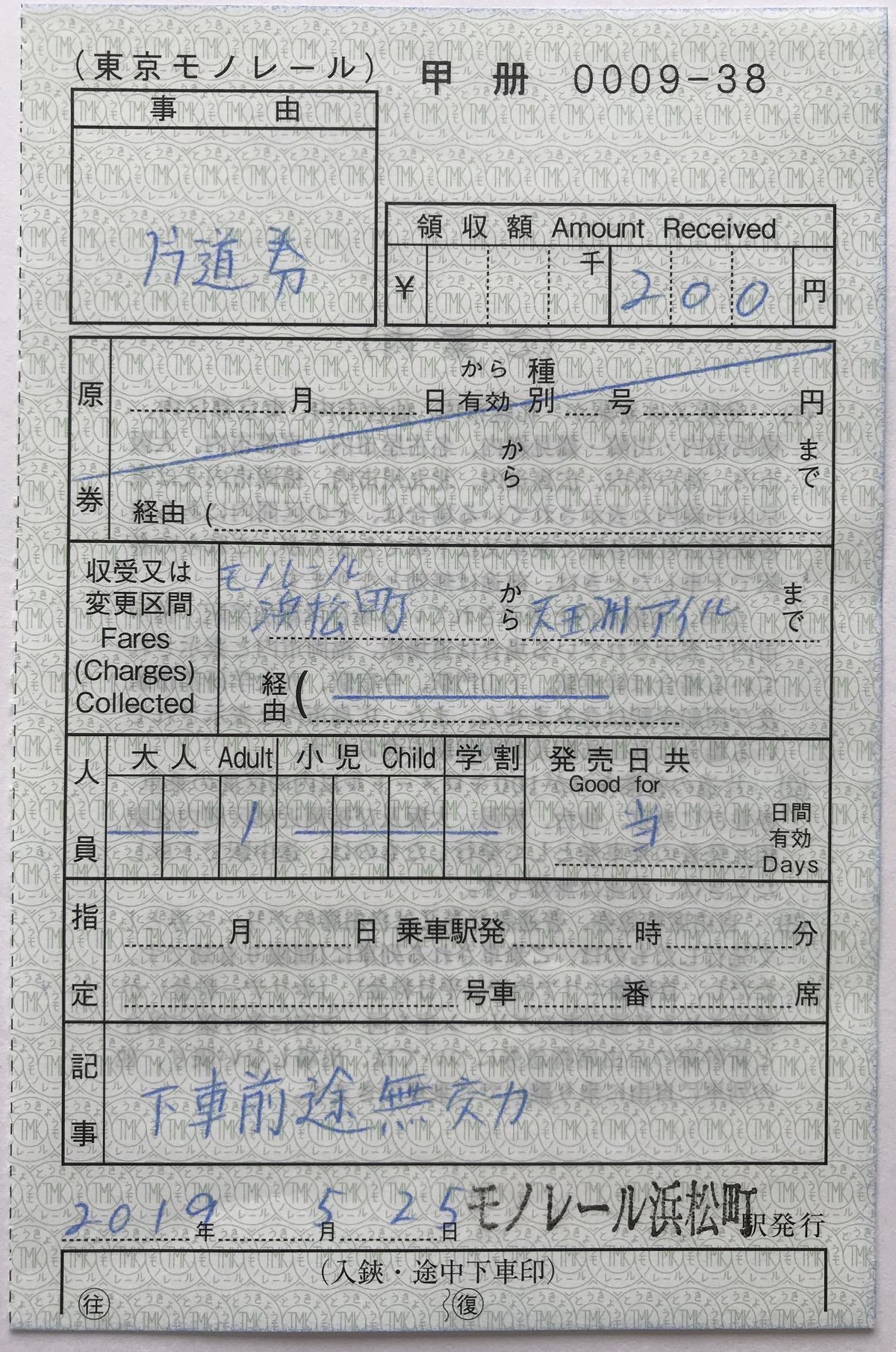

なお、小田急電鉄(出補)の様式は、印刷会社が同一であると考えられる東京モノレール、横浜高速鉄道(みなとみらい線)でも見られるが、この様式は国鉄末期様式ではあるものの、電算化を意識したのか(事実コードも書かれることもある)、人員欄に桁区切りがあり、様式は国鉄様式ではあるが変形をしている。しかし、それを含めても国鉄末期様式を保つ会社はかなり少なく貴重だ。

様式7 民鉄で見られる様式4~6の折衷・一部省略様式券について

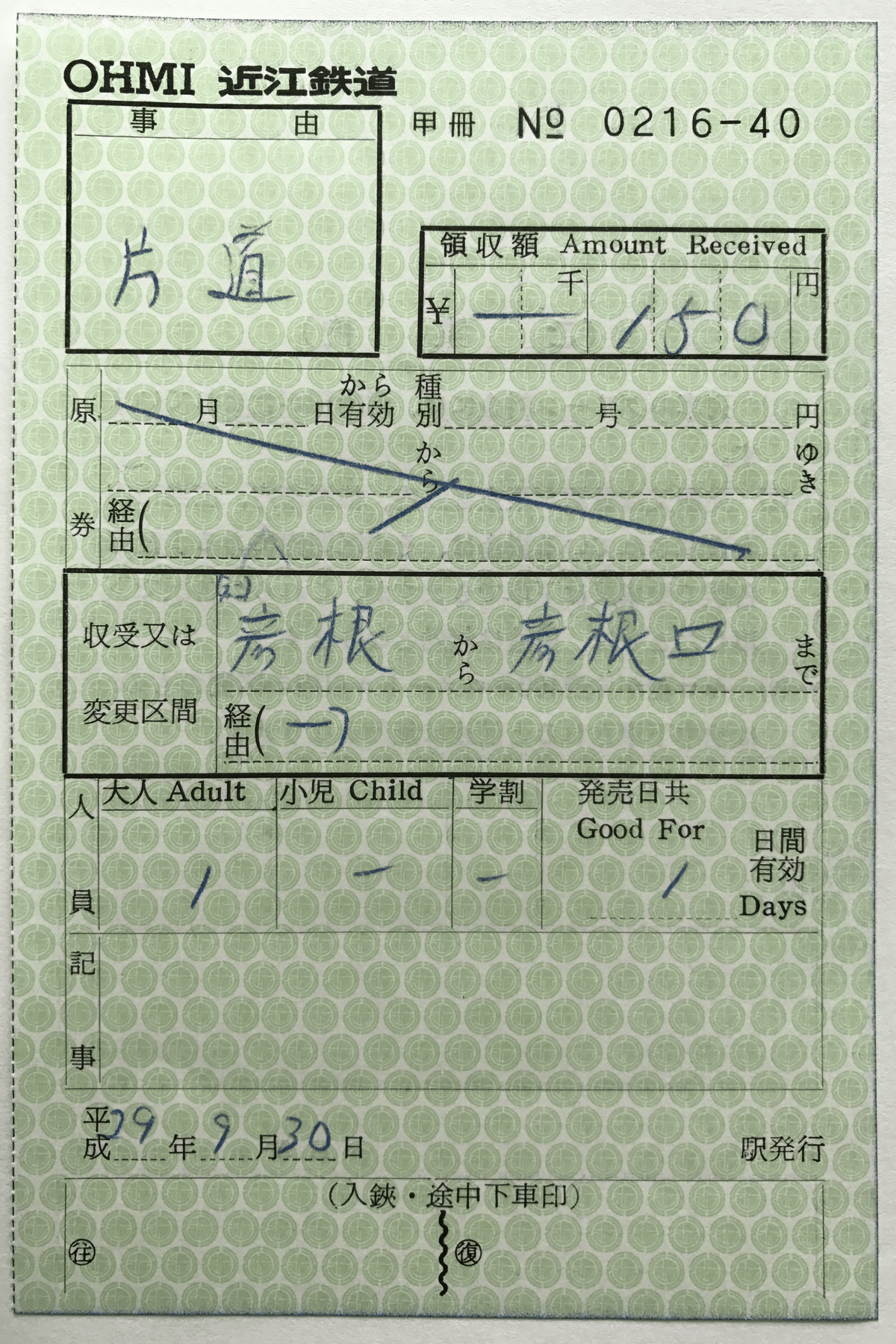

民鉄で一般的に使用される特別補充券は、実は様式4,5,6のそれぞれの折衷だったり、既に図5-3で指定欄を省略したケースを紹介したが、国鉄様式から一部省略したりアレンジしたりしているものが見受けられる。

様式6と様式5の折衷型では、日本交通印刷が第三セクター・地方民鉄向けとして、図5-3と同様に指定欄を省いた様式が見られた。

日本交通印刷の券では、車内発売も対応できるよう発行箇所が列番・駅併記となるようなケースも見られた。

ちなみに様式5と折衷している箇所は、「領収額欄」で、万単位の5桁までとなっているところが、様式6から指定欄を省いただけではないことに注意する必要がある。

様式6と5の折衷タイプで、さらに指定欄が省略されているタイプも見られた。特に入鋏・途中下車印欄が往路復路で別れていないタイプだから、様式5と言えるだろう。しかし領収額欄が、運賃が安価である東京地下鉄であるにも関わらず、6桁となり、これは様式6の改定を反映した様式5ベースの券であろう。

私のコレクションを見返した所、様式6そのものは箱根登山鉄道などでみられたが、様式6から指定欄を削除した形式については見当たらなかったから、もしかしたら過去にも存在しなかったのかもしれない。

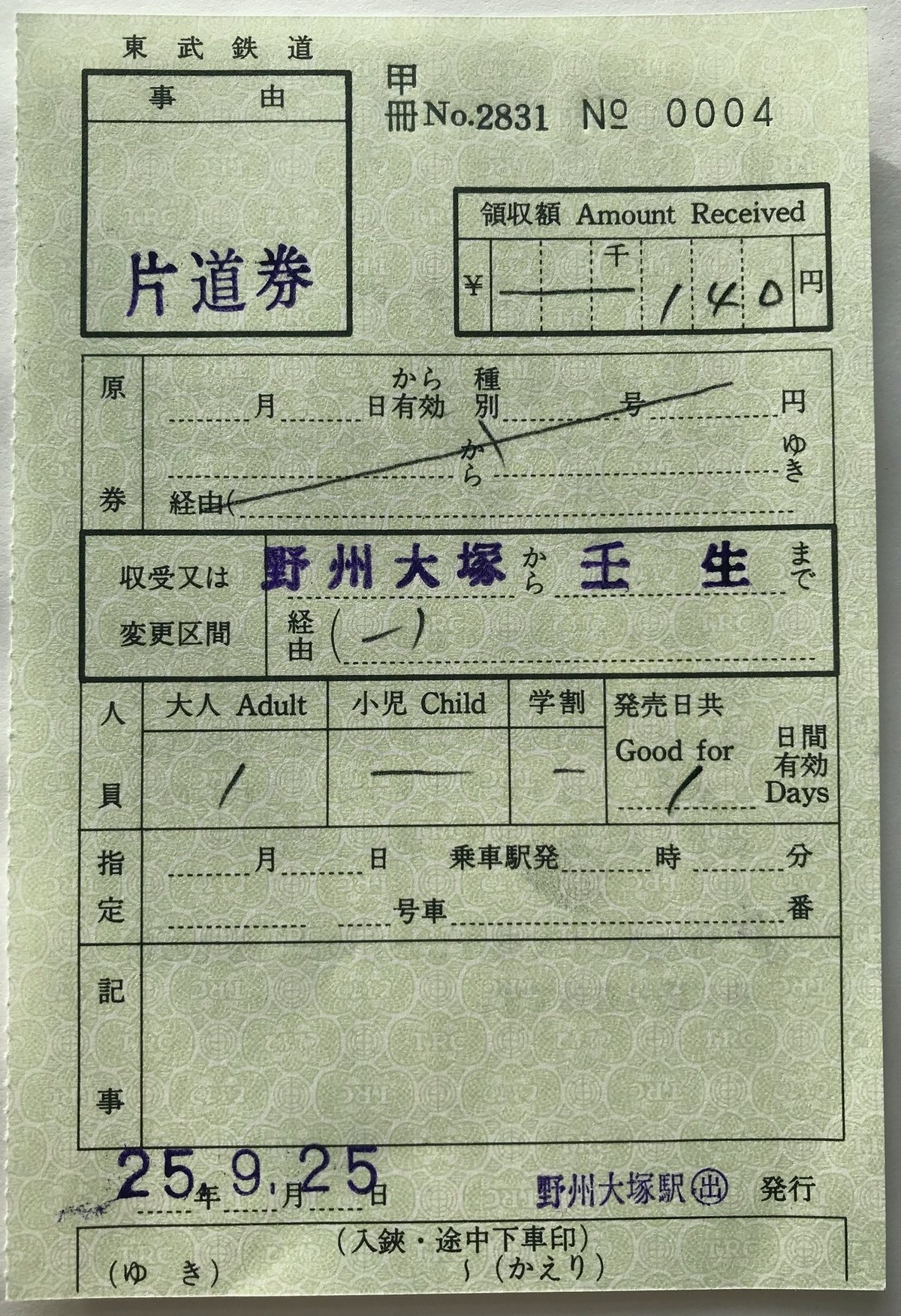

様式4の冊・券番分離タイプと様式6の入鋏・途中下車印欄が往復の別となったものが組み合わさったものも見られる。

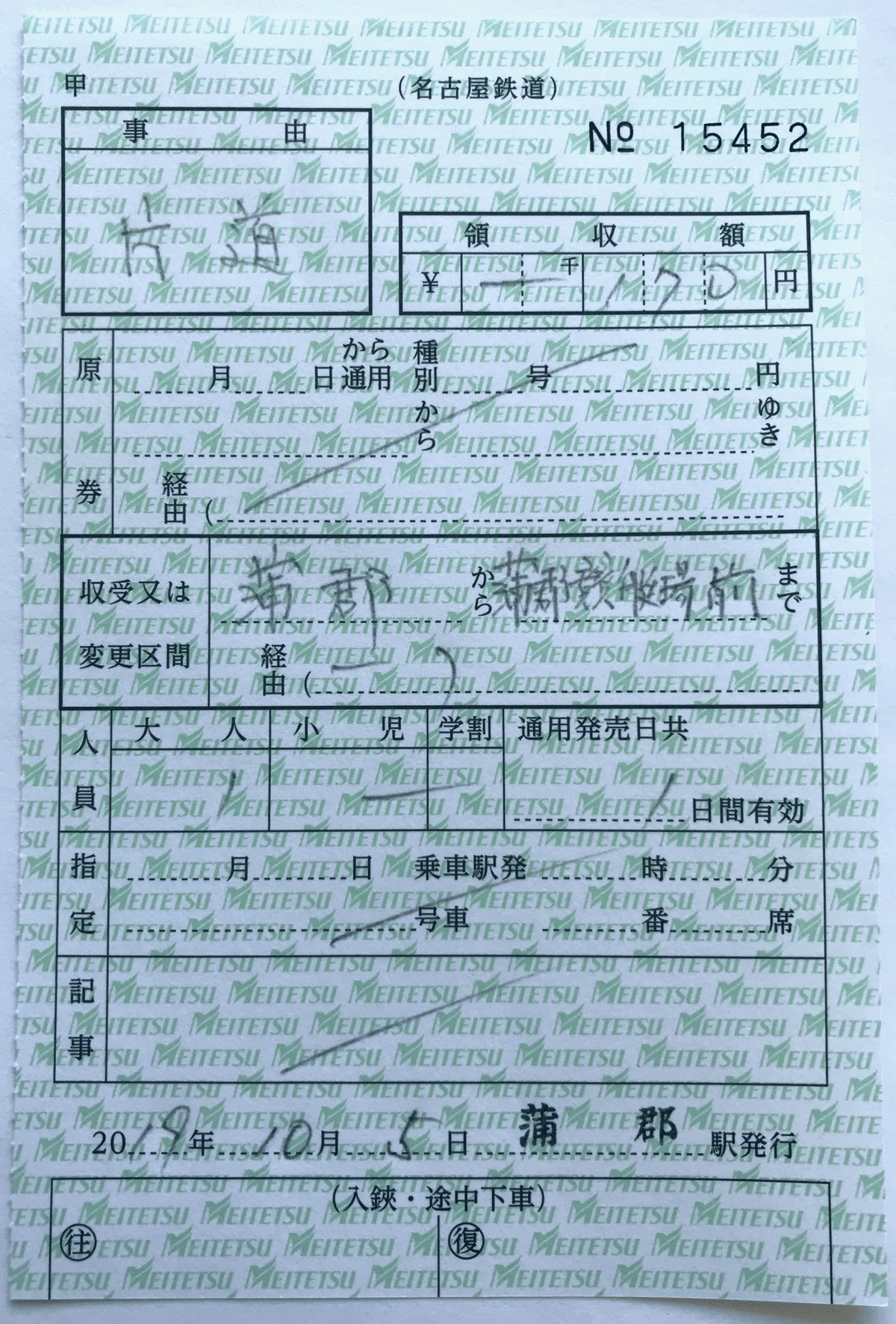

名古屋鉄道では2019年10月1日に一斉に特別補充券を交換したが、それ以前の平成券(CI地紋券)では、冊番・券番分離タイプで、領収額欄は5桁と、様式4の特徴を持つものの、券下部の入鋏・途中下車印欄は様式6を反映したタイプであった。

東武鉄道は昔ながらの様式4の冊番・券番分離タイプであるものの、様式6の領収額欄6桁・入鋏・途中下車印欄の往復分離を併せ持ったタイプである。

このように、様式5を飛ばして様式4と6の折衷型もあり、バリエーションに富んでいる。

また、これは印刷時期の都合であろうが、様式4と6の折衷型で指定欄を省略した様式7-2に近い券も存在した。これは図7-2の券の古いタイプで、冊番・券番分離タイプも存在した。図7-1の近江鉄道の古い券でも見られるが、この長良川鉄道の券は平成年号で印刷すれば、冊XXXX-XXタイプの券番で印刷され、図7-1となる券が出現したであろう。

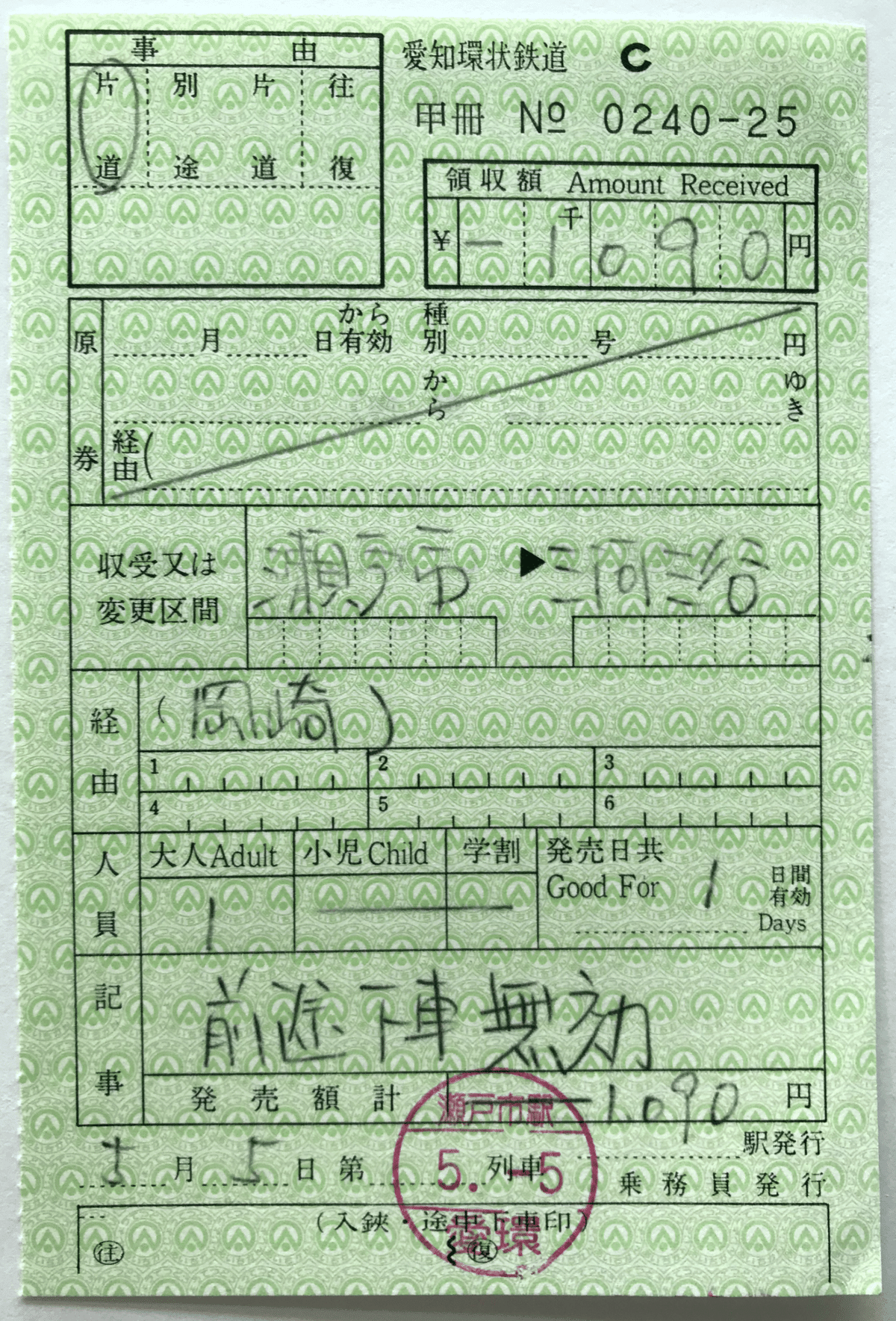

事由欄は日本交通印刷独特の券種羅列式で、車内補充券(第一種様式)と合わさったもので、三陸鉄道や関東鉄道、JR車補様式の愛知環状鉄道の券(後述:図10-3)で見られるものだ。これは国鉄の駅用となる特別補充券では見られない様式であった。

JR様式

国鉄の終焉、JRの誕生と電算化

昭和62年4月1日、様々な事情により国鉄は分割民営化され、旅客鉄道会社としては消滅した。国鉄は分割民営化後の各JRへの運賃配分を電算システムで対応しようと考えたため、特別補充券の様式が大きく変わることになった。

様式8 民営化直後の「2事由」タイプ

分割民営化後のJR会社の特別補充券・一般用(駅用)は、国鉄末期様式から受け継いだ部分はナンバリングと入鋏・途中下車印欄付近ぐらいで、領収額も桁が百万単位の7桁になった他、事務管/接続コードを記入する欄が目立つ大きな改版を行った。

民鉄各社では国鉄民営化後も揃えて様式を変えることはしなかった。理由は「電算システム」を導入するのはJRであり、民鉄各社には関係がなかったし、電算システム対応をしてそれを特別補充券に反映した民鉄もあったが、基本的には国鉄様式を用いて、乙片のみ対応した会社が多かった。(後述:図10-4)

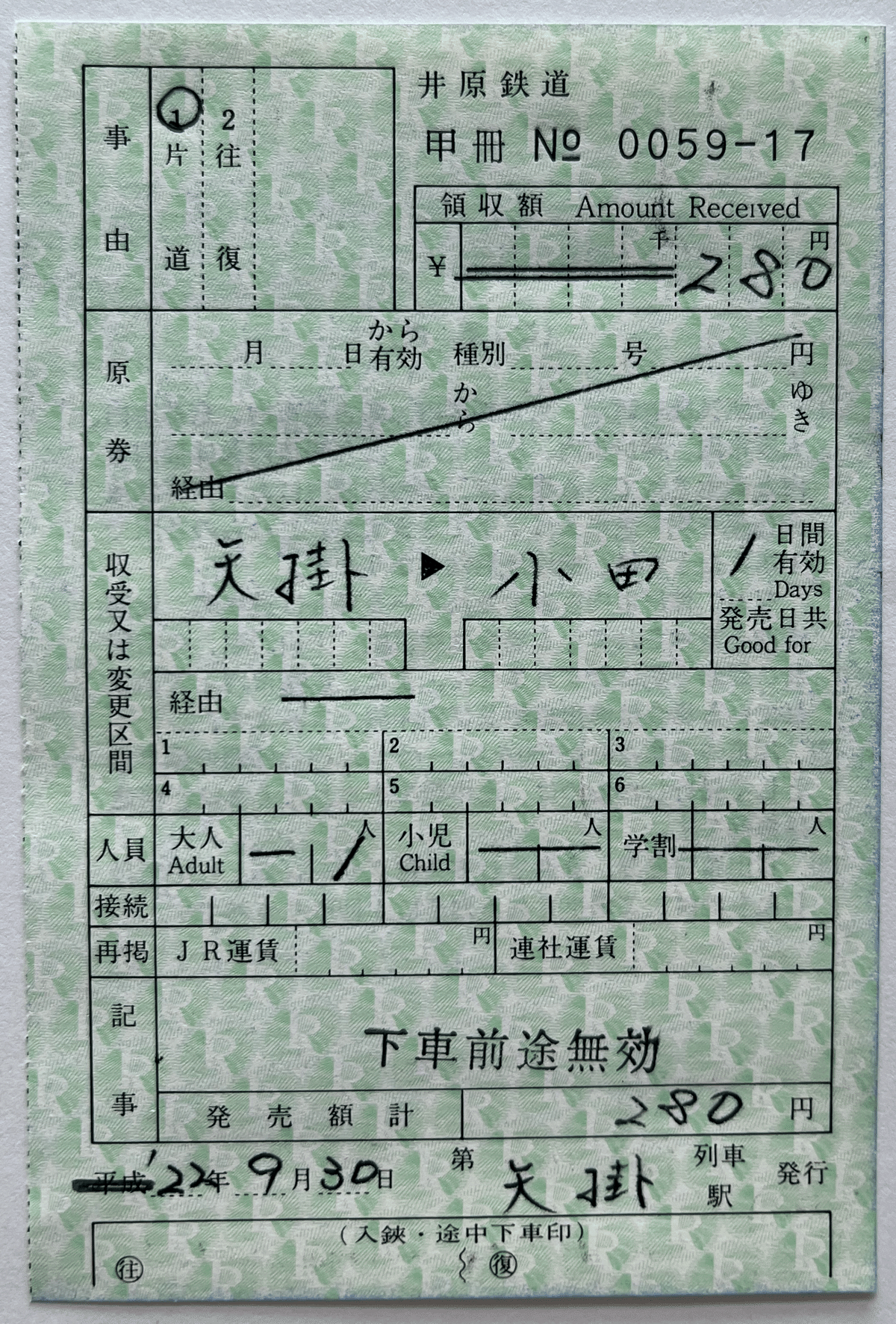

井原鉄道や、智頭急行、北越急行ではJR分割民営化後に、JRと非常に結び付きが強い形で生まれた第三セクター鉄道会社である。そのため、必然的に様式はJR券と同じものを使用している。再掲欄がJRと異なるが、それは実情に合わせたものであるから、ここでは他様式の思想が入ったと言えない要素と考え、様式違いとはしないでおく。

様式9 JR三島会社の運賃値上げと「4事由」タイプへの様式変更

JR三島会社は平成8年1月10日に運賃値上げを行い、本州三社と運賃が異なることになった。(参考サイト)

特にJR九州/西日本関連で「別線往復乗車券」が発売されることとなり、特別補充券・一般用(駅用)の様式が変化した。

上記図8-2の井原鉄道用特別補充券は、この図9-1の登場後であったが、JR九州と連絡運輸がないため、様式9を採用しなかったのだろう。

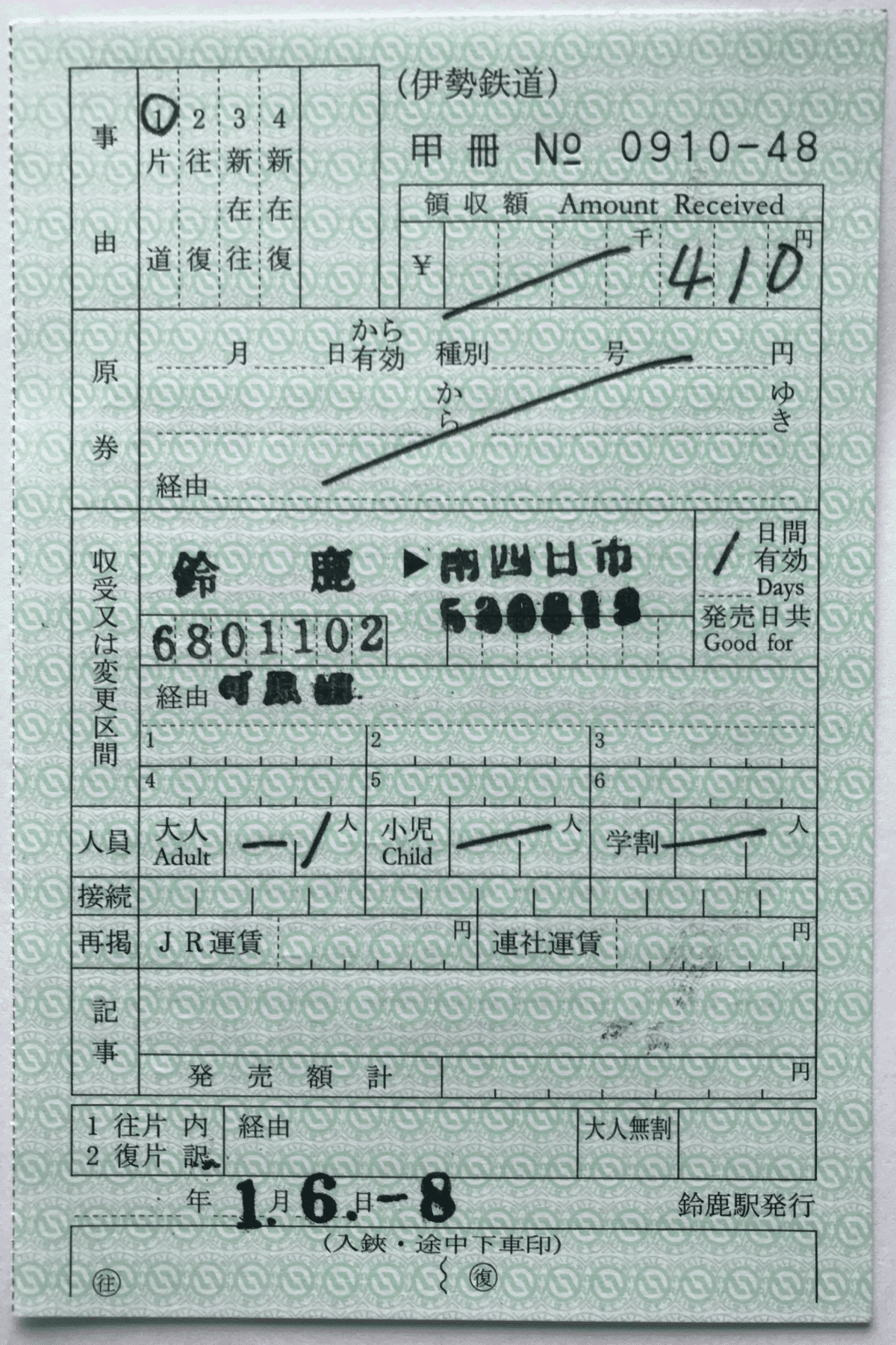

伊勢鉄道ではJR6社全駅と連絡運輸を行っているため(ただし鈴鹿駅では現状は西は大阪市内までの発売)か、4事由様式を採用(変更)した。民鉄で現存するのは唯一のはずだ。(この様式9の特別補充券の発売履歴がある民鉄はJR西日本宮島フェリー、あいの風とやま鉄道がある。いずれも現在は発売終了・改版済み)

さて、現状ではこの4事由タイプが一番最新ではあるが、今後誕生するであろう第三セクター鉄道の特別補充券は一体どのような様式になるのであろうか。非常に楽しみである。

様式10 JR様式の変形タイプ

様式7では国鉄時代の様式で一部を省略したり、国鉄時代の様式を折衷したタイプを紹介したが、それはJR様式にも存在する。

まずは様式8の2事由様式で一部を省略したパターンを紹介する。

肥薩おれんじ鉄道はJRでは4事由時代の開業であるが、JR西日本との連絡運輸がないことで2事由様式を選択し、さらに経由コードも多数不要という考えか経由コード欄を半減させている。(実際には未使用であろうが)

日本語フォントは今風になり、「今」を感じさせる様式である。

ただし、破線を一切使っていないため、線がクドく感じてしまう人もおられるだろう。

しかし、経由コード欄の削減というのは、国鉄時代ではあまり考えられなかった省略方法で、JR様式でしか見られない形態だ。

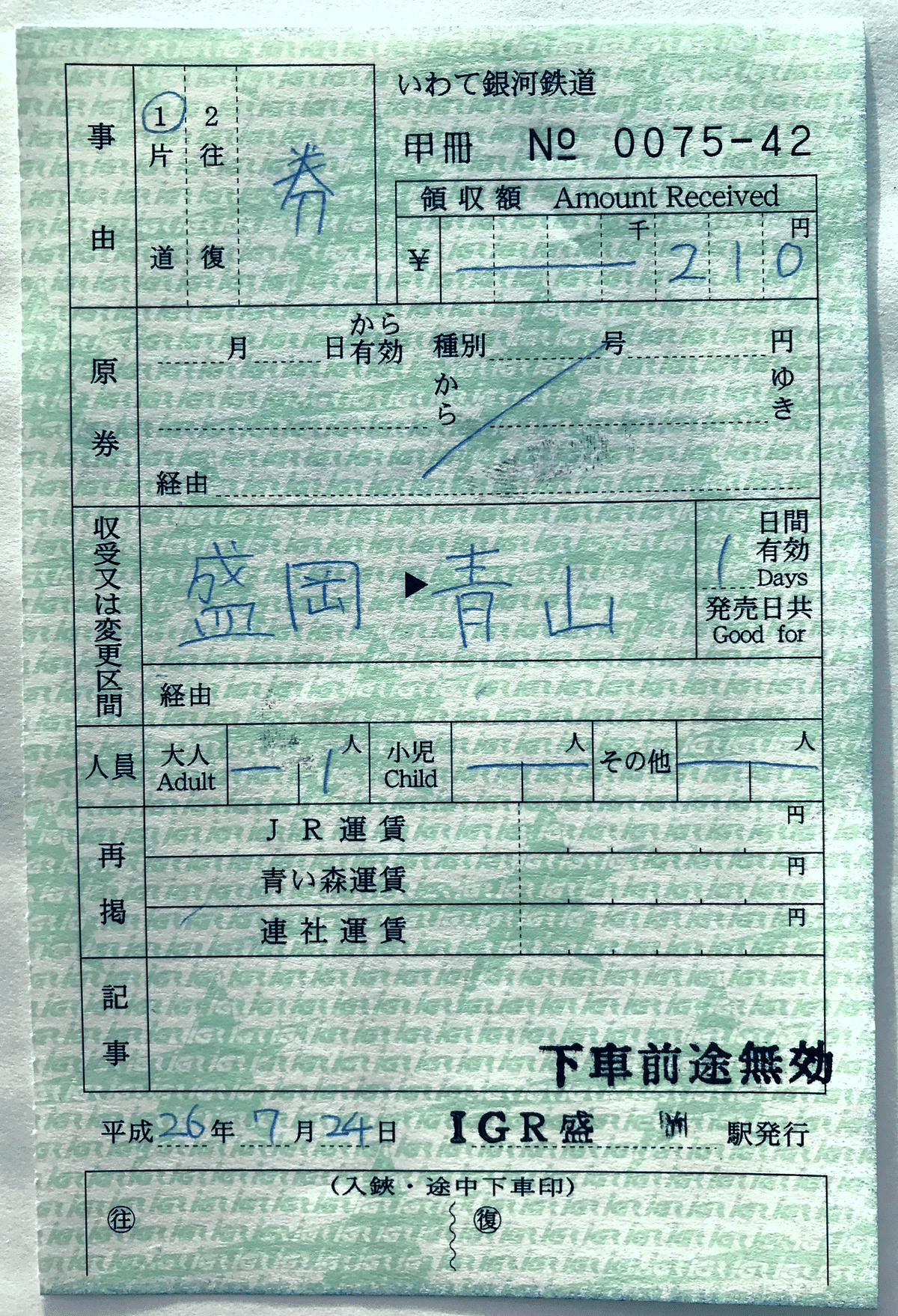

いわて銀河鉄道では2事由タイプの様式を基本とするが、不要である事務管コード記入欄をすべて削除し、再掲欄は必要である2社と、将来拡大するであろう三セク化や連絡運輸に備えた?3社分の記入が可能となる形に改められた。不要部分を削除し、不足部分を追加する形は珍しい。

ところで、この記事は駅用の特別補充券のみしか取り扱わないが、駅で車内補充券を代用する会社(例えば、島原鉄道)があるように、車補の様式とした駅用の特別補充券も存在する。

日本交通印刷のものになるが、愛知環状鉄道とのと鉄道はJR分割民営化直後の特別補充券・一般用(車内用)の様式に近い券を設備した。これは車補と兼用をする場合、駅用の車補様式だと車内発売に不向きであったから、駅用を車補と同じ様式にしたというものである。

しかしながらJRと同一ではなく、領収額欄は様式5までと同様に5桁で、JR純正の車補(分割民営化直後の様式)では6桁である所に差異がある。

一方、JR様式と国鉄様式をミックスしたものも見られる。これは、登場が様式8以降の登場と考えられ、この項で紹介する。

事由欄の「1 片道/2 往復」の部分を選択式として様式8風にしたが、それ以外の部分は国鉄最末期の様式6をしっかりと遵守した券だ。京浜急行電鉄は、事由欄が完全に記入式であれば、様式6の券として紹介はできたであろう。しかし、事由欄は完全に「JR」様式だ。(これが数字がなければ、まだ様式6の変形だ、と言えたかも知れない)

なお、京浜急行電鉄の旅客営業規則をご覧いただくと、特別補充券の乙片が国鉄様式とは全く言えないのが面白いので紹介する。

おわりに:特別補充券の未来

過去の様式を順に見ていったが、未来はどうなるのであろうか。

段々と「自動化」が進んできて、特別補充券を採用しない会社(道南いさりび鉄道、市営地下鉄・新交通システム等)も存在するが、しかし、まだまだ「補充券レス」を選択しない(できない)会社も多い。ただ、補片や駅名式補充券で十分であるとして特別補充券・一般用を一切設備しなくなった会社も存在する。(図7-6で紹介した長良川鉄道等)

そして正規案件がほぼない、または全くないが趣味発売を禁止する会社も…。(図10-3の愛知環状鉄道、図7-4の名古屋鉄道、鹿島臨海鉄道、あいの風を除く北陸三セク各社等)

非自動化そのものである「補充券」の未来は明るくないことは間違いない。

しかし、現実にはまだまだ補充券は現役だし、パソコンが一般化し、JRが設立して30年以上経ってもなお新たに特別補充券を設備する会社も出てきてはいる。

そう考えると、明るくはない未来だが、そこまで暗い未来ではないのかも知れない。

最後に、直近で起きていていることを紹介しよう。

これが、将来的に特別補充券・一般用を採用する全社に波及するかもしれない「様式の変更」だ。

これは日本交通印刷だけではないが、ナンバリングを簡素化しているケースが見られている。様式7-1で紹介した近江鉄道の特別補充券だが、西暦化に伴う改版時にナンバリングが単券同様の10000回転?となった模様だ。

これに伴い「冊番」という概念が消えた模様だ。

同様に図7-4で紹介した名古屋鉄道(愛知印刷)でも西暦化に伴う改版でナンバリングが変更された。

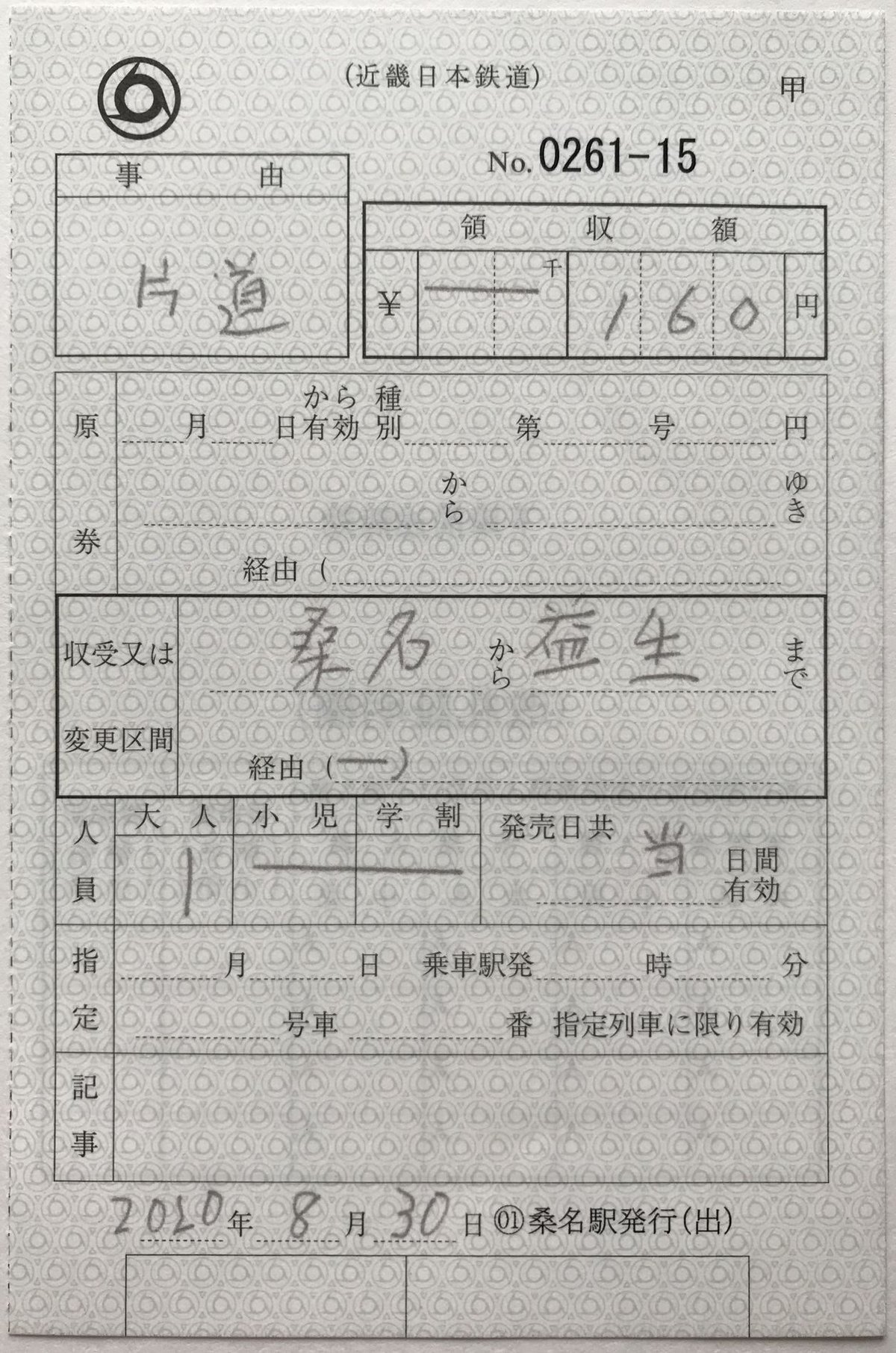

趣味発券が2021年4月より禁止されてしまった近畿日本鉄道でも、ナンバリングの変更が見られた。しかし、近鉄ではシステム改修の手間がかかるためか?様式5以降の(冊)No.XXXX-XXシステムを採用している。このパターンであれば様式5と考えても良さそうだ。

このように「ナンバリングの変更」は直近で多く発生しており、もしかするとJRにも波及する可能性があるが、この記事を書く2023年11月現在では未だXXXX-XXのままである。

以上で「特別補充券・一般用(駅用)」の分類を終わる。(了)

注記

本文中に※とあるのは、「※参考文献:近藤喜代太郎,池田和正(2004) 国鉄乗車券類大辞典 JTB」を、また、△とあるのは、「△参考文献:池田和正(2019) 国鉄乗車券図録 成山堂書店)」により特定されている日付である。

また、他に参考とした箇所については、いずれも本文中で言及させていただいた。

特に参考文献で上げさせていただいた上記2冊の図書については、非常にに参考になるため、在庫のある後者は是非お求めいただければと思うが、非常に価格の高い商品であるため、お求めが難しければぜひ図書館等で一度ご覧いただければと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?