『自分で自分の話聞いてあげようっていう気持ち』—城間典子さんインタビュー

聞き手:朴建雄(ドラマトゥルギー)

12月18日(金)から京都芸術センターにて上演される劇団速度『わたしが観客であるとき』。コロナ禍での生活の実感から、今演劇にできることはなにかと問いながら作られてきたこの作品。どんな作り手が、どんな思いで創作に参加しているのか?本作品ドラマトゥルク(創作の相談役)の朴建雄が、今回ご出演で、記録映像もご担当の城間典子さんにインタビューしました。

【速度との縁】

朴:劇団速度とは縁が深いと伺いましたが、どういう経緯で関わることになったか、教えていただけますか?

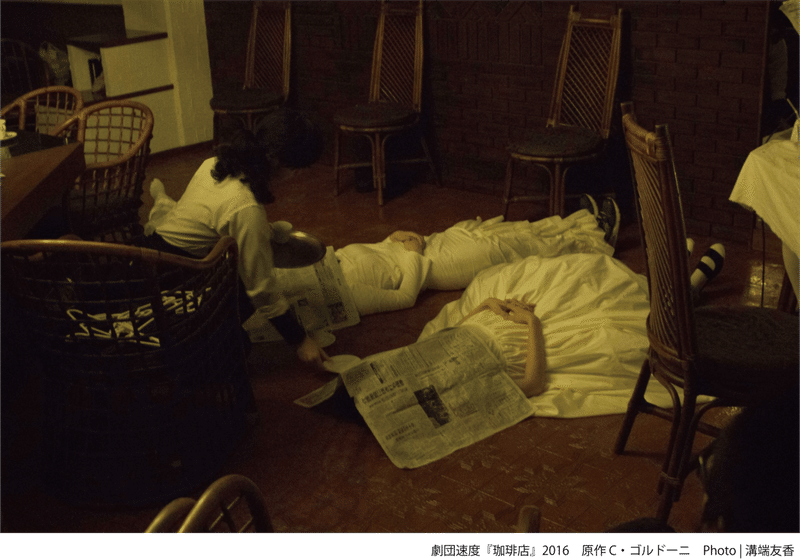

城間:2014年から2016年の間、NPO劇研が主催する「アクターズラボ」という企画で、演出家の村川拓也さんのクラスがあったんですが、そこで速度の野村さんと武内さんと一緒になったのがきっかけでした。2015年だったと思うんですけど、野村さんが舞台芸術研究会という団体を立ち上げて、京都大学の11月祭で講堂を使って『終合唱』を上演したんですが、わたしはその稽古期間の記録係として参加していて、本番でもカメラを回している人として出演しました。そのあと、野村さんが劇団速度を立ち上げて、旗揚げとして『珈琲店』という作品を上演したとき、喫茶店でバイトをしていて、その店員としてそのまままた出演しました。キャラクターではなく、撮影したり、コーヒーを運んだりするというその時の役割を全うするという感じでした。その後はたまに公演の記録撮影に行かせてもらったり、去年は『墓を放棄する部屋』に、宿泊している人のひとりとして出演しました。速度はすごい活発にやってるなーと思います。活動を傍目で見てて、いつもすごいなーと思ってます。

朴:いや、かなり出ておいでなのでは……?

【演劇との長い縁】

城間:速度はたくさん作品をやってるから……。京都に来て9年になりますが、自分と演劇の接点は速度と村川さんの作品ですね。在学中は大学の同期が立ち上げた劇団の照明をやったりとかしたこともあったんですが、演劇との関わりは9年を通してそれくらい。

高校生の時に、ミュージカル&演劇部(略称M&D)というのがあって、その部活の照明部をやっていたのが、演劇とのつながりのはじまりです。M&Dには高校1年の途中から入部したんですが、そもそもは、学校の中に多目的ホールがあって、ダンス部とか軽音部の公演や、講演会が催されるときに、その舞台監督・照明・音響のスタッフワークを生徒がやるというグループがあって、わたしはそこに所属して照明部をやっていました。視覚的な表現に興味があって。

夏に、文化祭でM&Dの公演を観て、ファンになったんです。それでスタッフやりたいです!って言って入りました。観たのはミュージカルで、現実世界の男の子と女の子が、ネットゲームで理想のキャラクターを演じて…みたいな話で、高校2年生の先輩が脚本と演出をして、作曲も自分たちでやっていた。それまでは、演劇っていうのは中学の演劇部しか知らなくて、同い年の人たちがミュージカルをやろうとしてるっていうのを観たこと自体がはじめてだった。なんかすごく堂々としてて、かっこよかった。

朴:今やってる作品はかっこいいですか?(笑)

【結晶化していく感じ】

城間:いま、以前一緒に映画を撮った友達とのことを何回も繰り返ししゃべっていて、自分が出演することについて大丈夫かなという気持ちがずっとあります。なんていうか、観てられるのかな?みたいな気持ちがあって。自分とその子との思い出として、出来事をあらためて言語化する作業を、どこかで一回話して終わりじゃなくて、稽古としてやってるから、結晶化していく感じがある。今もやってる途中なので、忘れたり、言い直したりっていう作業になってるんですけど。野村さんが、ひととおり聞いた上で、「それってこういうこと?自分はこう思うんだけど」と解釈を伝えてくれるのも、助かってるっていうか、聞いてくれる人がいることで、それとの差異で自分の感情もあらためて呼び起こされて、ひとつ芯を通そうとしてる感じがして。自分はその映画を編集できなかった時期があって、それをいまでも悪かったなと思っていて、友だちは気にしてないって言ってくれてるんですけど。舞台のなかで話すことで、自分を正当化してるっていうか、言うたびに自分の中で気まずい思いをしている。でも今はそれを含めて、聞いてもらいたいなって思ってて。

朴:聞いてもらいたいのはどうしてですか?

城間:出演しないかって言われて、いいよって言って、出演するって決めて。わたしは話をするのが苦手なんですけど、なんていうかな、自分が記録に残したい、映画に出てほしいって思う人も、そういう、自分には語るものなんてないよ、みたいなスタンスの人が多い。わたしは、そんなことないですよ、あなただけの物語や忘れられないものがあるはずって考えていて、どんなに小さいことでも聞きたいと思ってるし、それを乱暴じゃない形で聞かせてもらえたらうれしい。撮る、撮らないに関係なくそう思ってます。自分自身に関しても、これを機に、一歩踏み出せたらいいなと思います。わたしも、自分で自分の話聞いてあげようっていう気持ちになって。自分の話なんて、ってちぢこまっていたけど、今回出演することになって、わたしの話をするんで聞いてください、という気持ちで、本番を迎えようかなって思ってます。

同じ話を繰り返し繰り返ししゃべることって普段の生活ではあまりないんですけど、繰り返してると、ここはどうしてもこういう言い方するな、とか、ここは主語が入れ替わっても大丈夫だなとか、逆にそうすると自然にしゃべれないなというところがあって、そういう気づきが今回の作品に携わっていてすごくおもしろい。自分が使う語彙を確認したりしてます。言葉に耳をすませて、自分の記憶の確かなものに触っているという作業をしているのかな。

【確かな記憶と対峙するいま】

朴:自分で自分の話聞いてあげようって気持ち、大事ですよね。「芯を通す」「結晶化する」っていう言葉がありましたけど、それが自分を形作っている他者を通じて行われるんですよね。人間の輪郭っていままで出会った他者のかけらからできてると思うんですが、この創作でも、瀬戸さんはご両親の話を、城間さんはお友達の話をされることを通じて、自分の輪郭をデッサンし続けているような感じがします。

城間:自分の感情とかって、接してる相手との間に生じるよなって思って。呼び起こされるっていう感覚がすごくある。今回の稽古では自分の記憶とずっと対峙していているけど、瀬戸さんの話を聞いてる時は、その記憶の中に、その場に実際にいなかったから行けるような感覚があって。何回も同じ話聞いてるけど、ぜんぜん「その話もう聞いたよ」って感じにはならなくて。毎回毎回瀬戸さんの声、話を通して連れて行ってもらえるっていう感覚があって。自分の場合もそうっちゃそうなんだけど。いまの自分が声を出して発話してるっていう口の動きがあるから、それを言っているいまにいるっていう感覚もずっとあって。あと記憶は撮った映像としての記憶でもあって。撮った映像は圧倒的な過去で、撮られた物質っていうか、実際の映像っていうか。ほとんど「もの」としてあって。だから、稽古で瀬戸さんや畑中さんに友達やその家族を演じてもらおうとすると、自分としては居心地の悪い思いをします。それは、確固たる過去があるから…いままでは、映像を編集するってやり方で、あのときの時間に向かい合ってたんですが、今回演劇っていう別のやり方でその中に行こうとしてるっていうか。別の方法で、あのときの時間と向き合うというか、自分の身体がその時間に行こうとしてて、それがすごくどきどきする。多少の居心地の悪さもありつつ、行こうとしてるっていうのが、未知の領域で。まだ稽古中だから、行けるかなどうかなっていう。途中ですね、今ね。

城間 典子

神奈川県出身。京都造形芸術大学(現・京都芸術大学)映画学科卒業。2013年から2015年の間、京都府綾部市志賀郷町にて“映画との出会いの場を地域とともにつくる”をテーマに上映活動を行う(「志賀郷タガヤシシネマ」)。監督作品に『隣り』(2017年、「動詞としての時間 臨床哲学/時間論」プロジェクト)。近年は沖縄に暮らす親類の個人史の記録に取り組んでいる。

—————————————————

劇団速度『わたしが観客であるとき』

いつまでも

どこかへの途中にいるような

わたしたちのあいだに

紛れ込む言葉と行為

<劇場上演版> 2020年12月18日(金)~20日(日)

会場:京都芸術センター フリースペース

料金

一般 ¥ 3,000

U-25 ¥ 2,000

U-18 ¥ 無料

<LIVE配信版> 2020年 12 月 19 日 (土) 19:00 ~

劇場での上演に、舞台上の新たな視点を加え、LIVE配信します。

12月27日(日) 23:59までアーカイブ視聴可能。

料金

一律 ¥ 2,000 -

ご予約は以下より。

https://theatresokudo.stores.jp/

公演詳細 https://theatre-sokudo.jimdofree.com/new-1/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?