漫画の歴史、手塚まで

まず疑問に思ったのが、なぜ日本の絵画は漫画的で、西洋の絵画はリアルなのだろうということだ。

比較するのは、日本の江戸時代の浮世絵と、同時期の西洋の絵。「睡蓮」など日常と光の表現で有名なクロード・モネ(1840~1926)と浮世絵師で合戦図や役者絵などを得意とした月岡芳年(1839~92)。僕は西洋画は基本的に写実的、日本の絵は漫画・イラスト的だと思うのだ。ちなみに、このころの西洋画は日本の浮世絵の影響を受けており、ゴッホ、ルノアール、ゴーギャン、モネ、ドガ、ありとあらゆる世界史に名を馳せる画家たちが浮世絵の模写やモチーフ・技法を取り入れた作品を残している。鎖国期の長崎からオランダ経由で輸入された陶器の包み紙に、版画で大量印刷された安価な浮世絵が使われていたからだと言われる。

幕末の蘭学者・渡辺崋山は西洋の技法を取り入れた「鷹見泉石像」は、日本の浮世絵にはなかった「人間のリアルな表現」を出している。いわゆる浮世絵と比較してみる。

日本画の、特に人物画においてリアルなものはあっただろうか。一般的に写真が出てくる幕末~明治からの史料として伝わる人物像は写真で、江戸時代以前は全部が絵、しかも漫画。たとえば、織田信長というと、漫画のキャラのようなイメージしかないだろう。

ちなみに、西洋の宣教師(ジョバンニ・ニコラオ?)が描いたとされる信長の絵といわれるものが三宝寺が残っている。これは実に写実的。なんか近くにいそう。信長の人物のイメージがつきやすい。

さて、なんでこんなに日本の絵は漫画的で西洋画は写実的なのか。

僕の雑な推測ですが、西洋画は宗教画で神々の姿を描くものが多く、したがって描かせた人たちがリアルを求めたと思う。また、絵を描かせた権力者や金持ちが、自分の姿をリアルに(たとえばデブがやせめ、みにくい顔がイケメンよりに、などの脚色もあったろうが、だからこそリアルに)残すようにしたのだと思う。

つまり、日本の絵は端(ハナ)から漫画的で、これら日本の独自に発展させていった絵の文化が、日本漫画を生む「土台」となったと思うのだ。さあ、これから日本の昔の絵を追っていきながら、日本の漫画の歴史を見ていこう。

まずは土台①として、日本の絵の変遷を追っていく。史実の描写やイメージ(妄想)の中で、いろんなキャラが生まれて物語を描き私たちに伝えてくれますが、特に江戸時代の絵は現代の私たちが見ても楽しいキャラや表現で楽しいですよ!ぜひ皆様も美術館などで見て欲しい。

日本に残る絵は、縄文時代は土偶などのデザインにあったのだろうかあまり残ってなく、弥生時代には銅鐸のデザインに残っている。デザインに生活の記録としていわゆる「棒人間」だが人物画が見えてくる。

やがてみなさまが見たことあるような聖徳太子などの人物画もあるが、あれは奈良時代の後世に描かれたとか。飛鳥時代につくられた高松塚古墳(694~710の藤原京のとき)の壁画も有名であるが、このころ人物の絵が見られるようになる。おそらく中国の影響もあり絵師がこのような人物を描くようになったのだろう。

そして、日本は大陸の技法を取り入れつつも独自の技法による絵を描いていく。いろんな絵師のドラマがあるのだろうが、雑にダイジェストに、すいません。平安時代の大和絵に、水墨画などを貼っておく。しかしながら大和絵と水墨画は今にもいろんな絵師やアーティストが用いる技術として現役ですよね!

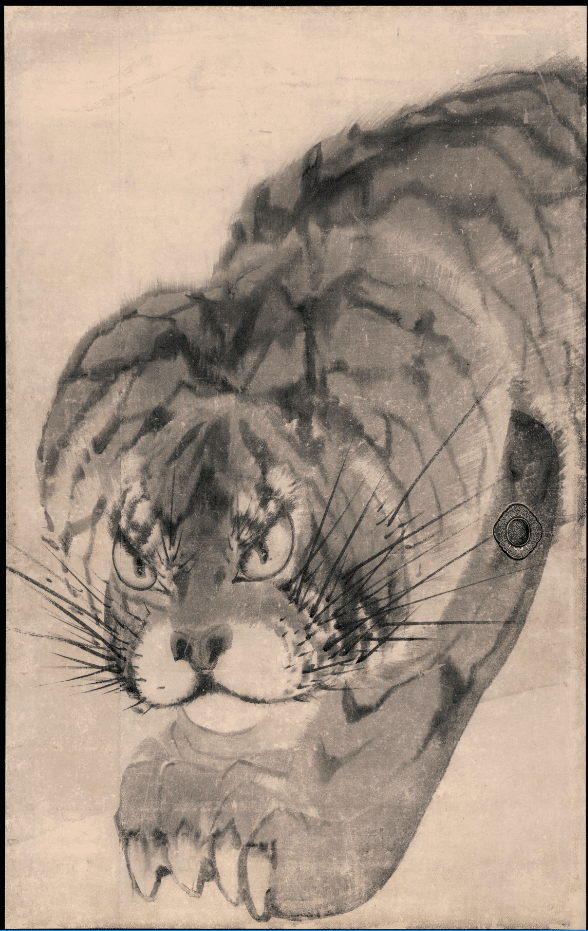

最近の水墨画アートものせたいところですが、筆で黒一色で描くイラストや絵や漫画はやっぱり圧巻です! 僕が好きな丸山応挙(江戸時代)のワンちゃん虎ちゃんをはっておきます。江戸時代の絵もなかなかポップで楽しい!

さて、ここから本格的に漫画に話を寄せていきますが、僕はまだまだ漫画研究家(自称)のゴミみたいなものなので、話は粗いですが。

日本の絵は漫画的表現を導入し、独自に進化していきます。土台②はもう漫画の原型と言えましょう、「絵巻物」でしょうか。「絵をつなぎ、情景や物語を連続して表現」しはじめるんです。様々ありますが、有名なのが「蒙古襲来絵詞」や「鳥獣戯画」でしょうか。鳥獣戯画は動物を当時の人々のパロディで用いた傑作漫画と言えます。

(個人的に、この絵の主役でありこの絵を描かせた竹崎季長さん。もとは領地田畑を失いがちな中小企業の御家人というか僕は「つぶれかけたラーメン屋の店長」て表現をしますが、そこから元寇というイベントに突撃し、しつこく政府(幕府)にほうびをモンスタークレーマーのごとく(いや、働いた給料をもらうのは至極当然か)要求し、そしてこの漫画をプロデュースするというアツい人だと僕は思ってます!)

(真ん中に、カエルを阿弥陀如来に見立て、サルが袈裟着て念仏を唱えてるのは何の皮肉でしょうか。)

(一遍上人絵伝には、一枚に複数の一遍が出てきます。これも「一遍の動き」を表現する漫画的表現ですね。)

絵巻物は、中国や朝鮮でも見られ、古代エジプトのパピルス紙による「死者の書」もそうだと言われますが、これも日本独自に発達したものでしょう。ここで、「日本の人物画などは漫画的」の答えが出そうです。つまり、日本の絵は権力者が描かせるものもありますが、このように記録として物語など大量のキャラを描きます。大量生産とキャラ化(人物の単純化)が原因なのかなと。

そして、江戸時代には「土台③」でますます漫画的表現が加速します、「絵本(草双紙)の誕生」がはじまります!

江戸時代の前には「御伽(おとぎ)草子」、桃太郎や金太郎に鶴の恩返し、舌切り雀など各地の伝承や説話(悪いことするとこうなるよとか、人間ってこういうものというのを描いた話)が作られ伝わり、まとめられます。それらの古典的な話や戦や人々の記録などが江戸時代の平和な時代に娯楽として出版され(木で文字を彫る活版印刷)、さらに版画により絵も印刷しようと、浮世絵がつくられます。技術は今とちがいますが、もはやこれはラノベ…。

文字がまるで漫画の「ふきだし」ですね。さらに、歌舞伎や狂言など演劇(今で言うと映画やテレビドラマに芝居)を原作にしたり原作になったり、大名のお家騒動を描いていたりすると、大名や幕府から処分されたり。あまりにも過激だったり人々の健全な生活に良くないエロなどは寛政の改革や天保の改革で処罰されたり。今の著作権や表現の自由と似たこともたくさんあったのでしょう。

ちなみに、漫画という言葉はこの草双紙の特に大人向けの読み物である上の画像の黄表紙の作家である山東京伝が使いはじめました。また、葛飾北斎の「北斎漫画」で漫画が有名になりますが、当時は「漫然と(気の向くまま)」という意味で使われました。北斎ら浮世絵師はこのような草双紙の挿絵のイラストでも、蔦屋など出版社の要望をとったイラストでも活躍しました。

(北斎漫画。僕は北斎が好きで、有名な「富嶽三十六景」も実は富士山を通して人々のようすをいろんな構図・場面を描いているイラスト集と言えますね。いろんな技法を求めてひたすら描いた北斎の生まれ変わりが大手塚先生だと信じてます。ちなみに、北斎と娘の応為を描いた杉浦日向子先生の「百日紅」はアニメ映画化もされております。同じように写楽の娘である浮世絵師を描いた漫画で会田薫先生の「写楽心中」っていうのもあるな。2つとも江戸時代の浮世絵作家と出版社の実情が見えてくる作品です。)

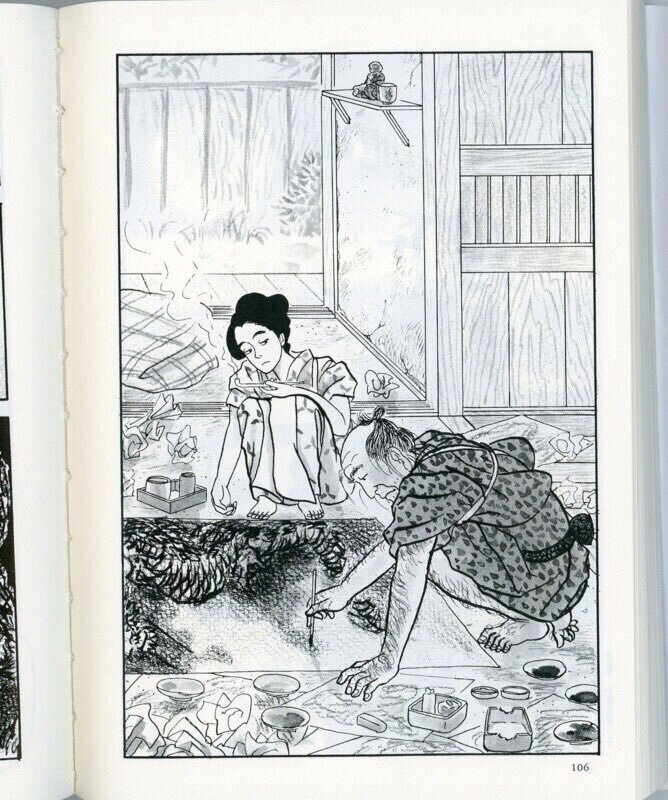

(杉浦先生の「百日紅」より。)

そして明治になると、土台④いよいよ「漫画の出発」です。「コミック」を「漫画」と訳した北澤楽天(1876~1955)。西洋画と日本画を学び、西洋の漫画(英字新聞社に入社し風刺漫画などを描いていたオーストラリア漫画家ナンキベル)の影響を受け、政治風刺や風俗漫画を描きはじめます。創立者の福沢諭吉に招かれて時事新報に入社して活躍。または児童向けや婦人向けの漫画幼少期の手塚治虫は彼の「楽天全集」に影響を受けた自著の「漫画の奥義」に描いています。

(世界最初のコマ割り漫画を発明したスイスのテプフェール。)

(世界では写真技術がまだ未発達だったため、新聞に多くの報道イラストや政治風刺がのせられていた。風刺表現するのに漫画(海外のコミック)はデフォルメのためにとても便利だろう。政治風刺画といえば、フランス人のビゴーの政治風刺画。ビゴーは浮世絵と日本に魅了され、日本に渡り多くの風刺画を残していく。)

(いわゆる「日本初の漫画家」といわれる楽天。)

そして岡本一平。東京美術学校で西洋画を学び、帝国劇場で舞台美術の仕事をしていたら、朝日新聞の夏目漱石に雇われ新聞漫画の道へ。漫画に解説文を加えた「漫画漫文」が有名になり、東京朝日新聞にはじめての物語漫画「人の一生」を連載。「一平塾」という初の漫画化養成塾からも近藤日出造や清水崑などの作家を輩出。あの天才芸術家で大阪万博のシンボル太陽の塔の作者でも有名な岡本太郎の父です。

しかし、まだ戦前の漫画は新聞や雑誌をもりあげるコンテンツだったり、いわゆる同人誌としての刊行だったり。まだ多くの人に認知されないものだった。やがて戦災によりこれらのコンテンツも崩壊に向かい、敗戦後は紙芝居が中心になる。しかしやがて、紙芝居作家らのイラストと文章による「絵物語」がブームになる。これらは明治期から少年用に正規の販売ルートでなく駄菓子屋や露店で売られた赤本という少年向けの落語・講談本で、永松健夫の「黄金バット」などが広まる。

そして、この赤本に、はじめての今のストーリー漫画を確立したのが土台⑤の手塚治虫の「新寶(宝)島」だ。今の漫画の完成形に向かいますが、話も長くなったしここの考察はもっと別の機会でやりたいのでなるべく簡潔に。

新宝島が藤子不二雄、石ノ森章太郎、ちばてつや、川崎のぼる、つげ義春、アニメーターの宮崎駿、イラストレーターの横尾忠則などなどまで、戦後のさまざまな漫画やアニメなどの出発点となったのはいわずもがなであろう。ほとんどの漫画家やアニメの系譜は手塚につながる。この影響力についてはまた別の機会に。また、赤本が廃れるともっと安価な貸本が現れ、水木しげるや白土三平などの作家も育っていく。

やがて高度経済成長のはじまりのあたりに「週刊少年サンデー」や「週刊少年マガジン」が刊行され、60年代後半には大人も読める娯楽として「ビッグコミック」や「週刊漫画アクション」が刊行される。

(昭和十年刊行の黄金バット)

(手塚治虫の新宝島)

大手塚こと「手塚治虫先生」と、大人も読める漫画雑誌を目指した「週刊漫画アクション」を設立した清水文人を描いたのが、吉本浩二先生の「ブラックジャック創立マル秘話」と「ルーザーズ」です。2つともドキュメンタリーなタッチで描かれてます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?