ゴールデンカムイから見える食文化

まさに傑作といえる漫画「ゴールデンカムイ」は2016年にマンガ大賞をはじめ2018年手塚治虫文化賞・2021年文化庁メディア芸術祭で受賞したが、特にアニメ化で海外にも人気が爆広がりした(フランスのジャパンエクスポでも受賞)。

作者の野田サトル先生は初連載の「スピナマラダ!」がいまいち不発(編集や作者の感覚です)感の中で終わり、反省の中で「ゴールデンカムイ」の話を作り始めた。当初、ただの狩猟・グルメマンガにする予定だったらしい。しかしそこは鬼才、あれよあれよと話を作り、まさに大ヒット作となった。集英社は「鬼滅の刃」とともに、「ゴールデンカムイ」の大ヒットでも大きな箔がついたのではないか。ちなみに、2019年の大英博物館マンガ展は話題になったが、この世界最大のマンガ展の看板となったのが「ゴールデンカムイ」のヒロイン・アイヌの少女であるアシリパだ。

このゴールデンカムイのファンによる聖地巡礼も活発らしく、それもあり北海道アイヌ協会の評価も高い。「ゴールデンカムイ」から、ちょっとしたアイヌブームがおきたことが、2019年のアイヌ新法(アイヌ文化の尊重を推進する法律…?)にもつながったとかなんとか。けど傍から見ていて、アイヌブームにこれらが関わっていることがうなづける。

さて、この「ゴールデンカムイ」はアイヌの食事もよく表現している。実際はフィクションで、もちろん主人公の杉元もアシリパも実在しないし、土方歳三は史実では函館戦争で亡くなったとされている。だからゴールデンカムイをもって「これがアイヌの食文化なのか!」と断定はできない。しかし、おいしそうに食べるのが魅力的だし、「これはどんな食べ物なの?」とか調べたり作ってみたり「食材に感謝してヒンナ、ヒンナと言ってみよう」てやってみたりするのは自由である。

で、僕は特に断片的に見える食材に注目してみました。アイヌ食文化はゴールデンカムイの描写と実際のものの検討をせねばならないので、ここではそうではなく、「わたしたちのくらしとつながる食材」に注目してみます。

まず、ニシンですね。「ゴールデンカムイ」の前半のほうに、北海道のニシン漁の話があります。江戸時代ごろから北海道の日本海側は春になると白子で海が白くなるほど大量にとれていたようです。みなさんが聞いたことある「ソーラン節」は北海道のニシン漁の歌で、あれを歌わないと単純作業で眠くなり、春の冷たい北海道の海に落ちて死んでしまいます。(今はニシンは乱獲のせいか1955年から激減し、2002年かr2011年の平均水揚げ量は4千トンにまで落ち込み深刻な枯渇とされているようです。ダメ!乱獲!!!)

ニシンの利用は塩焼きや干物など身もおいしいが、昆布でまいた「こぶ巻き」に、昆布に卵を植えつけるため「子持ち昆布」という食材も。卵といえば「数の子」ですね。寒いところの魚なので北欧でも多く獲れ、くささでよく食べる姿を見たことあるでしょう「シュールストレミング」(缶詰で発酵させ、缶をあけるとクッさい液と臭気が爆発的にあふれる!)もニシンです。

そして、「身欠きにしん」。江戸時代から明治時代に、北海道の生産物やアイヌの交易品は「北前船」に載せ西廻り航路で日本海側を南下し大阪京都に向けて出荷される。ちなみに、「昆布」の話もここでやりますが、昆布は実は北の寒い海でしかとれません。しかし昆布は和食の柱。全国に広まった流通網の大きなものにこの西廻り航路があったでしょう。あげく、江戸時代に西廻り航路から薩摩藩を通じて琉球王国にも伝わり、沖縄料理の柱に昆布があるわけです。

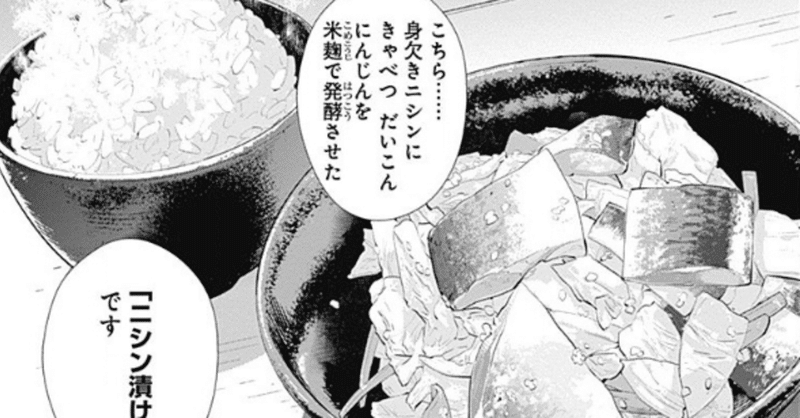

「身欠きにしん」は京都の「おばんざい」で煮物が定番になってるようですが、冷蔵技術が発達してない当時、内臓や頭をとりのぞき乾燥させ、各地に出荷。京都の料亭「松葉」が開発した「にしんそば」も今や全国の蕎麦屋にふつうにあります。また「鰊(ニシン)漬け」というニシンに米麹を利用してキャベツや大根などとともに漬け込む保存食も、「ゴールデンカムイ」にて美味しそうに食べており、僕(筆者)も食べたい料理の1つ。とくに海から遠い京都(内陸の京都市)や山間部の保存食として定着しています。

ニシンは食文化だけでなく、「鰊粕」という肥料としての利用が、実は江戸時代~明治にかけて北海道に多くの「鰊御殿」がつくられたほどの利益になった原因でした。「鰊粕」は日本各地に商品作物という特産物、たとえば木綿、藍染の藍(現在はジャパンブルーといわれる藍色は日本の衣服の色の中心でした)、ミカンなど。これらの身の回りに普通にあるものの根っこに鰊粕があるといえます。

さて、われらが東京民。やはり北海道の食材の中で重要なのは「サケ」ですね。サケはおにぎりの具だけじゃなく、朝食の定番でもあるし、御寿司でもサーモンは大人気。もともとサケは生食すると寄生虫で死にますが、養殖すると寄生虫がいないというのが最近わかりましたね。で、アイヌの食材でもサケは欠かせませんで、僕も頭の軟骨を食べる「氷頭なます」は大好物ですが、「ルイベ」で凍らせて寄生虫を死滅させる料理は口の中でサケの身がシャーベットのとけるような感覚は良きですね。サケの卵のイクラ(筋子)も大人気です。

しかしやはりサケといえばもとは「新巻鮭」。塩漬けのサケを竹や藁(ワラ)で巻いていたようですが、古い人だと「お歳暮で贈答する習慣」がありましたよね。サケは「年取り魚」といい、お正月で江戸~東京の人は食べる習慣がありました。江戸っ子は焼くと塩が吹き出て白い塊になるほど塩っ辛いシャケを茶漬けにしたり、それでご飯をバクバク食べる。サケは縄文時代、東日本の貝塚で多く骨が発見され、やがては朝廷の記録にもサケが献上されていたようですが、前述の通り保存食。(京都には税として各地の食材が集まるため、基本は干物や塩漬けなど保存食。京都料理もそれで発達しました)そして特にアイヌや北海道での交易は北前船で大きく発達したので、江戸~東京にも新巻鮭からサケが定着したのでしょう。お正月には「数の子」も食べますね。ちなみに、西日本の年取り魚はブリで、長崎生まれの僕も正月によくブリを食べてました。

最後に、話をゴールデンカムイに戻します。話の後半になりますが、尾形百之助が「棒鱈」と引き換えに船に乗り込むシーンがありました。棒鱈も「身欠きにしん」と同じく、北前船で運ばれた保存食。マダラやスケトウダラも寒いところしか獲れず、北海道などでとれたものの頭と背をとり厳寒期に凍結するほど干します。水分を抜くためでしょうか。京都では海老芋と煮た「いもぼう」が定番料理ですし、さらに九州の大分などでは、その残骸…いや、エラと胃の部分を使った「たらおさ」を煮付けて食べるのがハレの日の御馳走だったらしい。一説によると山形の「いも煮」も、この棒鱈を煮て食べることから始まったとか。

おもしろいことに、この「棒鱈」は、北海道と同じ寒いヨーロッパ(緯度では日本列島より北にある)にそっくりの食材があります。ポルトガルやスペインの定番料理らしく「バカラオ(バカリャウ)」と呼ばれています。

グルメマンガも好きな僕は「くーねるまるた」(高尾じんぐ先生)の第1話で主人公の日本に住むポルトガル人マルタさんが食べてたバカリャウのコロッケを思い出しました。

このように、マンガのシーンはいろいろ考察し勉強するきっかけをつくってくれます。欲としては、各地の食文化や郷土料理にスポットを当てたグルメマンガとか出ないかな。あったら誰か教えて欲しいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?