さまよふ魂〜絵画編その七

昔の話である。小学校に入ったころ当時流行り出した文化センターで絵画と音楽の教室に通っていた。そこにはバレー教室もあり、空いた扉から中を覗くとフワッと白いフリルのスカートに白いタイツの女の子が踊っていた。誰かが言った「足の親指だけで立たされて、血まみれの親指の爪が剥がれそのあと鉄のように硬い爪が生えてくるとああやってつま先でクルクルと回れるのさ」

僕は踊る女の子のトウシューズが赤く染まってないか心配で見つめていた。

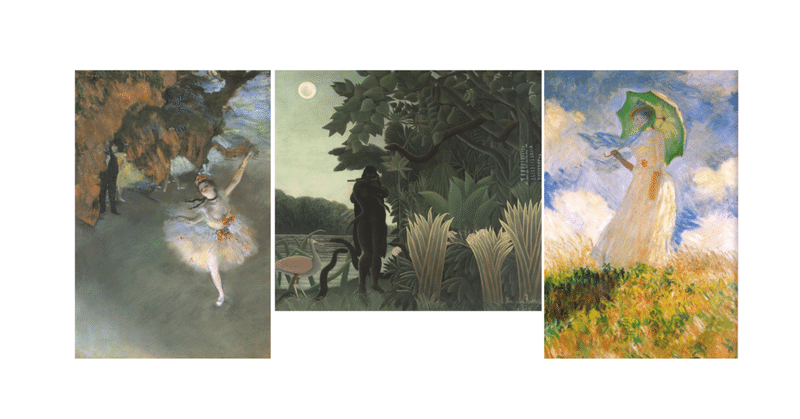

ドガは1834年にパリの銀行家の息子として生まれブルジョワ生活の中で育った。父親が負債を抱えて亡くなったあとも定期会員としてオペラ座に通い詰め、舞台裏の色々な角度から多くの踊り子の絵を描いた。“エトワールの踊り子”はその一枚である。エトワールとはスターを意味し花形ダンサーであるが、当時の踊り子は身分が低く生活も厳しいものであった。幕の間に半分見えている黒い正装の男はパトロンで、彼女は彼に媚を売らねばならない呪縛の中で踊っているのである。ドガは印象派創設者の一人と言われながらも社会に渦巻く闇を写実主義のように炙り出した。

「蛇使いの女」妖しげな緑の熱帯の密林で月に照らされるオレンジ色立髪のおかしな鳥、笛を吹く黒人女性の眼だけが白く輝き、その黒いシルエットにまとわりつく大蛇達。この不思議で異空間の魅力を持つ絵の作者はアンリ・ルソー。素朴画の天才下手ウマ画家である。1844年生まれのルソーは49才までパリ郊外の税関局の下級官司を22年間勤めあげ年金生活に入ると、趣味としていた絵を世に出し始めた。独特な筆遣いで、遠近法を知らないのか無視したのか、大胆なモチーフや不思議な構図の絵は当時の批評家にその稚拙さを笑い物にされた。しかし、しだいに前衛画家らに認められ「この黒は真似できない」とゴーギャンが絶賛し、ピカソもルソーの4枚の絵を生涯手放さなかった。この「蛇使いの女」は友人の母親からインド旅行の話を聞いて描いたという。彼は生涯フランスの外に出たこともなくジャングルも知らず、パリ植物館と自然史博物館でのスケッチでエキゾティズムを心の中で育み、後世の凡庸の人々の為に名作を残したのである。

モネの「日傘の女」は3作ある。2作はここオルセー美術館の「日傘の女(左向き)」と「同(右向き)」の一対である。青い空にいつも見ている雲が流れ足元にはいつも春の野に咲く草花。吹き抜ける風と降り注ぐ光も全てが本物のようだ。だが傘をさす娘は逆光で顔がよく見えない。いや見えないのではなく描かれていない。この一対の絵のモデルはモネの友人の18歳の娘で1886年に描かれた。

そしてもう一人の「日傘の女」はその11年前に描かれた「散歩、日傘をさす女」で、ワシントンのギャラリーに収蔵されている。ほぼ同じ構図であるがこちらは同じ逆光でも微笑んでいる顔の表情がはっきりと読み取れる。この絵のモデルはモネの奥さんカミーユで傍らには5歳の息子ジャンも父を見ている。この幸せの絶頂期の3年後にカミーユが逝去してしまう。その後忘れたはずの記憶に触発され描き始めた一対の習作であるが、はたしてその表情までは描ききることはできなかった。そしてモネはそれ以降、二度と人物を描くことをしなかった。

「何をしんみりとした顔をしておるんじゃ。もうそろそろ本当に見たい絵画に会いに行く時ではないのか?」白髭シワ爺さんの声。「そうですね、最後に絶対行きたい美術館、オランジュリーにお願いします」「はあっ、お前そんな所で本当に良いのか?」「爺さん、時間はあまり残ってないんだ、早く連れてってくれ」「愚か者は見るべき真実の美に気づかず死んでゆくがよい。オランジュリーはセーヌ川を挟んだすぐそこじゃ、勝手に歩いて行け!」

<続く>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?