複眼=「羅生門的視点」で東アジアを読み解くために、わたしが試みていること⑦地域をエスノグラフィーする

こんばんは。テツジンです。 本日、エスノグラフィーという方法論を活用して、東アジア地域を読み解くことについて論じてみます。

エスノグラフィーはあまり聞きなれない言葉だと思いますので、 簡単に説明します。 エスノグラフィー(ethnography)という言葉は、ギリシア語の「(異なった)民族(ethnos)」と「描く・書く(graphein)」を基にした造語です。

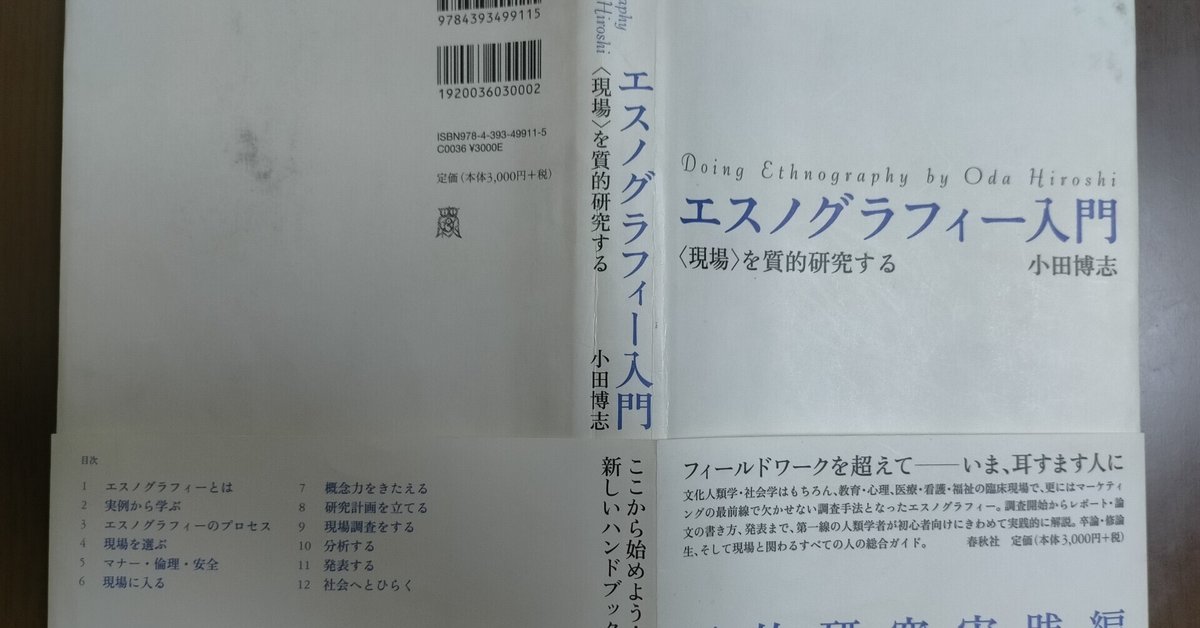

文化人類学者の小田博志によりますと、一般的にエスノグラフィーを研究のプロダクト(産物)とプロセス(過程)として、大きく2つの意味で理解されています。

プロセスとしてのエスノグラフィーは、フィールドワーク含んだ調査研究の進め方という意味です。方法論としてのエスノグラフィーと言い換えます。 私の研究では、主に後者の意味でエスノグラフィーを使っています。

エスノグラフィーという方法は、文化人類学と社会学はもとより、教育・心理・医療・看護・福祉の臨床現場、さらにはマーケティングの最前線にも欠かせない調査方法となりました。

私の専門分野は、外国語教育と東アジア地域研究、そして多文化共生・国際交流研究です。研究を進めるため、フィールドワークは必須です。 その場合、エスノグラフィーの威力を発揮できます。

言うまでもなく、目標地域の現場に足を入れ、フィールドワークすることは大事です。

その一方、関連書籍・文献を読むこと、映像資料を観賞すること、関係者に話を聴くことも、エスノグラフィーの観点から見れば、すべては「フィールドワークする」ことだと考えられます。なぜならば、エスノグラフィーは、プロセスを重視しているからです。

プロセスを重視することは、その一つ一つの段階を踏んで得た視点を重視することです。いわば、複眼=羅生門的視点で、物事や地域を見ることができるのです。

また、note記事をコンスタントに更新することも、エスノグラフィーという方法論を活かしています。

わたしが重視しているのは、結果だけではなくプロセスです。

エスノグラフィーという方法論を駆使すれば、どなたでも、動態的視点で、東アジアないし世界を読み解けると思われます。

参考文献 小田博志『エスノグラフィー入門――<現場>を質的研究する』春秋社、2010年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?