【学】の探求:希望学の探求

ご訪問ありがとうございます。 多文化共生・国際交流研究事務所では、多文化共生社会の構築するために、様々なアプローチをしています。

多文化共生社会ないし平和な社会を構築するという夢を実現するためには、理論と実践が伴う必要があると考えます。私は学部時代は外国語教育を専攻し、大学院修士課程では比較研究、博士課程では人の移動ないし移民について研究しました。移民研究は学際的研究で、9年間もかかって苦労して博士論文を書きあげました。だいぶ遠回りしましたが、今振り返ってみれば、多くにことも学び取ることができました。例えば、歴史学、人類学、社会学、平和学、希望学などの研究分野を知り、今でも探求し続けています。

本日は「希望学」を探求する過程について紹介します。

2005年に希望学(正式には「希望の社会科学」)が東京大学社会科学研究所に誕生しました。

希望学が誕生して以来、数多くの研究成果が世に送り出されました。

希望学研究の第1人者の玄田有史氏がその著書『希望の作り方』のなかで強調しているのは、絶望を体験しているからこそ、希望を語ることができる、歴史をないがろにして、希望を語れないということです。

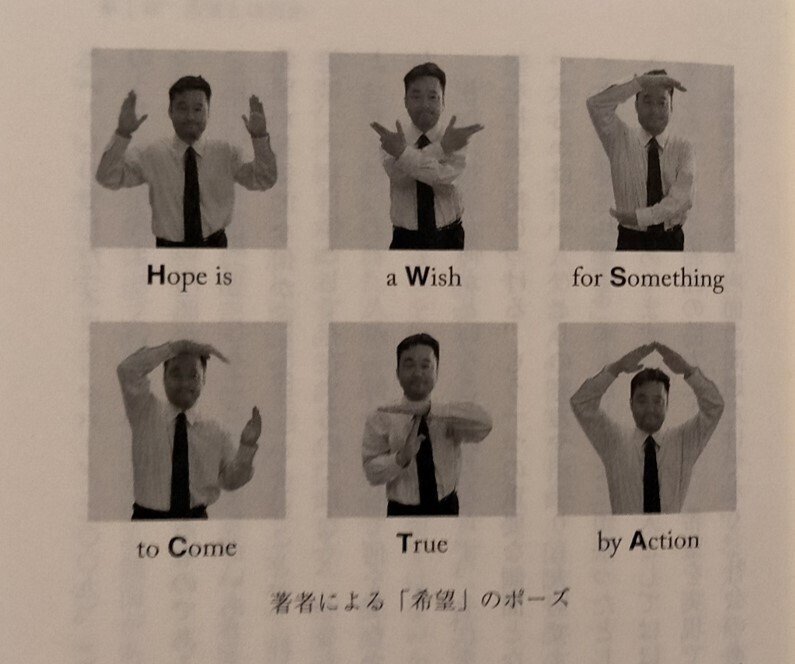

玄田氏(2010)によれば、希望とは(2010:40-48)、

Hope is a Wish for Something to Come True by Action with Others.「希望」とは4つの柱から成り立っているといいます。ひとつの柱は、 WIsh つまり「願い」「思い」「気持ち」です。

二つ目の柱は、Something あなたにとっての」大切な何かなのです。

三つ目の柱は、ComeTrue 実現です。

四つ目の柱は、Action つまり行動です。

これからも「希望学」を学び続け、希望を持って、一日一日を大事に過ごしていきたいと思います。

参考文献

・玄田有史『希望のつくり方』岩波新書、2010年。

・玄田有史編著『希望学』中公新書ラクレ、2014年。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?