授業UDとUDLはどこが違うのか?

先日、学生から「授業UDとUDLの違い」について質問されたので、自分なりの考えをまとめてみました。筆者は授業UD学会に理事として所属していますが、この文章は決して授業UDの優位性を述べるものではなく、客観的に違いを説明することを目的にしています。

UDL(学びのユニバーサルデザイン)

UDLはアメリカで1970年代頃から体系化されてきた理論的枠組で、現在はCAST(the Center of Applied Special Technology)が提唱しているUDLガイドラインに沿って取り組まれています。UDLガイドラインでは、次の3つの原則があります。

①取り組みのための多様な方法

②認知のための多様な方法

③行動と表出のための多様な方法

UDLでは学習に関する具体的なプロセスに「オプション(選択肢)」を組み込んで、多様な学習者に対応する授業を目指していきます。例えば、教材ビデオを視聴する場合、ナレーションは音声のみでなく字幕をつけることで、聴覚的情報処理が苦手なお子さんでも、視覚的能力を使って理解できることができるようにします。また鉛筆で字を書くのが苦手なお子さんに対しては、タブレット等によるキーボード入力で代替できるようにします。準備されたオプションから自分に適した方法を選択することを通して、子どもが自らの学びに適した方法にアクセスできるように促し、主体的な学習者になることができるよう促していきます。

UDLの特徴は、徹底したアクセシビリティの確保と、複数のオプションを学習者が選択可能な状況にすることでエンパワーメントしていくことにあると思います。学習の進度や方法を調節することができるので、学びの個別最適化との相性が良いと思われます。

授業のユニバーサルデザイン(授業UD)

授業UD(授業のユニバーサルデザイン)は、日本国内で日本の教育システムを前提に進めてきた取組です。通常学級に在籍する発達障害など特別な支援を必要とする児童生徒の授業参加や理解を促す手立てをふんだんに取り入れることで、在籍する全ての子どもたちが「わかる・できる」を目指す授業づくりを目指します。例えば、教員の言葉による説明だけでは聴覚処理が弱い子どもは理解が困難なので、「視覚化」と呼ばれる視覚的な手がかりを随所に使った手立てを授業に盛り込むことで、聴覚的にも視覚的にもわかりやすい授業を目指します。

授業UDの特徴は、日本の伝統的な授業スタイルと齟齬がなく、また一斉授業を前提にしているので子ども同士の「学び合い」を重視した授業づくりに適していると思います。新学習指導要領が目指す「主体的・対話的で深い学び」と相性が良いです。

ユニバーサルデザインの志向性の違い

UDLと授業UDはどちらもユニバーサルデザインを謳いながらも、どのようにユニバーサルデザインを実現するか、その志向性は異なっているように感じます。UDLは多様な学習者に対して様々なオプションを準備する「オプション志向型」、授業UDはデザイン(設計)段階に立ち戻り、多様な学習者みんなが学びやすい方法を検討する「デザイン志向型」と言えるでしょう。

例えば、スープを注ぐときに使うレードルで考えてみましょう。ファミレスなどのスープバーに置かれているレードルは右利き用のものが多く、左利きの人にとっては使いにくいです。

そこで右利き用だけでなく左利き用のレードルを準備して一緒に置いておくと、自分の利き手に合わせて使いやすい方を選ぶことができます。このようにオプション(選択肢)を準備することで、誰もが公平に利用することができるようにしていくのがオプション志向型ユニバーサルデザインといえます。

一方で、オプション志向型の場合は、オプションがあることが明示されておかないと、マイノリティの人が「自分にふさわしいオプションがある」ことに気づかずに、使いにくいマジョリティ向けのオプションを使ってしまい負担を強いられてしまうことがあります。前の人が使っていたレードルを、意識せずにそのまま使ってしまうことはよくあるでしょう。あるいは「左利き用のレードルがありますので、お申し付けください」と貼り紙をして、利用する場合になんらかの意思表明が必要などの場合はオプション利用にハードルが高くなり、結果としてマイノリティの人に負担をかけます。

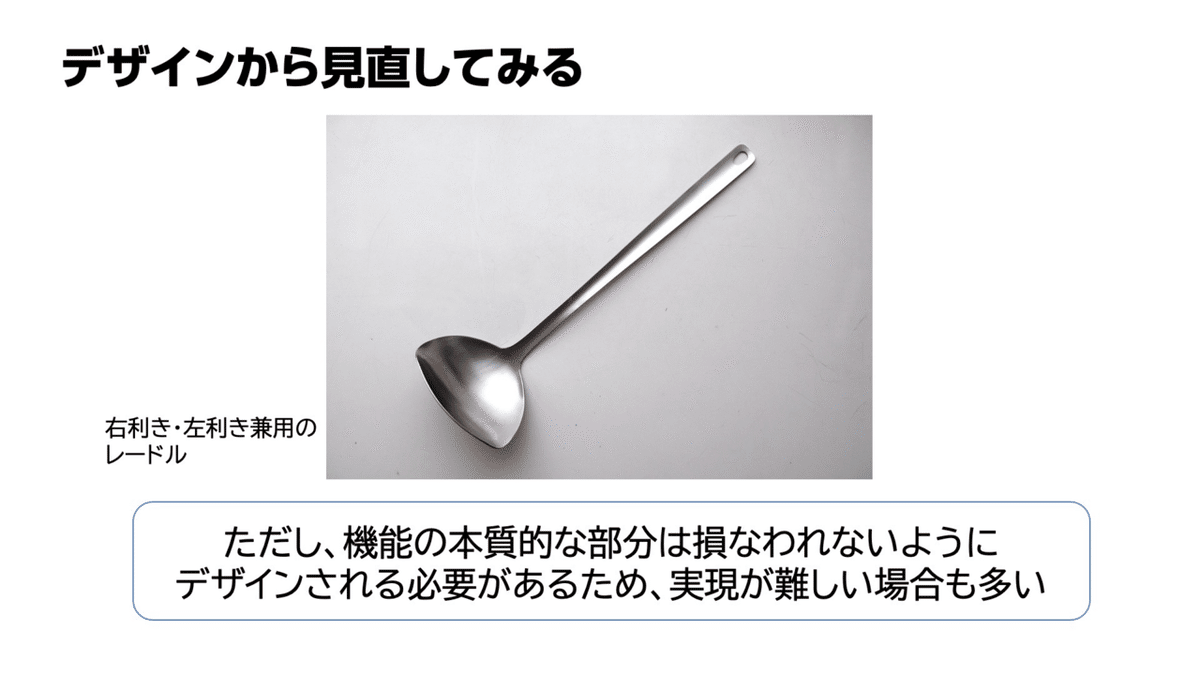

対してデザイン志向型は、そもそもマジョリティの人でもマイノリティの人でも誰もが使いやすいデザイン(設計)をすることを目指します。注ぎ口を両側につけた両利き用としているレードルを置けば、誰もが使いやすいスープバーになります。

こう考えると、デザイン志向型の方が良いと思われるかもしれませんが、事はそんなに単純ではありません。レードルの例えで説明しましたが、実際にマジョリティの人でもマイノリティの人でも利用しやすいデザインを検討するのは難しいです。また、私たちの社会は右利き・左利きのように1つの軸で2分されるようなシンプルな構造だけではなく、複数の軸が入り混じり、さらに程度も様々ということがほとんどです。一口で肢体不自由(まひ)といっても、上肢のみ、下肢のみ、あるいは上下肢両方の機能障害があり、さらに左右どちらか一側、四肢のうち1つのまひなど、状態像は変わります。さらにまひの症状自体も痙直性かアテトーゼ性、またはリジットなど多様です。

またデザインする際に、その建築物や製品、またはサービスがもつ本質的な機能は損なうわけにはいきません。左右利き兼用のレードルが、どちらか一方の利き手向けに作られたものよりも使いにくくては広まりません。常に「誰もが使いやすい」という正解に辿り着くわけではないでしょう。

現場での取組としては

そのように考えると、UDLと授業UDはどちらも目指すゴールは一緒でありながらも、その方法論が違うだけということができます。どちらかといえば、多様なオプションを設定することで対応するUDLの方がより重度な障害のあるお子さんも包摂できる可能性が高く、特別支援教育の考え方とマッチしているように思えます。

一方で(良いか悪いかは別にして)同調性の高い日本の学校の中では、他の人と違うやり方をすることに抵抗があるお子さんが多いと思います。また多様なオプションが用意されていたとしても、自分にマッチするオプションを選択するには試行錯誤が必要です。

そもそも実際の学校現場での取組として、UDLと授業UDのどちらが良いのかという議論は建設的ではないと思います。授業UDの取組の中にもUDL的なオプション志向型と呼べるものもあります(例えば「視覚化」は、聴覚優位の授業に視覚的手がかりを加えることで結果的に聴覚でも視覚でも理解できるようになっています)。要はそのバランスであり、また在籍する子どもたちの状態に応じて柔軟にやり方を変えていくことではないかと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?