世俗化問題

うちの場合は天心先生の記憶が曖昧なせいももあるが、そもそも武術が持っている曖昧なものを全部完璧に整理整頓すべきかどうかは難しい問題で。

— 鍬海 政雲Reconquista (@kuwamimasakumo) June 17, 2020

例えば心法とか外物とかの工夫で、どう考えてもおかしなものも含まれる。

よく知られている例では雑兵物語で馬の糞を飲んで血を下すという治療法。

そんなわけあるかい!と思うし、試せないし、というのは、うちの流儀のも少なからずあるわけだが、荒唐無稽、現代感覚から見ると、もしかすると当時から見てもおかしなものは、当時の感覚や考え方を学ぶ上で大事だったりもする。

— 鍬海 政雲Reconquista (@kuwamimasakumo) June 17, 2020

安易な考えで軽視は出来ない。

実際問題、戦いの最中にそんな余裕ないよ!とか色んな教えがあって、でもそれは自分の懐の深さを練るためのものとして、ありえないをありえるさせるための重要なポイントになることもある。

— 鍬海 政雲Reconquista (@kuwamimasakumo) June 17, 2020

風の事、陽光の事、ありとあらゆる曖昧な教えを曖昧なままに、各々きっちり正面から捉えて見る。

実地的な側面では基本的に無用なものだからこそ、そういう側面部、影の部分も堪能して味わう。

— 鍬海 政雲Reconquista (@kuwamimasakumo) June 17, 2020

これぞ文化の深さだと思うし、ここは一つ現代に生き残るための戦えるフィールドの一つだと思っている。

時代を超越するには、あえて旧きに徹する。

— 鍬海 政雲Reconquista (@kuwamimasakumo) June 17, 2020

かといえば格式とか重んじる人々にはめちゃくちゃ怒られることに取り組む。

これが兵法。

言うても稽古場で指導するのには限界があるから、オンライン稽古でガンガン門人、オンラインメンバー、メンバーシップの人々にシエアをして、定期的に実伝指南と研究を行うという感じでやることになった。

— 鍬海 政雲Reconquista (@kuwamimasakumo) June 17, 2020

アドバイスというか要望があったのも大きい。

この伝統を保存、継承していくためには、果たしてどのように流儀を運営していくべきなのか?

私たちにとってこれは、日々向かい合わなければならない大きな問題です。

昔に比べて、今の天心流は多少軌道に乗っていると言えるでしょう。

しかしこの急速に日々変化する社会においては、あるべき姿というのも時々刻々と変化していると考えなければなりません。

伝統を守るからこそ、変えられる部分は柔軟に対応していかなければなりません。

同時に、伝統を守るという意味で、変えてはいけない境界線は墨守しなければなりません。

伝統は頑なであるべきだという意見もあります。

大いに賛同するところです。

ただし、「それで伝統を守ることが出来る」という前提条件においてです。

少なくとも天心流ではそのように考えます。

そもそも完全に何もかも変わらずに継承させていくというのは、そもそも不可能です。

少しでも変化があるのならば継承すべきではないというのであれば、すでに髷を落とした時点で失伝させるべきであり、幕府が倒れて士分が消滅し、帯刀文化が途絶えた時点でやはり失伝させるべきものなのです。

車を拒絶して籠か馬に乗るべきですし、スマホにインターネットはおろか電話すら使ってはいけません。飛脚を使うべきです。

そもそも電気に頼るべきではありませんし、洋食などもってのほかです。

極論すぎますが、結局、程度の差に過ぎないというわけです。

どこで線引をするか。

それを決めるのは各々の流儀であり、よそはよそ、うちはうちという大原則を忘れなければ、いたずらに他流の方法にとやかく言うような野暮な真似は間違っても起こさずに済むでしょう。

もちろん、古武術というカテゴリとして考えれば、相応の露出度と知名度を持つ身としての責務も一定に生じるものと常々考えています。

そのために、常に情報発信においては、理由(失伝をかろうじて免れたとはいえ、いつ同じ危機に陥るとも知れない状況であるため、生存のため兵法として行っているという事)の説明と「あくまでも天心流における」という文言を重視し、折に触れてこれを記すようにしています。

普通に考えると、逐一そのような但し書き、説明を付するのは、雑音にほかなりません。

自流の広報において、諸流を鑑みるというのは、アクセルとブレーキを同時に踏むかのようなものです。

「ペプシコーラはとても美味しい!でもコカ・コーラも美味しいし、メッツコーラも好きだ!好み次第だよね!」

そんな広報がどこにあるでしょうか。

しかしそれでもこれを行わなければならないというのは、多様性は次代を考える上で必須なこと、そして他流を誹ることで自流を誇るような、前時代的な広報に対して真っ向からこれを否定するためです。

そうした排他的な広報は、今も非常に有効な手段です。

ですが本来、実力行使も辞せぬ一種の暴力装置でもあった武術が、現代において同じ論法をもってするのはあまりに危うい行為と言わざるをえません。

流儀の誇りを汚された以上、かかる手段を用いるというは、旧き時代の武術として考えれば、正しい行為です。

同時に、現代における武術としては、違法行為であり文化を社会的に抹殺する愚行でしかありません。

では黙していれば負け犬、弱腰と、自信が無いと益々相手を増長させることにもなりますし、ましてや舌戦を繰り広げるなど、あまりに見苦しく、マイノリティ化している古武術ジャンルを、ますます人が近寄らない辺境の地に追いやることにしかなりません。

世俗化の是非と功罪

天心流が取り組んでいるのは、天心流の世俗化です。

「知られてないのは、存在しないのと同じ」という言葉があります。

知らない人にとっては無と同じなのです。

ですからオウンドメディアを用いて広報活動を出来る限り積極的に行い、一人でも多くの人に知ってもらう必要があります。

そして徹底的に壁を取り除き、門を開放し、庭を開放し、一人でも多くの人に邸内に入って貰うという目論見です。

これによって昔とは比べ物にならない程、門人数は増えて活動規模も拡大し、知名度はゼロから世界に知られるようにまでなりました。

しかし物事には必ず光と影、陰と陽、裏と表があります。

これはそれこそ初期の仏教教団においても見られたものです。

お釈迦様の弟子に提婆達多(だいばだった)という人がいました。経典では暴れる象をけしかけてお釈迦様を暗殺しようとするなど、悪人として描かれています。

ですが実際の提婆達多は高潔な人だったようであり、徐々に教団の規模が大きくなるにつれて、戒律が甘くなり、出家や修行がイージーなものとなっているというように危機感を持ち、教団の改革(原点回帰)と粛清を釈迦に要求しました。

結果、お釈迦様はそれを認めず、提婆達多は最終的にお釈迦様の元を去り独立して、教義を説くこととなりました。

この仏教教団の世俗化について、仏教学者で僧侶の奈良康明先生は著作において下記のように記しています。

『(仏教教団の世俗化は)比丘達の「この世での悟り」ー実際問題として「未来世における悟り」などと言うのは存在しないものであるがーの可能性を少なくしたのでないかと思う。少なくとも自我欲望を抑制する訓練の場を狭めたとは言えよう。』

※()内は私がわかりやすいように付け足したものです。

※比丘…出家した修行僧の事。

要するに門徒の全体の質は低下したと推測されています。

糞掃衣(ズタボロの布切れを縫い合わせて泥で染めた衣)を服するものが、寄進(寄付)されたきれいな衣を纏うようになり、初期は定住が許されなかったものが屋根のある精舎(寺院の事)に住まい、一日午前一食の乞食(こつじき)から、在家信者から食事に招かれれば頂くようになる…。

多くの人々に受け入れられる世俗化は、軟弱な門徒を増やし、教団や僧侶の腐敗を生み出すという批判を受けることともなりました。

武術でも個として見れば、やはり平均的な門人の能力値は低下することは免れません。

一種のファッション化も起こる可能性があります。

しかしそれで良いと当時のお釈迦様は考えたのでしょう。

仏法のもとに多くの信者が集まり、その中から悟りを得て人々を導ける阿羅漢(あらかん)を見いだせれば、それは多くの人々を導くこととなります。

天心流でも同様です。

規模が大きくなれば、自ずとその中に、熱心な人が顕れます。

全体としては薄くなっても、全体が均一に薄くなるということはありません。

濃淡、グラデーションのように、濃い部分が正じ、そこは少数での濃厚さとはまた一口違った深みのある濃さを生み出すことが出来ると言えます。

競技人口が少なくとも、エキスパート、スペシャリストは誕生しますが、一般論としては競技人口の多寡は一流のレベルの質に直結すると言われます。

ですから、天心流では、意図的に、そして積極的に世俗化を行い、これにより次なる時代の担い手を育成し、同時に必要な様々な条件を整えていこうとしています。

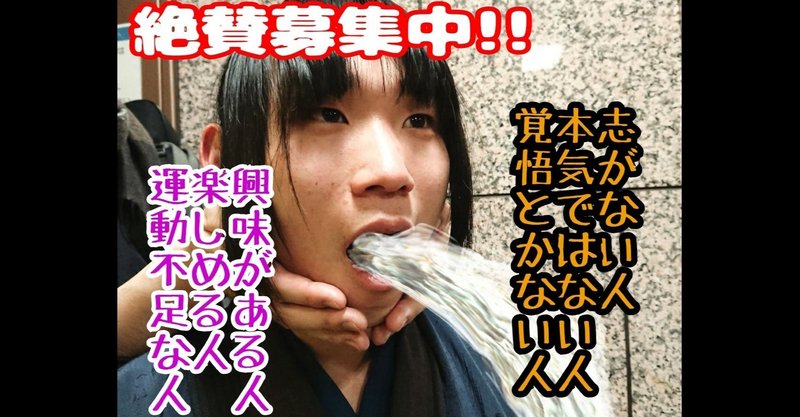

天心流では志がない人、本気ではない人、覚悟とか特にない人を絶賛募集しています。

— 残心大事 天心流兵法【TSR】 (@tenshinryu) June 14, 2020

興味がある人、楽しめる人、運動不足な人、絶賛募集中!!

お気軽極楽でなにが悪い!

天心流では気軽に通ってる内に気づいたら長く続いてしまった。

そんな人がたくさん増えて、裾野をどこまでも広くしたいのです。 pic.twitter.com/TgqcVvTWyh

youtube.com/channel/UCXPuOeySFeoYG7wrJROThBg/join

You Tube 天心流メンバーシップが開始しました!!

メンバーシップ、天心流オンラインメンバーの二段階(英語版を含めると三段階)になります!!

どうぞよろしくお願い致します!!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?