鞆繪屋(京橋・銀座)の研究

京橋區南傳馬町(現在の中央区京橋1丁目3辺り)に存在した、明治時代、日本の靴における黎明期を駆け抜けた伝説の靴屋『鞆繪屋(ともえや)』と日本の靴小売の祖「相場眞吉(あいばしんきち)」について。

前史 ー 創業者 相場眞吉

嘉永3年(1850)山形藩五万石を領した水野忠弘に仕えた牧野家に生まれる。文久2年(1863)13歳の時に江戸八丁堀の与力相場平左衛門の養子になった。大政奉還を5年後に控えた幕末の慌ただしい時代であったが、毎日湯島にあった昌平黌(しょうへいこう=昌平坂学問所)に通い勉学に勤しみ、また武技にも励んだ。慶応4年(1868)多くの友人たちは江戸開城とともに徳川慶喜の警護などを目的として結成された上野の彰義隊に走ったが「時代は開国、文明開化に動いている。禄を離れた以上、思い切った職業で身を立てよう」と決心した。ちなみにこの彰義隊は上野戦争で薩摩と長州を中心とする新政府軍にたった1日で惨敗してしまう。この時に新政府軍を指揮していたのは、後に西村勝三翁に軍靴を依頼した長州藩の大村益次郎である。

新作「八丁堀組屋敷図 1600分の1 嘉永6年」解説

相場姓は二箇所あるのでどちらかである可能性は高い

丸屋商店へ入社する。

丸善の創業者である早矢仕有的は日本橋橘町で開業医をしていた。しかし世界の覇権がオランダから英国に移るとともに、蘭学から英学を学ぶ必要性を感じた有的は、慶応3年(1867)当時評判の福沢諭吉の私塾(後の慶應義塾)の門を叩いた。私塾で有的は2歳年上の諭吉から英学はもちろん「経済」を学び医業以外の自己の可能性を拡げた。そして入塾して2年後の明治元年(1868)11月、自らが居住する横浜に諭吉と相談してつけた、世界(地球)を相手にして商売するという意味の「球屋(まるや)」と命名、明治2年(1869)年1月1日に「丸屋商社」を創業した。創業にあたって定められた『丸屋商社之記』は日本初の会社設立趣意書だが、一説にはこれもまた諭吉自身の手によるものといわれ、開業当時は主に諭吉の著作本の販売、同時に医薬品と医療器具の輸入を行っていた。そしてその翌年の明治3年(1870)には東京日本橋に店舗をを開設。その翌年には、書店薬店につづき唐物店(西洋小間物雑貨販売)と大阪店を、明治5年(1872)には京都店と仕立店(裁縫店)、明治6年(1873)には指物店(西洋家具の製造販売)を続々と展開していった。

19歳になっていた相場眞吉は、開店してすぐの丸屋商店に見習い店員として働いた。舶来雑貨など丸屋商店で扱う先鋭的な商品を見ているうちに、やがて日本人も着物が洋服に、下駄や草履が靴に、風呂敷が鞄に変わる時代がくるに違いないという確信を持った。そこで明治2年(1896)の秋には丸屋を退社すると、養父に相談して京橋區南傳馬町一丁目十六番地に靴と鞄の小売店を開き、屋号を「鞆繪屋(ともえや)」とした。

鞆繪屋洋品店

南傳馬町に開いた店舗だが、この京橋近辺は日本橋と銀座を結ぶ商店街として栄えており、開店初期は靴よりも舶来品の鞄や香水などがよく売れた。

「半髪頭(ちょんまげ)をたたいてみれば、因循姑息な音がする。総髪頭(長髪)をたたいてみれば、王政復古の音がする。ざんぎり頭をたたいてみれば、文明開化の音がする」

明治4年(1871)には散髪脱刀令が出されていたが、一部の進歩的な人以外には「刀やちょんまげは武士の魂」として市民の洋装化は一向に進まない状態でもあった。

ところが、明治5年(1872)に和田倉門内旧会津藩邸から出火し、強風に煽られる形で銀座の御堀端から築地までの950,400㎡を焼失したいわゆる「銀座大火」が発生。銀座一帯を焼き尽くしたこの火事を機会に、明治新政府は銀座通りを耐火構造の西洋風の煉瓦を使用した街路と瓦斯灯へと改造することとなった。着物から洋服、丁髷から散切頭、武士の誇りである刀を取り上げる廃刀令、木造の家屋から煉瓦の洋風建築。江戸から明治への変化は非常に目まぐるしく変化した。

新両替町が、銀座という地名になったのは明治2年(1869)からのこと。日本橋から始まる東海道の京橋から新橋のこのメインストリートは、明治5年(1872)の大火の後に一等煉瓦街へと変貌した。明治5年(1872)2月に発生した大規模な大火で京橋から銀座一帯が全焼したのを契機に、新橋から京橋の間に、火事に強い煉瓦を使用した西洋風の街並みを造る計画が立てられました。道幅が拡張され、バルコニー付き二階建ての煉瓦造りの街並みが、明治10年(1877)に完成したのですが、当初は煉瓦造りの建物が不評で空き家も多かったようで、本格的に煉瓦街が繁栄したのは明治20年代以降でした。

そんな明治5年(1872)に眞吉は結婚した。それを機に間口八間の入り口を外国人好みの靴や唐物(帽子や鞄などの洋品)を手広く仕入れて華やかに陳列したので、客から勧工場(日本独特の百貨商品陳列所=小型百貨店)と間違われるほどの豪華な店構えになり、銀座日本橋界隈では大いに話題となった。 下の写真は本店の写真である。三軒並んだ黒壁土蔵造りの店舗は 左から洋品小物店、真ん中が鞄店、右端が靴店である。

大日本博覧図 精行社 明治25年12月

『京橋區南傳馬町一丁目十六 鞆繪屋本店 明治廿五年 十二月』

『京橋區南傳馬町一丁目十六にあった本店 明治廿年後半頃』

『明治13年7月 東京商人録 横山錦柵 編 大日本商人録社』

鹿鳴館時代。銀座へ進出

明治15年(1882)6月25日に新橋と日本橋の間を結んで馬車鉄道が営業を開始し、その中間地点であった南傳馬町近辺はより華やかな街となった。

翌年の明治16年(1883)7月7日、イギリス人ジョサイア・コンドルによって設計された煉瓦造り二階建ての洋風建築「鹿鳴館」が麹町に建築。この同館落成より明治20年(1887)までがいわゆる華やかな「鹿鳴館時代」である。

鹿鳴館では国賓の接待や舞踏会ばかりでなく、天長節(11月3日、明治天皇誕生日)の祝賀会行事をはじめ数々の国内行事も行われるようになり皇族や上流婦人の慈善バザーも重要な催しであった。しかし、実際は日本の政府高官や夫人は西欧式舞踏会におけるマナーやエチケットなどを知るすべもなく、食べ方、服の着方、舞踏の仕方などは西欧人の目からは様にならないものだった。本人たちは真剣勝負だったが試行錯誤するばかりだった。西欧諸国の外交官もうわべでは連夜の舞踏会を楽しみながらその書面や日記などにはこうした日本人を滑稽と記して嘲笑していた。またダンスを踊れる日本人女性が少なかったためダンスの訓練を受けた芸妓が舞踏会の員数として動員されていたことがジョルジュ・ビゴーの風刺画に描かれ、さらに高等女学校の生徒も動員されていたという。この鹿鳴館時代に当時の貴族や華族たちに洋装が浸透して行くことになる。

この洋風化政策のおかげで「大塚商店」や「磯村レマルシャン製靴所」など名人と言われる靴屋には多数の注文が入り、鞆絵屋の店先も門前市を成すほど大盛況であった。

明治18年版「東京流行細見記」(細見記とは番付表。花魁の吉原細見が有名)の靴屋皮造頁に「ほんじょ桜組」「ぎんざ大倉組」「ひかげ丁大塚」「かんだ武藤」「をわり丁磯村」「丸屋」など当時の名だたる名人や靴店とともに「京ばし巴屋」の名前が記されている。

『明治18年版 東京流行細見記』

●各國各種 靴製造賣捌所 鞆繪屋相場本店弊店従來御爲筋(為筋)と専一に製造販賣仕居候處益(処益)御好評御愛顧と蒙り日に隆盛に趣在来の職工にて手廻り兼更に良工と相增し續々製出廉?價(廉価)に奉差上候得者尚一層の御愛顧奉願上候●各國各種 革鞄製造賣捌所 鞆繪屋相場支店再申弊店隣家支店にて賣捌候旅行用カバン手提各種ハ従来の熟練上より革質の精良なるを用ひ製造仕其の保存方亦 格別の御徳用に相成候得者本店同様御愛顧奉願上候 但し舶来製ゴム長靴手提澤山仕入置申候京橋南傳馬町一十六番地 鞆繪屋眞吉同支店●西洋造かし藏 京橋南傳馬町一十五番地間口貳間木造住居付見世前九尺程樹木槌望の方ハ御來車と乞官許本京橋南傳馬町一十六番地●疫齋丸 俗におにのぐわんやく引風一切の妙藥 一包 五銭

『明治十八年十二月廿日 讀賣新聞』

今般弊廛製靴販路擴張の爲偉大改良を加へ御注文に勝るの良品を特別廉價を以て賣捌候間品柄直段随意御縦覧を乞ふ並に學校用子供靴敷品賣捌候京橋南傳馬町一十六番地 鞆繪屋本廛

『明治十九年五月廿二日 讀賣新聞』ウェリントン型ブーツ

弊廛創業以來此に拾有余年今般製靴販路擴張の爲一大改良と加へ諸種の革類本國仏蘭西より直取引仕諸君の御便理を承り別段注文等を爲の手数を省き反て注文に勝る良品を特別廉價に賣捌候並に學校用子供靴数品京橋南傳馬町壹丁目 鞆繪屋本廛

『明治十九年五月廿六日 讀賣新聞』

『明治廿年五月七日 讀賣新聞』

明治20年(1887)に尾張町六丁目(現GINZA SIX=旧松坂屋銀座店)十五番地第二戸(尾張町二丁目五番町?)にあり、前年明治19年に他界した靴名人「磯村レマルシャン」の店を買い取り銀座に出店することになる。

尾張町(銀座?)六丁目十五番地第二戸 この土地は三代にわたり靴屋が交替した。明治9年(1876)に千葉県氏族 鈴木三成がこの土地を払い下げを受けオランダ人のレマルシャンを雇い(3年契約)開店。翌年には第一回内国勧業博に婦人靴を出品している。間もなくレマルシャンは磯村安兵衛の娘・おすてと結婚「明治初期の国際結婚のハシリ」として随分と話題になる。明治14年(1881)8月養父の安兵衛が鈴木から譲り受け、洋風店舗「レマルシャン製靴所」を新築します。彼の欧州式の手縫い靴は好評でやがて横浜に支店を出すまでに至る。しかし46歳の働き盛りにレマルシャンは他界。翌明治20年(1887)にこの店舗は輸入靴鞄小売店のトモエヤの手に渡った。「銀座六丁目小史」

『レマルシャン自身のスケッチによる銀座のレマルシャン製靴所』

『レマルシャンが店を開いた頃の銀座煉瓦街 明治10年(1877)頃』

明治22年(1889)に発布された大日本帝国憲法。その翌年には帝国議会が開設される。この流れもまた靴屋にとって大きな追い風となった。

文武百官の礼装用の靴の生産が間に合わず靴でありさえすれば仕方ないということで生地そのままの上に靴墨を塗った既製の靴が立派に通用したという笑い話まで伝えられている。「大塚製靴百年史」

舶来物を扱っていたトモエヤにとってもこの出来事は大きく一説によれば、あまりにも受注が多く、レマルシャンの店(弟子の高橋誠治か伊東金之助(桜組工場長)?)に頼んで靴を作ってもらったという話も伝わっている。※要出典。

『明治22年(1889)12月15日 東京朝日新聞』各店販賣品之廣告

第三回内国勧業博覧会にて靴が二等進歩賞を鞄が三等有効賞を受賞

明治23年(1890)に開かれた第三回内国勧業博覧会にて靴が二等進歩賞を鞄が三等有効賞を受賞する。(大塚岩次郎とレマルシャンの弟子である高橋誠治(京橋區竹川町 皇室御用達)が一等進歩賞を受賞した大会)

『明治二十三年七月二十三日 讀賣新聞』

『第三回内国勧業博覧会褒賞授与人名録 靴 進歩二等 鞄 有功三等』

話は前後するが、明治8年(1875)日本の靴の開祖である西村勝三は軍靴製造だけでなく民需向けに銀座(現在の松屋銀座内ルイヴィトン角地)に店舗を出す。下のイラストは銀座三丁目にあった「銀座第三街 伊勢勝売場(後桜組出張所)」。彼らの主軸は陸軍の軍靴であったが、この頃には注文靴(民需向け)も重要になってきたのであろうと考えられる。明治23年(1890)に開かれた第三回内国勧業博覧会には「東京市京橋区銀座三丁目十六番地 桜組出張店」として受賞も果たしている。

『銀座第二支店以前に建っていた桜組出張所』

『明治19年 學校用背嚢 銀座三丁目角 櫻組造靴場出張店 広告』

◎桜組出張店の出火に付 銀座三丁目桜組出張店より出火したる原因は厠のランプより起こりしとの事に聞きしが、昨今また放火ならんとの嫌疑起こり、その筋において厳重取調べ中なりと聞く。又一説には出火の夜同店にて八百円余の金紛失し、既に今日に至るまで其の曲者の現れざるより、昨今社員は種々手を尽くし共吟味までなし居るよし。『東京朝日新聞』(明治23年12月11日)

西村勝三は火事で消失したのを契機に、もしくは品川に新工場を設立したのを機会に、明治30年(1897)この銀座三丁目にあった注文靴出張所を閉めることになる。

この桜組出張所の跡地をそのまま譲り受け、明治30年(1897)には銀座三丁目にのちの銀座鞆繪屋支店になる第二支店(旧桜組銀座出張店)を設けてから店はより一層繁盛した。銀座界隈は当時新聞社も多く、彼らは進歩的であったため洋服を率先して着用しており当然革靴は飛ぶように売れた。

『大変モダンな建築で話題になった鞆繪屋第二支店(後の銀座支店)』

明治28年(1895)に京都で開かれた第四回内國勧業博覧會において、三つ目のメダルとなる有功章を再び受賞する。

『第四回内国勧業博覧会受賞名鑑 明治廿八年 有功三等 靴 相場眞吉』

『明治廿十九年九月廿二日 東京朝日新聞』

京橋區尾張町貳(二)丁目に鞆繪屋鞄支店があったことがわかる。

『明治三十年八月七日 東京朝日新聞 近年流行絨氈(じゅうたん)製鞄』

『大変モダンな建築で話題になった鞆繪屋第二支店(後の銀座支店)』

明治35年(1902)に出版された「東京京橋区銀座附近戸別一覧図」(平田勇太郎作成、掲載図はその一部分)によれば

銀座通りに面した東側の店舗を紹介していこう。地名は尾張町二丁目(現銀座六丁目)、現在松坂屋がある場所(中略)蕎麦屋の隣が、第一鞄屋の支店。この鞄店の場所には、後に警醒社書店(『明治の銀座職人話』で警酔社書店とあるのは誤植)が入る。同店はキリスト教関係の図書も出版し、聖書や横文字の本を扱う本屋である。その隣が、機械の児島商店。同店は、すぐに米国帰りの小松美十郎が経営するサンデン電気商会になる。

とある。この時期を境に「第一鞄屋」のちに「警醒社」が入居していることになっているので、旧「レマルシャン製靴所」のトモエヤ第一支店はこの年には撤退していたようだ。

※追記

「東京京橋區銀座付近個別一覧図」明治35年(1902)に掲載の地図によると天賞堂の新橋側には「相場眞吉 第一鞄屋支店」の表記なので「警醒社」が入居するまでは鞆繪屋だったことがわかる。

1889年(明治22年)東京に東京福音社とキリスト教図書出版社警醒社を併合して警醒社を創業、キリスト教に関する文芸、哲学のものを出版した。Wikipedia 警醒社

※1889年(明治22)に尾張町二丁目に「最上堂」という出版社が存在していたようだが、これは前述「鞆繪屋」が和英辞書の広告に出していた「最上堂」である可能性が高い。

『明治廿二年二月 帝国憲法俗解 : 傍訓 著者 馬場寿 編 出版者 最上堂』

日本赤十字社御用達を承る。

日本赤十字社の前身は旧田野口藩主の伯爵大給恒(おぎゅう ゆずる)や元老院議官で後に伯爵となった佐野常民(さの つねたみ)同じく後に子爵となる桜井忠興(さくらい ただおき)らが、西南戦争時の1877年(明治10年)に熊本洋学校に設立した博愛社である。Wikipedia 日本赤十字社

大日本赤十字社二十五年記念・日本赤十字社 日本赤十字社病院御用達大日本赤十字社(弊店は)創立二十五周年紀念大會を祝して此の廣告切抜御持参の方ハ割引す 弊店の製品ハ堅牢優美高尚にして而も克く賓用に適す

『明治三十五年十月廿一日 讀賣新聞』

明治35年10月31日鞆繪屋靴部 京橋區南傳馬町一丁目 鞆繪屋支舗 京橋區銀座三丁目 業務を拡張し隣店に普通品の大販賣部を增設し顧客の便を計る

『明治35年10月31日 東京朝日新聞』大日本赤十字社御用達』

明治30年頃には本店(京橋南伝馬町一丁目)、銀座第一支店(尾張町六丁目)、銀座第二支店(銀座三丁目)、※京橋支店(本店前)、※女子大前売店まで支店を出した(※未確認要出典)

当時の靴の価格は子供靴でダースが12から13円。紳士靴が一足5から10円。婦人靴が3から9円であった。そして舶来品はもっと上である。とすれば一日2000円の売上を立てていた当時の鞆繪屋は、250足程度売っていたことになり(※鞄が含まれていないために単純計算できないが)大変な人気を博していたことになる。

明治33年(1900)2月10日。眞吉は風邪がきっかけで肺炎を併発。51歳で亡くなった。その訃報は東京朝日新聞にも掲載された。

二代目 相場逹之助

二代目を継いだ相場達之助。後年、一般的に彼のことを先代が築いた大きな財産を一代で潰した愚息や放蕩息子と評されることも多い。しかし当時の靴業界の状況からすると、大変進歩的な考え方を持っていた先駆者であったことは明らかである。

相場逹之助がトモエヤの事業を引き継いだのは、明治33年(1900)、彼が21歳の慶應義塾生の時であった。若い達之助は福沢諭吉の影響を強く受けており、商売に対する姿勢はグローバルなものであり、創業者の眞吉も積極的だったが、それ以上に進歩的であった。

「同じ靴を扱う以上このまま輸入靴の一小売業者であってはならない」

彼は同業者である西村勝三率いる「桜組」や大塚岩次郎の「大塚商会」など大規模に軍靴製造している靴業界の雄を意識したに違いない。

『明治34年(1901)12月東京朝日新聞広告 婦人靴の取り扱い』

『明治三十五年頃?の銀座トモエヤ』靴ト鞄ノ一点張(要確認)

マッキンレー靴

彼が眞吉から事業を引き継いだ時に貮(二)百萬圓の遺産があったと言われている(明治時代の壱圓≒現在の四千円)。

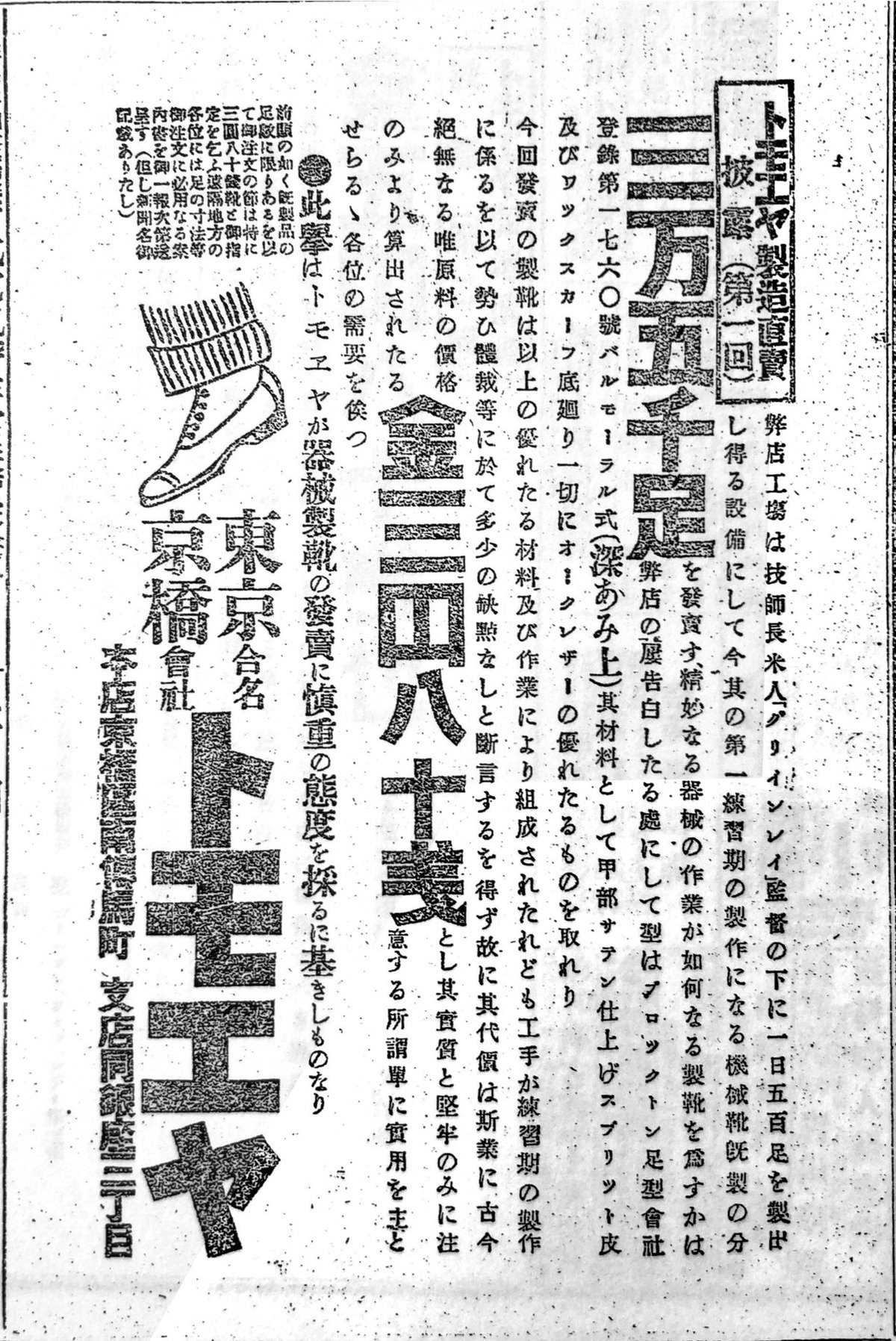

明治35年(1902)に、親族の反対を押しきってアメリカからマッケイ製靴機一式と4名の技師を招き、翌36年に当時のアメリカ大統領の名前を取って「マッキンレー靴」と名付けて売り出した。

当時の広告からラストは日本人向けのラスト

「弊店がマッキンレー靴を我が市場へ紹介致す候事に関しての一の動機は、製靴の先進国たる米国製靴業発達の歴史を研究せしに出でし義に御座候。米国製靴業の発達成績に著しきものあるは、各位に於てつとに御了承の事と存じ候。なかんずく万事に節約を旨とせる分業制度を利用致し候事は、製靴当事者にとり多大の利あるのみならず、最も完全なる均一制靴を製出するの便宜を整え得るため、一般にこの方法を採用致し居り候。弊店はこの点に着目留意致しマッキンレー靴輸入に際し、この分担法を利用するに相決め申し候。即ち原料の豊富なる米国より、すべからく半製品の状態において原料を輸入し、比較的賃金の低き吾邦の労力をこれに加えて、完全なる均一制靴マッキンレーを発売し、一般の需要者各位が受けつゝありし多大の不便を、適当に補足するの設備を相整え申し候。故に弊店の一手販売にかゝるマッキンレー靴は、アッパアス(上皮)ヒール(踵)バンプ(上包)ソール(底)その他一足の靴を構成するに必要なる全ての部分を、一個の小釘鋲に至るまで半製のまゝ輸入し、各部を弊店附属工場において集合の上、初めて一個の完き商品として各位の御需要に応ずる義に候。」とある。

この頃、同じく銀座に店を出し明治の煙草王と言われた岩谷松平が「天狗たばこ」を派手に宣伝広告したことに影響を受けたのか、明治の中期頃には銀座一帯の電柱という電柱に、マンジ巴の商標に「靴と鞄の一点張(専門店)」の文句を張り出して大衆宣伝をおこなった。

『ブロックトン足型會社(Boot and shoe recorder July-Sept. 1901)』

「丈夫で、安くて、安心のできる機械靴」がキャッチフレーズで、価格は

(A号)二円八十銭 (B号)三円八十銭 (C号)四円八十銭 (D号)五円八十銭でした。

トモエヤの丈夫で安い機械靴は、手縫い靴業者からは敵視されました。

『レザア レコヲダア 明治37年10月発行 第一巻第一号 64頁』

『左 明治37年(1904)12月20日 東京朝日新聞 戰時用靴航海用大鞄 マッキンレー靴 右 明治38年(1905)1月12日 東京朝日新聞 BAG&TRUNKS』

グリインレイ靴

『明治39年(1906)年4月12日 東京朝日新聞トモエヤ製造直賣披露第一回』

『明治39年(1906)年5月6日 東京朝日新聞トモエヤ製造直賣披露第二回』

『明治39年(1906)年12月9日 東京朝日新聞一面 安心の出来る靴と鞄』

『安心の出来る靴 トモエヤ器機製靴工場 TOMOEYA SHOE FACTORY』

その後も順調に販売額を増やしていきましたが、明治40年(1907)、戦後の大恐慌によってトモエヤは倒産した。

明治40年(1907)2月25日の讀賣新聞によれば

○トモエヤ靴鞄老舗京橋南傳馬町同店は今回トモエヤ器械製靴株式會社へ工場の機械全部其他付属品等譲渡したれど同店は従前の通り層一倍業務を拡張し會社とも提携し製品の大販賣はもとよりすべてに付大勉強を為す由と記されている。

『明治四十三年十一月廿二日 讀賣新聞 靴と鞄の一點(点)張』

明治43年(1910)11月10日朝日新聞の広告には

御馴染のトモエヤは今や其全勢力を銀座三丁目の角店に集中しクツとカバンに付き二個の新計畫を皆様に御披露仕候 其一はカバンの圴一定價販賣 其二は新マツキンレー靴の賣出し 東京銀座トモエヤ商店卸部

と記されるにいたり、この年には銀座店に絞り運営始めたのがうかがい知れる。

『明治三十五年頃?の銀座トモエヤ』靴ト鞄ノ一点張

広告の雰囲気からも下記の広告と同一要素が強く明治四十年代ではないか?と推測される

『明治四十三年十二月十七日 朝日新聞』東京銀座トモエヤへ

『明治四十四年二月二十日 朝日新聞』

そして、朝日新聞明治44年(1911)2月24日の広告「靴の王」を最後にこの世から消滅してしまうことになった。

『最後の広告になった「靴の王」シリーズ』

戦後の大恐慌以降の明治44年(1911)までは「トモエヤ」も現存していたことになる。翌年の明治45年(1912)7月に明治天皇が崩御、大正時代に切り替わるとともに明治時代を代表した名店がその遺伝子をアヲキ商店と銀座ヨシノヤに引き継ぐ形で閉店することになる。

放蕩主人 辻謙之助

話は前後するが、明治42年(1909)3月8日の東京朝日新聞に以下のような記事が出ている。

●鞆繪屋の放蕩児 ー 豪遊の果てが無銭遊興銀座街頭の一老舗と知られたる京橋區銀座三の十二、革具商鞆繪屋〓辻謙之助(二十七)と云ふ山なす負債も一旦片付きて間もあらざるに又も放蕩に放蕩を重ね近頃は新借財に首も廻らぬ有様なれるが先月十二日より赤坂區田町後待合菊上しに入浸りとなり同町も芸奴屋善久川事吉田きく方抱へ蝶々事小島たま(十七)を呼びて二十八日迄大盡遊びをなし己が名ある商舗の若主人と云ふ信用に任せて遂に遊興費五百圓迄に達したるを一文の勘定も出来ず二十八日の夜より蝶々を連れて逃げ出し神田區駿河臺旅館龍√茗館(もうめいかん)に夫婦気取にて止宿し居たるを〓て無銭遊興の訴へに接したる赤坂署の手に突き止められ謙之助は昨日檢事局に送られ蝶々は無届外宿の廉にて科料に處せられたられたり(〓は判読不明)

また3月10日の讀賣新聞にその続報が書かれている。

●鞆繪屋の續聞 去廿八日より六日間京橋區銀座三丁目の鞆繪屋主人辻謙之助(二十七)と共に神田龍名館に潜伏し居りし赤坂喜久川の抱藝妓蝶々事小島おたま(十八)は無断外泊の件にて八日金三圓の科料に處せられたり好た男の爲なら仕方ないと惚氣てるよし

辻家は真吉の三女の仲の嫁入り先である。

眞吉が一代で起こした名店トモエヤの歴史の悲惨な末路だったことがうかがいしれる。

矢代徳次郎

トモエヤの一番番頭だった矢代徳次郎は倒産後にヨシノヤ靴店(銀座ヨシノヤ)を開業します。

後談

明治40年(1907)8月13日の「東京日日新聞」トモエヤの支店長を勤めていた高橋弥四郎が「アヲキ商店」を開業する旨の広告が出稿されている(当時の新聞からは未確認)

下の広告は上段が大正元年(1912)に出版された「京橋繁盛記」と言う書籍の広告。写真と住所から銀座第二支店を改装したものだ思われる。また中段の広告には1919年(大正8)5月1日の官報であるが、本店の銀座三丁目とともに、支店に元トモエヤの京橋本店の住所「京橋傳馬町一」と記されており、この時期には京橋も手に入れていたことになる。下段は関東大震災後の1924年(大正13)4月7日に発行再開された官報だが、ここには京橋の名前がなく震災により消失したものた考えられる。

追記 1911年(明治44)発行の「皮革世界」によると以下記されている。

▲新舊(旧) 銀座トモエ屋は閉店し其跡へ舊(旧)支配人まり京橋南傳馬町「靑木商店」が移轉(転)し靴鞄を盛んに営業せり

『銀座 松崎天民 著 銀ぶらガイド社 昭和2 』

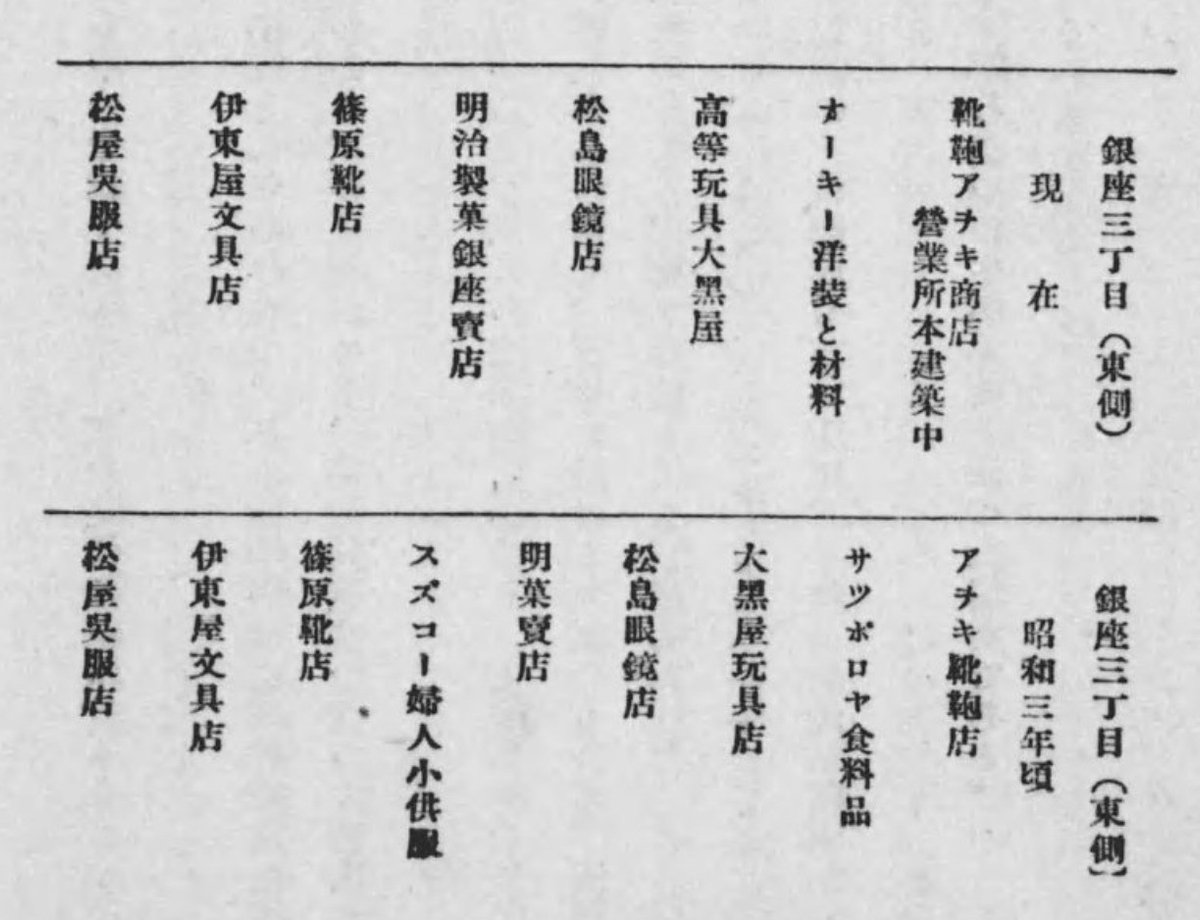

1928年(昭和3)の銀座のパノラマに、1929年(昭和4)出版の『銀座通』(四六書院、復刻:廣済堂文庫)を参考にして店舗名を入れたバージョン。結構当てはまらないものがあり、時期も1年くらい違うので色々と間違ってるのかもしれない。

1923年(大正12)が関東大震災後に当たるため、被災後に本店の建物も変わっていたものと推測される。

『昭和3年ごろの銀座のパノラマ写真 銀座三丁目アヲキ靴鞄店』

1934年(昭和9)銀座三丁目の店舗改築のため破格大売り出しという広告が朝日新聞に掲載。日中戦争が開戦された1937年(昭和12)石角春之助著 銀座秘録にはアヲキ靴鞄店はまだ存在しており(靴鞄アヲキ商店営業所本建築中と記載)このまま戦中へと突入していったのだろう。同じ銀座三丁目に「松屋呉服店」「伊東屋文具店」など現存するものが多いこの地区がいかに華やかな通りだったのかお分かりいただけるだろう。

その後「ヨシノヤ靴店七十年史」によれば

現在の松屋の京橋寄り角にあったトモエヤの銀座支店を引き継いだ形の「アヲキ(文中アオキ)」という靴店も、終戦とともに消滅している」

と記されている。1944年(昭和19)5月24日(銀座地区3回目)の東京大空襲でこの辺りはほとんどが焼失しており、残念ながらアヲキ商店も焼失したのであろう。

追記

駒形にある「世界カバン博物館」に展示してある西園寺公望が1919年主席全権大使としてパリ講和会議に出席の際に使用したトランクは銀座アヲキ商店製であったことが確認できる。

戦前の銀座の様子がうかがい知れる「限りなき舗道 / 監督 成瀬巳喜男」

参考文献

御殿山今昔物語 第十五回「西村勝三」(前編)

明治21年 官報 桜組製靴所 京橋區築地一丁目一番地 出張所銀座三丁目十六番地

第三回内国勧業博覧会受賞者人名録 両友社 明治23年9月

明治初期の銀座煉瓦街建設における江戸の都市構造

銀座秘録 石角春之助 著

いいなと思ったら応援しよう!