2級土木施工管理技士 二次検定を受けた感想

2023年10月22日、青山学院大学にて2級土木施工管理技士の第二次検定を受けてきました。

記憶が鮮明なうちに感想をまとめようと思いますので、来年以降受ける方の参考になれば幸いです。

なお試験翌日の2023年10月23日、試験元である「一般財団法人 全国建設研修センター」が試験問題を公開しました。リンクを貼っておきますのでご覧ください。

試験問題/正答肢

2023年度の難易度は普通かやや易しい

穴埋め問題にせよ記述問題にせよ、過去問を解いていれば類似問題ばかりなので特に難しいとは思いませんでした。

逆に過去問をちゃんと解いていないと難しいと感じる人はいたでしょう。

必須問題4の切土の穴埋め問題は、過去問にほぼ同じ内容の問いがあったので、それを解いた人ならサービス問題かと。

問題を解く前に必ず注意事項を読む

皆さん見落としがちですが、問題を解く前に注意事項を読んだ方が良いです。

そこで特に必要な箇所をピックアップします。

問題1~問題5は必須問題ですので必ず解答してください

二次検定の問題は必須問題(問1~5)と選択問題(問6~9)で形成されています。そのうち必須問題の内訳は以下の通り。

問1:経験記述 今年は安全管理と工程管理でした

問2:明り掘削に関する穴埋め問題

問3:特定建設資材に関する記述問題

問4:切土法面に関する穴埋め問題

問5:コンクリート用語に関する記述問題

以上5つは分からなくてもとりあえず解答欄を埋めましょう。

問1の解答が無記載等の場合、問題2以降は採点の対象となりません

上記で「必ず」と念を押しているのには理由がありました。

問2以降をきちんと解いたとしても、問1を解いていないと採点すらしてくれません。手厳しい。

(選択問題)それぞれの選択肢定数を超えて解答した場合は、減点となります。

問6~問9は選択問題となり、4つの設問から2つ選びます。でも多く解答しても意味がないことが分かりますね。

余裕があればすべての問題を解けばいいのですが、解答用紙には選択した問題の解答だけ書きましょう。減点されては意味がありません。

(選択問題)選択した問題は、解答用紙の選択欄に〇印を必ず記入してください

〇印を記入しないとどうなるかは何も書かれていません。

点数に入れないのか減点されるのかも分からないので、絶対に忘れないようにしましょう。

実は〇印を記入する欄は問1にもあります。その箇所とは問1で、必須問題です。

そして問1に関する注意事項には「問題1の解答が無記載等の場合、問題2以降は採点の対象となりません」と書かれていました。

よって問1の〇印選択欄には工程管理もしくは安全管理の記述を選んだかの選択欄があるので〇印を記入しないと一発アウトになるわけです。

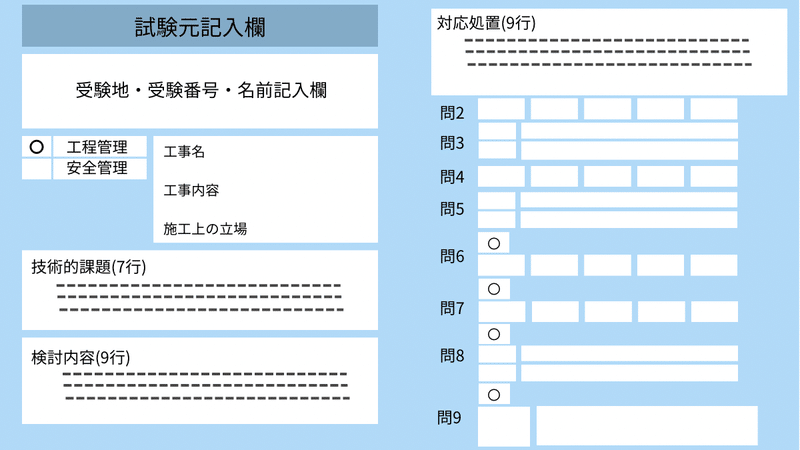

記憶が薄れる前に解答用紙のイメージを作成したので参考にどうぞ↓

※ところどころ記憶があやふやになってきていますので、違ってたら指摘ください。

経験記述は7行9行9行

経験記述は去年と同じで技術的課題が7行、検討内容と対応処置が9行でした。

ちゃんと準備している人であれば特に問題ないかと思われます。

穴埋め問題は過去問を解いていれば問題なし

先述した通り過去問の類似問題が出たので、過去問をちゃんと解いていれば問題ないかと思われます。

でも1問だけよくわからない内容があったので、小ネタで取り上げます。

記述は説明文をよく読んで正しい書き方で書く

問3と問5が言葉で説明する問題でした。両方の問題に言えることですが、ちゃんと問の説明を読んだ方がいいですね。

例えば問3であれば「特定資材①~④から2つ選び、その番号、再資源後の材料名又は主な利用用途を解答欄に記述しなさい」と問われています。

仮に利用用途を答えたい場合、「〇〇で××が~である」のような文章だと、説明しているだけで利用用途を答えていることにならず減点になるかもしれません。

小ネタ

「締固め度の規定値」

問6の盛土の締固め管理方法に関する穴埋め問題のうち、以下の問題だけあやふやなまま試験が終了してしまいました。みなさん分かりましたか?

(3)締固め度の規定値は、一般にJIS A 1210(突固めによる土の締固め試験方法)のA法で道路土工に規定された室内試験から得られる土の最大(ハ)の(二)%以上とされている。

(ハ)に入る単語は乾燥密度ですが、(二)に入る数字が試験中は定められませんでした。

JIS A 1210を検索して、検索結果を見ても特定の数字は出てこないんですよね。

そこで文章中にあった道路土工(盛土工指針 平成22年度版)を確認してみると関連ページが見つかりました。(P219)

道路土工によるとA法の締固め度は90以上と書かれています(土砂の場合)。だから90でいいと思います。違ったら教えてください。

バーチャートの工事名欄が小さすぎ

解答欄の仕様のせいで、最後の問題であるバーチャートの工事名記載欄がとてつもなく小さく、鉛筆だと書きにくいと思います。

シャープペンシルですらギリギリ書けるかどうかでしたので、これは主催者側の配慮ミスかと。

参考になった資料

試験勉強で使用した参考書や動画を紹介します。

一部アマゾンアソシエイトリンクを貼っていますが、収益にご協力いただけるのであればこのページのリンクから飛んでみてください。

参考書&動画

二次検定オンリーの参考書はあまり多くないので良書を探すのに苦労しました。

作者のYouTube動画も参考になるので併用すると効果抜群です。

YouTubeのURLも併せて紹介します。

道路土工はいろんな種類が出ているが、盛土の他に切土、軟弱地盤、擁壁、仮設構造物があります。

道路土工は問題の元ネタになっている場合が多いので、所持しておくといざという時に便利。

添削サービス

ココナラで検索すると添削サービスがたくさん出てきます。

評価を確認しつつ、気に入った方のサービスを選ぶのが一番いいと思います。

ちなみに私はは「ちゃんさと技師」さんにお願いしました。丁寧な添削をしてくれたので感謝しています。

まとめ

疲れたのでこれくらいでまとめます。

問題自体は難しくなかったけど、一発アウトな箇所があったり、〇付けないといけなかったり、解答しすぎると減点されるという意外な盲点がある試験だなと思いました。

実際合格しているかは合格発表日以降じゃないとわからないわけで、それまでは少しゆっくりするつもりです。流石にメンタル休めたいので……

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?