法律コラム02〜論証の覚え方〜

こんにちは、たまっち先生です。

今回は、法律コラムの第2回として、論証の覚え方について記事を書いていきたいと思います。

(※移動中の新幹線内で書いていますので、誤字があったらすいません。)

論証は予備試験、司法試験受験生ならほとんどの方がご存知だと思いますが、答案では必須の規範ですよね。

論証を覚える必要があることはわかっていても、どうやって覚えたらいいのか、どの程度の正確性で覚えたらいいのか、について困っているというご相談をよく受けます。

下記リンクより、予備試験・司法試験受験生向けの過去問添削、個別指導のお申込みが可能です。

本記事が、そのような悩みを解決する上で少しでもお役に立てば幸いです。

最後に、be a lawyer講師作成の論証集についてもご紹介させていただいておりますので、そちらもぜひご覧いただけますと幸いです(本記事をご購入いただけますとbe a lawyer論証集7科目セットのデータをダウンロードいただけます。)

大学受験のご経験がある方からお分かりだと思いますが、暗記が必要なものというのは、大体短いワードであることが多いですよね。

世界史や日本史の人物名や事件名であったり、英語の英単語であったり、、、暗記すべきものは短い単語であることが多い印象です。

ですが、予備試験、司法試験における論証は非常に長いですよね。

長いから覚えづらい、読んでいても全く頭に入ってこない、そのような悩みを抱えている方は少なくないと思います。

私が考える、論証の覚え方のポイントは大きく分けて3点です。

① 暗記対象の把握〜全部正確に覚える必要はなく、論理を押さえることに重点を置く〜

論証を覚える=論証を完璧に覚える、と誤解している方、結構多いのではないでしょうか。

このような誤解をしている方は、初学者の方〜ロー入試受験レベルの受験生に多い印象です。

このような方の特徴として、「論証を覚えること」に目標を置いてしまっており、「合格答案を書けるようになる」という本来の目的を無意識のうちに見失っていることがあります。

ですが、皆さんは予備試験や司法試験に合格するために必死に自分の時間を犠牲にして勉強に取り組まれているわけですから、合格答案に必要とされる論証さえ覚えていれば十分であり、100%正確な論証を覚える必要はありませんよね(全国一斉論証暗記大会に参加するわけじゃないので。)。

あくまで、最終目標から逆算して、今の自分に何が必要なのか、そのためには何をすべきなのか、を考えて学習に取り組むことが重要ですので、そこは認識を誤らないよう要注意です。

若干脱線しましたが、結論として、

論証は、一言一句完璧に暗記する必要は全くない。

この点を理解した上で、論証の暗記に取り組むことが重要です。全部正確に覚える必要はなく、7〜8割程度の精度の論証を書くことができれば、それで十分というわけです。

では、7〜8割程度の精度の論証とはどのようなものを言うのでしょうか。

採点官に対し、どの判例を意識しているかを伝えることができればいいので、採点論証を覚える上で重要なのは、判例が挙げたキーワードを意識して覚えることです。

例えば、民法177条の第三者であれば、

趣旨:不動産取引の安全

規範:①当事者及びその包括承継人以外の者であって、

②不動産物権変動に関する登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者

という部分のみを覚えれば十分です。

予備校等が出している論証集は上記の記載以外にも無駄な記載が多くあるかと思いますが、その部分は全く覚える必要はありません。無視して結構です。

論証集の贅肉部分は削ぎ落としてしまいましょう!

② 記憶の仕組みの分析〜論証を確認する頻度を増やすことを意識する〜

人間は忘れる生き物です。これは私を含む皆さんが人間という生物である以上、避けられません。

ここで重要になってくるのは、人間が忘れる生き物であることを踏まえた上で記憶の仕組みを理解することです。

人間の脳は、一時的に記憶を保存しておく「海馬」と呼ばれる場所と、長期的に保管し必要な時に活用できる「大脳皮質」と呼ばれる場所があります。新しく覚えた情報は一度海馬に保存され、その中で必要と判断されたものだけが大脳皮質に送られ、不必要と判断されたものは記憶から消し去られてしまうそうです。理系チックな話をしたいわけではないので、この辺りに留めておきますが、論証を定着させる上で重要なのは、

論証の知識を脳に必要な情報であると判断させること

であると言うことができるわけです。

脳が一度記憶した情報を必要なものと判断するか否かを判断する基準として、何度も繰り返し記憶された情報であるか否か、という基準があります。

つまり、論証を繰り返し確認することで脳に対して、論証の知識が必要な情報であると思い込ませることができ、その結果、論証を長期記憶として覚えることに成功することになります。

以上を踏まえて、私が実際に行っていた学習法をご紹介すると、論証を必要な情報として判断させるためには、

■ 論証集を周回する

■ 論証集を毎日欠かさず確認する

ことが重要であると考えます。

論証集の高速周回が重要である理由としては、何度も繰り返し知識を塗り直すことでその部分の記憶を強固にするという狙いがあります。壁にペンキを塗る際に何度も上から繰り返し塗った場所の方が色が落ちにくいことをイメージすると分かりやすいと思います。

もっとも、単純に論証集を周回すれば良いというわけではなく、周回するスピードも重要なウエイトを占めています。

目安としては1週間で論証集を1周できる程度のスピードで高速で回していきましょう。より早い間隔で周回することで、忘れかけていた記憶情報を再度想起させ、定着力を向上させていくことになります。

次に、論証集を毎日欠かさず確認することが重要です。仮に高速周回をしたとしても、その頻度が少なくなればなるほど記憶はどんどん低下していきます。そのため、毎日10分〜15分という短時間でも確認を怠らないことで、記憶をより強固なものにすることができます。

こちらの記事もおすすめです。まとめノートをご紹介しております。

③ 暗記方法〜5感を使って覚える重要性〜

論証の勉強法でご相談を受けることが多いですが、勉強法を聞いてみると、黙読(視覚)のみで暗記しようとしている方が圧倒的に多い印象があります。黙読(視覚)は読み飛ばしてしまうことが多いですし、それのみでは記憶に残りづらいです。

5感のうちで最も記憶に残りやすいのが、嗅覚らしいですが、さすがに論証に香りはないので、受験生の方には5感のうちできるかぎり多くの感覚を使って記憶することを意識してもらいたいと思います。

私が論証を暗記する上でお勧めするのが、論証の音読です。声を使って覚えることで聴覚を使うことができます。

「視覚」と「聴覚」の2つの感覚を駆使することで視覚のみで論証の暗記を行うよりも記憶力の定着に格段に差が生まれると思います。

④ オススメの論証集

1 アガルート論証集

市販で手に入る論証集としては、十分すぎる内容、精度といえます。

ただ、公法系(憲法、行政法)の論証集が販売されていないという点がネックです。

同一の論証集で統一できないのは受験生にとって不満となる可能性があります。ですが、特にこだわりがない場合には、少なくとも民事系、刑事系の論証集はアガルートの論証集で十分戦うことができると思います。

2 be a lawyer講師作成の論証集(7科目セット:11,980円)

⑴ be a lawyerの論証集とは

be a lawyerでは令和2年予備試験合格後、令和3年司法試験に超上位合格した

講師作成の「論証集」を販売しております。

本記事をご購入いただいた方は、法律科目全7科目論証集のWordファイルをダウンロードいただけます。

編集が可能なWordファイルで提供させていただきますので、自分なりにアレンジしていただき、自分だけの論証集としてお使いいただけますと幸いです。また、データでの提供となるため、スマホ一台でいつでもどこでも確認することが可能です。

なお、be a lawyerの論証集は、従来の予備校の論証集とは異なり、実践で使うことのできる無駄を省いた論証となっているため、本論集に掲載されている論証さえ覚えていただければ論証については心配ないと思います。

⑵ be a lawyer論証集のサンプル

【憲法サンプル】

【行政法サンプル】

【民法サンプル】

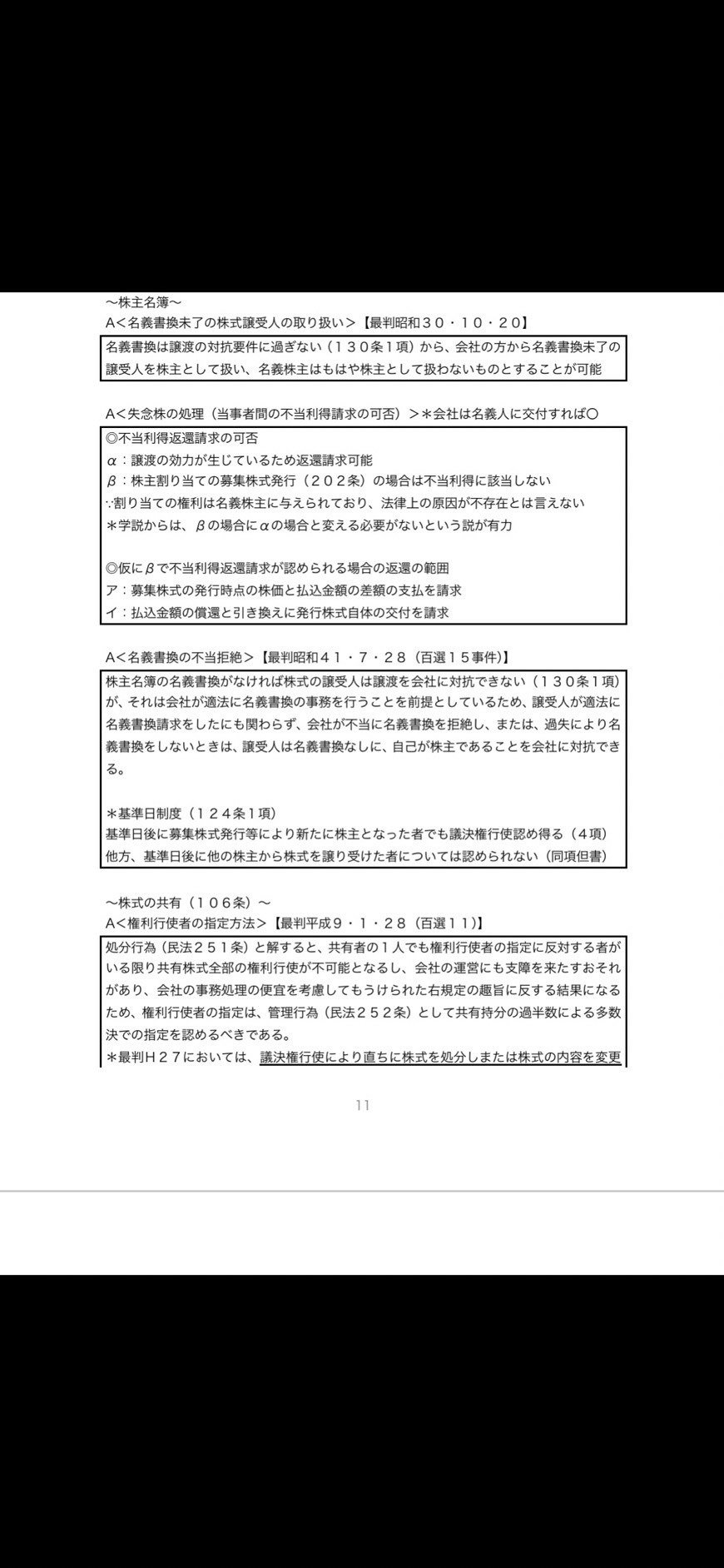

【商法サンプル】

【民事訴訟法サンプル】

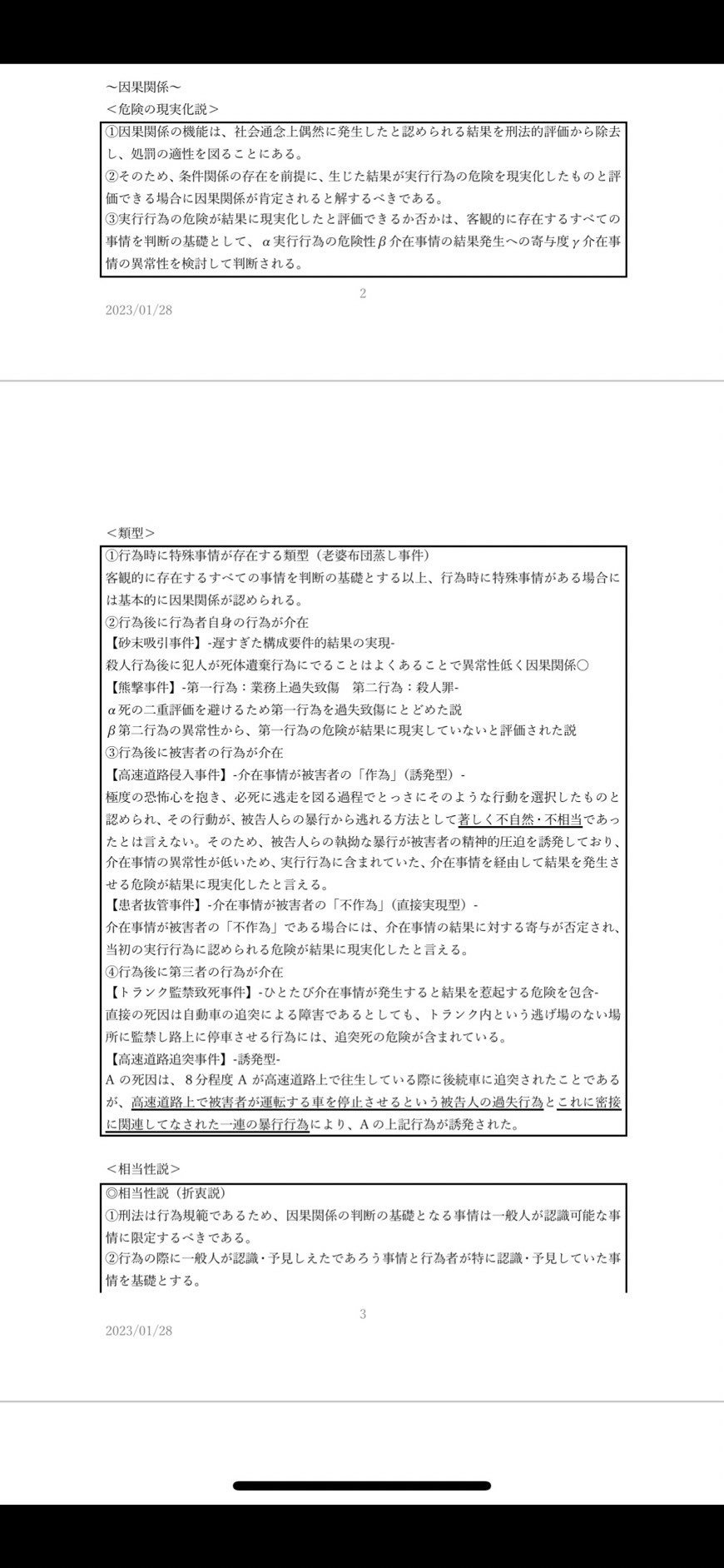

【刑法サンプル】

【刑事訴訟法】

⑶ 論証集のご購入方法

本記事をご購入いただいた方は、以下の有料欄より、論証集(7科目セット)のWordファイルをダウンロードいただけます。

ぜひご検討ください。

ここから先は

¥ 11,980

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?