「幸せなキャリア」を科学的に考える:経済学・心理学・哲学のアプローチから

これまで人事・組織コンサル、人材開発(越境学習・パラレルキャリア)とヒト系の分野に携わってきたからか、キャリアについてご相談を頂くことがしばしばあります。

また自分自身、人に比べて転職が多い経歴のため「キャリア」について考えるタイミングも多い気がしています。

そんな中、色々な学問分野を勉強するに「あ、これキャリアを考えるのに参考なる」と感じた議論にいくつか出会ったので、自分の整理も含めてまとめてみました。

取り上げるのは、経済学・心理学・哲学など、キャリアそのものを直接のテーマにしているわけではないのですが、いわゆる「転職本」や「ハウツー本」とは少し違った観点から考えるのにお役に立てばと思います!

①経済学のアプローチ:「幸せな人生」を統計的に考える

■幸福経済学による統計調査

まずは、経済学のアプローチから。

近年、経済学の中には「幸せな人生とはなにか?」について統計的に調査する分野として、幸福経済学が広がっています。

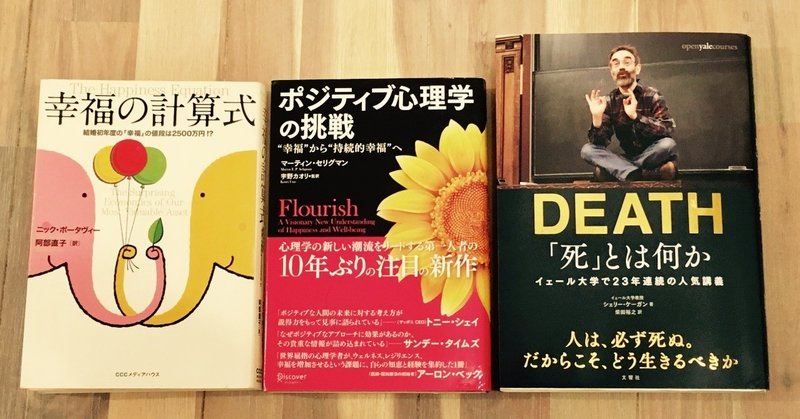

この幸福経済学の中身を分かりやすく示しているのが、シンガポール南洋理工大学のニック・ポータヴィー助教授(発刊当時)の『幸福の計算式』という本です。

ポータヴィーは、人が幸せと感じる度合を「幸福度」として設定し、これを様々な人々について定量的に測定します。そして、この幸福度を金銭価値に換算することで幸福の価値を分かりやすく示すことを試みています。

具体的には、同一人物を対象としたアンケート/インタビューを経年で行うことで、どんな生活(仕事、習慣、年収、友人、家族,etc)が「何円分」の幸福に相当するのかを明らかにしているのです。

(※この調査で個人的に衝撃だったのは、「ストレスで人間関係を失うほどの職場に転職するには、約2800万円の年収アップでなければ見合わない」という点でした..)

幸せをお金の値段に換算する、という議論には賛否あるかもしれません。しかし、この分析は、人の幸福がどこから・どれくらい生まれるのか、つかむ手がかりを提供しており、キャリア選択の際にも何を優先すべきか、一つの考え方を示しているといえます。

■ハーバード大学による75年間の調査の成果

これと同様に、経年調査から「何が人生の幸せを生み出すか」を分析したものとして、ハーバード大学ロバート・ウォールディンガー教授の「What makes a good life?」という議論も参考になります。

ハーバード大学「成人発達研究」プロジェクトでは、75年に渡って700人以上の人生を追跡調査することで「何が幸せな人生をもたらすのか?」を探る調査を行いました。

本調査から、ウォールディンガーは1つの結論を導きます。それは、

「良い人間関係こそが、私たちの人生を幸せで健康にする」

というものです。

この結論自体は目新しいものではないかもしれません。しかし、何十年もの期間、多くの人生を追い続ける調査が導いた、短く、明確な結論には迫力に満ちた説得力があります。

ウォールディンガーは、良い人間関係について、以下の3つのポイントを報告しています。

1. 社会的なつながりが多い人ほど、幸せである

2. 社会的なつながりは、知り合いの人数ではなく、親密な相手との関係の質で決まる

3. 良い人間関係は、身体の健康だけでなく脳の健康も守ってくれる

本調査の、特に「幸せ」に関する部分については、幸福経済学と同様、キャリア選択の際に何を基準に考えればよいか、判断軸を与えてくれそうです。

②心理学のアプローチ:「持続的な幸福(well-being)」を重視する

続いて、心理学のアプローチです。

経済学と同様、心理学でも統計的に人生の良さを考える試みが行われています。その代表的なものがポジティブ心理学です。

ペンシルバニア大学のマーティン・セリグマン教授は『ポジティブ心理学の挑戦』の中で、幸せな人生を定義し直すことを試みています。

セリグマンは、幸せな人生を考える際、経済学の金銭基準に代えて、「well-being(持続的幸福)」という基準を提唱します。

統計的な手法を用いて、セリグマンはwell-beingの概念を以下の5つに分解できることを明らかにしました。

1. ポジティブな感情(Positive Emotion)

2. エンゲージメント(Engagement)

3. 関係性(Relationship)

4. 人生の意味や意義(Meaning and Purpose)

5. 何かを成し遂げること(Achievement)

これら5要素のそれぞれについて、具体的な質問項目に回答(5段階評価)することで、その人のwell-beingスコアを測ることができるようになっています。

セリグマンは、幸せな人生を持続させるには、このwell-beingのスコアを向上させることこそが重要だと主張します。(国の富についても、GDPに加えてwell-beingの指標でも測ることを提唱しています。)

ポジティブ心理学の議論は、well-beingの概念を用いて「幸せな人生」について、より多角的な視点から分析を行っています。

キャリアに関していえば、キャリアの選択をより多角的に判断する視点を提供してくれるといえそうです。

③哲学のアプローチ:「良い人生」の捉え方を見直す

最後に哲学のアプローチです。

これは、経済学・心理学の統計的なアプローチとは対照的に、論理的・思弁的に「そもそも良い人生とは何か?」を考えています。

イエール大学のシェリー・ケーガン教授は、衝撃的なタイトルの本『DEATH:「死」とは何か』の中で、良い人生のとらえ方について論じます。

ケーガンは「人生の価値は、幸福度の総量では決まらない」と主張します。

例えば、以下2つの比較の場合、

①:幸福度が、10段階中6で50年間の人生

②:幸福度が、10段階中6で60年間の人生

であれば、②を選ぶことが理に適っています。

(①の幸福総量は6×50年=300、②の幸福総量は6×60年=360)

では、以下の場合はどうでしょうか?

①:幸福度が、10段階中4で80年間の人生

②:幸福度が、10段階中8で40年間の人生

この場合、幸福総量は320(8×40年と4×80年)でどちらも同じですが、人によって①・②のいずれを選ぶかは分かれるかもしれません。

つまり、同じ幸福総量であっても「人生の形」によってその捉え方は変わるということです。

ケーガンはさらに、幸福の総量が少なくとも満足できる人生が有り得ることを指摘します。

例えば、人生のほとんどの時間が幸福度の低い状況で過ごしたとしても、ある時に”最高の瞬間”(=10段階中10の幸福)に出会えたとしたら、その人生は、(たとえ幸福度の総量が少なくとも)それなりに価値のあったものだと言えるかもしれません。

あるいは、同じ"最高の瞬間"が訪れる人生であっても、その"瞬間"が人生の前半に来るのか、終盤に来るのかで全く捉え方は変わってきそうです。

ここからいえるのは、人生の価値は「質(幸福度)×量(長さ)」だけでは判断できないということです。

人生の価値は、①人生の幸福度 ②長さ ③それに対する向き合い方で変わってきます。では、人生の価値を高めるのためにどんな戦略が良いのか。この3つのどんなバランスが良い戦略なのか?

その問いについては(憎らしいことに!!)ケーガンは回答しません。

「私たちは、どうすれば自分の人生が最も価値あるものにできるかを問う必要がある」

と述べるにとどめます。

ただ、ケーガンの議論はキャリアを考える際にも示唆深いものがあります。

「どんなキャリアであれば、価値があると感じられるのか?」

この基本的なポイントを考えるのが重要な理由を、クリアに見せてくれています。

まとめ:キャリアを考えることは、生き方を考えること

ここまでご覧いただくと、今回ご紹介した内容のどれもが、学問的には違っても「幸せな人生を送る」というテーマについて論じていたことにお気づきかと思います。

個人的に、キャリアを考えることは「生き様を考える」ことと同義だと感じています。

「キャリアを考える中で、人は何に価値・幸せを感じるのか。」

それを探求することが自分のライフワークの一つだな、とも感じています。(社会起業やソーシャルベンチャーに興味があるのも、これとつながっています)

なので、今回はあえてキャリアど真ん中の研究は取り上げませんでした。(が、キャリア論ももちろん大事だと思います。例えばエドガー・シャインの「キャリア・アンカー」論はオススメ!)

今回ご紹介した議論を通じて、キャリアを考えることを起点に、より広い視点で「幸せな生き方」を考える参考になればと思います!

本日も、ここまでお読みいただきありがとうございますm(_ _)m

【参考文献】

・エドガー・H・シャイン(2003)『キャリア・アンカー―自分のほんとうの価値を発見しよう』(白桃書房)

・シェリー・ケーガン(2018)『Death ―「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義 』(文響社)

・ニック・ポータヴィー(2012)『幸福の計算式 結婚初年度の「幸福」の値段は2500万円! ?』 (CCCメディアハウス)

・マーティン・セリグマン(2015)『ポジティブ心理学の挑戦 “幸福"から“持続的幸福"へ 』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

・Robert Waldinger(2015) What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?