アイデアの一致をめぐって

はじめに

こんにちは、平英之です。TOMというグループで短歌活動をしております。2018年から2020年まで、ウェブサイト「TOM」に作品や文章を発表しておりました。

このたび、第40回現代短歌評論賞の受賞作である桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」において拙稿「かつてなく老いた涙目の短歌のために」(2020年6月19日公開)と一部にアイデアの一致があったこと、それから、第39回現代短歌評論賞への桑原氏の応募作「希薄な〈作者〉、濃厚な〈語り手〉〜現代口語短歌の〈私性〉」においても拙稿「短歌にとっての〈語り手〉」(2020年5月12日公開)と似通った議論や語彙の選択があるのではないかと感じられたことについて、いくつか書かせていただきます。

アイデアの一致があるとはいえ、今回の評論賞受賞作である桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」に限れれば、仮に拙稿「かつてなく老いた涙目の短歌のために」を参照して書かれたものなのだとしても、内容を鑑みて、「アイデアの盗用」とまで言えるかについてはそれなりの説得的な主張や手続きが必要であり、また解釈の余地のあるものだと感じられました。そのため、いきなりインターネット上で訴え、検証もなくなんらかのレッテル貼りのようなことが万が一にも起きることのないよう、まずは短歌研究社に問い合わせメールを送り(2022/9/26)、相談に乗っていただくことにしました。相談の結果、短歌研究社から桑原氏に確認をとっていただくことになりましたが、桑原氏の返答としては、「平英之」の書いたものは読んでおらず、そもそも「平英之」という人物を知らないとのことでした(2022/10/12に短歌研究社より伝えられました)。

そして、これより先のことについては、書き手として私が自分で公に主張していくことだという話になりました。

私の立場からは、「読んでいない、知らない」でこの件が終わるというのでは納得しがたく、また、そもそも「読んでいない、知らない」ということがありえるのか、そこに疑念をもってしまいました。以下、その疑念について書いていきますが、疑念とは別に、文章の中身にかかわる問題提起や議論なども書きました。ぜひ、お読みください。

1.ブログ記事について

まず、私が桑原氏のことをはじめに知ったのは2020年8月29日ブログ記事「短歌の<私性>とは何か②」であったと思います。2020年9月に小峰さちこ氏がリツイートしていたのを見たのがきっかけでした。桑原氏はブログ記事のなかで「語り手」概念に言及するなかで

小説世界では、一人称にしろ三人称にしろ、この「語り手」は分析対象あるいは研究対象となっていようが、短歌の世界では、どうも最近までは議論の対象にあがることはなかった。というか、必要とされていなかったのだ。

(桑原憂太郎「短歌の<私性>とは何か②」)

と書かれています。桑原氏のブログにはじめて「語り手」の語彙が出てくるのがこの記事です。また、「小説世界では、一人称にしろ三人称にしろ、この「語り手」は分析対象あるいは研究対象となっていようが」と書かれていますが、この書き方は、以前から「物語論」や「小説論」に親しんでいた人のものではないと思われます。

桑原氏の言う「最近」というのがどれほどのスパンを示すのかはわかりませんが、「短歌にとっての〈語り手〉」を公開したのが2020年5月12日のことであり、桑原氏の記事の三ヶ月半前のことになります。また、自分の書くものとしてはそれなりに読まれた手応えもありましたので(2022/10/15時点でツイートからのリンククリック数は399、scrapboxのクリック数は920であり、当時も発表してすぐにtweetからのリンククリック数は200を越えていたと思います)、「語り手を「最近」議論の対象にしたのは自分だろう」「この桑原さんという方も読んでくれたのかな」「面白がってもらえたかな」などと思った記憶があります。

「語り手」という概念そのものは「物語論」・「小説論」では一般的なものですが、短歌を論じる上では「作中主体」という強力な語彙があるため、「語り手」と「作中人物」のレイヤーの違いについてとくに言及する必要がなかったところもあったかと思います(※近年では「TPS視点」・「FPS視点」について論じる永井祐氏の評論「口語短歌とリアリズム」がそういったレイヤーを語る議論にあたるかもしれません)。あるいは、そのレイヤーの違いに言及するにしても、短歌を語る上では、それは大抵の場合〈「われ」や「もの」や「景」について書き手=〈わたし〉がどのような視点や態度でそれを表現しているのか〉という問題になるでしょうから、わざわざ「語り手」という語彙を使う必要もなかったかと思います。桑原氏も「必要とされていなかったのだ」と書かれていますが、では誰がその「必要とされていなかった」「語り手」について「最近」論じたのでしょうか。

私は「短歌にとっての〈語り手〉」を書く以前から、〈作者≠作中主体〉であろうとなかろうと、「作中主体」という(曖昧な)概念をあらゆる短歌作品の読みに無反省に適用するのであれば問題が生じるだろうと考えていました(「作中主体」という概念を無効だと言いたいわけではありません)。また、土岐友浩「作中主体ってなんのことです」において

いつ頃からだろう。僕は「作中主体」というものを想定すると、かえって解釈しにくくなる作品が増えてきたような気がしてならない。作者も、読者の側も、もはや統一された作中主体像を前提にしていないかのようだ。

(土岐友浩「作中主体ってなんのことです」)

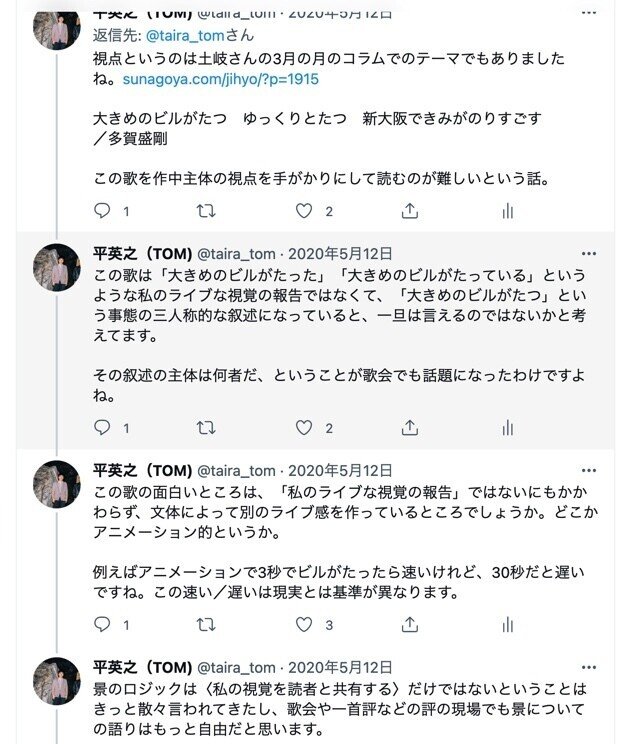

との問題提起もあり、ここでひとつ「語り手」概念を「作中主体」概念にぶつけてみると面白いかもしれない、というのが当時の自分のアイデアのひとつでした。twitter上では以下のようなやりとりもあり、具体的な歌の読みについてもひとつの応答になったのではないかという手応えもありました。

ありがとうございます。土岐さんが色々な球投げてきてくれるから僕もなんとか応答したいと思って書いてるところわりとあります。

— 平英之(TOM) (@taira_tom) May 12, 2020

これも今度簡単に触れる予定ですが、読み手が関わるものの一つとして〈景〉があると思います。今回語り手の視点の融通無碍さという話題を出しましたが、 https://t.co/lq1hI9NvGe

視点というのは土岐さんの3月の月のコラムでのテーマでもありましたね。https://t.co/v0OHj5r76W

— 平英之(TOM) (@taira_tom) May 12, 2020

大きめのビルがたつ ゆっくりとたつ 新大阪できみがのりすごす

/多賀盛剛

この歌を作中主体の視点を手がかりにして読むのが難しいという話。

この歌は「大きめのビルがたった」「大きめのビルがたっている」というような私のライブな視覚の報告ではなくて、「大きめのビルがたつ」という事態の三人称的な叙述になっていると、一旦は言えるのではないかと考えてます。

— 平英之(TOM) (@taira_tom) May 12, 2020

その叙述の主体は何者だ、ということが歌会でも話題になったわけですよね。

この歌の面白いところは、「私のライブな視覚の報告」ではないにもかかわらず、文体によって別のライブ感を作っているところでしょうか。どこかアニメーション的というか。

— 平英之(TOM) (@taira_tom) May 12, 2020

例えばアニメーションで3秒でビルがたったら速いけれど、30秒だと遅いですね。この速い/遅いは現実とは基準が異なります。

「短歌にとっての〈語り手〉」には、当時Twitter上で非常に話題となっていた土岐友浩「リアリティの重心」(桑原氏の第40回現代短歌評論賞受賞作にも引用されていた〈花水木の道があれより長くても短くても愛を告げられなかった/吉川宏志〉をめぐる評論)への応答も含まれており、当時のtwitter上で注目の集まっていた話題について、「語り手」という概念に言及しながら、それなりに鮮明な意見を提示していたと思っていました。ですから、桑原氏もこのタイミングで「語り手」について論じはじめるのであれば、当然「短歌にとっての〈語り手〉」を読んでいるだろうと思ったわけです。

2.「希薄な〈作者〉、濃厚な〈語り手〉〜現代口語短歌の〈私性〉」について

第39回現代短歌評論賞への桑原氏の応募作「希薄な〈作者〉、濃厚な〈語り手〉〜現代口語短歌の〈私性〉」には抄録がなく、選考座談会内での言及からうかがえるかぎりでしか内容がわかりません。しかし、ここではじめて、桑原氏に疑念を持つことになりました。

選考委員の谷岡亜紀氏の発言に次のようにあります。

〈私性〉を論じる前段階として短歌における〈私〉のレベル分けをきちんとしている。最初に概念規定しておかないと短歌の〈私〉って何なのということになる。

「作者イコール〈私〉」じゃなくて「語り手としての〈私〉」という概念を出している。これは桑原さん独自の視点じゃないですが、うまくまとめている。〔中略〕。

「語り手としての〈私〉」と作中主体とが混在した新しい視点、彼は「新しい『写生』」、「新しいリアリズム」が出てきているという。ここは頷けると思いました。

(「短歌研究」2021年10月号)

次に、篠弘氏の発言には次のようにあります。

付け加えるとすれば、後半の「〈主体〉と〈語り手〉の『混然』」というところで、一番最後に、「心内語」というのが出てくるんですね。「現代口語短歌には、〈語り手〉と〈主体〉の『心内語』が混然となった〈私〉、というのが確認できる」という。「心内語」というのを短歌の批評に使ったのは、この人が初めてじゃないかと思う。

(同上)

最後に、三枝昂之氏の発言には次のようにあります。

『サラダ記念日』についても、「〈主体〉の考えを〈語り手〉が語っている場面の叙述」と説くが、今までの読み方では何が不足なのか、説明しないと説得されないですね。

(同上)

・「語り手としての〈私〉」と作中主体とが混在した新しい視点

・「〈主体〉と〈語り手〉の『混然』」

・「現代口語短歌には、〈語り手〉と〈主体〉の『心内語』が混然となった〈私〉、というのが確認できる」

とりわけ以上の三つの言及に、私の言説と非常に似通ったものがあるように思われました。「混然」というアイデアと「心内語」という語彙の選択が同じなのです。

拙稿「短歌にとっての〈語り手〉」において〈ザハ案のように水たまりの油膜 輝いていて見ていたくなる/鈴木ちはね〉を読解している部分を以下に引用します。すこしわかりづらい記述となっています。(以下の引用部では、〈私〉≒〈作中人物〉≒〈作中主体〉、〈わたし〉≒〈語り手〉として、

お読みください)。

また、〈私〉の思い・感覚・動作と〈わたし〉の語り=叙述の区別に注意してみるなら、「ザハ案のように」も「輝いていて見ていたくなる」も、〈私〉が思ったことや感じたことを表現する心内語のようでありながら、〈景〉や〈物と主体の関係〉や〈主体の動き〉の叙述にもなっているような口語の運用だ。これは、〈客観的叙述を通じてその叙述主体としての私が表現される〉という写生論的ロジックではなくて、叙述なのか思いなのかの境界のない口語によって〈私〉と〈景〉と〈詩〉が一挙に表現されている、といった風に読めないだろうか。

(平英之「短歌にとっての〈語り手〉」)

今読むと、すこし意味の通りづらいところのある記述だと感じますし、もうすこしうまく書けたはずだとも思います。とはいえ、引用部において、「心内語」という語彙を使用しており、また、「叙述なのか思いなのかの境界のない」と書きながら、「〈主体〉と〈語り手〉の『混然』」(桑原)と同じようなことを指摘しているのは、お分かりいただけるかと思います。

(1)「混然」(桑原)について

「混然」(桑原)は、「短歌にとっての〈語り手〉」のなかの主要なアイデアのひとつでありました。引用します。

もしも〈語り手〉を一人の人として想定するならば、そのアイデンティティはきわめて曖昧になりうる。〈私〉の視点にほとんど同一化するような、限りなくアイデンティティの明確な語り手=〈わたし〉によって〈私〉についての語りが展開される場合であっても、動作主体の〈私〉と語りの主体の〈わたし〉の間でレイヤーに違いは生まれてしまうだろう〔〈わたし=語り手〉と〈私=作中人物〉にレイヤーの違いが生まれるために、一人の人としては「アイデンティティはきわめて〔?〕曖昧になりうる」〕。引用歌においては、そのレイヤーが錯綜するようにして歌の声が立ち上がっている、というのが井上の読みだ〔と平は解釈した〕。

(同上、〔〕内挿入は2022/10/15に、意味をわかりやすくするための補足として)

〈私〉と〈わたし〉の「レイヤーが錯綜するようにして歌の声が立ち上がっている」ということをここで書いています。

短歌に限らず、歌謡曲の歌詞であっても、〈歌〉の中で書き言葉と話し言葉が混ざり合うことは珍しくない。けれども、それらが混ざり合うからといって、発話主体と叙述主体が干渉して複声的になるようなことは稀だ。両者は作中人物の発話の声でも語り手の声でもない〈歌の声〉に統一される、ということは歌の生理として一般的に言えるだろう。

(「同上」)

ここでは、セリフを言うように発話する主体と、そうした主体となる人物を俯瞰できるような位置にいる叙述の主体とが混ざり合ってひとつになるところに、〈歌の声〉とでも言えるようなものがあるだろうという指摘をしています。

(当時の筆者としては、短歌における〈私〉のレベル分けよりは、〈話すこと=パロール〉と〈書くこと=エクリチュール〉の対比および「混然」に関心があったと補足しておきます)。

叙述と発話の混じり合っている例としては、

夕焼け小焼けで日が暮れて 山のお寺の鐘が鳴る

お手々つないでみな帰ろ 烏と一緒に帰りましょ

「夕焼け小焼け」、中村雨紅作詞

エスカレーター、えすかと略しどこまでも えすか、あなたの夜をおもうよ

/初谷むい『花は泡、そこにいたって会いたいよ』

を引用しています。

(この文脈で「夕焼け小焼け」を例として挙げるアイデアは、野村剛史『日本語スタンダードの歴史 ミヤコ言葉から言文一致まで』(岩波書店、2013年)第二部第3章より)

(2)「心内語」について

「混然」について論じるなかで、「心内語」という語彙が出てきているのにも引っかかりをおぼえました。「心内語」という語彙はよく使われるわけではないかもしれないですが、とても珍しいものというわけでもなく、この語彙自体にオリジナリティを主張するのは難しいと思います。それでも、「心内語」という語彙が短歌の評論によく使われるということはないと思われますし、実際に篠氏も「「心内語」というのを短歌の批評に使ったのは、この人が初めてじゃないかと思う」と語っています。

本来、「心内語」にあたるものは、「物語論(ナラトロジー)」に忠実ならば「自由間接話法による内面の表現・語り」などとして論じるべきものであり、「心内語」とはあまり言わないはず(?)です。私は「物語論」を学ぶ前から「心内語」という語彙を使っていたので、そのまま使用しておりました。

また、「心内語」という語彙を選択するにしても、他に「心内発話」、「心内文」、「内的独白」、「独白」、「内言語」、「思い」、「思い言語」、「モノローグ」、「心の声」などなど、さまざまな選択肢を検討したうえで暫定的に「心内語」を使用していたという経緯もありました。

暫定的に使用していたとはいえ、当時、(「物語論」的な関心よりは)「話すこと」と「書くこと」の中間的な場所にあるものとしての「心内語」に強く関心を向けていたことは、著作物ではないですが、次のようなツイートからもわかると思います。

ねむたさが髪をしたたる浴槽に目盛りのような乳首は浮いて

— 平英之(TOM) (@taira_tom) November 27, 2019

/山階基

一読した時、描写に徹するなら「目盛りのように」ではないのかと思った。

「ねむたさが髪をしたたる」は詩的な描写だとして、「目盛りのような」は言い回し的で、そう思う主体の一人称的心内語に感じる。

小島さんの歌については、

— 平英之(TOM) (@taira_tom) June 4, 2020

身体感覚を再現するように書くことと、身体について思ったことを書くことの違い、みたいなことも考えつつ、叙述ではなくて心内語や発話のようにして身体を主観的(?)に提示するってナンダという引っかかりが強く残りました。

あと「そういう多元的な声をそれでも強引にひとつの声として読む」というのは僕もそうです。発話とか心内語とか叙述とか、人称とか、そういうことに着目するのは、「ひとつの声」になる時にかかる負荷を見たいからです。

— 平英之(TOM) (@taira_tom) June 5, 2020

(↑当時はオープンにしていましたが、今は鍵をかけているアカウントです)

「混然」(桑原)と「心内語」は、当時自分がとりわけ関心を持って書いていたことであり、また、管見の限り短歌の評論において他ではあまり見たことがない議論でした。ですから、抄録もなく、全文の内容もわからず、確実なことはなにもわからないとはいえ、「希薄な〈作者〉、濃厚な〈語り手〉〜現代口語短歌の〈私性〉」についての選考座談会を読んだときには、少なからずショックを受けました。基本的には自分の書いたものを自由に活用・発展・批判していただくことは大変ありがたいことなのですが、桑原氏の書き方はあまりにリスペクトを欠く行為ではないかと私には感じられました。抄録がなく全容はわからないながらも、選考座談会を読むかぎり、あたかもご自身のアイデアかのように書いているように私には感じられたのです。

「混然」だけであれば「自由間接話法」や「意識の流れ」などの知識から同様に書けるかもしれないと思わなくもないのでですが、そうした知識から書かれているとは思えませんし、それに加えて、自分が鍵語的に使っていた「心内語」も合わせて出てきているわけです。

3.「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」について

このような経緯があったため、第40回現代短歌評論賞受賞作の桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」は少なからず警戒して読むことになりました。すると、今度は「短歌にとっての〈語り手〉」ではなく、「かつてなく老いた涙目の短歌のために」と一部のアイデアの一致が確認されました。そして今度は「物語論」関連ではなく、「日本語学」関連でのアイデアの一致です。二年連続でこのように別々の分野、文章からアイデアが一致してしまうというのは、私にはまったくの偶然とは思えないことでした。

以下に「かつてなく老いた涙目の短歌のために」とアイデアが一致している部分について書いていきますが、そのまえに2点確認しておきます。

まず、「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」と「かつてなく老いた涙目の短歌のために」とのアイデアの一致は、一部の道具立ての一致であり、その道具の使い方や論述の一致ではありません。多くの場合、道具の使い方の部分に強く書き手の独自性がでるでしょうから、道具立てそのものの独自性というのはなかなか主張しづらいところもあります。道具立ての独自性の主張がどれほど説得的なものになるかはわかりませんが、ひとまず、去年度は「物語論」関連、今年度は「日本語学」関連において使うアイデアが一致してしまっているということについて、ご確認いただけたらと思います。

また、「かつてなく老いた涙目の短歌のために」は部分的に(とりわけ前半部?)、通常の「評論」や「論文」の形式で書かれておらず、ひとつの「表現」として非常にイレギュラーな書かれ方をされているものであることをご了承ください。難解な部分、記述の荒い部分、論の飛躍した部分などあるかと思います。どうしてこのような書き方をしたのかには、さまざま理由がありますが、ひとつの表現や実験として受け取っていただけるとありがたいです。インターネットで活動しており、マイナーな立場であるからこその、本来であればやらなくてもいいような破格の文章を目指したというのも、ひとつの理由です。あるいは、書くこと、考えること、表現活動をすることの自由のために、もしかしたら「無様」であったりしてもいいから、ここまでやってもいいんだというメッセージなり、その姿なりを読んでくれているこれからの書き手に示そうと気負っていたところもあります(「TOM」第一期で私が書いた最後の評論作品がこの文章でした)。あるいは、twitterにおける攻撃的な言葉を創作物のなかの一要素として取り込めないか(twitterがプラットフォームであり続けるならば、それに耐えるか、飲み込んでしまえるほどの文体を作れないか)、「客観的叙述」よりも「主観的思いや語りかけ」を評論のなかの一要素として取り込めないか、そういう文体実験でもありました。それから、いつか・どこかで読んでくれているかもしれない〈マイナーな人間〉に向けた電波のつもりでもありました。そういった意気込みに見合う出来になったかどうか、自分で思うよりもブレーキのかかった穏当なものになっていたかどうか、文章作品としての良し悪しは自分にはわかりませんが、さまざまな思いをこめて書いた文章でした。

さて、桑原氏の評論は三部構成であり、

1.たどたどしい口語短歌

2.口語短歌の三つの分かれ道

3.表現技法の三つの様式化

となっています。今回アイデアの一致があったのは第3節です。第3節は桑原氏の評論にとって、最もご自身の独自性が発揮されているべき部分です。

第3節は、

文末の「た」についての記述のあとに、

①動詞の終止形の活用

(動詞の「ル形」がテーマ)

②終助詞の活用

③モダリティの活用

という構成になっています。拙稿においても、文末の「た」、「ル形」、「終助詞」が扱われています。「モダリティ」(「話し手の判断や態度」)という用語こそ使っていませんが、終助詞の話というのはほぼ自動的にモダリティの話になりますし、「モダリティ」にあたるような分析も行なっています(「モダリティ」という語彙は使っていないので、ここにアイデアの一致を主張するつもりはありません)。

(余談ですが、「モダリティ」について、次のようなtweetをしたことはあります。)

さて、具体的にどのような記述があったのか、以下に三つ確認します。

(1)文末の「た」について(終助詞の話もすこしだけします)

桑原さんの論旨と私の論旨は違いますが、共通して、現代口語文の文末の基本形として「た」に注目しています。ただし、桑原氏の記述は、直接には桑原氏が参考文献に挙げている大辻隆弘『時の基底』を下敷きにしているか、あるいは文語短歌と口語短歌の違いとして多くの人によく語られている言説を再確認しているのだろうと思われます。ですから、文末の「た」そのものにアイデアの一致を主張するつもりはありません。しかし、これを「終助詞」や「ル形」と並べて比較するところに一致があるため、まずは文末の「た」をめぐる記述を確認しておきます。

桑原氏の記述は次のようなものです。

口語短歌特有の文末処理問題とは何か。というと、端的にいえば過去完了の助動詞「た」の扱いのことだ。

例えば、文語であれば、いくつもの過去形や完了形の助動詞を使って文末の処理ができる。文語の過去と完了の助動詞といえば、「き・けり・つ・ぬ・たり・り」であり、これらを駆使して時間の経過を重層的に韻律にのせる技法が文語短歌には積み上がっている。しかし、口語はというと、過去や完了をあらわす助動詞は「た」しかない。そうすると、口語短歌で、文語がこれまで積み上げてきた多様な文末処理の真似事をしようにも、到底、文語短歌の豊かな表現を越える作品は提出できるわけがなかった。

(桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」)

大辻隆弘「文語で歌うということ」『時の基底』には次のような記述があります。

たとえば、この特集に執筆した今野寿美は、口語では「〜た」としか言えない文末の表現が、文語を使うことによって「つ」「ぬ」「たり」「り」「き」「けり」など様々な助動詞が使えるようになり、文末表現が豊富になってくる、という。

(大辻隆弘「文語で歌うということ」『時の基底』、311頁)

文語短歌と口語短歌を文末の助動詞の豊富さ/貧しさにおいて対比させるというのは、これまでにもよくなされてきたかと思います。

でも僕は口語で行くよ 単調な語尾の砂漠に立ちすくんでも

/枡野浩一

という有名歌もあります。

さて、これまでに口語短歌の文末表現についてもさまざまに論じられてきたかと思いますが、どちらかといえば文末よりも他の部分、文法事項で言えば、たとえば格助詞(「が」「の」「を」「に」「へ」「と」「より」「から」「で」)などへの言及が多かったと思われます。あるいは、「詠嘆表現」や「呼びかけ表現」など、必ずしも文法に強くフォーカスを当てることなく語られていたと思います。

そこで拙稿「かつてなく老いた涙目の短歌のために」では、「終助詞」と「ル形」に強くフォーカスを当ててみたら面白いのではないかと、そういうアイデアで書いています。

「かつてなく老いた涙目の短歌のために」では、「文末の「た」」について、〈リリックと離陸の音で遊ぶとき着陸はない 着陸はない/山中千瀬〉を読みつつ、次のように書いています。

近代に、西洋の文章を模倣するように、「〜は」(主語)で始まって「た。」(文末)で終わる〈口語文〉が作られた。それ以前には、日本語文には西洋語文に対応するような明確な〈文〉の単位は存在しなかった。句読点にしても、活字の文章を読みやすくするための工夫(石川九楊、小松英雄の指摘を参照)と、ピリオド・カンマの模倣から、近代に作られた。

(平英之「かつてなく老いた涙目の短歌のために」)

後の論点ですが、拙稿では、書き言葉口語体の散文においては「た」が文末であることが明確なのだとしても、口語短歌においては、「たヨ」や「たネ」といった〈隠された終助詞〉を伴う「声」に聞こえることもあれば、あるいはそのまま「〇〇は〇〇た」という書き言葉による散文的な叙述にも読めることもあり、どちらともつかないようなニュアンスを持つことがあるのではないかということを主張しています(「ル形」の文末であっても同様に、「るヨ」や「るネ」と聞こえることもあるでしょう)。その区別のつかなさ、曖昧さに着目して歌を読み解くというのが拙稿の試みのひとつです。すなわち、「書き言葉口語体(≒言文一致体)」と「話し言葉文体」の境界の曖昧さ、それから、「叙述(≒記述)」と「心内語・発話」の境界の曖昧さを、とりわけ口語短歌のうちに指摘できるのではないかという論旨であり、だからこそ「終助詞」に着目するわけです(そこまで明確に書けていないかもしれないですが)。ですから、文末の「た」について、桑原さんと論の展開は違うということになりますが、文末の「た」を踏まえた上で終助詞の表現について語るというアイデアが一致しているのです。

(2)動詞の「ル形」(終止形)について

「①動詞の終止形の活用」において、桑原氏は動詞の終止形について次のように書きます。

では、そうした「た」によらない文末処理としては、どのような処理の仕方があるか。というと、その一つとして、過去にしないで終わらせる、すなわち、動詞を「ル形」(終止形)でおさめるという技法をあげることができる。

(桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」)

この「ル形」でおさめる技法は、現在ではすっかり様式化されていると思われ、こうやって並べてもさほど違和感がないかもしれないが、日本語の用法としては誤用である。これらの動詞は、すべて動態動詞と呼ばれるもので、その動詞の「ル形」は未来を表す。例えば、一首目の「食べる」であれば、これは未来を表しており、現在や過去であれば「食べている」や「食べた」となる。なので、一首目の「食べる」は、「食べている」または「食べた」「食べていた」あたりが叙述としては正確といえる。他の掲出作品も同様である。

(同上)

ちなみにですが、動態動詞の「ル形」が未来を表すという点について補足すると、たしかに

「隣駅まで歩く?」「歩く」(ル形)

私は隣駅に向かって歩いている(テイル形)

のように、テイル形は「現在」を、ル形は「未来」を表現しますが、厳密には

太陽は東から登る

私は夜に二度歯を磨く

大阪ではエスカレーターの右側の列に立つ

など、テンス(時制)の関係しない表現(一般的事実、習慣、規則、真理を表現するケース)も「ル形」にはあります。また、

私は考える

私には亡き母の泣き声が聞こえる

洞窟の中にセミがいる

など、桑原氏の言及する「動態動詞」ではなく「状態動詞」の「ル形」であれば、現在時制を表現します。「「ル形」(終止形)でおさめるという技法」について一般的に論じるならば、これらのケースにも言及したほうがより正確な記述になったかもしれません。

さて、拙稿「かつてなく老いた涙目の短歌のために」では、〈巨躯たりし父おとろえてふくらはぎ一日花のごとくにしぼむ/内山晶太〉の「しぼむ」に着目し、次のように論じています。引用長くなります。

「しぼむ」という動詞の形。活用形としては終止形だが、テンス(時制)やアスペクト(相:継続、瞬時、反復、完了、未完了など)の観点から、「タ形」(過去・完了)や「テイル」(未完了進行状態・完了結果状態などさまざま)と区別して「ル形」と分類される形である。西洋文法に照らし合わせるなら、「不定形」あるいは「現在形」だ。(日本語では〈明日雨が降る〉のように「ル形」で未来を表現することもある)。

「しぼんだ」(過去・完了)や「しぼんでいる」(現在・進行)と書かれていれば、〈主体の知覚の報告〉として読めるかもしれない。時制についても、相についても、語り手の位置に定位した記述として読める。けれども「しぼむ」はどうだろう。西洋文法において「不定形」とは、時制・法(直接法、仮定法、条件法など)・主語の単複と人称といった条件によって決められた形(=定形)ではない、動詞の基本的な形のことである。

この不定形的な「ル形」を、助動詞や補助動詞を付けずに、剥き出しにして「文末」にすること。そのような「ル形」の文末は、語り手の位置に定位した時制や確認判断を抜きにした、一般的命題、あるいは出来事そのものの直接的なイメージを差し出すことがある。

柳父章によれば、近代以前にも「ル形」の使用はわりあい多いという。けれども、それは標準的な日本語の用法ではなかった。古くは和文脈の日記文でよく使われていた。漢文体や『平家物語』でも一部使われている。そして、「おそらく意識的な定型として使われたのは、戯曲におけるト書きの文体」(97頁)である(*注2)。日記文やト書きは、原則として読者への語りを想定しない書き物であるため、語法が標準的である必要がないのだ。

文末が「ル形」で終わる文体は、脚本とともに生まれたのだろうと思う。脚本では、会話の部分と、ト書きの部分とは、語りかけている相手が違う。会話の部分は、演技者の発言を通じて、結局一般観客に宛てられている。しかし、ト書きの部分は、一般観客は眼中にない。これは演技者だけに宛てられた文である。〔…〕。

文法的に見ると、ト書きの文には、文末に助動詞がついてない。〔…〕。

すなわち、ト書きの文末には、近代以前の当時の通常の日本文に当然ついていたはずの、助動詞や終助詞が欠けている。「ル形」で終わっているということは、こういう意味だった。

逆に考えると、まともな伝統的な日本文は、ただ言いたいことだけを言って終わるのではない。読者や聞き手を想定して、文の終わりには、話し手、書き手の主体的な表現を付け加える。国文法で言う「陳述」が加わるのである。「ル形」には、それが欠けているので、まともな日本文としては扱われていなかった、ということである。

/柳父章、前掲書、99−100頁

このような来歴の「ル形」は、その後、西洋語文の「現在形」や「不定形」の翻訳で使われるようになり、より一般化した。それをふまえた上で、読者を想定した日本文の中で「ル形」を積極的に使ったのは夏目漱石だった。歌に戻ろう。

巨躯たりし父おとろえてふくらはぎ一日花のごとくにしぼむ

「しぼむ」のタイムスパンをどう捉えるか。ある時、ある場所で、「一日」で「しぼむ」のを〈見た〉のだろうか。おそらくそう見えたのだろう。けれども、他方で、この歌は「その時、その場」の拘束から逃れてもいる。「しぼむ」には「文の終わり」の「話し手、書き手の主体的な表現」が欠けているのだ。ト書きを読めば、ある時ある場所に拘束されずに、何度でもそれを上演し体験できる。それに似て、この「しぼむ」は読者に読まれるたびにそこで出来事を起こすだろう。

(平英之「かつてなく老いた涙目の短歌のために」)

「ル形」という概念は日本語学を学ぶ人からすれば常識的な知識かとも思われますが、短歌の評論で使われることはかなり稀であるとも思われます。

〈ル形〉という概念そのものは公に存在するものですし、〈ル形〉そのものには私のオリジナリティを主張し難いでしょう。しかし、去年度の〈語り手と(作中)主体の境界の曖昧さ〉・「心内語」と合わせて、また、「助動詞」や「接続助詞」・「格助詞」などに比べてあまりスポットの浴びてこなかった「終助詞」への着目も含めて、このように論述にとって重要な部分での道具立ての一致が複数重なることがあるものでしょうか。

念の為、今回この記事を書くためにあらためて調べたところ、東郷雄二『橄欖追放』の第324回、第214回、第164回、第68回に「ル形」への言及がありました。とりわけ第214回に「ル形」への言及が手厚く、「ル形」が現在の事態を表現するケース、習慣的事態を表現するケース、近未来に起きる事態を表現するケースについてしっかり記述されています。とはいえ、そもそも桑原氏の引用・参考文献に『橄欖追放』は挙げられていません。また、東郷氏の論には「ル形」と「終助詞」を並べているものはありません。

また、東郷氏のようにどちらかといえば〈文末表現の単調さ〉の文脈で「ル形」を論じるような方向性ではなく、「ル形」を〈破格の文末〉としてポジティブにとりあげる点にも私と桑原氏にアイデアの一致があるかと思います。

「ル形」をめぐっては最後に余談、あるいは議論として、ひとつ書いておきます。桑原氏は、本来は「未来」を表現するはずの「ル形」が「現在」を表現している事態について、次のように記述しています。

これら三作品の「ル形」による叙述は、先述のとおり誤用である。では、こうした作品は、どのように説明したらいいのか。というと、あえて過去形や完了形を使わずに「ル形」を並べることで時間の経過を表そうとする、口語短歌の新たな試行ととらえることができよう。つまり、文語のように、完了形や過去形を駆使して時間を重層的に表現できない口語が、「ル形」を多用することで、それぞれの状況を並べて時間の経過を表すという、動画的とでもいえる叙述を新たに韻詩に持ち込んでいる、ととらえることができるのである。

(桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」)

「動画的とでもいえる叙述」という言い方は面白いと思いました(ただし、大辻隆弘「多元化する「今」──近代短歌と現代口語短歌の時間表現」『近代短歌の範型』に同様の議論があります)。そして、先にも引用しましたが、私にも見解の一致する歌の読みがありました。

しかし、「未来」を表現するはずの「ル形」がなぜ「現在」の出来事を表現できてしまっているのかという点に、もうすこし説得的な説明があるはずなのだと思います。東郷氏も、次のように考えあぐねています。

竹内に限らず、現代の口語短歌にはル形で終わるものが多いのは事実である。

チョーク持つ先生の太い親指よ恋知る前に恋歌を知る 野口あや子

東京に環状のもの多いことひとかたまりの野良猫ねむる 平岡直子

ねむらないただ一本の樹となってあなたのワンピースに実を落とす 笹井宏之

B型の不足を叫ぶ青年が血のいれものとして僕を見る 木下龍也

片耳をそっとはなした電話から鎖のように声はこぼれる 原田彩加

第164回のコラムでは次の高野公彦の歌と比較して、ル形で終わる歌は出来事感が薄いと述べた。確かに次の歌では結句に完了の助動詞リが用いられていて、「確かにそのようなことがあった」という出来事感が強く感じられる。

水苑のあやめの群れは真しづかに我を癒やして我を拒めり

しかし今回改めてル形で終わる歌を眺めていると、私が書いたことを微妙に修正しなくてはならないように思えて来たのである。動作動詞のル形は現在形ではなく、現在起きていることを表さないということ動かないのだが、上に引いた歌が特別に出来事感が薄いかと言えば、必ずしもそうとも言えない。また文語でも偉人が死んだときなどに「巨星落つ」と報道されることがあり、「落つ」は文語の終止形だが出来事感は十分にある。どうやらこの問題は見かけ以上に複雑なようだ。今回は長くなりすぎるのでまた稿を改めて考えてみたい。

(東郷雄二「第214回 日本語の「現在形」について」『橄欖追放』)

動作動詞のル形が現在起きていることを表さないはずであるにもかかわらず現在的な出来事感を十分に表現しているのはなぜかという点については、「かつてなく老いた涙目の短歌のために」で紹介した、近代以前から「ル形」が日記文やト書きに使われていたという説がひとつの説明にはならないでしょうか。

日記文やト書きは、原則として読者への語りを想定しない書き物であるため、語法が標準的である必要がないのだ。

(平英之「かつてなく老いた涙目の短歌のために」)

ト書きを読めば、ある時ある場所に拘束されずに、何度でもそれを上演し体験できる。それに似て、この「しぼむ」は読者に読まれるたびにそこで出来事を起こすだろう。

(同上)

文法的に破格な「ル形」の用法について、文法外から説明を与えていることになります。

(3)終助詞とモダリティについて

終助詞が〈主体〉にキャラクターづけをするという論は桑原氏独自のものであり、私にそのような論はありません。また「モダリティ」という用語も使っておりません。当時私に「モダリティ」概念について十分な知識がなかったことや、他にも思うところがあり不使用を決めましたが、「モダリティ」(「話し手の判断や態度」)にあたるような分析はしております(「モダリティ」という語彙は使っていないので、ここにアイデアの一致を主張するつもりはありません)。

私が「終助詞」を論述の対象として選択した経緯や、「終助詞」についての「かつてなく老いた涙目の短歌のために」の記述について、いくつか書いていきます。

まず、経緯について。ひとつには、伊舎堂仁さんの歌評や御殿山みなみさん(ひざみろさん)の「ひざがしら」(本にもなってます)の、短歌を〈「発話」的なもの〉や〈なにか言っているもの〉として(も)読むような視点に影響を受けました。今では(当時から?)、当然の視点だと思われるかもしれませんが、少なくとも当時の私の短歌の読み方にとっては新鮮なものでした。

それから、とりわけ2019年から2020年にかけて

夕暮れの皇居をまわるランナーはだんだん小さくなる気がしない?

女の子を裏返したら草原で草原がつながっていればいいのに

/平岡直子「一枚板の青」『外出』創刊号

洗脳はされるのよどの洗脳をされたかなのよ砂利を踏む音

/平岡直子「紙吹雪」『短歌研究』2020年1月号

といった歌に注目があつまっており、私としてもなにかしら語ってみたい歌でありましたが、当時の私の道具立てではうまく語ることができず、自分なりのアプローチがないかとさまざま考えておりました(「かつてなく老いた涙目の短歌のために」においても〈洗脳は〜〉の歌についてあまり語れているとは言えないのですが、最近プライベートな場で自分でもなかなか面白いと思える読みを書くことができたので、いつか披露することがあればするかもしれません)。こういった影響やモチベーションのなかで、「発話」「心内語」「終助詞」について自分なりの取り組みをしていきました。

さて、拙稿では、〈リリックと離陸の音で遊ぶとき着陸はない 着陸はない/山中千瀬〉を読みながら、次のように「終助詞」に着目しています。

もちろん、「着陸はない⤵︎ 着陸はない⤵︎」のような沈鬱な声、「着陸はない⤴︎ 着陸はない⤴︎」のような無邪気な声を聞き取ってもいい。「着陸はないヨ」「着陸はないネ」「着陸はないサ」のように終助詞を補って聞くこと。リフレインの滞空時間が終わるやいなや一瞬にして息絶えてしまうような声が〈わたしたち〉に求められていないのだとしたら。

「終」助詞というのは、近代以後の命名だが、話し言葉の日本語の著しい特徴であって、話し相手に向かって呼びかけ、自分の文を投げかける働きの言葉である。だから見方によれば、文の終わりではないので、自分の発言に相手を引き込もうとしている。さらに省略形の切り方では、話し相手にその続きを求めている、と言えよう。このように受け答えされる文は、西洋語文が、主語で始まって、ピリオドで終わって文を完結し、一つ一つの文が独立した意味を担っているのとは大きな違いである。

/柳父章『近代日本語の思想 翻訳文体成立事情』、91頁

近代に、西洋の文章を模倣するように、「〜は」(主語)で始まって「た。」(文末)で終わる〈口語文〉が作られた。それ以前には、日本語文には西洋語文に対応するような明確な〈文〉の単位は存在しなかった。句読点にしても、活字の文章を読みやすくするための工夫(石川九楊、小松英雄の指摘を参照)と、ピリオド・カンマの模倣から、近代に作られた。

言文一致体=口語体が生み出されてから100年が経つ。けれども、句読点をそなえた〈口語文〉を離れるやいなや、「着陸はない」が「。」のつく文末なのか終助詞「ヨ・ネ・サ」を隠した言いさしの形なのか、いまだに判然としないのが日本語なのだ。

ところで、近代の句読点や〈文〉以前に、明確な切れ目を持つ日本語表現として定型詩があったと捉えられないだろうか。散文のなかに和歌が混じる効果。散文の切れ目としての歌、歌の切れ目としての散文。

句読点も主語述語も構文も口調や終助詞も関係なく、なんであれ31音で強制的に終わること。終助詞を伴いながらも、一首の終わりに隔てられて、返される言葉を待つことのない平岡直子の歌の声。「着陸はない 着陸はない」のリフレインの間に一気に生ききって、どこかに居なくなってしまう声。

(平英之「かつてなく老いた涙目の短歌のために」)

経緯(のようなもの)については以上です。「終助詞」への着目の意図については「(1)文末の「た」について(すこしだけ終助詞の話もします)」にほとんど書いてしまいましたので、ここでは繰り返しません。

「終助詞」そのものは誰でも知っている文法事項であるとはいえ、「助動詞」や「接続助詞」・「格助詞」に比べてこれまであまりスポットがあたってきてこなかったと思われます。「モダリティ」のような視点を導入しなければ語るべきところの少ない「終助詞」について、〈書き言葉口語体〉と〈話し言葉〉の「混然」(桑原)を裏テーマとしながら、なにか面白いことを言えないだろうかと、個人的にはそれなりに試行錯誤した結果のアイデアであったつもりでした。

ここでは、「終助詞」への着目がそれなりに「アイデア」のつもりでいたということを言うにとどめておきます。

関連して、〈書き言葉口語体〉と〈話し言葉文体〉の間の揺れが極端にあらわれるケースの一つとして、歌を「命題」的(ないし「客観的記述」的)に捉えるか「発話」的に捉えるかの間に読みのモードの揺れが生じうる事態について、次の「余談」もおまけでどうぞ。

余談(「命題」について)

桑原氏は「③モダリティの活用」において、〈アメリカのイラク攻撃に賛成です。こころのじゅんびが今、できました/斉藤斎藤〉について、次のように書いています。

あえて擬似的な対話形式で構成したことで、〈全体〉の発言の欺瞞性や信憑性がうかがえる作品になった。そもそも、「アメリカのイラク攻撃に賛成です」というような、命題だけで「モダリティ」のない対話をする場面というのは、どういう間柄でもありえない。「あなたは、アメリカのイラク攻撃に賛成ですか、反対ですか」と聞かれない限り、こうした返答にはならない。街頭や電話によるアンケートの返答場面が考えられなくもないが、その場合でも「賛成です」とは言うかもしれないが、「アメリカのイラク攻撃に賛成です」なんていう返答というのは、談話能力が疑われよう。なので、あくまでもこれは擬似的な対話場面なのだ。そして、そうした場面を設定したことで、この〈主体〉の返答も、果たして本心なのかそうではないのかについて、読者は判断を保留しなくてはいけなくなる、という作用をもたらしているのだ。

(桑原憂太郎「口語短歌による表現技法の進展〜三つの様式化」)

まず、「だ/である」体ではなく「です/ます」体である「賛成です」という発話を、「命題だけで「モダリティ」のない対話」であると言えるのかについては議論の余地があると言えるでしょう。それはさておき、口語短歌における〈話すこと〉・〈言うこと〉と〈命題〉・〈客観的記述〉の間の揺れ、〈気付き・発見・つぶやき〉と〈断定・事実確認・客観的判断〉の間の揺れに着目して、すこしトリッキーかもしれませんが、私は次のように書いています。

リリックと離陸の音で遊ぶとき着陸はない 着陸はない

/山中千瀬「蔦と蜂蜜」

気付きから断定、発見から事実確認、心内語的つぶやきから客観的判断へと、フレーズの相が転移するリフレイン。「リリックと離陸の音で遊ぶとき」、その「とき」に拘束されて、ある一人の人が「着陸はない」と気づいた。気づいてそう言った。けれども、二度目の「着陸はない」からは、「とき」や〈気付きの主体〉の制約を受けないような、世界全体を視野におさめているかのような主体による断定の声が聴こえてくる。聴こえてきた。

「着陸はない」世界に気づいた主体が、一瞬にしてその世界を生ききった上で、振り返り、それが真実であったと確かめてしまった。一瞬で老いて、遺言のような言葉を繰り出す。事実と命題の一致としての真理は、その事実を確認できる主体にだけ確かめることができるのだ。〈わたしたち〉にとって肯定も否定もできない遺言。「だってそうだったから」で提示される身も蓋もない真理は「なんで」を受け付けない。

(平英之「かつてなく老いた涙目の短歌のために」)

また、「命題」の主張について、主張する主体がそもそも本心や真実を語っているのかについて、ひとことで言えば「信頼できない語り手」の問題になると思われますが、「短歌にとっての〈語り手〉」において〈花水木の道があれより長くても短くても愛を告げられなかった/吉川宏志〉に言及しながら、次のように書いたこともあります。当時(2020年)、土岐友浩「リアリティの重心」がきっかけとなり、この歌をめぐって、〈作中主体〉が愛を告げられたのか告げられなかったのか、読み手によって解釈が割れるとSNS上で話題になっていました。

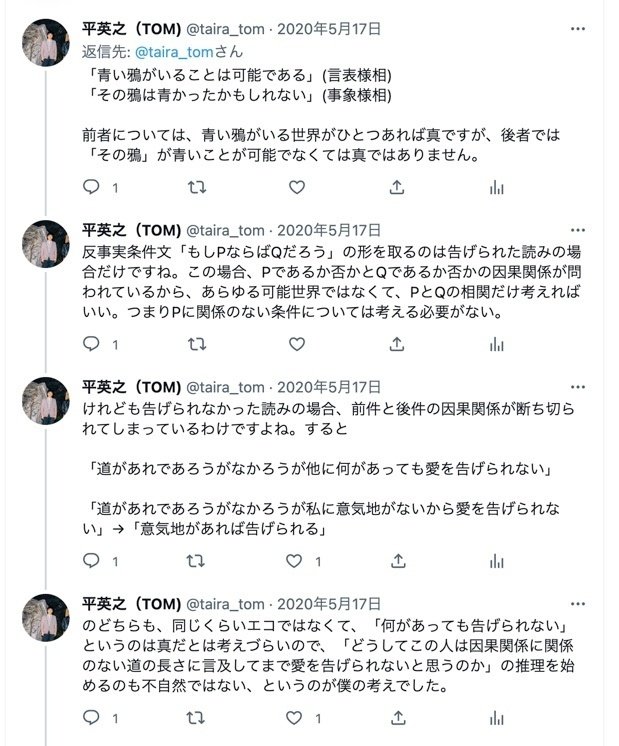

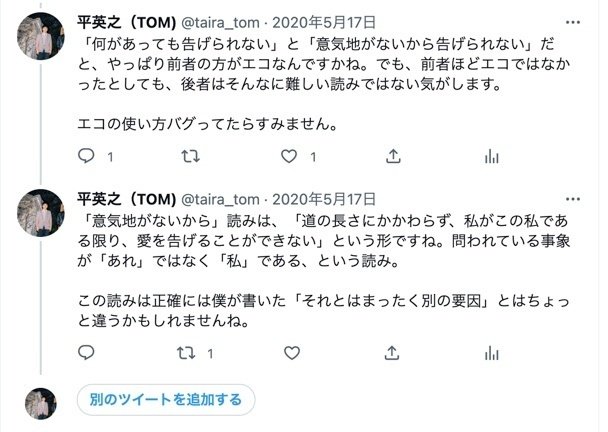

話は逸れるが、この歌を必然性や可能性を問う様相論理の命題として捉えるなら、命題の真理値が偽であること(「長かろうが短かろうが愛を告げていた」や「そもそも花水木の道が存在しない」や「そもそも花水木の道で愛を告げようとしなかった」など──古典論理とは違い、様相論理においては前件の偽が命題の真を導くとは限らない)まで想定されてもよくなる。もっとも、それは通常の短歌の読みにおいてはほとんどナンセンスになりかねない。

「リアリティの重心」で話題にされている、告げられた読みと告げられなかった読みの分岐は、読解よりは認知の問題に思えたし、僕もまた、話し合いで決着のつかなそうな認知の分断にゾッとしたのだと思う。論理の問題としてなら、告げられなかった読みについては、「花水木の道があれであっても、より長くても短くても愛を告げられなかったが、それとはまったく別の要因によって愛を告げることのできる可能世界」も想像可能だ。いずれにせよ、どのような現実世界と可能世界を想定するのであれ、そもそもの命題が真であることを疑うという読みはほとんどなかっただろう。

(平英之「短歌にとっての〈語り手〉」)

さらに余談ですが(ここは読んでいただかなくて構いません)、引用部に対して小峰さちこ氏よりツッコミが入り、自分の知識や解釈にも100%の自信はないながらも、次のように応答したこともありました。

これの引用していただいたところ、僕も完全にわかってる自信ないのですがコメントします。

— 平英之(TOM) (@taira_tom) May 17, 2020

告げられた読みの場合、「あれ」についての事象様相(modality de re)が問題になっているのですが、告げられなかった読みの場合「あれ」が問題にならないわけですよね。 https://t.co/GPF7NIC1Pn

これはひとつ、私も似たようなテーマをめぐってこういうことを書きました、という話として。

おわりに

・ブログ記事の書かれた時期や内容

・第39回の評論賞において、「物語論」に関連して、〈語り手と(作中)主体の境界の曖昧さ〉という論点、それから「心内語」という語彙に一致があること

・第40回の評論賞において、「日本語学」に関連して、文末処理として、文末の「た」、「ル形」、「終助詞」を並べて論じるアイデアに一致があること

以上の3点から、私が疑念を抱いてしまうのもそれほど不自然ではないだろうと思うのですが、いかがでしょうか。

この文章は2022年10月中旬にはほとんど書き上げられていましたが、公開を何度も躊躇しました。

TOMの活動理念や文脈のため、また、TOMを読んでいただいてなにかしら刺激を受けていただいた方々に向けて、書き手としての責任や義理を通そうという気持ちで公開を決めました。

マイナーであり続けることにこだわりがあるわけではないですが、TOM第一期は、小規模・マイナーでありながら表現活動を続け、独立精神を持ち、ある程度の継続や発展をしていくための、ひとつのモデルケース(あるいはプロトタイプ)のつもりでもいました。そうしたモデルケースを必要とするだろう、いつか・どこかにあらわれる誰かに向けたパフォーマンスのつもりでもありました。必ずしも読み合いの共同体や「依頼」をめぐるインフラに乗ることがなかったとしても、自前でアーカイブ能力を持ち、独自の活動の文脈や時系列をつくっていけることを実践しようともしていました。そうしたことは、これまでのやり方、他のやり方でも可能でしょうし、すでにさまざまな実践があると思いますが、やり方はさまざまあっていいはずです。必ずしも他の活動形式を否定しているわけではありません。それに、TOM第一期はこのようにしかあれないものでした。表現活動の生の形式として。もちろん、すべてが十分というわけではなかったでしょうし、場合によっては反面教師のように見ていただいてもかまいません。第一期は終了して次の段階に入っています。

お読みいただきありがとうございました。

平英之

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?