おれとサブカル

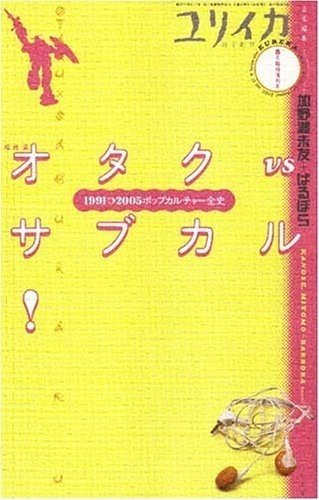

「この文章は15年前、ユリイカ2005年8月増刊号 総特集=オタクvsサブカル!に掲載されたものです。

いまでこそアニメやアイドルと言ったオタクカルチャーにどっぷりですが、当時はバリバリのサブカル(今で言うアングラ)人間だった自分の自意識ほとばしる文章にビビりますが、よかったらご覧ください」

最初ばるぼら君からこの原稿を依頼されたとき「個人的な話しかできねーから遠慮しときます」って断ったんだけど「個人的な話しか興味ないです」と言われたので書いてみることにする。以下延々と自分語りのみが続き、最後まで論考もオチもないので興味ない奴は読むな。以上エチケットペーパー終わり。

オレが生まれたのは三重県中部。両親は高校教師だ。教師の家に生まれた子供は学習塾に通い国立大学を目指すか反発してグレるかの2択だ。中途半端は無い。当然オレは後者だ。時代はヤンキー文化全盛のころ、かなりハードコアな地域だったので小中学校時代の友達の半数以上はヤクザと自衛隊員と自衛隊員目当ての水商売女の息子。なめられないためにはヤンキー必修教科をすべて修めるしかなかった。カツアゲ、万引き、喫煙、有機溶剤、セックス、すべてやった。ケンカは弱かったが口は立ったので、いわゆる軍師役になれた。中学3年間はそれで乗り切った。

中途半端に勉強はできたので県内一番の公立進学校に入学した。その高校には地方の名門校にありがちの、過剰に自由を尊重するいわゆる「バンカラ」風土がまだ濃厚に残っていた。制服は無いし授業ふけるのも自由。教師(もちろん日教組)を囲んで校庭で輪になってしゃべり場な光景が普通に行われていた。生徒たち(そして教師たち)はその環境に満足し弛緩しきっていた。今なら「ファック」と叫んで速攻で飛び出るところだが、当時はそれが涙が出るほど嬉しかった。なにしろ中学時代は誇張でなくいつ呼び出されてチェーンで殴られるかわからない環境だったのだ。生徒だけでなく教師も自衛のため木刀で武装していたくらいだ。

つくづく人間は適応能力が高い。そんな環境にもすぐに慣れ元々人とつるむのが大嫌いなオレは趣味に耽溺した。今思うと中学時代の少々歪んだ性体験のせいなのだが、女性と話すことができなかったため、意識的に女ウケしないものに邁進していたようだ。文学、鉄道、切手、BCL、仏像、マンガ、そしてアニメだ。特にアニメは当時のオレにとって一番重要な位置を占めていた。もちろん「ヤマト&999」>「1stガンダム」>「ガンプラ収集」という世代特有の王道小学生コースは通っているので、そこから歯止め無く突き進んでいった。放映されるテレビシリーズはジャンル問わず全部ビデオ録りし、サントラレコードを収集し、映画は片道90分かけて名古屋に見に行った。資金捻出のための新聞配達をはじめとする地道なアルバイトもまったく苦にならなかった。当時の因果なアニメファンは誰もが通る道だが購読雑誌も「アニメージュ」→「アニメック」→「OUT」→「ふぁんろーど」→「JUNE(これはアニメ誌じゃないな)」と順調に取り返しのつかない領域に進んでいった。2年生に進級する頃には立派な「ろーでぃすと」として「ゲゲボ」とか「ひぁー」とか「ん〜!? なんのことかな フフフ…」とか口走っていたようだ。そう、そのころは今で言う立派なガチヲタだったのだ。

そんなオレがサブカル道へ突入することになったきっかけは、3つ年上の従兄弟の存在だった。伊勢市(藤原ヒロシと同郷!)に住んでいた音楽好きの彼は、天井に「ななこSOS」と「コロコロポロン」のポスターを貼り、「飯島真理」や「山本正之」や「一本木蛮」や「谷山浩子」のレコードばかり聞いているかなり末期的なオレの病状を見て不憫に思ったのか、オリジナルのミックステープを作ってくれた。そのテープに入っていたアーティストは「YMO」、「RCサクセション」、「スターリン」だった。もちろん「YMO」は知っていたが残りの二つははじめて聞く名前だった。特に「スターリン」には頭を打ち抜かれた。これを聞いた1985年、彼らはすでに解散していたのだが、テープに入っていた曲を狂ったように聞いた。

気味の悪いヤツだな

胸をつかまないでくれ

おまえなんて知らない

どこかへ飛んでけ

虫になったらよろしく

「虫」THE STALIN

音楽で憎悪(今考えるとそれだけではないが)を表現するという手法に心底打ちのめされた。その日からすべてが変わった。思春期特有の極端さできのうまであんなに好きだったアニメをまったく見ないようになった。天井のポスターも全部剥ぎ取った。アニメのサントラレコードを全て叩き売り、全部をスターリン(とRC)に変えた。オレにはミチロウの音楽しかないと大まじめで思った。そのころはパンクという言葉もサブカルチャーという言葉もまったく知らなかった。若気の至りとはいえ、人生最大とも言えるこの転向体験はオレからいわゆる普通の青春を奪うこととなった。

首都圏在住者は、このような体験をした後は普通にライブハウスに行ったりDEPTで服を揃えたりしてゆっくり着実にサブカル偏差値を上げていくのだろうが、ここで地方出身という出自が大きくのしかかってくる。そう、地方では一介の高校生がサブカルチャーな情報を得る手段は活字(と写真)しかないのだ。1986年当時、まだ「宝島」はサブカル入門誌としての役目を辛うじて果たしていた。そして「宝島」を購読して1年が過ぎたころにはオレはいっぱしのサブカル通になっていた(つもりでいた)。とにかく自分の判断基準がすべて「宝島」だった。世界を「宝島で取り上げる物」、「宝島では取り上げない物」で二分していた。音楽、映画、文学、演劇、美術、思想、すべて「宝島」経由で吸収していった。

そしてサブカルにのめり込めばのめり込むほど東京への渇望は抑えがたい物になっていった。サブカルにとって「東京」=「現場」だ。高校生の時から電車にのれば渋谷に行けるという環境で育った人には絶望的に理解されないこの感情。この感情だけに突き動かされ、高3の夏からオレはいわゆる受験勉強をした。「ある程度名の知れた大学」に合格するということ以外に、両親に東京暮らしの許しを受け援助をもらえる選択肢はなかった。そして現役で私立大学文学部に合格した。達成感などなにもなかった。やっとここ(地方)から逃げ出せる。それだけだった。

1988年3月末。ようやく東京(調布だが)に住むことができた。そこはまさに天国だった。ことサブカルにおいては当時の地方VS首都圏の情報格差は凄まじい物があった。ここが地方でもある程度の情報を得ることのできるオタカルチャーとの大きな違いだろう。上京して3年間はガードマン等の割のいいバイトをしながらとにかくあらゆる場所に顔を出し貪るようにサブカル情報を摂取した。もちろん相変わらず雑誌も大量に読んでいたが、やはり空気を含め「現場」を体験する事というのは今までとまったく違う体験だった。

ライブは「新宿LOFT」、「渋谷LaMaMA」、「下北屋根裏」等を中心に東京中のライブハウスに通った。ライブハウスは通常3〜5のバンドを一度に見ることができる。「灰野敬二」から「ミンカ・パノピカ」、「フリクション」から「にら子供」まで、毎日恐ろしいほどの振り幅でねずみ算式に様々な音楽を知ることができたのだ。情報は主に「DOLL」、「シティーロード」といった情報誌や「修羅」、「WOO」といったミニコミ、そして膨大な量のフライヤーから得ることができた。

平行してレコードもたくさん買った。「UK EDISON」、「新宿レコード」、「Modern Music」、「CISCO」そして「六本木・池袋WAVE」。そう、90年代は「セゾン(堤)文化」の最後の残り火がまだ確かにあったのだ。レコード屋のPOPでレコードを買うことを覚えた。そして雑誌はあいかわらず「DOLL」、「FOOL'S MATE」そして創刊された「CROSSBEAT」をよく読んでいた。

映画も死ぬほど見た。映画に関してはJICC出版が出していたムック「このビデオを見ろ!」シリーズがバイブルだった。どんなに忙しくとも毎日レンタルビデオ屋で映画とAVを1本ずつ借りた。そして「えのきどいちろう」が「このビデオを見ろ!」の巻頭エッセイに書いた文章にまんまと影響され「三鷹オスカー」に通った。この小屋は(確か)1200円で異常な組み合わせの3本立てを見ることができた今はなき名画座だ。エッセイ通りにあんパンとコーヒー牛乳を片手にケツを痛くしながらあきもせず3本の映画を見た。

そのころのオレは極めて頑固だった。おのれの「サブカル」規範に当てはまらないものは何であれすべてヘイトの対象だった。今考えれば極めて幼稚な判断基準だが、享楽的な物、セルアウトしたもの、大衆的な物、オタクっぽい物、体育会的な物、すべてアウトだった。アンダーグラウンド(サブカルよりこっちの方がしっくりくるな)なものにしか興味がなかった。当然彼女はおろか友達もほとんどいなかった。そりゃそうだ。長髪で汚い服を着て音楽と映画しか話題がない男に好んで近づこうとする人間がいるわけがない。だがオレはそれが誇らしかった。もちろん無理してたんだけどな。

そんなオレに少し転機が訪れた。1990年、「DOLL」の募集欄で知りあった仲間と音楽のミニコミを作ることになったのだ。偶然だが主要メンバー3人はすべて同じ大学の生徒だった。当時のオレは尊大なことに同じ大学で話しが通じる人間がいるとは思っていなかった。彼らも同様だったようだ。3人で飽きもせず深夜まで語った。音楽のことはもちろん、映画やアート、そしてオレ達以外の学生がどんなにアホか、オレ達を好きにならない女性がどんなにバカか。今思うと本当に救いようがない会話だが、3年間分の人と話したい欲をここで埋めたような気がする。大学の学園祭でライブも企画した。「大江慎也」、「割礼」、「SODOM」、「HEATWAVE」という無茶苦茶なブッキングだったが結構人は来てくれた。それでも赤字だったけどな。

ミニコミは「打倒!NEWS WAVE」をスローガンに、アーティストのインタビュー(三上寛10000字インタビューとか)と海外雑誌の翻訳を2本柱に3号まで出した。当時はDTP入校などまだ存在せず、単体のワープロで打った原稿を切り貼りして版を作った。だが、現実は甘くない。2000部刷って、売れたのはせいぜい80部とか、その程度だった。いっちょまえに挫折を味わった。

そのミニコミに寄稿していたK君から「明日大崎に来てくんない?」と言われたのはおそらく1991年はじめの事だ。なんだかわからないが指定された時間に大崎の改札に行くと、連れて行かれたのは駅近くにある廃工場跡。そこで紹介されたのは「飴屋法水」さんだった。飴屋さんは当時すでに「東京グランギニョール」も「M.M.M.」も解散し、芝居から現代美術にフィールドを移そうとしている時期だった。オレが呼ばれた理由は「SANYO POW WOW TIME」という毎月青山スパイラルホールで行われるサブカル臭強いトークショーのスライドを使ったオープニング映像と音楽を飴屋さんがやっており、そのオペレーターを就職するK君の代わりにオレにやってもらいたいというお願いだったのだ。K君が飴屋さんのところでスタッフをしていたのは知っていたので、驚きはしなかったが、当時(今でもそうかもしれないが)飴屋さんには、怖い、近寄りがたい、というイメージがあり、なんの経験もない自分がそんな場所に参加を許されるとは思ってもみなかったのでたいへん動揺した。動揺したが同時にものすごく嬉しかった。そりゃそうだ、アングラ界の超有名人のスタッフになれるのだ、一も二もなくその日から参加することになった。

それからほぼ1年半、飴屋さんのスタッフとしていくつかの作品に参加した。スライドのオペレーションだけではなく、溶接機やボール盤を使ったマシンの制作。サンプラーやシーケンサーを使った音響、エアシリンダーを使ったロボットなどのオペレーションも手伝った。とにかく飴屋さんは自分の作品に関しては完璧主義なので、現場は半端でなくきつかった。何週間も大崎の工場や現場に泊まり込みが続き、しまいには面倒臭くなってアパートをひきはらってそこに引っ越してしまった。もちろん工場跡なので住める部屋などない、トイレを改造してベッドを作り、そこで寝た。生活のほぼすべてを飴屋さんとの作品作りに費やした。最終的には飴屋さん率いる「TECHNOCRAT」というユニットのメンバーとして大森の「レントゲン芸術研究所」というギャラリーで「DUTCH LIFE」という展覧会をやった。そこでは「天皇ロボット」と呼ばれる不敬なオブジェのオペレーションを担当した。その展覧会が終了した時点で飴屋さんのところからは離れたのだが、ここでの1年半はオレの人生の大きな転機であり、物の考え方も大きく変わった。

一番大きかった変化は、憑きものが落ちたようにサブカル以外の物を否定する気持ちが消えたことだ。今思えば当たり前なんだが、サブカルの人も連ドラは見るしプロレスは応援するし女の子くどいたりもする。冗談のようだがオレはそれらすべてを否定していたのだ。サブカル者はすべてのメインカルチャーから背を向けなければならぬと思いこんでいたのだ。そんなわけねえだろ、とは今だから言えるセリフである。

きっかけの一つは飴屋さんが、自分の音楽作品で「Meat Beat Manifesto」や「Mark Stewart」とまったく並列に「森高千里」を大々的にサンプリングしていたことだ。しかもどう考えても単に「好きだから」という理由で。そういう意味では「スチャダラパー」と「みうらじゅん」も大きかった。最初はサンプリング行為という留保付きで認める、というかんじだったが、すぐにそんなものもなくなった。「好きな物は好き!」対象がサブカルチャーでもメインカルチャーでもそんなものは関係なし。「オレが好きならそれはサブカルだ」オレには彼らがそう言っているように思えた。

結論めいたことを言えば、大事な事はアウトプットすることだと学んだ。インプットだけではどうしても煮詰まるし、意固地になる。アウトプット手段は文章でも音楽でもマンガでも美術でもなんでもいい。成果物を無理して発表する必要もない。しかしアウトプットすることによって、確実に意識は変わる。オレは変わった。

もっと早い時期にバンドをやるとか映画を撮るとかアウトプット行為をしていれば、ここまで頑固にならずにすんだのかもしれない。でも鬱々と過ごした10代後半から20代前半のサブカル一直線時代があったからこその今のオレという気もする。

もう一つの変化は、極端な経験至上主義者になったということか。どんなこともやってみなければ始まらないし、体験なしに語るやつはそれだけで信用ならないと思うようになった。もちろんドラッグ経験が無い人もドラッグについて語っていいのだが、それが許せなくなってしまった。自分でもわかっているのだがこれは極端すぎる。この理屈で言えばミステリー作家は犯罪を犯さなければならないし、生きている人は死について語れないことになってしまう。そんなわけはないから人にはなるべく突っかからないようにしている。

だが、当然人に許せないことは自分にはもっと許せない。だからやってないことは何でもとりあえずやってみる。行ってないところには行ってみる。知らないことは聞いてみる。このスタイルは金もかかるし時間もかかる。年をとると無理もきかなくなってくる。けれどもこれは因果だからしょうがない。とにかくオレは知らないことが多すぎる。世の中にはもっともっとオレの知らないおもしろい世界があるに決まっている。終わりのない飢餓感がオレを突き動かす。

そして1996年1月、オレにとって現在のところ最後のパラダイムシフトが起こる。そう、インターネットだ。プロバイダーと契約してからもうすぐ10年、インターネットはもはや臓器の一部といってもいいほどなくてはならないものになっている。インターネットと英語を読むスキルがあれば、世の中のかなりのことは知ることができる世界になったのだ。もちろん世の中のすべてを知ることはできない。だが、インターネットの情報と実地体験の組み合わせは自分にとって最強だ。

そしてインターネットでできることは情報収集だけではない。インターネットは人をつなぐツールとしても最強なのだ。実際オレも罹患していた「おれみたいな趣味のやつは周りにいない。おれは孤独だ」病はインターネットによってほぼ完璧に解消できる。ちょっとしたマッチングの技術と図々しささえあれば仲間はすぐにできるのだ。また、音信不通になっていた知人を捜索したり、やろうと思えば作り手に直接アプローチすることすら簡単にできる。

何度も想像する。オレが暗黒の青春を過ごした1980年代後半にインターネットがあったら、いったいどうなってただろう、、、、

でも、今考えると不便きわまりない、あの時代にサブカルチャーを実地体験しておいてよかったとやっぱり思う。そして、10代のころからインターネットを使い、なんの屈折も屈託もなくサブカルを検索、消費、二次使用できる世代の出現に頼もしさと、その10倍くらいの妬ましさを感じる。

といったところでそろそろタイムリミット(今日は印刷機が回る3日前)なので、まだまだ書き足りないが、なんの結論もオチもなく本稿は終了する。

サブカル者にとっては「ユリイカ」に原稿を書くというのはかなりスペシャルな出来事なはずなのだが、正直一介のITライターであるオレには論理的で説得力のある文章も耽美で詩的な文章も書く能力がない。二度目の原稿依頼はまずないだろうが、長かったオレの暗黒時代へのご褒美だと思っておこう。

この文は今年に入り相次いで他界したオレの暗黒時代のヒーロー・ヒロインに捧げさせてもらう

奥崎健三

林由美香

橋本真也

オレはあなたのことが大好きでした。

注:この文章には一部都合よく脚色された部分、そして記憶の齟齬からくる数多くの時系列の誤認が存在しますが自分の中では概ね事実なので無問題です。

万一サポートしていただける方があらわれた場合には責任をもってそのお金でチェキを撮ります