伊賀紀行5 「芭蕉足跡 上野天神宮と上野城編」

[上野神宮]

「上野天神宮」は、上野市駅(伊賀鉄道)から歩いて十分ほどの市街地にあります。

上野天神宮の別称は、上野天満宮、菅原神社です。主祭神は菅原道真公。

そして、ここは、

「文學之祖神」

「牛馬守護神」

でもあるんですね。

豪雨による災害の畏れと、反面農耕の水をもたらす雷神に由来する天神が、いつか農耕に関わる「牛」の守護神となるのは自然なことだったでしょう。

この牛が、天神さんである菅公の使いとされるのも、なんとなく納得できますね。たぶん、全国どこの天神さんの境内にも石か銅の牛がねそべっているはずです。

そのへんを一応理解したうえで、なお上野天神宮は、なぜ「学問の神様(菅公)」ではなくて、「文學之祖神」なのでしょう?

「文學之祖神」

上野天神宮は、松尾芭蕉が俳諧をもって身を立てんと志したとき、つまり伊賀上野から江戸へ出んとするとき、処女作『貝おほひ』を奉納した神社だったのです。

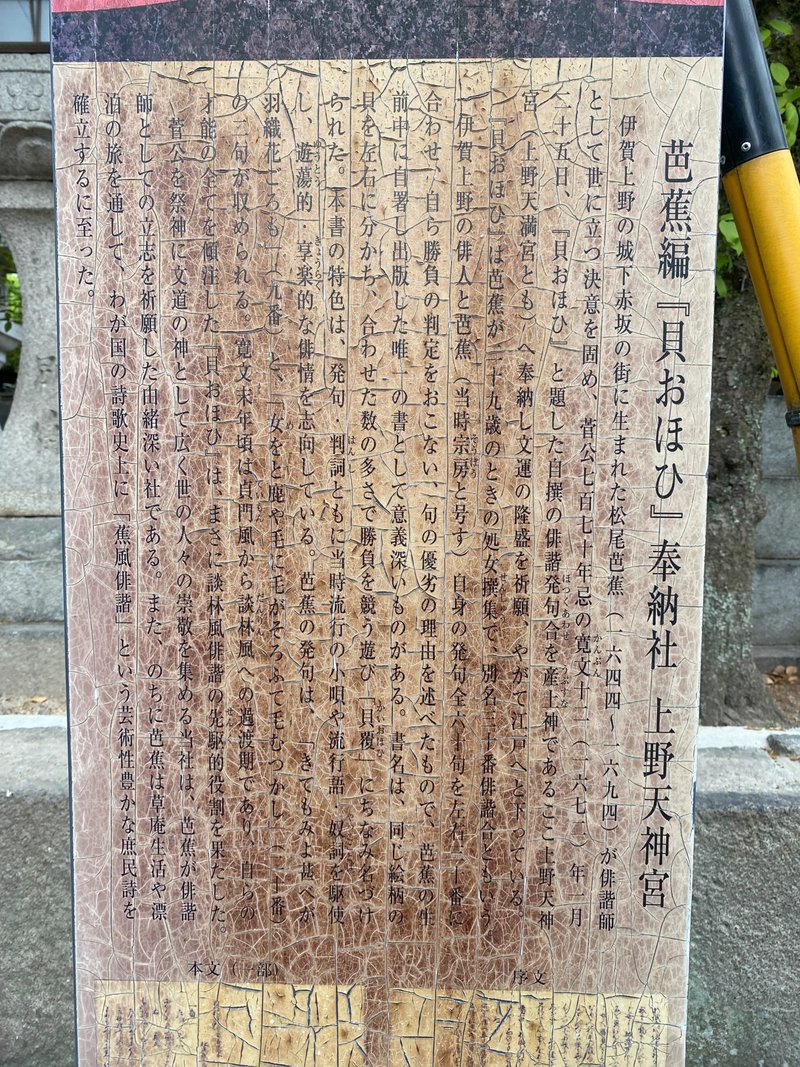

芭蕉編『貝おほひ』奉納社

『貝おほひ』は芭蕉が、二十九歳のときの処女撰集で、…自身の発句全六十句を左右三十番に合わせ、自ら勝負の判定をおこない、句の優劣の理由を述べたもので、芭蕉の生前中に自署し出版した唯一の書として意義深い

…(中略)…

自らの才能の全てを傾注した『貝おほひ』は、まさに談林風俳諧の先駆的役割を果たした。」(境内説明板より)

「天神宮が文学の神として広く世の人々の崇敬を集めていることは、芭蕉の立志の祈願社であることもその要因の一つ」(天神宮(菅原神社)ホームページ)だからなんですね。

…と、「文學之祖神」とされる由来は、こんなことのようです。

なのでワタクシ、ねそべった牛の頭を撫で、祈願いたしましたよ笑

[伊賀上野城]

さて、お次は、伊賀紀行にあってシンボル・伊賀上野城は避けれないと思うので、そっち方向へ、ぶらぶら歩いて行きます。

伊賀上野城のことはよく知られているし、情報入手も簡単ですので説明割愛し、写真多めでご紹介します。

城主・藤堂高虎が、本丸の西に築いた石垣は、高さが約30mあり、大阪城と並んで日本一だということです。

高石垣の天端には安全柵はありません。

危険と思しき個所は、カラーコーンとロープで近寄れないようにしてありました(昔はこれもなかったような…)

ふと気がつくと、文学碑がありました。

若き

横光利一君

ここに

想ひ

ここに

歌ひき 川端康成

横光利一は、大正から昭和にかけて日本の代表的な作家として活躍。「文学の神様」という呼び名が付けられました。

母小菊の故郷である伊賀野村に小学生時代の一時期を暮らしたという。

意外なところに(そうでもない?)、横光利一と川端康成の碑を再発見し、ある種懐かしさを感じたのでした。

次回予定の「伊賀紀行6」で終章となります。郊外にある 「芭蕉の森」をたずねます。

2024.5.26

(2024.6.2記)