在原寺と業平道 在原業平

色のない人生はつまらない。といつも思っておりましたが、現実はほぼ無色です。

ところが、いるんですね。すごい色男が。在原業平という人。

在原業平(ありわらのなりひら)

平安時代の歌人。六歌仙・三十六歌仙の一人。父は平成天皇の皇子阿保親王。母は桓武天皇の皇女伊都(登)内親王。(中略)美貌と色好みをもって知られ、藤原氏への反発から奔放な生活を送った。『伊勢物語』の『昔男』は業平がモデルとされる」(「京都大事典」淡交社より)

月やあらぬ春や昔の春ならぬわが身ひとつはもとの身にして

(「古今和歌集」巻十五)

歌意については、工藤重矩氏「月やあらぬの解釈」よれば、「恋人が去ってしまった後のとり残された男の悲嘆を詠んだもの」という理解でよいようです。

言の葉やリズム感からもそのように感じられますね。

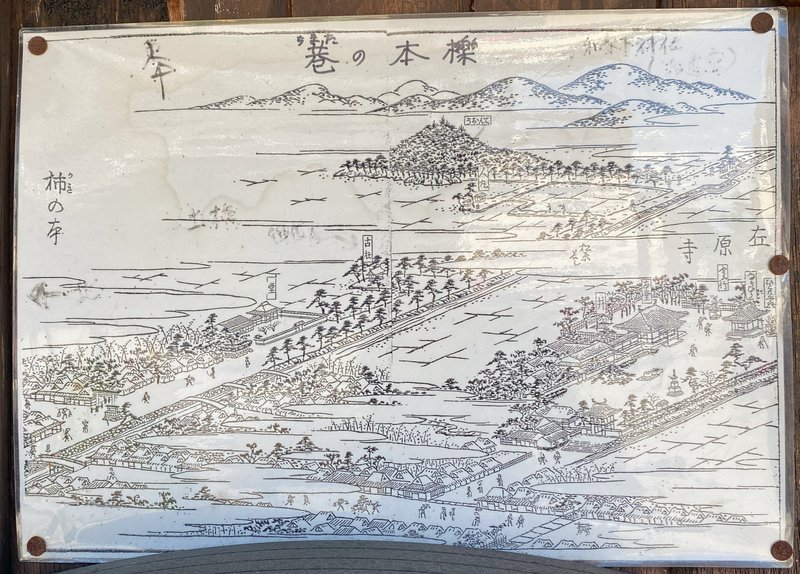

さて、平安時代に書かれた『伊勢物語』の主人公とされる、稀代の色男、この在原業平が生まれたのが、じつはここ天理市の櫟本(いちのもと)と伝えられています。

そんなわけで、某民俗文化研究会が主催したイベント「櫟本を歩く」に参加してまいりました。色男とはどういうものであったのだろうかと。

JR桜井まほろば線櫟本駅から「歩く」はスタートし、ほかもいろいろ興味深い史跡や古社寺を歩いたのですが、本記事は業平の色香残る在原寺跡及びその周辺の訪問記となります。

当地には、業平をお祀りする在原寺と業平神社がありました。明治の廃仏毀釈で在原神社となった境内には、業平ゆかりの井戸が残っています。(現地説明板より)

業平ゆかりの井戸というのは、この「井筒」のことですね。

井筒というのは、井戸の地上の部分を木や石で囲んだものらしいです。

幼い頃、この井戸で背比べをした二人(業平と里の娘)が、成人して歌を詠み交わして結ばれたというのです。

能や謡曲によって作品化されてしまっているので真実はわかりませんが、かりに業平と里の娘が結ばれたストーリーを是として、しかし業平は高安(大阪府八尾市)へも頻繁にアソビに行っているんですね。

くらべこし振り分け髪も肩過ぎぬ君ならずして誰かあぐべき

(「伊勢物語」23段『筒井筒』)

歌意:(あなたと長さを)比べ合ってきた私の振り分け髪も、(長くなって)肩を過ぎました。あなた以外の誰のためにこの髪を結いあげましょうか。

色を好み、奔放な人生を送ったという業平ですが、その根底に権力者・藤原氏への反発があったとすれば(「京都大事典」淡交社)、それもやむなきと同情する気持ちも湧いてまいります。

なので、その美貌の影には、わざと隠した優しい心根があったかもしれず、その葛藤のエネルギーが天賦の才によって和歌に結晶し、また後世においてそれがかっこうの素材として取り上げられ、芸能文芸に創作され続けたことで歴史に記憶される人物となったものかと。

要は、ほとんどの伝承には「もとがあった」のであり、つまり「火のないところに煙は立たぬ」のではなかろうかという考えです。(無から有という逆説もありまするが)

名前は聞いたことはある。その程度の業平でしたが、実は825年生まれなので、2025年は生誕1200年を迎えるとのこと。

来年は業平モテ年かも。1200年たってもそうなら自分も無色を返上しようと思います笑

[業平道]

業平道は、業平が高安に足繁く通った道です。

道標「右なら 左たつた」

でも、無色であれば、自分なりに彩色できるのではなかろうか。

(2024.5.16)