課題ファースト

夏休みの宿題は、開始後数日で終わらせる派だったまきのぶぅです。

長男も同様。

そしたら突然!

「ぼくやらない派~」という下の子の甘ったるい声が聞こえて固まる私。

下の子の「切り口」はほんと勉強になります笑

==========

今回のお話は、

◾︎「to be」「to do」目標は創ってみたけどなんかたくさんになり過ぎた!

◾︎やりたいこと増え過ぎてどれからやろう?

◾︎実践しているけどなんとなくテンション下がってきちゃった・・・

◾︎そもそもまだやること見つけれていない!

というメンバーがいた場合の「前進のきっかけ」になれば、というお話。

キーワードは「課題ファースト」です。

----------------------------------

課題って?

----------------------------------

みなさんは「課題」の定義って意識したことありますか?

よく耳にするけど、感覚的理解の人も多いんじゃないでしょうか?

一般的に課題とは「問題や題を与えたり、与えられたりすること」を言います。題を課すから課題です。

※ちなみに「題」は解答を求める問いやテーマで問題や質問のこと(課題と問題の違いはここにあります)

私らは、生活する中でたっくさんの「課題」に直面しています。

みなさんは、どんな題が課せられていますか?

少し想像してみてください。

どのくらいありましたか?

その全ての「課題」に対して大なり小なりの解決の取り組みって何かやっていますか?

私らが目標とする「なりたいモノ」や「やりたいコト」の本質には必ず「より良く」という想いが含まれていて、「より良く」は「今より良く」ということなので課題解決によってこそ「なりたい」「やりたい」は実現がされます。

つまり、課題が解決されることで初めて 「やりたい」「なりたい」に対する成果の実感が得られるということです。

実践疲れは課題解決不足による未手応えが原因だったりもしますし、そもそも課題整理が不足していたのかもしれません。結果「何のためにやってんだろ?」なんて感覚にさいなまれたりもします。

もし「自分のやりたい」が、社会や自分、誰かのため(課題解決)になっていれば、成果の実感につながり「何のために」なんて思わなくてすんだかもしれません。

「やりたいコト」「目標」が溢れ過ぎた人は、今一度自分に課せられた題を振り返ってみるといいかも。ひとつずつ実感が得られる「課題への改善」につながる取り組みから始めるのが長続きのコツかもしれませんね。

----------------------------------

はじまりはいつも課題から

----------------------------------

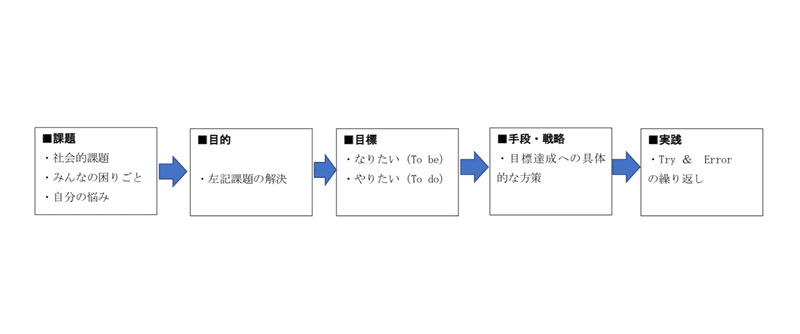

「to be」や「to do」を設定する際に重要なのは、目的の明確化とそれに基づく目標設定。その上で達成するための戦略と手段を決めて実践していくことです。

前回のサークルミーティングで発表のあった「俺の企画」もこの辺りがすごくしっかりとしていました。みなさんも参考になったと思います。

ただ、課題については、もちろん認識はしていましたが、意識されていたかは微妙でした。そのため最後の「評価」がフワッとした印象。課題をもう少し意識するコトで取り組みや戦略などが変わり、しっかりとした軸(何のために)ができるかもしれません。

何事もまずは課題ありき(持ってはいると思うので意識する)でスタートさせてみましょう。「to be」「to do」のための軸づくりになりますよ。

ちなみに、私の取り組みの元となる課題は、全て「人口減少」です。この大課題に対して私に何ができるかを考え、自分の「なりたい」と「やりたい」をぶつけています。

そうすることで、課題に対して期待する効果が想定でき、その成果を図りながら手応えを掴み、次へもつながるなど、明日のモチベーションになっています。

課題解決。特に社会貢献につながる取り組みはモチベーションが上がりますよ。

ただ、これからの厳しい世の中では課題抽出だけではダメで、実践、社会実装することが重要と言われています。アイデア止まりや、机上の空論で実課題の対策に対してアレコレ言うだけではダメ。これからは、課題への対策まできちんと実践・実装できる人が信用信頼を獲得する世の中になります。

これからの時代を生き残ろうとすると自分の頭で考える能力が必要で、自ら考えて課題を見つけ出し、解決するための実践が重要です。

はじまりはいつも課題抽出!そして実践、実践、また実践!!!です。

まずは今一度「課題」

少しだけ意識してみてはどうですか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?