アンモニアで船が動く未来があるらしい

サステナビリティの世界に足を踏み入れて約半月が経ちました。

守備範囲が広く、たくさんのキーワードがあるサステナビリティ領域の基礎知識を身に付けるために、1000日連続のnote更新を自分に課しています。

今回は、13日目(Day13)です。

1.はじめに

昨日のnoteでは、ドイツ1国と同じぐらいのCO2排出量があるものの、その業界の特殊性から国別の規制対象になっていない「国際海運」業界について知識を整理しました。

その中で、重要な産業である国際海運で負けるわけにはいかない!と、日本が(IMOを通じて)ルールづくりに力を入れている姿が見えてきました。

本日は、その続きです。

日本は、国際ルール整備にあたって「国際海運分野で自国の技術的優位性が発揮できるように」しているそうですので、どのような技術を、具体的にどんな形で活かそうとしているのかを学んでいきたいと思います。

2.「2050年GHG排出ゼロ」が意味するもの

2023年7月に国際海事機関(IMO)が合意した「2050年頃までにGHG排出ゼロ」の目標に向かって、具体的にどのような動きをしていくことが求められるのでしょうか。

「遅くとも2030年から」ゼロエミッション船への置き換えが必要

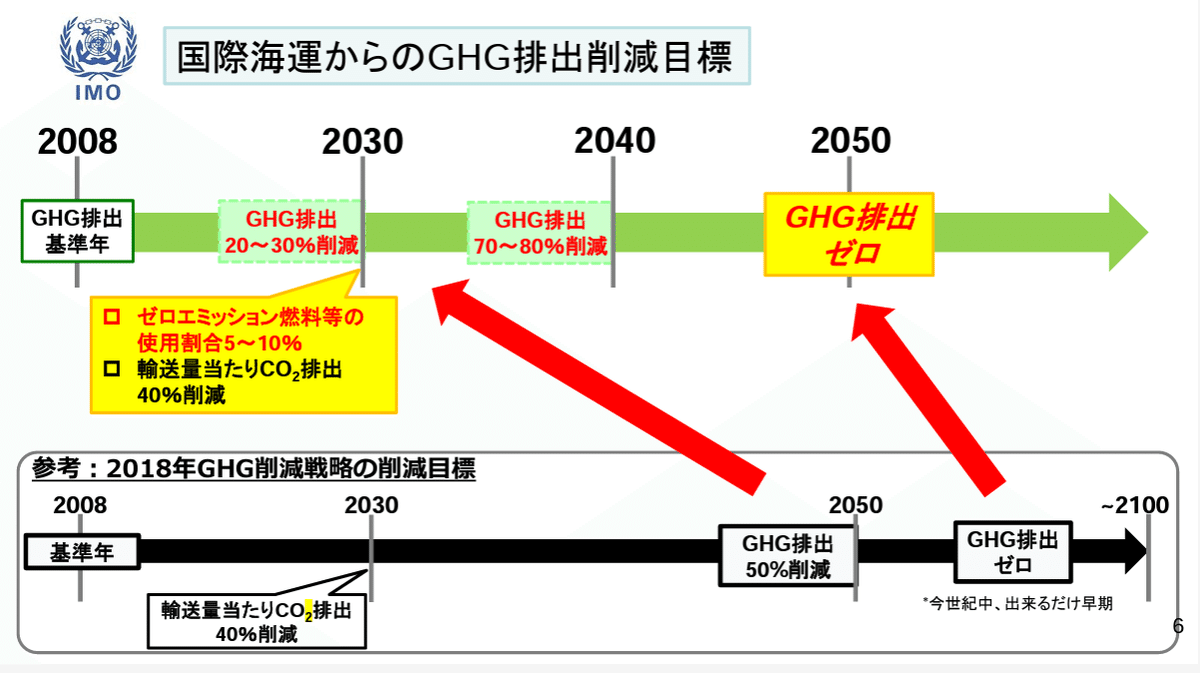

こちらの図をご覧ください。

2023年7月に合意された排出削減目標のタイムライン(=緑の矢印で書かれているもの)は、従来のもの(黒の矢印)よりもかなり前倒しになっていることがわかります。

「次世代船舶の開発」プロジェクト

海運のカーボンニュートラルをとりまく動きと追加研究開発について

2050年にGHG排出をゼロにするためには「遅くとも2030年から」現存船をゼロエミッション船に順次置き換えていく必要がある、と笹川財団の研究者は指摘します(注1)。なぜなら、船舶の寿命は20~30年と長いからです。

さらに言うならば、船をつくるには長い時間がかかります。

「発注から竣工までの2年以上のリードタイムなどを考えると、2020年代半ば過ぎにはゼロエミッション船の開発が完了し、ゼロエミッション燃料の調達にも一定の目途が立っていることが必要」(注1)なのだとか。

今はすでに2023年…しかももうすぐ終わろうとしています…

2020年代半ばって、来年、再来年の話ですよね。これは大変…。

燃料の転換は今すぐにでも始める必要あり?!

では、2020年代半ばに「2020年代半ば過ぎにはゼロエミッション船の開発が完了」していたら、課題は解決に向かうのでしょうか。下のシミュレーション図を見る限り、そうではないようです。

(ゼロエミ船代替建造+就航船ゼロエミ燃料切替)

(出典:国土交通省資料)

シナリオに基づいた2050年ゼロエミッションへの移行のシミュレーションでは、寿命が来た船舶を2028年からゼロエミッション船に代替するだけでは、2050年時点でも重油やLNG燃料を用いる船が残り、ゼロエミッションに到達しないことがわかっている。

就航中の重油・LNG燃料船でもゼロエミッション燃料を用いる措置を講じなければ2050年ゼロエミッションが達成できない。

第541号「国際海運ゼロエミッションへの道筋」より

※強調は私によるものです

3.日本が今やっていることは

このような状況を踏まえ、日本が今進めていることは、以下の2つに大別されます。

燃料転換(脱炭素燃料へ)の促進

次世代船舶(ゼロエミッション船)の開発

次世代船舶の開発には、技術開発や実証などに多くの時間がかかりますので、これはこれですでにスタートしています。

ただ、次世代船舶はあくまで「今後就航する」船ですので、2050年ゼロエミッションを達成するためには、「すでに就航中の重油・LNG燃料船」でも脱炭素燃料を使っていくようにしなければなりません。そこで、燃料転換を進めるための工夫が必要になってきます。

燃料転換を促進するための方法はIMOで検討中

脱炭素燃料への転換を進める時、ネックとなるのは、コストが高いことです。そこで、転換を確実に進めるため、IMOでは今、従来の”規制的手法”に加えて「経済的手法」(要はインセンティブですね…)の審議が進められているそうです。

(出典:国土交通省資料)

日本は、「CO2排出の多い化石燃料を使う船舶からお金を徴収し、水素など脱炭素燃料を使う船舶に補助する仕組みを提案」しているのだそうです。「化石燃料と脱炭素燃料で生じるコスト差をなくし、排出のない船舶の導入を後押しする」ことがねらいなのだとか(注2)。

4.脱炭素燃料の本命は

脱炭素燃料の選択肢は幅広くあるのが現状

ところで、脱炭素燃料って具体的にどんなもの?という素朴な疑問がわいてきますが、この答えはひとつではないようです。

2年前の国土交通省資料(注3)には、「将来のゼロエミッション船の燃料としては、水素・アンモニア・カーボンリサイクルメタンが候補となるが、長期的にどれが主要な燃料となるかは、燃料価格や供給インフラの整備状況等に依存するため、現時点での見極めは困難」と書かれていました。

アンモニアが本命との意見も

ただ、今年(2023年)の国土交通省資料(注4)では以下の表現になっていました。アンモニアが本命に近づいているということなのでしょうか。

「次世代船舶の開発」プロジェクト

海運のカーボンニュートラルをとりまく動きと追加研究開発について

2023年3月時点で、日本郵船の社長(当時)は下記のように述べておられたようです。

――船舶の脱炭素燃料ではアンモニアや水素などが候補として挙げられます。

「現時点ではアンモニアが最も現実的だ。新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の基金事業の助成を受けて、24年度にはアンモニア燃料のタグボート、26年度にはアンモニア燃料のアンモニア輸送船が竣工する計画だ。アンモニアには毒性があり、機関長を集めて安全性の担保について議論をしている」

「一方で水素は燃焼体積が大きく、燃料タンクを液化天然ガス(LNG)の2倍以上の大きさにする必要がある。マイナス260度の超低温で管理しなければならず、船舶燃料として使うのは相当難しい」

――次世代燃料はアンモニアが本命でしょうか。

「もう一つ有力なのがメタノールで、コンテナ船大手のAPモラー・マースクが導入を進めている。メタノール燃料船は運航実績があり、エンジン開発はそれほど難しくないが、(製造段階でCO2を排出しない)『グリーンメタノール』でなければ意味がない。量の確保が難しく、経済性の課題から様子を見ている」

欧州は「メタノール“推し”」?

メタノールについては、こんな記事も見つけました。

近年、デンマーク海運大手のAPモラー・マースクは、二酸化炭素(CO2)を排出しない方法で製造されたグリーンメタノールにかなり積極的に取り組んでいる。メタノール燃料船の発注や既存船の改造だけでなく、生産計画へも参加する。欧州勢はメタノールを脱炭素燃料の主役に据えたい考えのようだ。

日本郵船としても「メタノールが大量かつ安価に市場へ出てくるのかを見極める」とのことで、国も企業も複数の脱炭素燃料に目配りをしているのが現状のようですね(大変そうですが…)。

5.次世代船舶(ゼロエミッション船)の開発

グリーンイノベーション基金では4つの事業を採択

脱炭素燃料の候補として挙げられている中には、水素やアンモニアのように、従来は船舶の燃料として使用されていなかったものがあります。

それらに関して、日本では今、グリーンイノベーション基金(次世代船舶の開発)を通じたエンジン、燃料タンク・燃料供給システム等の開発・実証などを進めています。

(出典:国土交通省 海事局 令和5年9月21日資料 「次世代船舶の開発」プロジェクト)

今回のnoteを書く時に知りたかった「日本の技術的優位性」がアンモニアと水素の分野にあるのかどうか、今回調べた限りではわからなかったのですが(残念!)、これらの企業のリリースやニュースを追い、開発の進捗を見る中で気づくこともあるかと思いますので、このテーマ、引き続き追っていくつもりです。

6.今後調べたいこと

「合成燃料」というキーワードは、車の脱炭素化に関連するニュースでも何度か見かけましたので、こちらも近日中に調べてみたいと思います。

また、国際海運と同様に「国別」の規制対象になっていない業界として、「国際航空」があります。今回学んだ国際海運の知識が応用できる分野かもしれませんので、こちらも調べてまたnoteにまとめるつもりです。

それではまた明日!

(注1)笹川平和財団 海洋政策研究所 Ocean Newsletter 第541号「国際海運ゼロエミッションへの道筋」より

(注2)日経電子版2023年7月4日 「国際海運のCO2排出、2050年実質ゼロへ 目標引き上げ」より

(注3)国土交通省 海事局 令和3年10月27日資料「海事分野の低・脱炭素化に向けた取組」より

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?