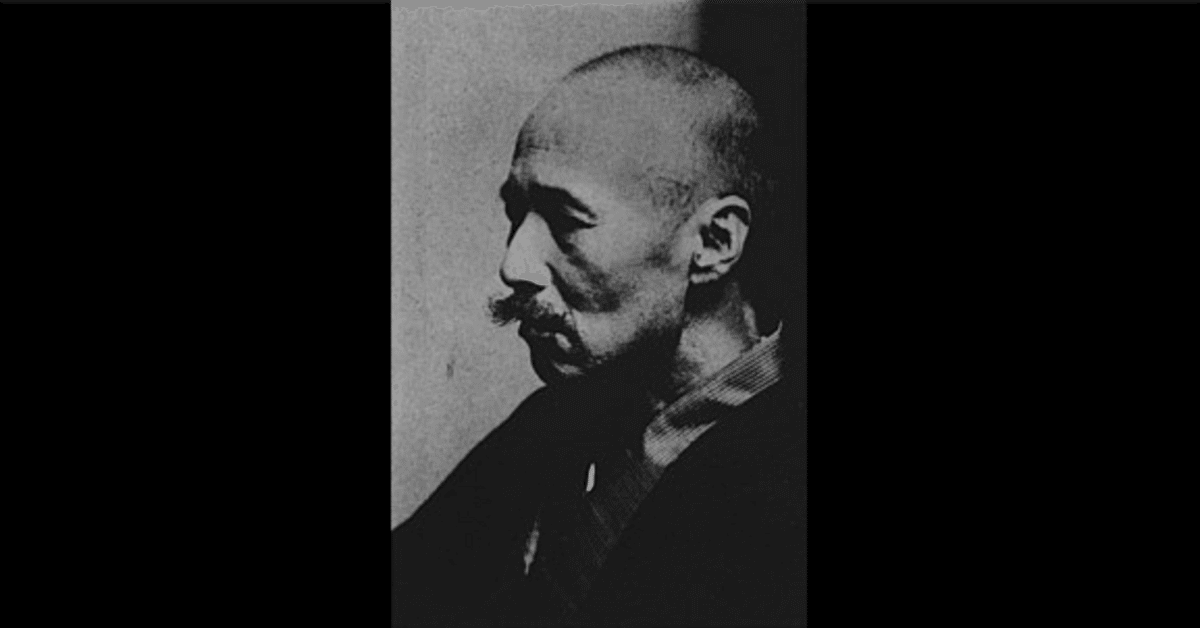

渋江抽斎|森 鴎外|※ネタバレ注意※

「渋江抽斎」は森鴎外による歴史小説で、1916年に発表されました。この作品は、江戸時代後期から明治時代初期にかけて実在した儒学者・渋江抽斎の生涯を描いています。物語は、主人公の渋江抽斎が若い頃から晩年までの人生を通じて、学問への情熱と、時代の変化に直面する苦悩を描いています。抽斎は儒学者として名を馳せながらも、西洋の学問や新しい思想の流入による価値観の変化に直面します。作品は、抽斎の学問的成長、家族との関係、弟子たちとの交流、そして幕末から明治維新にかけての激動の時代背景を通して、日本の知識人が経験した葛藤と変化を鮮やかに描き出しています。森鴎外は、史実に基づきながらも、独自の解釈と洞察を加えることで、抽斎の内面や人間性を深く掘り下げています。同時に、日本の伝統的な学問と西洋の新しい知識との衝突、そして近代化の波の中で揺れ動く知識人の姿を通じて、明治時代の日本社会の複雑な様相を浮き彫りにしています。

```mermaid

graph TD

A[渋江抽斎] --> |夫婦| B[五百]

A --> |父子| C[保]

A --> |父子| D[優善]

A --> |父子| E[脩]

A --> |父娘| F[陸]

A --> |父娘| G[水木]

B --> |母子| C

B --> |母子| D

B --> |母子| E

B --> |母娘| F

B --> |母娘| G

A --> |師弟| H[森枳園]

A --> |師弟| I[市野迷庵]

A --> |同僚| J[小島成斎]

A --> |同僚| K[海保漁村]

classDef family fill:#f9f,stroke:#333,stroke-width:2px;

classDef teacher fill:#bbf,stroke:#333,stroke-width:2px;

classDef colleague fill:#bfb,stroke:#333,stroke-width:2px;

class A,B,C,D,E,F,G family;

class H,I teacher;

class J,K colleague;

```その一:渋江抽斎の生活と志

渋江抽斎は天保十二年頃、弘前藩医として神田弁慶橋に住んでいた。知行三百石で、妻子と五人暮らしだった。古医書を好み、技を売ることを嫌い、収入は限られていた。酒は控えめで煙草は吸わず、遊山もせず、ただ劇場には頻繁に通った。書籍購入と食客の養育に金を費やし、常に二、三人、多いときは十余人の食客がいた。抽斎は自作の詩で貧を詠っているが、その底には不平が隠されており、志は伸びないながらも、内なる修養によって安楽を得ていたことがうかがえる。

その二:抽斎の著作と業績

抽斎は弘化元年に躋寿館の講師となり、嘉永二年に将軍家慶に謁見して目見以上の身分になった。しかし、新しい身分による出費が増え、妻は衣類や装飾品を売って費用に充てた。抽斎には多くの著作があったが、生前に出版されたのは『護痘要法』と『四つの海』のみだった。死後、『経籍訪古志』が中国人の手で刊行され、これによって抽斎の名が多少知られるようになった。しかし、わたくしは「武鑑」の研究を通じて抽斎を知ることになった。

その三:「武鑑」研究の始まり

わたくしは医者として大学を出た後、文士となり、徳川時代の事蹟を調べる中で「武鑑」研究を始めた。「武鑑」は徳川史研究に欠かせない史料だが、公開図書館では年代ごとの収集が不十分だった。そこで自ら蒐集を始め、その過程で「弘前医官渋江氏蔵書記」の朱印のある本に出会う。「武鑑」の定義や最古の「武鑑」について考察し、正保二年の「屋敷附」を最古のものとして特定した。

その四:渋江抽斎との出会い

わたくしは「武鑑」研究を進める中で、上野図書館で『江戸鑑図目録』という写本を発見する。この本には「弘前医官渋江氏蔵書記」の朱印があり、著者を「抽斎」と記していた。これをきっかけに、渋江氏と抽斎が同一人物ではないかと推測し、調査を始める。友人や知人に問い合わせ、渋江道純という名前を知る。さらに、飯田巽氏の協力で、渋江道純の娘が本所松井町の杵屋勝久であることを突き止める。

その五:渋江道純の子孫を探して

わたくしは渋江道純の孫にあたる渋江終吉の存在を知り、連絡を取ろうとする。また、弘前の郷土史家として渋江氏のことを知っているかもしれない外崎覚という人物の情報を得る。外崎氏に会うため宮内省の諸陵寮を訪れ、渋江抽斎に関する情報を求める。わたくしは「武鑑」蒐集の経緯や、抽斎と渋江が同一人物ではないかという推測を外崎氏に説明し、解決を求めた。

その六:渋江抽斎の正体

外崎さんの答えで、抽斎が『経籍訪古志』を著した渋江道純の号だとわかった。抽斎は経史子集や医籍を渉猟して考証の書を著し、「古武鑑」や古江戸図も蒐集した。上野の図書館にある『江戸鑑図目録』は「古武鑑」古江戸図の訪古志である。抽斎は医者であり官吏でもあった。哲学、歴史、文芸の書を広く読み、その足跡はわたくしと似ていた。しかし、抽斎は考証家として地位を確立したのに対し、わたくしは雑駁なヂレッタンチスムの境界を脱することができない。抽斎はわたくしにとって畏敬すべき人であり、同時に親愛の情を抱く対象でもあった。

その七:渋江家の系譜

抽斎には二人の子と一人の孫が現存していることがわかった。子の一人は本所の勝久、もう一人は住所不明の保、孫は下渋谷の終吉である。外崎さんから抽斎の事績について詳しい情報を得た。抽斎は文化年間に生まれ、安政年間に没した。嘉永年間に徳川家慶に謁見し、墓誌銘は海保漁村が撰んだ。『喫茗雑話』には抽斎の本名が全善(かねよし)であることが記されていた。終吉さんからは親族関係や墓の所在地など、より詳細な情報が寄せられた。わたくしは保さんの牛込船河原町の住所を知り、外崎さんに告げた。

その八:抽斎の墓参り

わたくしは谷中の感応寺を訪れ、抽斎の墓を参拝した。墓には「抽斎渋江君墓碣銘」という篆額があり、小島成斎の書で墓誌銘が刻まれていた。墓誌には抽斎の三人の子と一人の娘について記されていた。墓地には他にも渋江家の墓が四基あり、高祖父輔之、父允成、母岩田氏縫などの墓が確認された。墓参後、わたくしは保さんを訪問しようとしたが、娘の病気のため果たせなかった。しかし、保さん、終吉さん、外崎さんとの文通を続け、抽斎に関する情報を得た。最終的に、保さんがわたくしの官衙を訪れ、直接会話する機会を得た。

その九:抽斎の遺言と子孫の記憶

保さんとの対話で、抽斎の家族や遺言について詳細がわかった。抽斎には四人目の妻山内氏五百との間に三人の子がおり、長女勝久、次男脩、三男保が生まれた。抽斎は安政5年に54歳で亡くなったが、遺言で保に経・医・書を学ばせることを指示した。また、晩年には洋学の必要性を感じ、子に蘭語を学ばせるよう言い残した。保さんは幼少期の記憶として、父が「武鑑」や「江戸鑑」のコレクションを持っていたことを語った。わたくしは保さんに父の思い出を箇条書きにしてもらうことを依頼し、『独立評論』も借りた。

その十:渋江家の由来と系譜

渋江家の祖先は下野の大田原家の臣であった。六世祖辰勝から始まり、その子孫が各地に分かれて仕えた。抽斎の五世祖辰盛は津軽家に仕え、医学を学んだ。高祖父輔之は養子となり家を継いだが、子に恵まれず、曾祖父為隣を養子に迎えた。祖父本皓は登勢に入贅し、一人娘千代をもうけたが早世した。父允成は茗荷屋の主人稲垣清蔵の息子で、六歳で詩賦を善くしたため養子に迎えられた。允成は儒学と医術を学び、『容安室文稿』、『定所詩集』、『定所雑録』等の著述を残している。

その十一:渋江家の系譜と允成の生涯

允成は才子で美丈夫であった。二十一歳で藩主信明に愛され、後に寧親とも親しく交わった。体格は堂々として、女性にも人気があったが、謹厳な人柄で女色には興味を示さなかった。三度結婚し、三番目の妻縫が抽斎の母となった。允成は津軽藩の侍医兼教官として経学と医学を教え、寧親の信任厚く、政務にも関与した。五十九歳で致仕後も詩会に招かれるなど活躍し、七十四歳で没した。妻縫は五十五歳で先立った。

その十二:抽斎の誕生と環境

抽斎は文化二年十一月八日、神田弁慶橋で生まれた。父允成四十二歳、母縫三十一歳の時である。渋江家は和泉橋付近に長く住み、天明に鎌倉横町、後に元柳原町に移った。抽斎は当歳から五歳頃まで藩主夫人に可愛がられた。祖父清蔵の意志の強さと父允成の知能が遺伝し、抽斎の将来は有望だった。生まれた当時、学問芸術界には後に抽斎の師となる市野迷庵、狩谷斎、伊沢蘭軒、池田京水らがいた。

その十三:抽斎の師たち(その1)

市野迷庵は抽斎の経学の師で、考証学者として知られる。抽斎誕生時、迷庵は四十一歳だった。狩谷斎も経学の師で、三十一歳頃だった。両者とも通称を三右衛門と言い、「文政の六右衛門」と呼ばれた。屋根屋三右衛門こと喜多慎言も同じく三右衛門を名乗ったが、抽斎との交流はなかったようだ。伊沢蘭軒は抽斎の医学の師で、抽斎誕生時二十九歳だった。蘭軒は阿部家の臣で、足が不自由だったが学識で重んじられた。

その十四:抽斎の師たち(その2)

池田京水は抽斎の痘科の師となる人物である。痘科の治療法は、中国から渡来した戴曼公が伝え、池田嵩山がその法を受けた。嵩山の子孫である池田独美が江戸で痘科を広め、躋寿館で講座を開いた。独美は文化十三年に八十三歳で没するまで、多くの弟子を育てた。独美には実子がなく、門人の村岡晋が養子となり二世瑞仙を継いだ。抽斎誕生時、独美は七十二歳で駿河台に住んでいた。

その十五:池田家の系譜と京水

池田独美には三人の妻がいたが子がなく、妾との間に一男二女をもうけた。しかし、男子は多病で家業を継げなかった。独美の家は門人の村岡晋が養子となって二世瑞仙を継いだ。一方、京水は独美の実子か甥か不明だが、宗家を継げず下谷徒士町で町医となった。当時、江戸では官医の二世瑞仙と町医の京水が並び立っていた。池田家の治痘法は重要視され、抽斎も蘭軒から一般医学を学んだ後、京水から痘科を特修した。

その十六:京水の墓を求めて

わたくしは抽斎の師となるべき人物を数えて京水に及び、その墓について世の人の教えを受けたいと思った。保さんから向島にあると聞き、富士川游さんの助言で常泉寺を訪れたが見つからなかった。『事実文編』で初代瑞仙の墓が向島嶺松寺にあると知り再び捜索したが、嶺松寺も見つからなかった。弘福寺の住職墨汁師から、嶺松寺は常泉寺の近くにあったが廃寺になったと聞いた。墨汁師は池田氏の墓を見た記憶があると語った。廃寺になる際、無縁の墓は共同墓地へ遷されるという。わたくしは墓を目撃した人を二人得たことを喜んだが、その行方は不明のままだった。

その十七:共同墓地への探索

わたくしは染井共同墓地を訪れたが、池田氏の墓は見つからなかった。東京府庁には嶺松寺の記録がなく、警視庁は無縁の墓の移転を詳細に監視していないことが判明した。新聞に捜索の記事が掲載され、無名の人から府庁の無税地反別帳に情報があるかもしれないと助言を得たが、そのような帳簿は存在しなかった。多くの人々が捜索を手伝ったが成果は乏しかった。しかし、富士川游さんと墨汁師からの情報により、嶺松寺の碑碣を実際に見た人が三人になり、墓誌銘の一部が救い出された。

その十八:池田氏過去帖の発見

墨汁師の尽力により、下目黒村海福寺所蔵の池田氏過去帖が発見された。これは二世瑞仙晋の子直温が慶応元年に作成したもので、池田氏の一族百八人の記録が含まれていた。嶺松寺に葬られたことが明記されているのは五人のみだったが、京水の墓も含めると六基が確認できた。過去帖は京水が独美の弟玄俊の子であるという新事実を明らかにした。しかし、富士川さんが抄録した墓誌の内容と食い違う点があり、わたくしは両説の整合性を考察した。京水の能力の高さを考えると、養父独美が京水を廃嗣したことに疑問を感じ、墓誌の記述の妥当性を疑った。

その十九:池田氏の系譜への疑問

わたくしは池田氏の系譜に疑問を抱いた。初代瑞仙独美の年齢記録に矛盾があることを指摘し、逆算による検証を試みた。また、初代瑞仙の庶子善直と京水が同一人物である可能性を考察した。過去帖に善直の記録がないこと、墓誌の記述の不自然さ、二世瑞仙晋の行状記述の偏りなどから、初代瑞仙、二世瑞仙、京水の三人の間に何らかのドラマがあったのではないかと推測した。わたくしはこれらの疑問について世間の見解を求めたいと思った。

その二十:抽斎の師と交友の年齢考証

わたくしは抽斎の師となった人々の年齢を考証した。過去帖の情報により、京水が天明六年生まれで、抽斎誕生時に二十歳だったことが判明した。抽斎の四人の師の中で最年少であった。また、抽斎と交流のあった他の学者たちの生年も調査した。安積艮斎は抽斎誕生時十六歳、小島成斎は十歳だった。艮斎の生涯について、江戸での苦学の様子や林述斎門下入門、塾開設の経緯が明らかになった。成斎については父親蔵が福山侯に仕えていたため、江戸の藩邸に住んでいたことがわかった。

その二十一:同時代の学者たち

渋江抽斎が生まれた文化二年、岡本况斎は9歳、海保漁村は8歳だった。医者では多紀家の桂山が51歳、柳が17歳、※(「くさかんむり/頤のへん」)庭が11歳だった。抽斎と最も親しくなったのは※(「くさかんむり/頤のへん」)庭と、師伊沢蘭軒の長男榛軒である。芸術家では谷文晁が43歳で、抽斎は画も少し学んだ。劇通の真志屋五郎作と石塚重兵衛も挙げられている。抽斎が後に劇を愛したことは、当時の人々からは一種の癖好とみなされた。脚本や小説を詩の変体として見れば、その価値を認めざるを得なくなる。

その二十二:真志屋五郎作の人物像

真志屋五郎作は神田新石町の菓子商で、水戸家の賄方を務め、世禄三百俵を給せられていた。名は秋邦、字は得入で、空華、月所、如是縁庵などの号を持っていた。劇神仙の号を宝田寿来から受け継ぎ、後に抽斎に伝えた。五郎作は劇を観ることを好み、舞台のための製作も行った。文章も巧みで、繊細な事を簡潔な筆致で描いた。文政十一年二月十九日付の手紙が現存し、その文才を窺い知ることができる。五郎作は生来酒を嗜まず、養生に意を用いていた。文政十年七月末に怪我をした際の逸話も残っている。

その二十三:五郎作の交友関係と文才

五郎作は若い頃、山本北山の奚疑塾で学び、大窪天民と親交があった。また、博渉家の山崎美成や画家の喜多可庵とも交流があった。文政六年には、八百屋お七のふくさを山崎に見せに行くなど、珍しい物の収集にも興味を持っていた。五郎作は文筆の才能も持ち合わせており、狂歌を詠んだ。石塚重兵衛は抽斎より6歳年長で、寛政十一年生まれ。相模国鎌倉出身の石塚家は、天明中に江戸へ移り住み、下谷豊住町で粉商を営んでいた。重兵衛は「豊芥子」「豊亭」の号で知られ、劇評家としても活動した。文久元年に63歳で亡くなった。

その二十四:抽斎の師弟関係と家督相続

抽斎は文化六年に5歳で市野迷庵の門に入り、文化十一年に10歳で伊沢蘭軒に師事した。同年十二月二十八日、初めて藩主津軽寧親に謁見した。文化十四年には、13歳の抽斎が11歳の森枳園を弟子として受け入れた。文政五年八月朔日、18歳の抽斎は家督を相続し、一粒金丹製法の伝授を受けた。この年、相馬大作が処刑された。大作は津軽家の祖先が南部家の臣であったと誤解していたが、外崎覚は後年この説の誤りを指摘した。

その二十五:抽斎の結婚と家族の出来事

文政六年十二月二十三日、19歳の抽斎は17歳の尾島定と結婚した。定は下野国佐野の浪人の娘で、抽斎の父允成が選んだ。この年、森枳園は抽斎の元を離れ、直接伊沢蘭軒に師事するようになった。文政七年七月朔日、抽斎の母縫が剃髪して寿松と称した。文政八年には抽斎の家が半焼し、津軽家では寧親が致仕して信順が家督を継いだ。文政九年は抽斎にとって多事多端な年で、姉須磨が25歳で亡くなり、師の市野迷庵が62歳で没し、12月5日には嫡子恒善が生まれた。

その二十六:抽斎の二十五歳

文政十二年、抽斎は二十五歳で多くの出来事を経験した。師伊沢蘭軒の死、近習医者への昇進、母の死、最初の妻との離別、そして二人目の妻威能との結婚である。抽斎は伊沢家との交流を続け、特に蘭軒の子息たちと親交を深めた。最初の妻定との離別理由は不明だが、二人目の妻威能は比良野家の出身で、渋江家に喜ばれた様子が伺える。威能の祖父助太郎貞彦は文武両道に秀でた人物で、抽斎はその剣術の逸話を聞き、医薬で千人を救う願いを立てた。天保二年には長女純が生まれ、威能が亡くなった後、三人目の妻岡西徳を迎えた。

その二十七:抽斎の家族と森枳園の事件

天保六年、抽斎は師狩谷斎を失い、次男優善が生まれた。抽斎の家族は父允成、妻徳、嫡男恒善、長女純、次男優善の五人となった。天保七年に近習詰に進み、師池田京水を失った。天保八年、長子恒善が藩主信順に謁見し、抽斎は信順に随って弘前に赴いた。この時期、抽斎は初めて酒を飲むようになったが、生涯煙草は吸わなかった。森枳園は好劇家で、俳優として舞台に立ったことが発覚し、阿部家の禄を失って永の暇となった。枳園は江戸で暫く浪人生活をしていたが、負債のために家族を引き連れて夜逃をした。

その二十八:森枳園の流浪と再起

森枳園は相模国をさして逃げた。懐中には僅に八百文の銭があったが、箱根の湯本に着くと遣い尽した。枳園は按摩をし、手当り次第になんでもした。老いたる祖母は浦賀で困厄の間に歿した。枳園はようよう大磯に落ち着き、門人の助けを得て開業した。病家の数が殖え、遠方から迎えられることもあった。抽斎は天保九年の春を弘前に迎え、父の喪が果てた。翌天保十年に江戸に帰り、三十五歳になった。五月十五日に津軽家に代替があり、信順は致仕して柳島の下屋敷に遷った。抽斎は隠居信順附にせられた。

その二十九:抽斎の家族の変遷と出世

天保十一年に谷文晁が歿した。天保十二年には岡西氏徳が二女好を生んだが早世し、翌年三男八三郎も生まれたが夭折した。天保十四年六月十五日に抽斎は近習に進められた。弘化元年、抽斎は幕府の直参になり、岡西氏徳のみまかった跡へ山内氏五百が迎えられた。抽斎は徳を叱り懲らすことはなかったが、結婚してから一年半ばかりの間、これに親近せずにいた。弘前への旅行中、徳から長文の手紙が来たが、それは父允成の指導によるものだった。抽斎は父のために泣いた。帰京後、抽斎は勉めて徳に親んだ。

その三十:山内氏五百の家系と資質

五百の父山内忠兵衛は神田紺屋町に鉄物問屋を出し、詩文書画を善くして多く文人墨客に交った。忠兵衛は三人の子に士人たるに足る教育を施し、武家奉公に出した。五百には経学などをさえ、殆ど男子に授けると同じように授けた。忠兵衛の家は山内但馬守盛豊の子、対馬守一豊の弟から出たとされ、江戸の商人になってからも、三葉柏の紋を附け、名のりに豊の字を用いていた。五百は抽斎の身分変化に伴う難局に適材であった。抽斎の前妻徳との関係は良好ではなかったが、父允成の努力により改善を試みた。

その三十一:本丸奉公と山内家

五百は11、12歳で本丸に奉公し、姉小路という奥女中の部屋子となった。鬼が出るという廊下の窓締めを買って出た五百は、ある日鬼と思われる者に灰を投げられたが、それを捕まえた。鬼は銀之助様と呼ばれる若者で、津山の松平家へ婿入りした人物だった。15歳で本丸を下りた五百は、20余家の大名屋敷を目見して回った。土佐の松平家(山内家)に仕えたいと思ったが、三葉柏の紋を附けていることが問題となった。父忠兵衛は紋を隠すことに反対し、五百は山内家への奉公をあきらめた。

その三十二:藤堂家での奉公

五百は向柳原の藤堂家の上屋敷で奉公することになった。15歳で中臈となり、殿様附と奥方祐筆を兼ねた。挿頭と名付けられ、武芸の心得から男之助という綽名がついた。藤堂家では給料が他家より少なかったが、五百は修行のつもりで仕えていた。天保2年の元日には16歳で中臈頭に進められた。五百は10年間藤堂家に仕え、24歳で父忠兵衛の病気のために暇を取った。この間、後に夫となる抽斎は尾島氏定、比良野氏威能、岡西氏徳を妻としていた。

その三十三:日野屋の危機

五百が藤堂家を辞した頃、日野屋では兄栄次郎の問題で家族が頭を悩ませていた。栄次郎は学校生活に馴染めず、吉原通いを始めていた。五百の帰宅後、栄次郎は遊女浜照と関係を持ち、忠兵衛は再び勘当を考えたが病気になった。日野屋の世帯を支えるのは、屋敷奉公を辞めて帰った五百しかいなかった。姉安は決断力に欠け、その夫宗右衛門は自身の産業さえ顧みない状況だった。五百は父を慰め、兄を諌めながら、日野屋という船の舵を取ることになった。

その三十四:五百の教養と結婚

五百は男子と同じような教育を受け、文学で新少納言と呼ばれた。佐藤一斎、生方鼎斎、谷文晁、前田夏蔭を師として学んだ。藤堂家を下りて5年目に渋江氏に嫁いだが、これは岡西氏徳の死後に可能となった。29歳の五百と40歳の抽斎の結婚は、当時としては珍しい醒めた二人の間柄だった。結婚前、五百が抽斎を訪ねた際、豊芥子が鮓を勧めて困惑させたという出来事があった。わたくしは保さんの語った豊芥子の逸事を憶い起して可笑しく思う。

その三十五:渋江家での新生活

五百は抽斎に嫁ぐ際、比良野文蔵の養女となった。文蔵は五百を引き取り、親密な関係を築いた。五百の持参金は豪華だった。渋江家では、五百は三女棠と四女陸を産んだ。一方、五百の実家では栄次郎が遊女浜照を妻にし、家督を棠に譲って隠居した。姉安の夫宗右衛門は放蕩していたが、抽斎が諭しに行って状況が改善された。五百がこの有様を夫に話すと、抽斎は栄次郎の同窓で、妻の姉壻たる宗右衛門の身の上を気遣って、わざわざ横山町へ諭しに往った。

その三十六:森枳園の江戸訪問と抽斎家族との交流

森枳園は大磯で医業が繁盛し、時々江戸へ出かけるようになった。渋江家に一週間ほど滞在し、豪華な衣装で歩き回った。枳園は抽斎の長男恒善を遊郭に誘ったが、五百の反対で実現しなかった。枳園の江戸訪問の目的は、故主への帰参や幕府登用を狙うためだった。抽斎は枳園の才能を認め、帰参に尽力したが、藩主の反感で難航した。そこで伊沢兄弟と抽斎は、まず幕府の仕事を枳園に与え、それを足がかりに藩主を説得する作戦を立てた。嘉永元年、枳園は躋寿館の『千金方』校刻の内命を得て、阿部正弘の許可を得て帰藩した。

その三十七:枳園家族の江戸移住と抽斎の目見え

抽斎は枳園家族のために家を借り、生活用品を揃えた。五百は枳園の妻勝に衣類や日用品を贈り、親切に世話をした。嘉永元年10月、枳園は躋寿館の医書彫刻取扱手伝に任命された。当時、躋寿館では『備急千金要方』の校刻が進められていた。嘉永2年3月、抽斎は将軍家慶に目見えを果たし、「武鑑」に名を連ねる身分となった。この栄誉は世間で注目され、同僚の朝川善庵と並び称されるほどだった。しかし、弘前藩では幕府出仕を喜ばず、同僚からの祝福もなかった。

その三十八:目見えに伴う費用と五百の機転

目見えを果たした者には盛宴を開く習慣があり、多額の費用が必要だった。抽斎の居宅に広間がなく、新築工事を始めたが、予想以上の出費に頭を悩ませた。五百は夫の心配を察し、費用の調達を申し出た。抽斎は半信半疑だったが、五百は自信を持って対応した。目見えは世間で重視される慣習で、多くの費用を要したが、津軽家からは僅か三両の貸与しかなかった。抽斎は金銭感覚に乏しく、建築費用の高騰に困惑したが、五百の機転で事態は好転した。

その三十九:五百の機転と比良野貞固の昇進

五百は質屋から三百両を借り、建築費用を賄った。さらに首飾りを売って、目見えに伴う諸費用を工面した。抽斎は五百の行動を深く感謝した。同年、長男恒善が勤仕を始め、五女癸巳が誕生した。嘉永3年、抽斎は幕府から十五人扶持を受けた。五百の仮親である比良野文蔵が亡くなり、その息子貞固が目附から留守居に昇進した。貞固は書物を尊重し、抽斎に「四方に使して君命を辱めず」の講釈を求めた。抽斎は『論語』を用いて熱心に講じ、貞固は深く感銘を受けた。

その四十:比良野貞固の留守居としての生活

貞固は留守居として厳格な生活を送った。早朝に起床し、厩を見回り、仏前で誦経した。朝食には必ず酒を供し、のだ平の蒲鉾を好んだ。巳の刻に藩邸へ出勤し、諸務を処理した。留守居には集会日があり、厳格な作法が求められた。津軽家では留守居に年俸三百石と月十八両の交際費を支給したが、実際の交際費は百両以上かかった。吉原の火災時には妓楼に百両を贈り、相方の世話もしなければならなかった。ある年の暮れ、貞固は五百に「正月が来るのに、わたしは実は褌一本買う銭もない」と打ち明けた。

その四十一:留守居の双璧

津軽家の藩士である平井俊章(東堂)が留守居に転じた。渋江貞固と共に津軽家の留守居として双璧と称された。東堂は書と文に優れていたが、部下の文章に不満を示した際、貞固が仲裁に入った。貞固は外猛内寛、東堂は外柔内険の性格であった。両者とも要職の体面を保つため窮乏し、東堂は質に入れた品が流れてしまった。その品は戴曼公の遺品で、池田京水の子瑞長が買い取った。東堂は後に倍の価格で買い戻そうとしたが、瑞長は応じなかった。

その四十二:戴曼公の遺品

戴曼公の遺品である銅仏と六方印は、平井東堂と池田家の両家にとって重要な意味を持っていた。戴曼公は書法を高天玄岱に授け、痘科を池田嵩山に伝えた縁があった。貞固と東堂は共に留守居の物頭を兼ね、威風堂々とした姿で火事の臨検に赴いた。嘉永四年、渋江家では二人の娘を痘で亡くし、長子恒善が信順の近習に、次子優善が矢島玄碩の養子となった。家族は本所台所町に移り、神田の家を別邸とした。

その四十三:榛軒の逝去

嘉永五年、渋江抽斎の長子恒善が結婚し、勤料を給された。同年、抽斎の親友伊沢榛軒が四十九歳で逝去した。榛軒は阿部家の中屋敷に住み、吉野桜を愛でる園遊会を催していた。妻のしほは元芸者で、娘かえは一時池田京水の次男と結婚していた。榛軒の死後、弟の柏軒が躋寿館の講師となった。この年、抽斎は姉壻の長尾宗右衛門一家を自宅に住まわせた。

その四十四:医心方の出現

安政元年、抽斎は躋寿館の講師として年五人扶持を給され、医書彫刻手伝を命じられた。新たに校刻すべき書は『医心方』であった。『医心方』は900年近く秘本とされていたが、半井氏の所蔵本が幕府に献上され、躋寿館で校刻されることになった。抽斎ら多くの学者がこの貴重な古医書の出現に喜びを表した。校刻作業には総裁、校正、監理、写生など多くの人員が配置され、厳密な影写作業が行われた。

その四十五:医心方の校刻

『医心方』の校刻には、半井本の他に仁和寺本の写しと岡本由顕家所蔵の一巻が参考にされた。岡本家の巻は、由顕の曾祖父が半井瑞策から借りて写したものだという。しかし、その経緯には疑問点が多い。この年、森枳園が躋寿館講師に任じられ、『医心方』校刻の事業が本格化した。抽斎の家族は五人となり、長尾家は新居に移った。安政二年には六男翠暫が生まれ、大地震が起こった。抽斎はこの頃から学問と時務の間で揺れ動き始めた。

その四十六:「幕末の動乱と抽斎の関与」

嘉永6年に米艦が浦賀に来航し、江戸は騒擾に陥った。幕府は武備を整え始め、抽斎も時勢に影響された。抽斎は津軽藩士のために甲冑準備の進言をし、藩主に認められた。この進言は抽斎の意から出たものだと藩内で知られていた。しかし、抽斎の本領は古書講究と古義闡明にあった。抽斎は多紀庭の緑汀会に参加し、古本の論定や編述に励んだ。一方で、抽斎は次男優善のために座敷牢を設けていた。

その四十七:「次男優善の放蕩と安政の大地震」

抽斎の次男優善と友人塩田良三は、寄席や影芝居に出演するなど放蕩の限りを尽くしていた。安政二年十月二日、大地震が発生。抽斎は地震時に本箱の下敷きになるも無事。その後、津軽家の屋敷を訪れ、救恤の議論に参加した。留守居比良野貞固は即座に窮民救済を決定。抽斎の自宅は大きく損傷し、優善のために設けた座敷牢も崩壊していた。地震による被害は江戸中に及び、多くの建造物が倒壊。幕府は各所に救小屋を設置した。この年、抽斎51歳、妻五百40歳で、4人の子供がいた。

その四十八:「五百の生い立ちと継母牧との確執」

抽斎の妻五百の生い立ちが語られる。五百の父忠兵衛の妾だった牧は、後妻くみとの確執があった。くみは五百を産んだ後、次男出産時に亡くなる。幼い五百は牧を母の敵と見なし、反感を抱いていた。五百は早くから本丸に入り、藤堂家に仕えたが、これは牧との同居を避けたい思いもあった。安政の大地震後、牧は頼る場所を失い、渋江家に身を寄せることになる。五百は過去の怨みを乗り越え、牧の世話を引き受けた。

その四十九:「抽斎の国勝手の議と藩内の反応」

安政三年、抽斎は藩主順承と要路の有力者のみを江戸に残し、他の家族や家臣を帰国させる「国勝手の議」を提案した。これは幕府の方針変化や藩の意思決定の迅速化を狙ったものだった。しかし、隠居信順や多くの江戸在住藩士が反対し、議論が紛糾した。この頃、順承の養子問題で抽斎の同志が処罰され、抽斎も立場が微妙になった。また、次男優善の素行不良により、抽斎も連座して処罰を受けた。

その五十:「抽斎の寛容さと家族の変化」

抽斎は、次男優善の友人塩田良三を家に引き取り、後に安積艮斎の塾に入れた。これは良三の才能を認めての行動だった。この年、抽斎の先妻徳の実家で父栄玄と兄玄亭が相次いで亡くなった。栄玄は変わり者で、抽斎は彼の庶子苫の扱いに不満を持っていた。抽斎52歳、五百41歳のこの年、抽斎は「国勝手の議」を提案し、藩の将来を案じていた。しかし、この提案を実行に移す人材がおらず、弘前藩は東北諸藩の中で先んじることができなかった。

その五十一:渋江家の新たな命

安政四年、抽斎の七男成善が生まれた。同年、抽斎の次男矢島優善が表医者介に復帰した。小野家では令図が致仕し、子の富穀が家督を継いだ。令図は抽斎の祖父本皓の庶子で、小野家の養子となり、近習医者まで出世した。富穀も抽斎の弟子となり、表医者として家督を継いだ。多紀家では莖庭と暁湖が相次いで亡くなった。莖庭の子安琢が跡を継ぎ、暁湖の後は養子元佶が継いだ。この時代、医家の世代交代が進み、抽斎の家族も新たな段階を迎えていた。

その五十二:抽斎の構想と運命

抽斎は五百に将来の計画を語る。公儀への召し出しが近いが、津軽家への忠誠から辞退し、隠居して著述に専念する意向を示す。『老子』の注釈から始め、迷庵斎への誓いを果たし、自身の仕事に取り掛かる予定だった。しかし、運命は抽斎にそのような機会を与えなかった。

その五十三:抽斎の最期

安政五年八月、抽斎は体調を崩し、二十三日から二十七日にかけて症状が悪化した。多紀安琢らが治療に当たったが効果なく、二十八日に小康を得るも、二十九日未明に五十四歳で逝去した。遺言で成善の教育方針を定めた。抽斎の死後、未亡人五百と六人の子が残された。長尾宗右衛門も同じ年に亡くなり、その家族を五百が引き取った。比良野貞固は抽斎の遺族を自邸に迎えようとしたが、五百は断った。

その五十四:抽斎の学問的功績

抽斎の著書『経籍訪古志』と『留真譜』が中国で刊行された。これらは抽斎の考証学の代表作である。海保漁村によれば、日本の考証学は吉田篁墩から狩谷斎を経て抽斎と森枳園に至る系統があるという。抽斎と枳園は新たな考証学の領域を開拓し、『訪古志』と『留真譜』を完成させた。これらの書は高く評価されるべきであり、近年『訪古志』が『解題叢書』に収められたことは喜ばしい。

その五十五:抽斎の著作と遺品

抽斎の医学著作には『素問識小』『素問校異』『霊枢講義』がある。特に『素問』研究に精力を注いだ。手沢本には『老子』『難経』などがあり、詩集『抽斎吟稿』も残している。『護痘要法』は江戸時代に刊行された唯一の書である。雑著には『晏子春秋筆録』『劇神仙話』『高尾考』がある。『『㦣語 ( えいご ) 』は学問の法程を記した小冊子である。日記や随筆など多くの資料が失われたが、『直舎伝記抄』や『四つの海』などが現存している。

その五十六:渋江抽斎の著作と学問観

渋江抽斎は25歳で小説『呂后千夫』を執筆した。他にも『経籍訪古志』など4種の著作が刊行されたが、多くは写本で残された。抽斎は考証学を重視し、六経を窮めるには考証が不可欠と考えた。しかし、考証だけでなく修養も重んじ、六経を通じて聖人の道を身に行うことを主眼とした。抽斎は師の市野迷庵の教えに基づき、文字の音義を詳しく研究し、小学に熟練することで義理を明らかにできると信じていた。

その五十七:迷庵の考証学と三教の調和

市野迷庵は考証学を重視し、文字を精出して覚え、九経をよく読むことを勧めた。抽斎もこの方針を踏襲し、道に至るには考証を通じるしかないと考えた。しかし、考証に没頭するだけでなく、修養も怠らなかった。抽斎は『論語』と『老子』を特に重視し、儒教、道教、仏教の三教の調和を目指した。彼は王充の見識を参考にし、聖人の言葉であっても取捨選択すべきだと考えた。また、『老子』の自然の概念を高く評価し、孔子の教えとの共通点を見出した。

その五十八:抽斎の修養観と三教帰一

抽斎は『老子』を尊重し、仙術を排除して本来の道教思想を重視した。彼は儒教、道教、仏教の三教が根本的には一致すると考え、「執中」の概念を中心に三教の調和を図った。日常的には「人心惟危、道心惟微、惟精惟一、允執厥中」の十六字を重んじ、王陽明の解釈に従った。また、『礼』や『素問』の句を唱えて心身の健康を保つことを信じた。抽斎は人生における自然の消長を認め、己の地位に安んじて時を待つことの重要性を説いた。

その五十九:抽斎の人生哲学と教育観

抽斎は『易経』の「地雷復」の爻を引用し、過ちを知って改める重要性を説いた。また、顔淵の「択乎中庸」の態度を高く評価した。人との交わりでは、相手の長所を取り短所を咎めないことを勧め、『老子』の「治大国、若烹小鮮」の精神を重んじた。抽斎は自身の経験から、人材育成の難しさと修養の重要性を認識していた。彼は『孟子』の「君子有三楽」を好み、『韓非子』の一部の篇も評価した。抽斎の生涯は、これらの教えを実践したものであり、内に徳義を蓄え、外の誘惑を退け、常に己の地位に安んじて時を待つ姿勢を貫いた。

その六十:渋江家の勤王思想

渋江家の勤王思想は、抽斎の父允成が師の柴野栗山から啓発されたことに始まる。抽斎自身も、師の市野迷庵から勤王の精神を学んだ。抽斎は常に王室を尊崇する心を持ち、ある時は身命を危険にさらしてまで王室に献金しようとした。安政3年頃、抽斎は手島良助から某貴人の窮迫を聞き、無尽講を催して八百両を調達した。しかし、金を受け取りに来た三人の侍が偽の使者であることが判明し、抽斎は危機に直面する。この出来事は、抽斎の勤王の志の強さを示すものであった。

その六十一:危機を救った五百の機転

抽斎が三人の客を前に座していると、妻の五百が裸体で現れ、小桶の湯を客に浴びせ、懐剣を抜いて「どろぼう」と叫んだ。客たちは逃走し、五百は大声で人を呼んだ。この出来事は後々まで渋江家の話題となったが、五百は自身の功を称されると恥じて席を外した。翌朝、五百は貴人の許に金を持参し、これは借上げとされ十年賦で返済することになったが、維新の年までほとんど返金されなかった。抽斎は勤王家ではあったが攘夷家ではなく、洋学の重要性を認識していた。嗣子の保に蘭語を学ばせるよう遺言したのもこのためであった。

その六十二:幕府による蘭法医の公認と抽斎の最期

安政五年七月、幕府は蘭法医を奥医師として任用し、官医にも蘭医術の兼学を許可した。これは抽斎の没する約50日前のことだった。抽斎は日常生活で厳格な摂生を心掛け、食事量や内容を細かく定めていた。特に晩年は、津軽信順から賜った専用の椀を使用し、飯の盛り方にも気を配った。菜蔬では莱を好み、魚類では方頭魚の未醤漬や畳鰯を嗜んだ。間食はほとんど禁じていたが、稀に飴や上等の煎餅を食べることがあった。酒は天保八年から飲み始め、安政元年からは猪口三つを踰えぬことにした。

その六十三:抽斎の嗜好と交友関係

抽斎は鰻酒を好み、妻の五百や親族にも勧めた。読書を最も好み、特に『素問』と『説文』を愛読した。晩年には毎月説文会を開催し、小島成斎や海保竹逕、喜多村栲窓らを集めた。小説では赤本や黄表紙類を好んだ。劇を愛し、七代目市川団十郎や五代目沢村宗十郎を贔屓にしていた。しかし、嘉永二年に将軍に謁見した後、要路の人から芝居小屋への出入りを控えるよう忠告され、一時観劇を控えていた。安政二年の地震の日に観劇したのは、約7年ぶりのことだった。抽斎は照葉狂言も好んだ。

その六十四:抽斎の多彩な趣味と晩年の特徴

抽斎は能楽を楽しみ、謡曲も学んでいた。古画を鑑賞し、自らも人物山水を描いた。「古武鑑」、古江戸図、古銭を収集し、碁も上手だった。大名の行列観察を好み、鹵簿を記憶していた。庭園を愛し、特に御柳を好んだ。晩年には雷を極度に恐れるようになり、これは二度の落雷経験が影響していた。雷鳴時には蚊帳の中で酒を飲むことにしていた。この弱点は友人の森枳園も共有していた。抽斎の号や法諡についても触れられ、妻五百のために選んだ法諡「半千院出藍終葛大姉」の意味が説明されている。

その六十五:抽斎の死後と家族の状況

抽斎の死後、未亡人五百は43歳で6人の子供の世話をしながら家計を支えることになった。特に問題となったのは、不行跡で降格された矢島優善の監視だった。他の子供たちの教育にも熱心に取り組み、陸や水木には自ら句読を教え、専六には近隣の学究に通わせながら復習の指導をした。五百は午後から日暮れまで子供たちの手習いの世話をするなど、献身的に家族の面倒を見ていた。著者は、抽斎の生涯を記した後も、その子孫や親戚、師友のその後について記す意向を示している。

その六十六:長尾家の調停者としての五百

長尾家では商業再興をめぐり度々争いが起こり、五百が調停に赴く。これは宗右衛門の生前からの習慣だった。五百が信頼される背景には、かつて宗右衛門が息子銓を虐待し、妻安を髪を掴んで引き倒した際、五百が厳しく諫めたことがあった。安は宗右衛門の恋女房で、芝居小屋で見初められて嫁いだ。五百は安を宥めて連れ戻し、宗右衛門と論争の末、彼を屈服させた。これ以来、長尾家では五百の言葉に従うようになった。

その六十七:津軽家の人々

安政六年、矢島優善が津軽信順の側に仕えることになり、五百の心労が増した。この頃、抽斎の姪延が亡くなった。翌万延元年、成善は四歳で津軽信順に仕えることになり、矢川文一郎が世話をした。文一郎は本末両家があり、本家は馬術を伝え、分家の長子だった。母の再婚後、寺に預けられ、二十歳で信順の中小姓となった。文一郎は姿形が良く、遊郭に通っていたが、ある日義眼の女性との関係を絶った。

その六十八:成善の学び

万延元年、成善は海保漁村と小島成斎の門に入った。海保の塾は下谷練塀小路にあり、庭には梧桐が植えられていた。小島成斎は昌平橋内の上屋敷で教えており、多くの児童が学んでいた。成善の知り合いには伊沢鉄三郎がいた。この年、抽斎の墓碑が建てられ、渋江家は台所町から亀沢町に移った。新居は角倉与一の別邸を買ったもので、庭には稲荷と和合神の祠があった。矢島優善は本所緑町に分家した。

その六十九:矢島優善の独立

中丸昌庵の勧めで、矢島優善は本所緑町に独立した。優善は妻鉄と共に暮らし始めたが、門を出ると昔の放蕩生活に戻った。長尾家の娘たちも嫁ぎ、未亡人は茶屋の帳場で働くことになった。抽斎の蔵書は三万五千部あったとされるが、検すると一万部に満たなかった。優善が無断で売却したり、貸し出したまま戻らなかったりしたためだ。この年、安積艮斎が七十一歳で亡くなった。

その七十:五百の心の葛藤

五百は娘棠の死後、精神的に不安定になっていた。そんな中、優善の未来の妻である鉄が来て、五百に抱かれて寝ることになった。五百は鉄の醜い顔を見て咽び泣き、優善を哀れに思った。優善は緑町で鉄と暮らし始めたが、昔の放蕩生活に戻っていった。長尾家の娘たちは嫁ぎ、未亡人は茶屋で働くことになった。抽斎の蔵書は散逸し、市中に出回っていた。この年、安積艮斎が七十一歳で亡くなった。抽斎は艮斎のワシントン論讃を愛読していたという。

その七十一:不届きな養子

文久元年、五百は成善に『十三経註疏』を与えた。矢島優善は「身持不行跡不埒」で隠居を命じられ、養子を入れることを許された。上原元永の推薦で伊達周禎が養子となり、矢島家を継いだ。周禎は既に四子があり、長男は町医となり、次男周策が嗣子となった。比良野貞固は優善の改心を見守り、山田昌栄の塾に入れた。塾の月俸は周禎が支払うことになった。優善は塾頭となり、梅林松弥と共に門下生を指導した。一方、比良野家では稲葉房之助を養子に迎え、矢川文一郎は平野屋の娘と結婚した。

その七十二:抽斎の遺品の行方

豊芥子が亡くなり、抽斎の蔵書散逸の一因となった。豊芥子は歌舞音曲の書や随筆小説類を持ち去り、書画骨董も商人の手に渡った。円山応挙の画百枚と木彫の人形を借りたまま返さなかった。森枳園と小野富穀が口論した話があり、場所は山城河岸の津藤の家だった。文人や芸能人が集まる中、枳園が富穀を激しく非難し、富穀は席を立った。抽斎の忌日頃、小島成斎は五百に勧めて残りの蔵書を柏軒の家に預けた。柏軒は翌年も引き続き丁重に保管した。

その七十三:成善の学問と成斎の死

文久二年、成善は抽斎が生前準備していた『医方類聚』を藩主に献じ終えた。順承から褒賞を受けた。成善は海保竹逕に学び、奨学金を得た。母五百は子女に読書習字を教えたが、成善の学業には干渉しなかった。小島成斎が六十七歳で亡くなった。成斎は阿部家に仕え、成善に筆札を教えていた。成善は母と共に浅草永住町の覚音寺に参詣し、帰路で五百の知人に会い、料理屋誰袖で話をした。隣室では博打の騒動があり、五百は盗賊を追い払った。

その七十四:優善の再度の不品行

矢島優善は山田の塾で塾頭となり、自重する様子を見せたが、初午の日に渋江家の宴会に参加した後、吉原に行って無銭遊興をした。五百は優善を呼び戻し、比良野貞固と小野富穀を交えて対応を協議した。貞固は切腹を提案したが、五百は家門と藩主のために穏便な処置を望み、金毘羅神社への起請文奉納を提案した。貞固はこれを了承した。一方、小野家では令図が八十歳で亡くなり、伊沢柏軒は奥医師となってお玉が池に転居した。新居の祝宴では様々な出し物があり、陣幕久五郎の敗北や小錦八十吉の生い立ちなどの話題も出た。

その七十五:優善への処置と時代の変化

五百は矢島優善に起請文を書かせ、虎の門の金毘羅神社に納めに行ったが、実際には納めずに優善の行末を祈念して帰った。小野家では令図が亡くなり、莫大な財産を残した。伊沢柏軒は奥医師となり、新居で祝宴を開いた。宴では柏軒の娘やすと水木が長唄を歌い、柴田常庵が「棚の達磨」を踊った。陣幕久五郎が小柳平助に負けた話題や、小錦八十吉の出自についても言及された。柏軒が奥医師になったことで、小島成斎の態度が変わり、階級制度の厳しさが若い成善の目に映った。

その七十六:小島成斎の寺子屋

小島成斎が神田の阿部家屋敷で寺子屋を開いていた。弟子の一人、伊沢鉄三郎を「鉄砲さん」と呼び戯れていたが、鉄三郎の父柏軒が奥医師になると態度を改めた。同年、柏軒は抽斎の蔵書を返却し、将軍家茂の上洛に随行する準備をした。渋江氏は返された書籍を津軽家の倉庫に預けた。目録によれば部数は三千五百余だった。森枳園が『論語』と『史記』を借りて帰った。十月に津軽信順が浜町中屋敷で六十三歳で卒した。十二月、塙次郎が三番町で刺客に襲われて亡くなった。次郎は抽斎が国典について尋ねることにしていた人物の一人だった。

その七十七:抽斎没後の出来事

文久三年、成善は七歳で多紀安琢のもとで『素問』の講義を聞き始めた。伊沢柏軒が五十四歳で没し、息子の鉄三郎が家督を継いだ。山崎美成も六十七歳で没した。美成は抽斎と親しく、互いに蔵書を貸し借りしていた。元治元年、森枳園が躋寿館の講師として幕府から月俸を受けるようになった。慶応元年、渋江家では翠暫が十一歳で亡くなった。比良野貞固は妻かなを四十九歳で亡くした。慶応二年、海保漁村が六十九歳で没し、十歳の成善は漁村の子竹逕の門人となった。山内豊覚の妾牧が七十七歳で亡くなった。

その七十八:比良野貞固の再婚

抽斎の姉須磨の次女路が、戸田家に後妻として迎えられた。比良野貞固は妻かなの死後、再婚を勧められ、表坊主大須の娘照を娶ることになった。貞固は部下の杉浦喜左衛門に照を見させたが、杉浦は美しい女性だと報告した。しかし、婚礼当日に現れた新婦は、杉浦が見た女性とは全く異なる容姿だった。杉浦は慌てて大須家に確認に行き、自分が見た女性は照の兄の嫁だったと分かった。貞固は杯を交わすことを決意した。照は三十二歳で、貞固は五十歳を過ぎていた。

その七十九:江戸からの退去

貞固は照との結婚を決意し、後に照の弟玄琢を愛するようになった。弘前藩は江戸定府を引き上げることを決定したが、渋江家はまだ江戸を発つ群には入らなかった。慶応三年、矢島優善は川口で医業を営むも、すぐに渋江家に戻った。明治元年、戊辰戦争が始まり、弘前藩の定府が江戸を引き上げることになった。渋江家は亀沢町の邸宅を四十五両で売却した。畳一枚の価は二十四文だった。庭の柳や石燈籠を惜しんだが、持ち帰ることはできなかった。食客や奴婢たちは去り、老尼妙了の処遇に苦慮した。

その八十:新たな旅立ち

渋江家は妙了尼の身の上に苦慮したが、最終的に妙了の姪の夫が引き取ることになった。四月朔日に渋江家は亀沢町の邸宅を立ち退き、十一日に江戸を発った。一行は成善、五百、陸、水木、専、矢島優善の六人と若党二人。同行者に矢川文一郎と浅越玄隆一家がいた。文一郎は妻子と別れ、玄隆は妻よしと娘ふくを連れていた。玄隆は抽斎の門人で、海保漁村の塾にも入っていた。渋江家に出入りしていた職人や商人の中には、同行を希望したが叶わなかった者もいた。

その八十一:渋江家の忠実な従者たち

飾屋長八は渋江家の出入りで、抽斎に恩義を感じていた。抽斎の死後、長八も亡くなった。鮓屋久次郎は料理店を営み、渋江家と親しくなった。弘前への同行を願ったが断られ、翌年病死した。渋江家一行は江戸から弘前へ向かう途中、仙台藩の哨兵線に遭遇し、成善を女装させた。山形で路銀が尽き、荷物を売って資金を作った。秋田領を無事に通過し、弘前に到着。土手町の古着商に下宿し、成善は近習小姓として登城した。戦争が始まり、矢川文一郎と浅越玄隆が従軍した。

その八十二:弘前での新生活

渋江家一行は弘前に到着後、土手町の古着商に下宿した。成善は近習小姓として登城し、経史を兼松石居に学んだ。江戸からの荷物が届き、地元の人々は珍しそうに彼らを見た。成善の蝙蝠傘と懐中時計が注目を集めた。戦争が始まり、矢川文一郎と浅越玄隆が従軍した。小山内元洋が新たに小普請医者として抱えられ、佐々木元俊が蘭学堂を主宰していた。矢島優善は弘前に留まり、負傷者の治療にあたった。

その八十三:弘前の風習と専六の進路

弘前では他郷の人を排斥する風習があり、中条勝次郎は江戸へ還された。渋江家は富田新町に移り、知行は削減された。五百は専六の就学問題に悩み、儒者になる素質がないと判断し、剃髪させた。医者になるべく、小野元秀を師と定めた。元秀は温厚で献身的な医者だった。しかし専六は医学に興味を示さず、兵士との交流を好んだ。山澄吉蔵の門下で洋算と簿記を学び始め、次第に元秀の講義に出なくなった。

その八十四:小野元秀の人物像

小野元秀は弘前藩の近習医者で、忠誠心と廉潔さで知られていた。幼少時の経験から、患者の貧富や距離に関わらず献身的に診療を行った。工藤他山とも親交があり、五百が専六の師として選んだのは適切だった。しかし専六は医学より兵士との交流を好み、山澄吉蔵の門下で洋算と簿記を学び始めた。山澄は後に海軍大尉となり、専六の同門生たちも海軍や教育界で活躍した。

その八十五:渋江家の親族と知人たちの動向

小野富穀と道悦、矢島周禎一家が弘前へ移住した。抽斎の姉の養子孫三郎は静岡藩の官吏に、森枳園は福山に移った。塩田良三は浦和県の官吏となった。福山藩の兵が箱館の榎本武揚討伐に参加し、伊沢棠軒が渋江家を訪問した。抽斎の四女陸が矢川文一郎に嫁いだ。陸は幼少時に里子に出され、母五百の愛情を十分に受けられなかったが、抽斎や兄優善、塩田良三に可愛がられた。陸は小さい頃から長歌が好きだった。

その八十六:陸の結婚と家庭の変化

渋江抽斎の四女陸は、文一郎との縁談を最終的に受け入れた。文一郎は熱心に求婚し、渋江家は両家の関係悪化を懸念して同意した。結婚後、夫婦は渋江家で過ごし、夜は矢川家に戻った。一方、矢島優善と妻鉄は、土手町に新居を構えたが、夫婦関係は悪化の一途をたどった。鉄は優善の無能さを非難し、家庭内の争いは絶えなかった。五百は調停を試みたが失敗し、周禎に鉄の引き取りを依頼するも拒否された。この中で、優善は突如失踪し、家族に不安をもたらした。

その八十七:貞固の帰還と藩士の待遇変化

比良野貞固は、江戸からの帰還途中で船の故障に遭い、一年以上かかって青森に到着した。渋江家は金策に苦心し、貞固を迎えた。明治三年、弘前藩は士の禄を大幅に削減し、医者の地位も下げた。渋江家も影響を受け、本成善は医者として扱われ、禄が三十俵に減らされた。成善は儒職についていたにもかかわらず、医者の家系であることを理由に降格された。成善の抗議は聞き入れられず、不本意な扱いを受けることになった。

その八十八:優善の失踪と東京での生活

矢島優善は失踪後、東京へ向かい吉原の引手茶屋湊屋に身を寄せた。その後、箱屋となり芸者の付き添いをしていたが、本所緑町の骨董店に入贅した。しかし、妻の死後、塩田良三の推薦で浦和県の典獄となった。一方、渋江家では優善の失踪に不安を抱き、捜索を続けたが、手がかりは得られなかった。

その八十九:専六の養子縁組と家族の変化

専六は楽手として修行し、山田源吾の養子となった。この縁組は戸沢惟清の仲介によるもので、東京での立身出世を期待されてのことだった。しかし、専六が東京に向かう途中、養父源吾が病没した。一方、陸は長男万吉を出産したが夭折し、水木は村田広太郎と結婚するも、すぐに離縁となった。小野富穀は致仕し、子の道悦が家督を相続した。

その九十:成善の東京行きと藩の対応

本成善は、降格と減禄に不満を抱き、単身で東京行きを決意した。母を弘前に残したのは、脱藩の疑いを避けるためだった。藩は私費での東京行きを警戒し、成善は西館孤清から厳しい警告を受けた。成善は家禄の一部を東京に送ることを許可され、長持の錦絵を売って旅費と学資を工面した。別れを惜しんだ平井東堂は、成善の出立後まもなく他界した。

その九十一:成善の東京行き

成善は十五歳で藩学の職を辞し、母五百と別れて東京へ向かった。同行者は松本甲子蔵だった。東京では兄専六や親戚がおり、旧師の多紀安琢や海保竹逕もいた。成善は英語を学ぶため共立学舎に通い始めた。学資は弘前藩からの扶持で賄った。抽斎の蔵書を送ってもらおうとしたが、舟の事故で多くが失われた。八月には神社調掛を命じられ、手当も支給された。この間、廃藩置県が行われ、弘前藩は弘前県となった。成善の兄優善は浦和県の典獄となり、後に判任史生に転じた。松本甲子蔵は優善に薦められて、埼玉県十五等出仕を命じられた。

その九十二:県吏の権勢

優善が浦和県出仕の典獄だった頃、成善が訪れると駕籠一挺を宰領させて迎えた。渡船場の役人は土下座をした。優善は宴会を催し、かつて世話になった芸者たちを招いた。県吏の間では飲宴がしばしば行われ、優善も参加した。ある時、村の戸長が野菜を献じようとしたが、優善は賄賂は取らないと却けた。戸長の面目を立てるため、天保銭一枚で買い取り、他の職員に分配した。県令野村盛秀はこの行為を褒めた。野村は後に名古屋県に赴き、白根多助が一時県務を摂行した。

その九十三:兄弟の名前と髪型の変化

山田専六は養父源吾の遺跡を守り、津軽承昭に謁見を許された。専六も成善と同じく学問に励んだ。成善は名を保と改め、専六は後に脩と改名した。この年十二月三日に保と脩は同時に斬髪した。優の斬髪時期は不明だが、おそらく同じ頃だろう。保は本所割下水の家に移り、母五百の東京移住を計画した。弘前俎林の山林地が渋江氏に割与された。五百は弘前を離れる際、水木と矢川文一郎夫妻を伴った。文一郎は工藤忠五郎蕃寛の次男蕃徳を養子にして弘前に遺した。

その九十四:五百の東京到着

五百は五月二十日に東京に着き、本所横網町の鈴木方に行李を卸した。保と十六カ月ぶりに再会し、脩と優も母に会いに来た。優は埼玉県権少属として月給二十五円を得ており、二人の食客を抱えていた。多くの知人を県吏として推薦し、一時は数十人を援助していたという。優は母に浦和での同居を勧めたが、五百は断り、保の留守番をすることを選んだ。五百は一粒金丹の注文を受け、調合に着手した。八月十九日に優は再び浦和から来て、母に浦和への一時滞在を勧めた。

その九十五:保の師範学校入学

保は高等師範学校への入学を希望したが、年齢制限の問題があった。森枳園に相談し、枳園の助けで願書を提出した。試験に合格し、九月五日に入学した。同級生には末松子や加治義方、古渡資秀がいた。優は頻繁に東京を訪れ、母の安否を気遣った。土曜日には母を浦和に連れ帰り、日曜日に送り届けた。鈴木の女主人は優を「立派な、気さくな檀那」と評した。ある時、優は浅草見附で食べた茶飯と餡掛けの話を楽しそうに語った。

その九十六:東京への移住と生活の変化

明治6年、弘前から東京へ移住する人が増えた。比良野貞固も家族を連れて来て、保の下宿に身を寄せた。保は貞固一家の世話をしながら、自身の学資不足に苦しんだ。矢川文内や浅越玄隆も上京し、それぞれ質店や役所で働き始めた。守田座の開演準備も進んだ。この年、海保竹逕が49歳で亡くなり、保は島田篁村を新たな漢学の師とした。渋江家は本所相生町に居を構え、五百は58歳、保は17歳となった。家族は母子の他に水木がおり、後に山田脩も同居した。五百は一戸を構えたいと思いながらも、資金不足で叶わなかった。

その九十七:師範学校での葛藤

保は師範学校に通いながら、学校の教育方針に疑問を感じていた。寄宿舎への入舎を命じられるが、母の病気を理由に延期を願い出た。実際は、退学を考えていたためだった。学校では米国人教師による発音指導が重視され、生徒間で不満が高まっていた。保は英語学習に専念したいと考え、退学処分を受けることで自由に勉強したいと母に相談した。しかし、矢島優と比良野貞固の反対で思いとどまり、10月19日に寄宿舎に入った。保は学校の方針と自身の志向の違いに悩みながらも、周囲の助言を受け入れ、忍耐して学業を続けることを決意した。

その九十八:親族や知人たちの動向

矢島優は工部省に転じ、芝琴平町に移住した。岡寛斎も工部省の雇員となった。陸は砂糖店を閉じ、本所亀沢町で長唄の師匠となった。矢島周禎一族も東京に移り、周禎は医業を営んだ。周禎は息子周策を保の門下に入れ、師範学校入学の準備をさせた。比良野房之助は父と共に骨董店を開いた。水木は洋品商に再嫁した。妙了尼は94歳で韮山にて亡くなった。渋江家では抽斎の法要を営み、親族や知人が集まった。保は19歳で師範学校を卒業し、浜松県への赴任が決まった。山田脩は陸のもとへ移り、矢島優は三池に出張した。

その九十九:浜松での新生活

保は母五百を連れて浜松に赴任し、下垂町の郷宿山田屋和三郎方に下宿した。当初、県庁の官吏から冷遇されたが、次第に関係が改善された。師範学校が設立され、保は教頭に任用された。後に紺屋町西端の江州屋速見平吉の離座敷に移った。一方、東京では矢島優が工部少属を辞めて新聞記者となり、『魁新聞』や『真砂新聞』で主に演劇欄を担当した。山田脩や森枳園も新聞社に関わった。浜松師範学校は静岡師範学校浜松支部に改称された。五百の還暦祝いが催され、県令以下の祝福を受けた。また、五百の姉安や比良野貞固、小野富穀、多紀安琢、喜多村栲窓らが相次いで亡くなった。

その百:保の転機と家族の動向

保は浜松で教職に就きながらも、英語学習への志を捨てきれずにいた。福沢諭吉の著作に感銘を受け、慶応義塾への入学を決意する。職を辞し、山田脩の助けを借りて東京の芝区松本町に新居を構えた。五百と保は浜松を離れ、東京で再び脩と暮らし始めた。矢島優は開拓使御用掛として札幌に赴任した。陸は亀沢町で長唄の師匠を続け、水木も同居していた。保は山田要蔵と中西常武を伴って上京し、共に慶応義塾入学を目指した。この間、兼松石居が68歳で亡くなり、保は津軽承昭の依頼で抽斎の行状を記した。

その百一:慶応義塾への入学と新生活

保は東京に到着した翌日、慶応義塾の本科第三等に編入された。同行の山田も本科に、中西は別科に入った。保は入学から3日目に万来舎で福沢諭吉と出会い、福沢から善遇された。当時の慶応義塾は年を3期に分け、月末に小試験、期末に大試験があった。森枳園は大蔵省印刷局の編修になり、局長から特別待遇を受けた。保は翌年12月に全科の業を終えた。同級生には渡辺修、平賀敏、犬養毅らがいた。保は万来舎で法律の講義も聴講した。この年、藤村義苗が浜松から来て渋江氏に寄寓した。

その百二:愛知県中学校長就任と進取社の結成

保は愛知県中学校長に任命され、国府町に移り住んだ。学校では教則と罰則の作成が急務だったが、教則は文部省の認可が下りず、罰則は不文律として生徒に自力の徳教を説いた。保の住居には多くの諸生が寄寓するようになった。保は地元の医師で政治家の武田準平と知り合い、父子の契りを結んだ。東京で政党が結成される中、保と準平は「進取社」という小政社を結成し、保が社長、準平が副社長となった。

その百三:武田準平の悲劇と新聞寄稿活動

明治15年1月2日、保の友人武田準平が何者かに殺害された。警察は進取社の活動が原因ではないかと疑ったが、保は信じなかった。進取社はこれを機に自然解散した。保は『横浜毎日新聞』の寄稿家となり、主権論や普通選挙論について論戦を展開した。この活動を通じて島田三郎らと知り合った。12月、保は国府を去る決意で東京に戻った。この年、矢島優が渋江家に復籍し、その妻蝶が亡くなった。山田脩は工部技手に任命された。

その百四:東京での新生活と五百の病

保は東京で攻玉社と慶応義塾の教師となった。母五百と水木を迎え、烏森町に居を構えた。ある時、保が一週間ほど外泊していると、五百が何も食べなくなったと水木が知らせてきた。保が帰宅すると、五百は寝込んでいたが、保の言葉に応じて少しずつ食事を取り始めた。最終的には保と共に外出して飲食するまでに回復した。五百は保が長く帰らないことを心配して食事を拒んでいたのだった。この時、五百は68歳、保は27歳だった。

その百五:優と五百の最期

明治16年12月2日、優が相生町の家で亡くなった。優は開拓使の職を辞めた後、心臓の不調があったが、当日まで普段通りに過ごしていた。優は49歳だった。翌年2月14日、五百が烏森の家で亡くなった。五百は69歳だった。五百は普段は健康だったが、前年8月の保の不在時から体調を崩していた。亡くなる直前まで元気に過ごしていたが、煙草を買いに出かけた後、突然意識を失った。保は慌てて医師を呼びに走ったが、五百の意識は戻らなかった。

その百六:五百の最期と生活

渋江五百は脳卒中で倒れ、右半身不随となった。保は医師を呼んだが、回復の見込みはなく、五百は十四日の午前七時に絶息した。五百の晩年の生活は日々印刷したように同じであった。朝五時に起き、掃除、仏壇拝礼、読書、裁縫、散歩、夕食後は日記を付け、時に保と棋を囲んだ。会計は抽斎の世からずっと自ら当たっていた。六十歳を過ぎてから英文を読み始め、洋書にも挑戦した。五百は早くから西洋の学術に注意し、抽斎に嫁す前から地動説を知っていた。

その百七:五百と抽斎の結婚の経緯

渋江氏に嫁した時、婚を求めたのは抽斎であるが、この間に秘密が包蔵されていた。阿部家の医師石川貞白が勧めたのだが、貞白をして勧めしめたのは、五百自己であった。五百は貞白に、渋江さんの所へ往って、日野屋の後見をして戴きたいと思うと語った。貞白は五百の深慮遠謀に驚いた。五百が抽斎の妻となると栄次郎も宗右衛門も五百の前に項を屈せねばならない。貞白は直に抽斎を訪うて五百の願を告げ、自分も詞を添えて抽斎を説き動かした。

その百八:保の転職と森枳園の訃報

保はこの年六月に『横浜毎日新聞』の編輯員になった。九月一日には家を芝桜川町十八番地に移した。森枳園から面談したいという書が届き、保は枳園を訪ねた。枳園は『横浜毎日新聞』の演劇欄を担任しようと思って、保に紹介を求めた。保が出張から帰ると、枳園の訃音が届いていた。枳園は十二月六日に水谷町の家に歿した。年は七十九であった。印刷局は前年の功労を忘れず、葬送の途次柩を官衙の前に駐めしめ、局員皆出でて礼拝した。

その百九:保の静岡移住と結婚

保は静岡安西一丁目南裏町十五番地に移り住んだ。私立静岡英学校の教頭になったからである。十月十五日に保は旧幕臣静岡県士族佐野常三郎の女松を娶った。保は三十歳、松は十八歳であった。『東海暁鐘新報』の主筆になった。中江兆民が静岡を過ぎて保を訪うた。六月三十日に保の長男三吉が生れた。八月十日に私立渋江塾を鷹匠町二丁目に設くることを認可せられた。脩は渋江塾の設けられた時妻さだを娶った。九月十五日に、保の許に匿名の書が届いた。日を期して決闘を求むる書である。

その百十:保の東京帰還と家族の変遷

保は三月三日に静岡から入京して、麹町有楽町二丁目二番地竹の舎に寄寓した。入京後三月二十六日から博文館のためにする著作翻訳の稿を起した。保の家には長女福が一月三十日に生れ、二月十七日に夭した。また七月十一日に長男三吉が三歳にして歿した。保は新居を神田仲猿楽町五番地に卜して、七月十七日に起工し、十月一日にこれを落した。二十五年には保の次男繁次が二月十八日に生れ、九月二十三日に夭した。二十六年には保の次女冬が十二月二十一日に生れた。三十年には保が九月に根本羽嶽の門に入って易を問うことを始めた。

その百十一:抽斎没後の家族の記録

明治三十三年には保の三女乙女が生まれた。三十四年に脩が吟月と号し、山内水木、福沢諭吉、大橋佐平が没した。三十五年に脩が国文社に入り、末男が生まれた。三十六年に脩が静岡で渋江塾を再興し、長女花が没した。三十七年から三十九年にかけて保が数回引っ越し、脩が静岡から戻り博文館印刷所に勤めた。四十年に保の四女紅葉が生まれ夭折した。四十一年に脩が肺炎で没した。脩の句稿が紹介されている。四十四年に保の三男純吉が没し、大正二年から三年にかけて保が引っ越した。四年に保の次女冬が没した。

その百十二:保の著作活動と将来の計画

保は抽斎の第七子で継嗣となり、多方面で学問を修めた。教育者や新聞記者として活躍し、書肆博文館のために約百五十部の著作翻訳を行った。しかし、これらは時尚を追う書估の誅求に応じたもので、保は自らの精力が徒費されたと感じている。保には今なお計画中の書があり、特に「読書五十年」は既に草稿が堆を成している。これは一種のビブリオグラフィイで、保の博渉の一面を窺うに足るものである。保は今年大正五年に六十歳、妻お松は四十八歳、女乙女は十七歳である。

その百十三:陸の長唄師匠への転身

陸は幼少期から長唄の才能を認められ、杵屋勝三郎に師事した。江戸から東京に戻った後、本所緑町で砂糖店を開いた。店は評判となったが、家族の事情で閉店した。その後、稲葉家の未亡人の勧めで長唄の師匠になることを決意。二十七歳の時、杵屋勝久の名前で鑑札を得て、本所亀沢町で長唄の師匠として独立した。隣人の吉野夫婦の援助を受け、徐々に師匠としての生活に慣れていった。初めは「お師匠さん」と呼ばれることに戸惑いを感じたが、次第に慣れていった。

その百十四:勝久の師匠としての活躍

勝久の業は予想以上に繁盛し、弟子の数は八十人を超えた。上流階級の家々に招かれることが多くなり、ほぼ毎日のように諸方の邸へ出向くようになった。特に藤堂家には頻繁に招かれ、他にも細川、津軽、稲葉、前田、伊達、牧野、小笠原、黒田、本多などの諸家で贔屓にされた。細川家では相弟子勝秀の紹介で初めて招かれ、津軽侯にも会った。津軽家では独りで演奏することが多く、稲葉家では師匠の勝三郎と共に初めて訪れた。

その百十五:勝久の華族家での演奏経験

細川家での初演奏は今戸の別邸で行われ、立三味線、立唄、鳴物連中で演じた。津軽侯も来ており、勝久を渋江の女の陸として認識した。稲葉家では師匠勝三郎と共に初めて訪れ、演奏後に筍掘りを楽しんだ。前田家、伊達家、牧野家、小笠原家、黒田家、本多家にも招かれるようになった。明治十年四月三日に両国中村楼で名弘めの大浚を催した。浚場の装飾は様々な門弟や贔屓から寄贈され、華族の諸家からも金品が贈られた。勝久が三十一歳の時の出来事である。

その百十六:杵屋勝久の師匠、二世勝三郎の最期

杵屋勝久が本所松井町に新居を構えた際、師匠の二世勝三郎が祝いの歌を贈った。勝久はこれを基に「松の栄」という歌曲を作り、両国井生村楼で披露した。二世勝三郎は明治29年2月5日に77歳で没し、浅草蔵前西福寺内真行院に葬られた。勝三郎には子女各一人がいたが、臨終の際に勝久を「小母」と呼び、後事を相談するよう遺言した。長女ふさに婿を迎えたが、養父の名跡継承を巡って問題が生じ離縁となった。そこで長男金次郎が父の遺業を継ぐことになり、三世勝三郎となった。勝久は三世勝三郎の成長を見守り、明治36年には病床の勝三郎を鎌倉に見舞った。

その百十七:三世勝三郎の最期と杵勝分派の危機

三世勝三郎は病が癒えず、東京座頭取としての職務を高足弟子の勝四郎に任せたが、その働きぶりに不満を抱いた。勝三郎と勝四郎の間に溝が生じ、勝久は調停に奔走した。しかし、勝三郎の怒りは収まらず、房州への転地を決意。勝久らが見送る中、勝三郎は妻みつと共に出発した。その後、勝三郎は鎌倉に移り、9月11日に38歳で世を去った。勝久は病を押して鎌倉へ駆けつけ、勝三郎の最期を看取った。杵勝分派の団結を維持するため、勝久は勝四郎との和解を急務と考えた。

その百十八:杵勝分派の和解と団結

勝久は三世勝三郎の死後、杵勝分派の団結を維持するため、勝四郎との和解に尽力した。勝三郎の通夜で、勝久は浜町の師匠と女師匠に勝四郎の許しを求め、了承を得た。勝四郎は木位を拝し、名取たちに挨拶して和解が成立した。その後、杵勝同窓会は勝五郎(元勝四郎)と勝久を幹事に選出し、団結を強化した。勝久は二世・三世勝三郎の法要に際し、男女名取中による寄附の詳細を記録している。これは芸人の師への敬意の厚さを示すものであり、勝久はこの善行を埋没させたくないという思いから記録したのだった。

その百十九:杵屋勝久の門弟と陸の多才な才能

杵屋勝久は44年間で7人の名取を育てた。勝久は長唄以外にも、琴、踊り、活け花、碁将棋、読書、筆札、裁縫、髪結いなど多くの技芸を習得した。特に裁縫では、母五百から厳しい指導を受け、家族の衣服のほとんどを手がけた。髪結いの技術も高く、近所の人々からも頼られた。勝久は生来おとなしく、泣いたり怒ったりすることは少なかったが、快活な性格で周囲に好かれた。また、志操が堅固で義務心に富んでいた。渋江家には牛込の保さん、本所の勝久さんの他に、下渋谷の終吉さん一家がいる。終吉は図案家で、二人の弟と共に暮らしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?