第2回(2020/05/11) 経営組織論 「経営組織論」ではそもそも何を学ぶのか?

1.はじめに

このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第2回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。

こんにちは。ゴールデンウィークがあったので第1回講義からはずいぶん時間が空いてしまいましたが,いかがお過ごしだったでしょうか?遠隔講義には慣れましたか?慣れない遠隔講義の疲れがゴールデンウィークで回復していればいいのですが。僕の講義はあなたの心身の調子がもっとも良いときに読み課題に答えてもらえたらそれでかまわないので,ゆるゆると始めていきましょう。ちなみに僕は「毎日,講義資料の準備」という何ともまあ有意義なゴールデンウィークを過ごしました。絶対に普段よりも仕事してた。誰か僕を褒めてくれてもいいんだよ?おにぎりとかもらえると喜びます。

さて,本日の講義内容をお話しする前に,ちょっと雑談をします。雑談なのですが,今日の講義内容とも関わります。伏線みたいなものですね。

あなたは「依存」という言葉に,どのようなイメージを抱くでしょうか?依存とは,「自立できていない人の弱さの現れ」だと感じるのではないでしょうか?東京大学に,熊谷晋一郎先生という方がおられます。小児科のお医者様の傍ら,東大の先生もされています。

彼は仮死状態で生まれました。その後遺症で脳性麻痺となり,車椅子で生活をしています。ですので,彼には1人でできないことがたくさんあります。そんな彼ですから,依存や自立について,深く考えて生きてこられました。以下は熊谷先生が依存と自立についてのご自身のお考えを述べているサイトです。読んでみましょう。読んでみましょうと言われたら,飛ばさずにひとまず読んでください。

このサイトから,特にあなたに知ってほしい熊谷先生のお考えを少し抜粋したものが,以下の背景が灰色になっている文章です。

一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しないと生きていけないんですよ・・・(中略)・・・依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存してないかのように錯覚できます・・・(中略)・・・実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存していない」と感じられる状態こそが、“自立”といわれる状態なのだろうと思います。だから、自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。

このお考えは,健常者と障害者の比較の1つとして語られているものです。その意味ではそのまま僕たちに適用できるわけではないかもしれません。しかし,それを承知で言うならば,少しだけホッとしませんか?「依存してもいいんだ」,「誰か/何かを頼ってもいいんだ」と思えませんか?「誰か/何かに頼っていいんだよ」と知らない誰かに言ってもらえることで,少しだけ生きやすくなりませんか?そうなんです。当たり前のことですが,もともと私たちは1人でなんて生きていないんです。母親があなたを産み,保護者が育んでくれた。友達,恋人,学校の先生,地域の人たちとの関わりの中で,他でもないあなたという存在が形成されてきた。あなたの暮らしを豊かにしてくれている製品やサービスは,顔も名前も知らない世界中の誰かがつくり,あなたに届けてくれている。今のあなた,今のあなたの生活は,あなた自身が単独でつくりあげている側面よりも,あなた以外の存在によって支えられている側面のほうがずっと大きい。「自分は1人で生きている」なんていう考えは,傲慢でしかありません。それはきっと,自分1人でもできることしかしていないに過ぎません。

吉野弘という詩人がいました。「祝婚歌」,「夕焼け」,「I was born」などは知っている人もいるのではないでしょうか。

その彼の詩の中に,「生命は」というものがあります。全文を掲載するかリンクだけを貼るか迷ったのですが,どうせすでに雑談の域を超えているのでリンクも貼って全文も掲載します。勢いって大事。なお,この全文は以下のサイトから引用しています。

生命は

自分自身だけでは完結できないように

つくられているらしい

花も

めしべとおしべが揃っているだけでは

不充分で

虫や風が訪れて

めしべとおしべを仲立ちする

生命は

その中に欠如を抱き

それを他者から満たしてもらうのだ

世界は多分

他者の総和

しかし

互いに

欠如を満たすなどとは

知りもせず

知らされもせず

ばらまかれている者同士

無関心でいられる間柄

ときに

うとましく思うことさえも許されている間柄

そのように

世界がゆるやかに構成されているのは

なぜ?

花が咲いている

すぐ近くまで

虻の姿をした他者が

光をまとって飛んできている

私も あるとき

誰かのための虻だったろう

あなたも あるとき

私のための風だったかもしれない

「世界は多分 他者の総和」。なんとも素敵なフレーズです。僕たちはどう足掻いても不完全です。できることもあるけれど,できないことのほうが圧倒的に多い。それを誰かに満たしてもらいながら生きている。知らず知らずのうちに,私たちが誰かを満たしていることもある。つまり,私たちが生きるということは,意識的か無意識的かを問わず,常に他者との相互依存関係の中にあると言えます。他者に依存しなければ生きていくことができないということを仮に「弱さ」と呼ぶのであれば,それで構わないと思います。個としての生命は本来的に弱い。その弱さを個あるいは種として克服していくことを進歩と呼ぶのかもしれませんが,他方でその弱さ自体を否定せず,それを前提としていくしかないのではないでしょうか。もちろん,自分ができる限りのことをしないままに誰かを頼ること。これは良いこととは言えません。しかし,もうこれ以上頑張ることができないというほどに努力し,それでもできないとき,それは誰かを頼るしかない。それは弱さかもしれないけど,誰かを頼らずに生きていけるほど,僕たちのほとんどは強くない。

色々と書いてきたのですが,結局,こいつは何が言いたいんだと思うでしょう。よくわかります。僕も京極夏彦とか読んでいると同じことを思います。僕があなたに言いたいのは,「この閉塞感で満ちた状況の中で,あなたは十分な依存対象を持つことができていますか?」ということです。

4月6日に緊急事態宣言が発令されてから,およそ1ヶ月が経ちました。その間,外出の自粛要請や遠隔講義の実施など,これまで経験したことがない状況に置かれて,強い不安に苛まれて(さいなまれて)はいませんか?あなたは,その不安をどのように解消しているのでしょうか?あるいは,その術(すべ)を持たずに悩んではいないでしょうか?

COVID-19によってもたらされた現状は,個人の努力でどうにかなるものではありません。僕たちにできることは心身の自衛のみです。身体の自衛は,散々言われているのでここでは書きません。心の自衛,それは他者に頼ってもいいということを自覚すること,そして頼ることができる相手をいくつも見つけ,それらとの関係性を信頼することです。何かを頼り苦難を乗り越えていくこと。これは社会を生き抜く上でとても大事な重要な心構えであり,スキルであるとも言えます。

ちなみにこの「1.はじめに」で述べた「僕たちは1人で何かを完遂できるほど強くなんてない」ということは,組織を考えていく際にとても重要です(唐突な伏線アピール)。

2.前回の振り返り

ここから,少しずつ講義っぽくなっていきます。まずは前回の振り返りをしましょう。

そうは言っても,前回はイントロダクションでしたので,講義の内容についてはほとんどお話していません。ここで改めて確認をしたいのは,最終レポートのテーマです。この講義「経営組織論」では,以下を最終レポートのテーマにしていましたね。

このテーマにどのようにして答えるのか,それを考えながらこの講義を受講してください。たとえばある回のテーマが「働く上でのモチベーション(動機づけ)」だったとしましょう。その回の講義noteを読むということは,そこに書かれている人々のモチベーションに関する様々な理論を理解するだけでは十分ではありません。「もし自分にとって最高の組織をつくることができるとするならば,人々はどのように動機づけられると考えるだろうか?そして,どのようにして人々に仕事への高いモチベーションを維持してもらうだろうか?」などを考えながら,講義noteを読んでいきましょう。もちろん今回の講義もそうですし,さらにはこの講義だけではなく,他の講義でも重要です。

3.前回の課題および質問へのフィードバック

課題へのフィードバック

前回講義の課題は以下のものでしたね。最終レポートと同じテーマでした。それに対する回答の中からいくつかをピックアップしコメントしていきましょう。背景が灰色になっている箇所が課題に対する回答です。

その前に,適切ではない回答についても触れておきます。今回のテーマのポイントは「あなたにとって」です。あなた自身がどう考えるのかを書くのであって,他人の考えを書くのではありません。したがって,書籍やwebサイトに書かれていたことをまとめてきた回答は,課題に答えたことになりません。それは他人の考えであって,あなたの考えではない。ろくに考えもしないで自分の考えを他人に語らせてその気になるのは辞めたほうがいい。以降,「この問いでは何を問われているのか?」を考えながら課題に取り組んでください。大体の間違いは,そもそも何を問うといる(問われている)のかがわかっていないことに起因します。

私が考える最高の組織であると言えるであろう要素は2つあります。1つ目は組織に属する人間が各々の能力を最大限に発揮できる環境であることです。各々の能力を最大限に発揮できる環境は、個人としてもその組織内で自分が戦力になっていると自覚することができるため、充実感を持つことができ、高いモチベーションで物事に取り組めると考えます。また、そのような士気の高い人材が集まることで互いに切磋琢磨しあい、結果として組織全体としてもより良い成果を残すことが期待できると考えます。

2つ目は組織としての目標意識を明確にして、その目標を組織の全員が意識して行動することです。やはり何をやるにも、目標を明確にしなくてはやるべきことの方向性と行動を見出すことはできないはずです。また、組織としての目標が定まっていても、誰か1人がその目標達成のための行動とかけ離れたことをしていては組織としての団結力がなくなり、目標を達成できなくなるかもしれません。したがって組織の全員で一致団結し、全員の力で目標達成に向けて行動することが重要だと考えます。

以上の2点が最高の組織であるための重要な要素だと考えます。

まず,書き方がいいですね。とてもわかりやすい。具体的には,これから言いたいことが2つあることを冒頭に明言し,その後に「1つめ」,「2つめ」と,これから書くことが何を指しているのかを示している。読み手に負担をかけない,良い書き方です。

内容についても,個人レベルと組織全体のレベルの双方から考えることができています。これからこの講義で考えていってほしいのは,この個人レベルの要素と組織全体のレベルの要素をどのように両立させていくか,という点です。組織全体の目標は,必ずしも個人の目標とは合致しないかもしれない。この2つの関係性を考えていけるといいですね。

私が思う最高の組織とは、その組織に所属する人が皆目標に向かって連携できる、かつ、その時々に応じて変化ができるものである。ちょうどこの時期、コロナで多くの中小企業などが大きな損害を受けているが、国からの援助はまだない。だがしかし、そんな時でも、「今何ができるのか」「今何をすべきなのか」ということを考えることができて行動できる組織はきっとこの事態を切り抜けてくれるのではないかと思う。

短い期間で大きく成長する組織もあれば、じっくりと時間をかけて拡大していく組織もある。その過程には何かしらの苦悩があっただろう。それを乗り越えてきたからこそ今も組織としてあり続けられるのではないだろうかと思う。何かを継続できることは素晴らしいが、やはり時代は流行と同様、変わっていくものであるため、連携して変化できるとより良いのではないかと思う。

上記に加えて、その組織に所属するひとりひとりが自立していることも必要だと思う。人に頼ることは良いことであるが、その誰かがいないと何もできないようじゃ良い組織にはなり得ない。頼まれたことだけでなく自ら行動を起こせるような人が集まった組織は最高だ。

結果として、所属する人が連携し、変化し、自立していることが最高の組織だと思う。

2つのポイントを挙げてくれていますが,ここでは1つめの「時代の要請に合わせて柔軟に変化できること」に絞ってお話ししましょう。時代や環境は常に変化をしています。それに合わせて組織も変化しなければ,確かにその組織は社会から不要と評価されてしまうかもしれません。実は,変化し続けるのは時代や環境だけではなく,組織自体もそうであるという考え方があります。組織は固定的なモノ(organization)ではなく,常に「組織化(organizing)」の過程にあるという考え方です。この考え方は組織に関する基本的かつ伝統的な考え方を踏まえてから知ったほうがインパクトがあるので,講義の後半でお話しします。

私の考える最高の組織とは個性を発揮するための土台がしっかりしている組織だと思う。部活動で強いチームは挨拶、荷物や靴の整頓、準備・片付けといったことをきちんと行って最高のパフォーマンスをする環境を作るから練習・試合でチームの強みを発揮でき強いのである。いくら実力者が集まってもバラバラで適当だとそれは強いとはいえない。

これは企業という組織でも同じで、○○を作る会社がそれを作るのが得意な人を集めるととりあえず組織としては成立する。だが、作るという目的だけを提示されると思い思いの方法になってしまい結果としてバラツキが生まれそれを武器として経営をする組織としては上手くいかない。つまり作業する上での明確なボーダーが無いから悪い意味で個性が発揮されてしまう。

しかし、開始前の綿密な計画、開始後の問題を共有して改善する、時には衝突しながら意見を出し合うというような各段階でしっかりとステップを踏み、それを周知させることで一定の枠組みの中で個性を発揮できる環境を作り上げることができれば結果としてその他の組織と差をつけ大きくなっていくのではないだろうか。同じジャンルでも多くに支持されるものとされないものがあれば、そこの差だと思う。だが、一つのものを行っていくうえでそういう段階を踏んでいくのは複数人集まる組織にとって当然のことかもしれないが、当たり前のことをするのが一番難しいと自分は思っているし、様々な分野において実際に無くなっていく組織があるのを見ると事実だといえる。だからこそ、私は当たり前のことを漏れなく行う、つまり個性や強みを最大限発揮できる土台がしっかりしている組織こそが最高の組織だと考える。

この回答のポイントは「一定の枠組みの中で」という箇所にあると思います。組織に属する個々人が最高の力を発揮できることが望ましいが,個々人の方法がバラバラだと安定性に欠ける。そのためには一定の枠組みを個々人が参照するということが必要である。なるほど。とてもいい考えですね。すると,組織が個々人をマネジメントするということ,あるいはリーダーが果たすべきことは,その組織にとっての「一定の枠組み」とはどのようなものであるかを示し,それをいかに共有していくか,ということになるのかもしれませんね。

まず学習の変化を確認するために、最高の組織とは何かについて何も調べずに答えたいと思います。

私が思う最高の組織は大きく二つあります。一つ目は、協力し合える環境作りです。誰かが困っていたときに助けてくれる先輩がいたり、それに気づいてくれる人がいたりすることがいいのではないかと考えます。どうしても仕事をしていて一人ではできないことがあります。私自身もチームに入っており、フォローしてくれる人がいると、また困った人がいると助けてあげようという気持ちになります。

二つ目は、組織内に私情を持ち込まないことです。組織において、苦手な人など少なからず出てくると思います。この人の言い方が気に食わないとか、性格が合わないとかあると思います。私情を持ち込むことによって、組織内で人間関係のねじれが起きると作業効率が悪くなったり、職場の雰囲気が悪くなります。また、最悪の場合、辞めてしまうケースも出てくるので会社的にもよくないことであると考えます。私の友人の職場も人間関係の悪化によって辞める社員がいるそうです。この二点を押さえてる組織が私にとって最高の組織と言えます。

まず最初の一文がいい。こちらの意図をよく読み取ってくれている。もちろんわざわざ書かなくてもいいのですが,書いてあるとねらいが伝わっていることがわかって安心します。2つめのポイントについては,なかなか難しいですね。これは「組織に(仕事に?)私情を持ち込まない」ということよりも,「感情的な振る舞いを優先させない」ということのように読めます。組織には公式組織(formal organization)と非公式組織(informal organization)という二重性があります。公式組織とはいわゆる「上司と部下」や「部門」のような仕事上の関係です。これに対して非公式組織とは「親しい同僚」や「私的な勉強会」などです。「私情」というのは,「非公式組織的における人間関係」と言い換えることができそうです。ここで詳しくは述べませんが,非公式組織は組織にとって無駄ではなく,公式組織と非公式組織は相互に支え合っていると考えられています。この点,今後の講義でお話ししますね。こういった,今後の講義内容に関わる意見は,とてもありがたいです。

質問へのフィードバック

ここからはいただいた質問をいくつかピックアップして,テーマごとに回答していきます。まずは講義内容に関する質問がこちら。

まず組織についてあまり考えたことがなかった。組織と聞いてピンとくるものがあまり思い浮かばない。映画では警察や政府のことを組織という。個人ではなく,団体で行動し規律を破ると罰がある。組織を自分で作る上でするべきことは何なのか?大切なことは?

まず,前回の課題や最終レポートのテーマについて考えてくれましたね。自分はそもそも組織について考えたことがないということ。これは良い気づきです。この講義があなたなりの組織観を築くきっかけになれば幸いです。

組織を作る上でするべきことは何か。これはとても難しい質問ですが,良い質問です。今回の講義に大きく関わります。少し今回の内容を先取りすると,組織はただ形として作る(=メンバーを集める,法人として登記するなど)だけでは意味がありません。一定以上の期間存続し,そして何かしらの目標を達成して初めて,その組織は機能していると言えます。ではそのために何をしなければならないのか。この問いには様々な回答があり得ますが,僕はその組織において許される行為と許されない行為の線引きを明確にし,そして組織のすべてをそれを体現するようにデザインしていくことだと考えています。ゼミナールもそのように考えて運営しています。組織が継続し目標を達成し続けるには,組織にとって望ましい行為をメンバーから引き出す必要があります。そのために,許される行為と許されない行為を分ける判断基準を提供し,メンバーが自然と望ましい行為をとるようにします。もちろん,これは簡単なことではありません。どのような行為が許され,どのような行為が許されないのかをすべて明文化してリストアップすることはできません。「すべての行為」を事前に想定し,記述することはできないからです。そうではなく,限られた情報で望ましい行為が何かを伝えるために,エピソードやストーリーを活用していくのが良いのではないでしょうか。こういったことについて知りたければ良い本を紹介するので,また質問してください。

続いては最終レポートに関する質問です。

最高の組織についての最終レポートは,どこかの組織,企業を例に挙げてレポートを書いた方がいいでしょうか?

具体例を挙げても挙げなくてもどちらでもいいです。重要なのは,あなたの考える最高の組織について,読み手である僕が理解できるか否かです。あなたが考える最高の組織のイメージがあり,それを体現しているような組織があって,それを紹介することが僕の理解につながると考えるのであれば,その事例を交えてレポートを作成しましょう。それがない(見つからない)のであれば,事例はなくてもいいし,架空の事例で考えても構いません。

最終レポートに関してですが,備考に「この講義の資料以外の書籍を必ず一冊以上読み,参考文献として記すこと」と書いてありますが,具体的にどのような書籍を読んだらいいのでしょうか?また,この書籍の内容は最終レポートに例として用いればよろしいですか?

どのような書籍を読むべきかは,あなたがどのような最終レポートを書くかに依存するので一概に答えることができません。最終レポートの記述内容の構想が固まったら,また相談してください。

ちょっとブレイク

ここまで,ずいぶんとお話ししてきました。疲れましたね。驚くべきことに,まだ第2回の講義内容に入っていないんですよ,これ。ということで,ちょっと休みましょう。正直なところ,予想外にここまでが長くなってしまい,僕も困惑しているくらいです。飲み物でも飲んで,甘いものでも食べて,少しくつろいでください。最初からそうしているかもしれませんが,それならそれでかまいません。ベストコンディションを取り戻したら,また講義noteに戻ってくださいね。講義は逃げないですから。書きながら思ったんですけど,「講義は逃げない」っていいですね(自画自賛)。

休憩がてら,僕がすごく好きな動画でも見ておいてください。3分くらいです。僕はこの動画を見るとすごく元気が出ます。あなたも元気が出ればいいのだけれど。

4.講義内容:「経営組織論」ではそもそも何を学ぶのか?

閑話休題。さあ,ようやく本格的に講義内容に進んでいきます。今回の主題は「この講義では何を学ぶのか?」です。ご承知のとおり,この講義は「経営組織論」です。ということは,当たり前ですが「経営組織」について学んでいくわけです。そうなると,「経営組織」とは何かについて考えなければなりません。

経営とはなんぞや?

「経営組織」という言葉は,「経営」と「組織」に分割できます。これらについて考えていくのが,今回の主題である「経営組織論で何を学ぶのか?」に接近する近道でしょう。

実は,僕が担当する「経営学入門」で,「経営とは何をすることなのか?」についてすでにお話をしています。ここでそのことを改めてお話しすると,ただでさえ多い文章量が大変なことになってしまいます。そのため,詳細な説明は別の機会に譲り,ここでは簡潔にお話しします。関心があれば,後期の「経営学入門」を受講してください。

僕は,経営とは次のようなものだと考えています。

経営をしている組織は多様ですが,ここでは企業を中心としてお話をします。企業には,様々な人々が関わります。経営者や従業員はもちろんのこと,製品・サービスを買ってくれる顧客もいます。事業活動(製品・サービスをつくり販売する)のために必要な資金を提供してくれる株主や銀行もいますし,近隣地域の住民もいます。さらには,近年ではSDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)が全世界的に重視されてきています。これは現在だけではなく未来の子孫や地球に対して責任を負うということを意味しています。SDGsについては以下のリンク先をご参照ください。

こういった企業経営と関わる様々な存在を「利害関係者(Stakeholder)といいます。各利害関係者と企業との関係のあり方は様々であり,また利害関係者の範囲についても諸説ありますが,その関係性がいかなるものであろうと,そしてその範囲を広く捉えようと狭く捉えようと,まったく他者と関係なしに企業が経営をしているということはあり得ません。顧客が製品・サービスを購入してくれなければ企業は売上・利益を上げることができないため存続できません。より良い製品・サービスをより多くの人々に提供するためには,さらにたくさんのお金が必要であり,その金額がとても大きいときには銀行や株主など,誰かに提供してもらうことがあります。企業が長期的に存続しようと思ったら,未来の地球で生きる人々にも配慮が必要でしょう。企業はこういった様々な利害関係者に支えられながら事業活動をしていると言えます。そして,その利害関係者との関係を継続していくためには,彼ら/彼女らが企業との関わりをある程度は高く評価している必要があります。したがって,利害関係者,すなわち「その組織に関わる人々すべて」を幸せにすることが,企業には求められます。

しかし,すべての利害関係者に対して,等しく全力で配慮していくことはとても困難です。お金や人員など,様々な点で企業には制約があるからです。あちらを立てればこちらが立たず,ですね。その制約の中で,それでも「可能な限り」利害関係者を幸せにしていくために企業は「やりくり」をします。どの利害関係者を重視するのか,お金の配分はどうするか,人員の配置はどうするか,どれくらいの規模の工場をどこに建設するのか…。簡潔に話すと言いながら長くなってしまいましたが,制約の中で最善のバランスとなるように調整していくこと,これがやりくりであり経営であると,僕は考えています。

組織とはなんぞや?

<あなたの理解を探る>

ここまで,「経営」についてお話をしてきました。ここからはもう1つのキーワード,「組織」について考えていきましょう。

まずは,今のあなたが組織についてどのように考えているのかを明らかにしましょう。ここからはいくつかワークに取り組んでいきます。講義note「講義の構成について」でも説明したように,ペンと紙を用意し,ワークに取り組んでください。ワークへの取り組みを提出してもらうことはありませんが,ワークを含めての講義資料です。必ず取り組んでくださいね。

なお,ひとつのワークごとに,5分以上は考えてから次に進みましょう。5分よりも短い時間で考えられたとしても,もう少し考えてみましょう。「もっとしっくりくる答え」をギリギリまで追求することはとても大事です。また,指示のない限り,インターネットを用いてどこかのサイトに書いてあったことをそのまま自分の答えとすることはやめてください。僕は他でもない,あなたの考えを聞いています。他者に自分の考えを語らせるのはやめてください。学びという文脈において,その行為はまったくの無意味です。

いかがでしょうか?どのようなものを組織として考えましたか?特に正解を問うわけではないので,思いつくままに挙げてください。「企業」や「学校」,「部活動」など,様々なものが思い浮かびますね。「もうこれ以上は考えつかない!」となったら,少し休んで次のワークに進みましょう。

ちょっと難しくなりましたね。とにかく具体的に想像しましょう。その組織にはどんな人々がどれくらいいて,彼ら/彼女らはどんなことをしていて,どんなコミュニケーションをしていて…。考えていく中で,どうしても共通点が見つからないものもあるでしょう。そうしたときは無理をしないで,考えにくいほうをいったん脇に置いてしまって構いません。あくまでこのワークはあなたが組織について考えていくための助走であって,正解を問うものではありません。そもそも組織について何もお話ししていない段階で正解を問うなんてできようもありません。

最後は変化球です。「絵かよ…」と思ったかもしれませんね。絵が苦手だとなかなか苦痛かもしれませんが,大丈夫です。誰も見ません。誰も見ないので,あなたがライオンだと思って書けば,それが猫に見えようが扇風機に見えようが拡大されたコロナウイルスに見えようが,それはライオンです。あなたが思うように描いてください。

ワーク③のねらいをもう少しお話しします。何かに喩えるというのは,実はとても知的な営みです。喩えるものと喩えられるものの間に本質的な共通点を見出さなければ,喩えることはできないからです。猫に喩えられる人は,きっと気まぐれでしょう。たしかに「猫は気まぐれである」という共通理解はありそうです。犬だったらどうでしょうか?「元気いっぱい」とか「すごく人になつきやすい」とかかもしれませんね。いずれにせよ,双方について理解をしていないと,喩えることはできません。

まずはあなたの組織について考えてみましょう。あなたが思い浮かべた組織はどのような特徴がありますか?リストアップしてみましょう。その中でも特に重要だと思う特徴を選び,それを持つ別のものを考えましょう。喩えるものは動物でも食べ物でも機械でもなんでもかまいません。喩えたものを聞いて,あなたの組織をイメージできればそれでこのワークは成功です。

<組織の学術的定義を知る>

ここまでは,あなたが組織という存在についてどのように考えているのかを明らかにするためにワークをしてきました。その中での気づきを大事にしてください。ここからは組織が学術的にどのように定義されているのかをお伝えします。その定義と,あなた自身の組織の理解との共通点や違い,距離感を意識しながら読んでください。それにより,これからお話しする内容の理解がさらに深まります。

ここからの内容の大半は以下の著作に依拠しています。この著作は抽象度が高く,事例も少なく,用語の使用法も今ひとつ厳密ではないので極めて難解ですが,それでもとても重要なことについて書かれています。ぜひ一度,手に取ってみてください(読んですぐに理解できるとは言っていない)。

この書籍の著者であるチェスター・アーヴィング・バーナード(Chester Irving Barnard)について,ここでは詳細に紹介しません。以下のリンク先をご参照ください。

この『経営者の役割』の原著である"The Function of the Executives"が出版されたのは今を遡ること約80年前,1938年のことです。ずいぶんと古いですが,今回お話しする組織の定義のみならず,経営学の分野では今でもなお広く参照されています。とても影響力のある古典だと言えるでしょう。

バーナードの考える組織

では,さっそくバーナードが組織をどのように捉えているのかを見ていきます。まずはワーク①であなたが組織として挙げたものを思い出してください。企業や学校,病院,部活動など様々なものを挙げているでしょう。それらは一般的な感覚では組織と呼んで差し支えありません。しかし,バーナードはこれらを組織とは呼んでいません。では何と呼んだのか。それは「協働体系」です。

人は何か個人的な目標を達成するために行動します。しかし,個人的な目標を1人で達成できるかというと,そうではないことがあります。その理由は,人には制約があるからです。人にはどうしても超えることができない才能や能力の限界があります。また,人を取り巻く環境も,人を自由にはさせてくれません。これら2つが関係して,人の目標達成を阻む制約となります。それでも,やはり人はなんとかして目標を達成したい。だから,誰かと協力する。そのためにつくられるのが「協働体系」です。人は1人では目標を達成できないから,誰かと協力をするのです。ようやく伏線が回収されましたね。

これと合わせて,バーナードは協働が有効ではない2つの場合も挙げています。1つめは人々が協力してもあまり有効ではない場合です。個人の持つ力が1だとして,2人が協働する意味があるのは1+1が2以上になるときです。2よりも小さくなってしまうのであれば,協働しないほうがマシ,ということになります。2つめの場合は,協働に効果はあるが,それ以上の不利益が生じる場合です。効果はあっても,協働のための調整が面倒だと,協働する意義は薄れます。協働は想像以上に難しい,というのがバーナードの基本的な考え方です。

協働体系は,先ほど挙げた企業,学校,病院,部活動などのように,具体的には様々な形をとります。協働体系が様々な形をとるのは,それらが持つ要因がそれぞれで異なるからです。企業と学校では目的も所属している人々も異なります。こういった違いが協働体系の違いとなります。

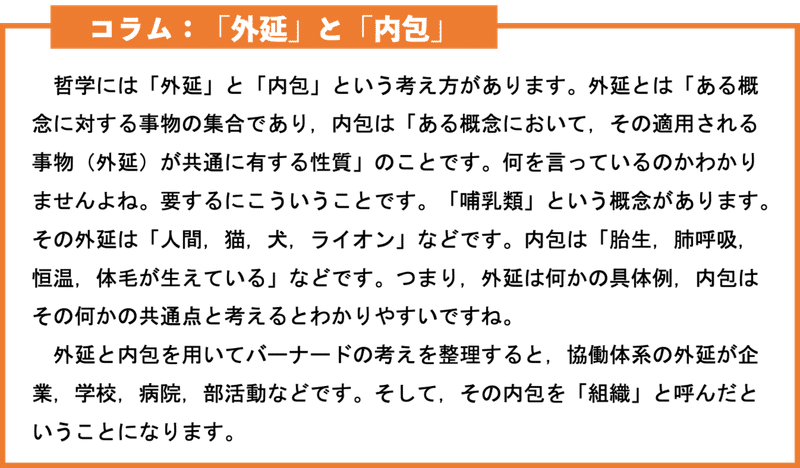

ここまで,協働体系の話ばかりで一向に「組織」が出てきていませんが,安心してください。そろそろ出てきます。先ほど,協働体系には様々なものがあり,その多様性はそれらが持つ要因の違いによってもたらされると述べましたね。バーナードが言う「組織」とは,その多様性をもたらす様々な要因を除外した上で,それでも残った共通の側面のことを指します。難しいことを言っているように感じるかもしれませんが,ワーク②と同じ内容です。

では,結局のところ,バーナードが言う組織とは何なのでしょうか?バーナードは組織を次のように定義しています。

まず,組織は1人では成立しません。当たり前です。組織は協働体系に含まれます。協働体系は1人ではできないことを複数人で解決するためのものですから,それに含まれる組織が1人であることは原理的にあり得ません。

「意識的に調整された」とは,組織メンバーがしたがうべき計画があったり,組織のメンバーそれぞれに何かしらの役割があったりすることです。飲食店でのアルバイトを考えてみましょう。アルバイトにはシフトがありますよね。そのシフトは,限られたメンバーでお店を運営するために組まれています。つまり,お店を運営するという目的を意識して,シフトは調整されているわけです。

また,飲食店での役割には大きく分けてキッチンとホールがあります。料理をつくって提供するのが飲食店の基本的なサービスですから,料理をつくるメンバー(キッチン)と,料理を提供するメンバー(ホール)が必要です。全員がキッチンで仕事をしてしまったら料理が冷める一方です。料理をつくって提供するためには,メンバーの適性などを考慮しつつ,最適な役割に配置していく必要があります。

バーナードによる組織の定義について,ここまではわかりやすいのですが,ここからが問題です。「人間の活動や諸力の体系」ってやつです。いったい何のことやらですね。実はこれを考えるヒントは,「組織は協働体系の内包である」という点にあります。バーナードの言う組織とは,協働体系の様々な違いを生み出している固有の要因をすべて除外して,それでも残る共通の側面であると説明しました。この「協働体系の様々な違いを生み出している固有の要因」には,メンバーの個性や人間性も含まれています。たしかに,協働体系のメンバーの個性をすべて考慮に入れていたら,いつまでたっても共通の側面を抽出することができません。そのため,バーナードはいったんメンバー個々人の個性などを脇におきました。

では,組織に人がいないか,不要かと言うと,そうではありません。バーナードはメンバー個人の個性などは組織からは除外したけれども,メンバーの日々の活動や果たす役割こそが組織の構成要素であるとしています。

また飲食店を事例として考えてみましょう。ある飲食店のキッチンに,コックさんがいます。彼はとても腕が良く,また創意工夫に溢れていて,新しいメニューもどんどん考えてくれます。まさにそのお店の要の人物と言えるでしょう。プライベートでは,彼は結婚していて,子供が2人います。とても子煩悩で,休日は公園で子供たちと遊ぶことをとても楽しみにしています。音楽も好きで,若い頃はバンド活動をしていました。今でも,たまに昔のバンド仲間とスタジオで演奏したりしています。

このコックさん,仕事もできて家族愛もあり,趣味も満喫していて,とても素敵な人に見えますね。ですが,バーナードが組織について考えるとき,彼のプライベートの側面はすべて無視されます。彼は「手早くおいしい料理をつくることができ,かつ新メニュー開発もできる存在」として抽象化されます。彼の全体的な人格は考慮されません。この没人格化され抽象化されたメンバーが果たす役割の組み合わせこそが組織であるとされるのです。

なぜ,バーナードは組織においてこのように考えたのか。それは,ここまで述べた組織が「公式組織」であるからです。公式組織とは,ある目的を達成するために結成されたものと考えてください。バーナードが組織と言うとき,基本的にはこの公式組織を指します。目的達成のためには,あくまでそのための活動と,それによって生み出された結果が重要です。そのため,バーナードは敢えて公式組織を考えるときに,メンバーを没人格化していると考えられます。

実際に,バーナードは公式組織と相互補完関係にあるものとして,「非公式組織」を挙げています。非公式組織とは,必ずしも目的を持たず,メンバー同士の人間的なコミュニケーションによってできた組織のことを指します。非公式組織は公式組織との関係の中で様々な機能を果たしますが,その1つとして「公式組織を活気づける」機能があるとされます。飲食店で考えると,例のコックさんは音楽好きです。彼が勤める飲食店には,彼と同じような音楽好きの同僚がいて,一緒にコンサートに行くなど,とても仲良くしています。こういった仲の良い同僚がいたりすると,もう少し仕事を頑張る気になったりもします。こういったものが非公式組織です。ある協働体系には公式組織と非公式組織の両方の側面が重複して存在していて,バーナードはそれを分けて考えた,というわけですね。

組織成立の3要件

ここまで,バーナードが考える組織についてお話ししました。だいぶ長くなりましたが,もう少しだけお付き合いください。バーナードの考えを説明するときに避けては通れないものがあと1つだけあります。それについてここではお話をします。

バーナードは,組織はとても不安定で短命なものだと考えています。その理由は,組織を取り巻く環境が不安定だからです。変化する環境の中で組織は生存していかなければならない。そのときに重要となるのが,①コミュニケーション,②貢献意欲,③共通目的の3つからなる組織成立の3要件です。

前述のとおり,組織とは「2人以上からなる,意識的に調整された人間の活動や諸力の体系」と定義されます。組織のメンバーの活動を意識的に調整するには,方向性が必要です。その方向性を示すものが共通目的です。また,組織が目的を達成するときにはメンバーの活動が必要ですが,そもそも共通目的を達成する意欲がないと活動をしません。さらに,2人以上の人々で協働するにはコミュニケーションを欠かすことができません。これら3つの用件がそろって初めて,組織は有効に機能すると言えます。環境が変わりゆく中では,この3要件をいかに環境と合致したものへと組み合わせていくのかが組織には問われます。

COVID-19の流行を「組織を取り巻く環境の変化」として,組織成立の3要件について考えてみましょう。COVID-19の流行は,世界的に大きな影響を与えています。仮にCOVID-19の流行が終わっても,これまでと同じ世界に戻るか疑問視されています。もしそうであるならば,組織はこれまでとは異なる目的を持つ必要があります。また,COVID-19の感染を防ぐために,オフィスへの出社が制限され,リモートワークを余儀なくされています。これはコミュニケーションのあり方が変わったと言えます。さらに,出社制限により直接的なコミュニケーションが困難になったことで,これまでとは違う貢献意欲の引き出し方が必要になるかもしれません。この変化した3つの要素を「コロナ後」の世界に合致するよう組み合わせることが,組織が存続していくための鍵であると言えるでしょう。

こうして見ていくと,これら3つの要件が「組織成立の」3要件なのか,疑問が残ります。何をもって「組織が成立している」と言っていいか難しいところですが,コミュニケーションがあまりうまくできていない組織,貢献意欲が弱い組織,共通目的が浸透していない組織はいくらでもあります。そうすると,この3つは組織成立のための要件というよりも,「組織存続の3要件」であるとか,「組織が有効であるための3要件」のように見えます。この点については十分な検討ができていませんが,「組織が成立しているか否か」という二分法で考えるよりも現実的に思えます。

この講義「経営組織論」で学ぶことは何か?

さあ!ようやく第2回講義のタイトルまでたどり着きました。長かったですね。この節では,まず「経営」について考え,そして「組織」について考えました。ここまで考えてきたことを統合して,この経営組織論では何を学ぶのかを考えていきましょう。

この講義における「経営」とは,「その組織に関わる人々すべてを可能な限り幸せにするやりくり」であると定義しました。「組織」についてはバーナードの定義「2人以上からなる,意識的に調整された人間の活動や諸力の体系」を採用しました。これらを単純に組み合わせると,経営組織とは「その組織に関わる人々すべてを可能な限り幸せにするやりくり」を目的とした「2人以上からなる,意識的に調整された人間の活動や諸力の体系」ということになります。これについて学ぶのがこの経営組織論ということになりますが,あまりに杓子定規すぎてよくわかりません。もう少し噛み砕きましょう。

組織のやりくりにはお金やモノなど様々な側面があります。この経営組織論では,その中でもヒトのやりくりに焦点を当てます。組織とは「人間の活動や諸力の体系」だからです。ヒトをやりくりするには,ヒトとはどのような性質を持つのか,ヒトが集まるとどのようなことが起きるのかなどを理解しなければいけません。

また,組織に関わる人々を幸せにしていくためには,組織は一定期間以上存続していく必要があります。そのためには,コミュニケーション,貢献意欲,共通目的からなる組織成立の3要件についてより深く考えていくと同時に,これら3要件を外部環境と合致したものとして組み合わせていくリーダーの役割についても学びます。

第2回目にして,ようやく講義の全体像と奥行きが見えましたね。

5.終わりに

ずいぶんと長くなりましたが,これで第2回講義は終了です。あまり詳細にまとめると<課題1>の答えになってしまうので,ここではあまりまとめません。理解してほしいのは,この講義はこういった抽象度のことを考えていく講義である,ということです。

僕は,物事を抽象化する能力はとても重要だと考えています。その理由は,抽象化能力が高いと,環境が変わってもすぐに適応できるからです。抽象化能力はとても強力な武器になります。抽象的というのは曖昧とかそういうことではなくて,「本質的であるがゆえに様々な物事に適用させることができる」という意味です。バーナードも,協働体系を抽象化した末に組織の定義を導き出しています。彼による組織の定義は抽象的ですが,だからこそ具象のレベルでは大きく変わった現代であっても,十分に組織を考える上で耐えうるものとなっているのでしょう。そのような意識で,これからの講義を受けていってもらえると幸いです。

次回講義はそもそもヒトとはどういう存在なのかについてお話しします。「そんなことまで考えるのか…」と思うでしょうが,これが重要なんです。ヒトがどういう存在かを考えないと,彼らを動機づけたりまとめたりできないですからね。ということで,次回内容にご期待ください。

ではでは。

6.今回の課題

<課題1>

この講義noteの「4.講義内容:「経営組織論」ではそもそも何を学ぶのか?」に書かれている内容を要約しましょう(400字程度)。

<課題2>

あなたがこれまで所属した経験のある組織,あるいは現在所属している組織は,「組織成立の3要件」を十分に満たしていたでしょうか?組織について具体的に書きながら評価をしてください(400字程度)。

7.すべての質問への回答

<講義内容について>

先生が思う最高の組織に一番必要なものはなんですか?

この質問にはお答えしません。理由は,僕の考えにあなたが引っ張られてしまう可能性があるからです。

<講義の進行について>

今回は遠隔講義ですので,留学生に対しては分かりづらいことがたくさんありますが,もっと頑張ります。

不慣れかもしれませんが,じっくり講義資料に目を通すことができる遠隔講義のほうが,留学生には適しているのではないでしょうか。

これから出される課題はどんな感じでどのようなものが出されますか?

講義note「講義の構成について」を参照してください。

<最終レポートについて>

最終レポートを早めに確認してもらう場合もK's Life上に提出するのでしょうか?

今のところはその予定です。

4,000字のレポートに不安があります。書けるか心配です。慣れない遠隔授業ですが頑張ります。

添削なども含めて,サポート体制は整えています。わからないことはLINEのオープンチャット などを用いてどんどん質問してください。あなたの質問が,別の誰かを助けることもあります。

最終レポートはいつから提出することができるのでしょうか?

7月以降を予定しています。

経営戦略論ではニトリについてのレポートで4,000字のレポートをなんとか提出できましたが,今回の講義内容はすごく難しそうに感じます。4,000字書けるでしょうか?

文字数にとらわれることは意味がありません。最終レポートのテーマについて真摯に考え,それを十分に読み手に伝えることを考えながら執筆すれば自ずと文字数はついてきます。

最終レポートの添削は,どのような形でしていただけるのでしょうか?

添削を受けるためには,まず最後まで書き上げてください。途中までしか書いていないものについては添削しません。書き上げたファイルを提出してもらい,そのファイルに添削機能を使ってコメントを挿入し,送り返します。あなたはそのコメントを読み,また書き直してください。期限内であれば何度でも添削します。

また,「この書き方だとコピー&ペーストになってしまうのでは…?」という不安があれば,必ず添削を受けるようにしてください。添削期間内であれば,コピー&ペーストがあってもそれを修正するように指摘するだけですが,本提出でコピー&ペーストが見つかった場合は,あなたに悪意がなかったとしてもE評価になります。ご注意ください。

長いレポートは苦手なのですが,これから講義を受けていくにしたがって練習していけば良くなるものですか?

講義の中でレポートを書く練習はしません。なぜ長い文章を書くことが苦手なのか,考えたことはありますか?過去に書けなかった経験があるのであれば,それはなぜですか?それを考えないと克服はできません。

この講義でお勧めしている参考文献はなんですか?

この講義noteの「質問へのフィードバック」を参照してください。

<そのほかの質問>

先生が新卒の面接担当なら,どのような人材を選びますか?

「自分の機嫌を含めた自己管理ができる人」を採用します。

高い学習能力を持つことは,変化の激しい現代において活躍していくために最も求められる要素である その通りだと思った。何事もやるからには,普通じゃなくできるようになりたい。

ぜひそうなってください。

飼っている猫種はなんですか?

サビ猫とミケ猫です。名前はそれぞれ「サビ」と「ミケ」です。言い訳しますが,名付け親は僕ではありません。妻です。

・読んだ方がいい本はありますか?

・先生にとって,最高の組織はなんですか?

・猫はどの種類が好きですか?ちなみに私は犬派なんですけど,猫だったらスコティッシュフォールドが好きです。

1つめの質問については,この講義noteの「質問へのフィードバック」を参照してください。2つめの質問については,この講義noteの「6.すべての質問への回答 <講義内容について>」を参照してください。

3つめの質問についてですが,僕なんぞが猫を好きとか嫌いとかで評価するのはおこがましいです。天罰が下る。すべての猫はすべて例外なく美しい。それでもあえて言うならば,ラガマフィンが好きです。ちなみにうちにはミニチュアシュナウザーの「テン」もいます。「彼を拾った日が10日だった」という理由から「テン」という名前になったのですが,この名付け親は僕ではありません。妻です。

講義についての質問はありませんが,「なぜ,先生は経営学の専門に就いたのか?」これを疑問に思いました。講義についての質問がなくて,すみません。

こういう質問が来ると,また講義noteが長くなるんですよ。大好物ですからね。大歓迎です。

まず,なぜ経営学なのかというと,入ったゼミが経営学だったというのが一番大きな理由です。僕はいまいち大学がどういうところかわからないまま進学してしまったんですよ。しかも,僕は商学部だったのですが,ビジネスにまったく関心がなかった。僕が高校生の時になりたかった職業は割と真面目に詩人でしたから。冒頭に紹介した吉野弘にも,すごく憧れていました。それでも商学部に進学したのは,合格した学部の中で一番偏差値が高かったのが商学部だったという,ただそれだけの理由です。

そんな僕なので,まったく大学に馴染めないままに大学生活を過ごしていました。大学の講義は楽しかったですが,それ以外を楽しいなんて一度たりとも思ったことはありませんでした。ですが,3年生に上がるときに入った経営学のゼミでの学びがすごくおもしろかったんです。それは内容もそうですが,素晴らしい師や友人と出会えたということがもっとも大きいように感じます。ゼミに入って初めて大学という場が楽しいと思えました。このゼミに入ることがなければ,僕は高い確率で大学を辞めていたでしょう。要するに,僕はゼミに救われたんです。だから僕は進路を考えるときに,このゼミと同じような場をつくりたいと思い,大学教員を志しました。流れとしては自然ですが,大学教員になることのハードルの高さも知らず,自分自身の能力の低さも知らず,よくもまあ簡単に志したものだなと呆れます。

ではなぜ経営学のゼミを選んだのかというと,実は経営組織論を受講したことがきっかけです。その講義はまったく僕の講義の進め方とは異なり,きっちりと学説を歴史的に追っていく真面目なものでした。いや僕も真面目にやっていますけれども。毎週,情報量の多いレジュメが配布され,それに沿って担当教員がひたすら話をしていく,極めてクラシカルな進行でした。そういった性質の講義でしたので,周囲の学生の反応は必ずしも良かったわけではなかったように記憶しています。

しかし,僕にはその講義がとてもおもしろかった。何がおもしろかったかというと,組織という当たり前のものについて深く考えるということ,それ自体がおもしろかった。僕はあの経営組織論を受講して,現象を眺める目線が変わったと感じています。すべてが考える対象となり得ることを,あの講義を通じて学びました。経営組織論を1つの領域として含む経営学に関心を抱いたのは,こういった理由からです。だから,この経営組織論という講義は,僕にとってとても大事な講義なんですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?