第8回(2020/06/22) 経営組織論 組織社会化

1.はじめに

このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第8回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。

こんにちは。先週お話しした評価方法の変更については,K's Lifeの連絡通知を用いて6月16日付にお伝えしています。重要事項ですので,まだ確認していない場合はすぐに確認しましょう。

さて。今日も余談をいたしましょう。僕には娘が2人いて,長女は4歳,次女は2歳です。2人とも幼稚園に通っています。次女はヒトか獣かで言えば獣に近いのでだいたい踊り狂っていますが,長女は言語能力に優れているのか,大変おしゃべりです。これは寝言にも現れていて,起きているかのごとくはっきりと寝言を言うのでそろそろ第二人格のお目覚めかな?とワクワクしているのですが,今のところ僕の前に第二人格は姿を現してはくれません。第二人格が破壊神とかならおもしろかったんですけどね。残念です。

長女は,幼稚園では先生やお友達とふれあいながら様々なことを学んでいるようで,気がついたらいろいろなことができるようになっています。その成長の早さや吸収力の高さには驚くばかりですが,特筆すべきは言葉の習得です。少なくとも家では誰も教えていないのに,福岡の方言を話しています。僕は横浜の出身で,福岡の方言は話しませんし話せません。妻は小倉の出身ではありますが,日常的に方言で話しているわけではありません。たまに「え?なに?」のニュアンスを持つ「あ゛?」という言葉を発して僕を震え上がらせるくらいです。僕が九州産業大学に赴任した当初,特に北九州方面が出身の学生が男女問わずこの「あ゛?」を発していたので,さすが修羅の国だな,僕はいつまで生きていられるのかなと思ったものです。

話が逸れましたね。娘の話でした。僕も妻も福岡の方言を話すことは限られているので,幼稚園の先生やお友達とふれあう中で長女は福岡の方言を身につけているのでしょう。幼稚園にいる時間はそれほど長時間ではなく,英会話教室のように話すことそれ自体を目的とした授業があるわけでもないのに大したものです。

ふと,長女の方言を聞いていて僕は考えました。「なぜ僕は福岡の方言を話さないのか?」と。僕は九州産業大学に赴任して9年目になります。娘よりも長い時間,福岡の方言を話す人々とふれあっています。期間も,日常的な時間も,どちらもです。そろそろポロっと福岡の方言を発してもおかしくはないと思うのですが,今のところその徴候はまったくなく,これからそうなる雰囲気もありません。なぜ僕は福岡の方言を話さないのか。僕は何より自分の心理を自分で説明できることに強いこだわりがあります。というか,他者に僕の心理を勝手に説明されるのが何より嫌いなので,よくこの疑問について自分で答えを出そうと考えていたのですが,あるときこの疑問と,かつて読んだ小説の一節とが急に結びつきました。

恩田陸という作家がいて,彼女の作品に『月の裏側』という小説があります。柳川をモデルにした「箭納倉」(やなくら)という地方都市が舞台となっていて,ホラーと言えばホラーなのですが,謎が解決しないままに終わっていく,全編薄曇りの雰囲気をまとった不思議な作品です。

この作品の中で,以下のような記述があります(93-94頁)。「多聞」というのはこの作品の登場人物名です。

国内外を渡り歩いた彼にとって,言葉というものがいかに大事かは身にしみている。言葉が違うということは,その人間が異分子であるということを如実に示してしまう。異分子であるということは,さまざまな危害を加えられる可能性が高くなる。自分の身を守り,共同体に馴染むには,その共同体の言葉を覚えるのが有効であるのは自明の理である。全く日本語を覚える気のない外国人よりも,片言でも一生懸命日本語を覚えようとする外国人に親しみを覚えるのは当たり前だ。多聞は耳が良かったせいもあるが,新しい言葉,新しいイントネーションを体得するのが早かった。新しい共同体の言葉を覚えると,共同体の方でも喜んでくれる。しかし,難しいのは,早すぎてもいけないことである。あまりに習熟が早すぎると,逆に共同体から警戒されてしまうのだ。また,それぞれの共同体には,その共同体のコアを表す言葉というのがある。多聞が子供の頃からの経験で学んだことは,ネイティヴでない者がある共同体の言葉を学ぶ時,骨を埋める覚悟がない限り,その共同体のコアの言葉を使うべきではない,という教訓だった。多聞のように,いつか去ることが分かっている通過者のとるべきスタンスは決まっている。共同体のルールを熟知しその内側にいるが,共同体のコアには関心を示さないふりをする。これが通過者にとっても,共同体にとっても安心できるスタンスなのだ。

僕自身も確信がないのですが,僕が福岡の方言の習得を回避し続けているのは,もしかすると福岡に骨を埋める覚悟がないからかもしれません。覚悟がないというか,まだ決めかねていると言ったほうが正しいかもしれません。おそらく,僕はこのまま福岡で暮らし続けても幸せに生きていくことはできると思います。他方で,それでいいのか,その幸せだけでいいのかという思いもあります。もっとさまざまなことに挑戦しながら生きていかなければならないのではないか。娘たちに誇ることができる人間として生きていかなければならないのではないか。挑戦した結果として,福岡とは別の場所で生きることになる可能性は多分にあります。大学教員というのは,そういう職業です。その可能性をなくさないように,僕は福岡の言葉を習得しないようにしているのかもしれません。

まさか長女の言葉の話題から僕の人生観に転じるなんて思わなかったのではないでしょうか。書いた僕が言うのもなんですが,僕も割とこの展開には驚いています。もう少しライトで笑える話になる予定だったのですが,そちらはどこかに飛んでいってしまいました。

余談にそもそも要点などあるのだろうかとも思いますが,無理やりこの余談をまとめると要点は2つです。1つは,共同体や組織で何かを習得するということには,とても深い意味があり得るということ。こちらは今回の講義内容と関わります。もう1つは,「書く」という行為はすでに頭の中にあることをただ媒体に移動させることではなくて,書くことで初めてわかることがある,ということです。これはあのようなテーマの最終レポートを課していることと密接に関係があります。最終レポートを書くことで,思いもよらなかったあなたの考えに出会えること。実はそれが最終レポートの裏の目的だったりします。見知らぬ自分を引き出す気持ちで,最終レポートに臨んでくださいね。

2.前回の振り返り

前回,前々回のテーマは組織文化でした。その後半に当たる前回講義では,良い組織文化とはどのようなものであるのかについて,代表的な研究を紹介しつつお話ししましたね。

良い組織文化の代表的な研究として,ピーターズ&ウォーターマンによる『エクセレント・カンパニー』をご紹介しました。彼らは多くの超優良企業にインタビュー調査を行うことで,それらに共通する以下の8つの文化的特徴を抽出しました。

しかし,たしかにピーターズ&ウォーターマンが調査をした当時,超優良企業はこれらの文化的特徴によって高い成果を上げていたように見えましたが,超優良企業がその後も長期的にその地位を保ち続けることができたかというと,そういうわけでもありません。いくつかの企業がその地位を失っています。要するに超優良企業ではなくなってしまった,ということです。これには様々な理由が考えられますが,1つの可能性として「その組織文化が良い組織文化であるか否かは状況に依存する」というものが挙げられます。

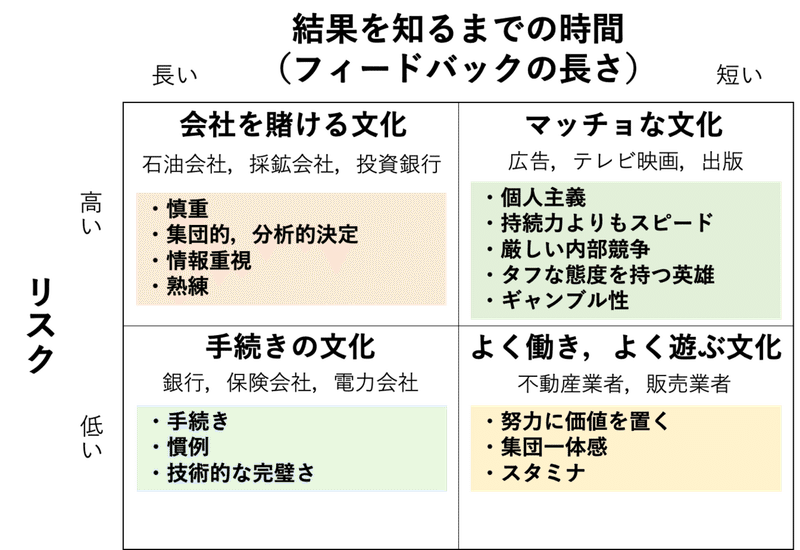

上に示しているように,ディール&ケネディはその著書『シンボリック・マネジャー』の中で,ビジネスのタイプと組織文化の傾向を4つに分類しています。もしかすると超優良企業から転落した企業は,知らず知らずのうちに自分たちのビジネスに合った組織文化から必ずしもそうではない組織文化を持つ組織へと変貌してしまったのかもしれません。良い組織文化を考えるのはそれほど簡単ではない,ということを示唆しているとも言えます。

初期の組織文化に関する研究では,『エクセレント・カンパニー』のような組織に好業績をもたらす組織文化を明らかにする研究が多く見られました。他方で,組織文化の内容ではなく,その共有のされかたが組織の成果に影響するという考えもあります。「強い組織文化論」と呼ばれる研究では,「均質な組織文化が広く深く組織に浸透していると,組織の成果は向上する」と考えられていました。組織のみんなが同じ文化を強く共有すると良いというわけですね。

この強い組織文化論はわかりやすいですが,その背後には1つの前提がありました。それは「組織文化はコントロールできる」というものです。僕たちには解釈の自由が許されています。したがって,同じものを見ても,解釈に幅があります。そう考えると,なんの疑念もなく組織文化をコントロール可能なものと考えるのは,いささかピュアすぎるようにも思えます。この点について考えてもらったのが,前回の課題でしたね。

3.前回課題のフィードバック

<前回の課題>

組織は,自身の組織文化を意図的に望ましいものへと変えることはできるでしょうか?そして,それを組織メンバーに均一に共有させることはできるでしょうか?前回と今回の講義内容を踏まえて,あなた自身の考えを400字程度で説明してください。

前回課題の「組織文化を意図的に望ましいものへと変えることはできるか否か?」という問いに対して,「できる」も「できない」もほぼ同数の解答が提出されました。まずはそれぞれの意見について見ていきましょう。はじめは「できる」派の代表的意見です。

組織は、自身の組織文化を意図的に望ましいものへ変えることは出来ると私は考える。ここでは意図的という言葉の範囲に、強制・非強制というものを捨てて考えてみる。それを捨て去った上で考えると、意図的に変えることは可能ではないだろうか。組織文化を意図的に変化させようとした時、満場一致で納得するのは非常に困難であるが、少なからず意見が異なる者もでてくるだろう。そこで、説得や策略を取り入れることで、組織自身の組織文化が変化したとする。それは意図的に変化したと言っても過言ではない。もちろん、全体が納得して変化することができれば、それも意図的であるし、最善な策でもある。

組織文化を組織メンバーに均一に共有できる可能性は組織の規模によって変わってくると考える。小さな組織だと組織文化に100%合う人材だけを取り入れたり、意見が全体に通りやすかったりするため容易ではあるが、大きな組織になると人材を多く入れ替えたり、組織の末端の人間まで納得させたりするのは難しいため、厳しいものがあると考える。

ただ共有したい事柄を一方的かつ全面的に投げつけるのではなく,個々人に対して細かな説得や策略という戦術を駆使することで新しい組織文化の共有,すなわち組織文化の変化を図る,という考えです。たしかに,いきなり何かしらの考えや価値観を全員が理解し納得できるのであれば,組織における協働は何も難しくないですよね。そうではないから協働は難しい。でも,「難しい」で立ち止まるのではなく,粘り強い説得や頭を捻った策略を駆使すること,つまり努力していくことの重要性を,この解答は教えてくれていますね。

組織文化の共有については,組織の規模によるという解答です。ただ,思うのですが,本当に小さい組織でも組織文化は共有しやすいのでしょうか?顔の見える直接的なコミュニケーションをとることができていると,お互いに相手のことをわかっていると考えがちですが,本当にそうでしょうか?「お互いのことをわかっている」と自動的に考えてしまうことで,実はお互いの理解を確かめていないということもあるように思います。

組織において、組織文化を意図的にコントロールすることや、それを組織メンバーに均一に共有することは、基本的にはできないのではないかと私は考えます。なぜなら、組織に属する個々の人間には、それぞれの考え方の違いや意思があり、組織文化を強要したりメンバーに組織文化の意図を均一に理解させることは難しいと考えるからです。

ただ、例外的に組織文化を意図的にコントロールしたり、組織文化を組織メンバーに均一に共有する条件があると考えます。それは、組織において、メンバーが逆らうことが難しいであろう絶対的権力を持っている人間が、組織文化を強制した場合です。絶対的権力を持っている人間の意見や決めたことに対して、他のメンバーは、権力を持っている人が言うことは正しい。また、正しくなくても逆らうのは恐いと感じ逆らうことができないと考えます。こうした場合にメンバーたちは強制的に決められた組織文化に従うのではないかと考えます。

しかし、このように強制力によって促されるものを組織文化と呼べるかは分かりません。また、強制力によってメンバーが行動させられた場合、メンバーの士気や組織に対する貢献意欲は必ずしも上がるとは考えられません。むしろ組織の雰囲気はあまり良いものにはならないはずです。組織文化は自然な流れが育むものであり、人がコントロールして浸透させることは難しいと考えます。

この解答は,ある価値観を反映させたように見える行動をしていたからといって,必ずしもその価値観を信奉しているわけではない,という点を示唆しています。強制されてしたがっているものを組織文化と呼ぶのか。これはとても重要で,僕たちは目に見える表のものを確認できれば,その裏にあるものも自動的にセットで存在すると考えがちです。たとえば,自分に対して好意を象徴する行動をした相手は,自分に好意を抱いていると考えがちですが,そこにはあまり関係がないかもしれません。組織文化が共有されているように見える組織でも,実はそれは行動だけかもしれません。ただし,組織文化の共有が,組織メンバーから特定の行動を引き出すことのみを目的としているのであれば,それでも何ら問題がないということになります。ここらへんは考えかたが難しいですね。組織文化をなぜ考える必要があるのか,という根本的な問いにもつながります。

前回の課題に対する僕の考えは「組織文化はコントロールできるし共有もできるけど,それは完全ではないし,かなり工夫が必要である」というものです。たとえば,僕がある組織のリーダーで,ある特定の基本的前提や価値観を組織メンバーに抱いてほしいと考えたとしましょう。もちろん,「この価値観にみんな共感して!」と言っても,それは難しいでしょう。そんなに簡単ではありません。じゃあ繰り返し言えばいいのかというと,そういうわけでもないでしょう。「また言ってるよ…」と思われたり,「はいはいそうすればいいのね」と,形だけわかったふりをされるのがオチです。しかも,わかってくれたとしても,期待とはまったく異なる解釈をされる可能性もあります。

ならばどうするのか。僕は,組織の随所にその価値観を埋め込んでいくしかないと考えます。1つのメッセージや人工物だけではなかなか伝えたいことは伝わりませんし,解釈にも幅が出ます。しかし,組織メンバーが日常的に目にしたり耳にしたりするモノ/コトをその価値観を感じさせるモノ/コトにすることで,それに触れる機会を増やすと同時に,解釈の幅を狭めていくことができるように思います。価値観を含む組織文化を伝えたり共有するためには,組織全般に工夫を施すことが必要です。ただ,それでも完全に伝わるだろうと考えることは無謀だとも言えます。でも,その難しさを乗り越えた組織はとても強いものになるのではないでしょうか。

さて。最後に,残念な出来栄えの解答を以下に晒します。

組織で仕事を行うにあたって、コミュニケーションが必要不可欠なのは言うまでもなく、円滑なコミュニケーションはメンバー同士の信頼関係の構築につながり、組織全体の雰囲気を良くしてくれる。反対に、コミュニケーションが活発てないと組織はうまく機能せず、効率性や生産性は上がらなく、そのために、面談を定期的に行ったりチームでのイベントを開催したりして、組織内のコミュニケーションを活性化させることが重要である。明確な目標や方針が定まってないと、なかなか組織はまとまらず、メンバー一人ひとりが違う方向に向いてしまう。そのため、チームや組織のリーダーは具体的な目標や方針を設定し、組織全体に示すことが必要である。また、問題を達成するためにはどのような仕事を進めていくのか、組織の全員が納得できるように説明することである。メンバーによって仕事のクオリティーに差があると、組織運営はうまくいかなく、そのため、組織作りの初期段階では、メンバーの業務クオリティーを均一化させることが大切である。

一見するとよく書けているように見えますが,まったくの問題外です。その理由は2つあります。1つめの理由は,まったく問いに答えていないことです。この回答には組織文化という言葉が1度たりとも出てきません。前回の講義資料を読んでいないことが明白です。それにも関わらずいけしゃあしゃあと課題を提出する根性が腹立たしい。

もう1つの理由は,別のサイトの内容のコピー&ペーストであることです。具体的には以下のサイトの内容の語尾を変えて,適当に切り貼りしています。僕が課題に目を通していないと思ったのか,バレないと思ったのかは不明ですが,僕はすべての課題に目を通しています。また,公刊資料に書かれている文章と学生が書く文章では,文章力や語彙力に大きな差があるので,ほぼ100%バレます。

実は今までもこういった課題は提出されており,ずいぶんと我慢してきましたが,そろそろ堪忍袋の尾が切れました。この回答を提出した学生は猛省しなさい。以降,この学生を含めて他の学生についても同じような行為が露見した場合は不正行為とみなしますので注意してください。

4.講義内容:組織社会化

今回のテーマは「組織社会化」です。組織社会化は「組織」という言葉と「社会化」という言葉の2つから成り立っています。まずは「社会化」から考えてみましょう。

社会化とは何か?

あなたは大学生ですから,これまで小・中・高と教育を受けてきたでしょう。そして,今は大学生として教育を受けています。小・中・高・大の中で,小・中は義務教育です。日本国籍を有する人々であれば,ほぼ必ず受けることになる教育です。国が定めているわけですね。

では,なぜ国は義務教育を定めているのでしょうか?教育の結果として向上するのは,あくまで個人の能力や素養です。ならば,教育は個人の問題であり,国が関与する問題ではないとも考えられます。

しかし,日本はかなり古くから教育を個人的なものとしてではなく,集団的なものとして捉えてきています。江戸時代には藩校といって,藩士の子弟が通う教育機関が各藩にありました。そこでは読み書きや漢文,蘭学などの他に,剣術などの武芸も教えられていました。その後,明治に時代が変わった1872年に日本では義務教育が定められ,現在に至ります。

なぜ教育という個人的な問題を集団的に,つまり社会全体で取り扱うのか。それは,その集団的な教育が提供される社会で生きていくための知識や技能などを習得し,その社会を担う人材となってほしいからです。日本が義務教育を提供するのは,日本という社会を将来的に担ってくれる人材を育成したいからです。藩校での教育は,その藩という社会を担う人材を育成するためのものです。このような見方は教育を提供する側からの見方ですが,教育を受ける側にとっても,その社会でスムーズに生きていくためにはその社会で必要とされる知識,技能,さらには価値観を身につける必要があります。僕たちはその社会に生まれた瞬間から,あるいはその社会に降り立ったその瞬間から自動的にその社会の一員となるわけではありません。日本人の両親によって日本に産み落とされたからと言って,僕たちは自動的に日本人として生きていくことができるわけではありません。僕たちは家族,友人,地域との関わりの中で言葉や習慣を学びます。教育機関では知識や技能を学びます。このようなプロセスを経る中で,僕たちは日本社会で生きていくことができる人物になっていきます。教育機関での教育にとどまらず,他者とのコミュニケーションを含む広義の教育を施される中で,その社会の一員となっていくのです。

このことは,留学というシチュエーションを考えるとよりわかりやすいでしょう。ある人物が他国へ留学しました。しかし,留学当初はその国・地域の習慣がわからないため,現地の人々の目には奇異なものに映る行動をしてしまうことがあります。

たとえば,僕は小学6年生から中学2年生の3年間を北海道旭川市で過ごしました。旭川に住んでいたと言うと「旭山動物園の旭川!」と言われるのですが,僕が住んでいた3年間はキタキツネを媒介とするエキノコックスによって旭川動物園はほぼ休園状態だったので1度も行ったことがありません。今だから言いますが,つぶれるんじゃないかなと思っていました。それくらいひどい状況だったと記憶しています。現在のような盛況ぶりは,当時からすると信じられないことです。

今はどうかわかりませんが,当時の旭川の小学生は,冬になるとほぼスキーウェアのような素材でできた服装で通学していました。たしかに旭川はめちゃくちゃ寒いです。家を出てから学校に着くまでのおよそ10分間で前髪が凍ります。しかも,路面は氷なので,転んだりすると服がびしょ濡れになります。そして,服が濡れると寒さで凍ります。そう考えると,スキーウェアのように暖かく撥水性の高い服装で通学することは極めて合理的です。

しかし,あまり雪の降らない横浜から転校した僕にとっては「なんでこいつらは山でもないのにスキーウェアを着ているのか」としか思えませんでした。当時のスキーウェアは何かしらのお祭りかな?とも思えるようなものすごい蛍光色でした。「好きな色は白・黒・生成り」を豪語するダンゴムシのような僕ですから,そのような服を着ることは耐え難く,当初は普通の服装で通学していました。

しかし,僕にも友人ができ,遊びながら登下校することが増えるにつれて,普通の服装,濡れたら困る服装では都合が悪くなってきました。思う存分に遊ぶことができないからです。そこで僕は恥を忍んで母に言いました。あのような服がほしいと。そう告げたときの母の生暖かい視線は今でも忘れられません。「あなたも社会に懐柔されたのね」という,あの目。でも,それによって友人と思う存分遊ぶことができるようになり,「旭川の小学生」という存在になることができたように思います。ちなみに僕がスキーウェアで登下校していた当時の写真は一枚もありません。僕が撮影されることを頑なに拒否したからです。きらびやかなダンゴムシなんて誰も見たくない。

ある社会から別の社会へ移った人は,その社会での常識と反する行動をときに笑われ,ときに窘められながら,その社会で受け入れられる振る舞いを身につけていきます。ずいぶんと前置きが長くなりましたが,ある社会に生まれた人が様々な経験を経てその社会の一員となっていくこと。これを「社会化」と呼びます。今回のキーワードですね。この社会化は,学術的には以下のように定義されています。

幅広い行動の可能性を持って生まれた個人が,非常に狭い範囲に限定された行動を身につけるよう導くプロセス

Child, I. L. 1954. Socialization. In G. Lindzey (Ed.), Handbook of social psychology. 2, Addison-Wes- ley, 655-692.

個人が多かれ少なかれその社会の一員になるための知識, スキル,傾向を獲得するプロセス

Brim, O. G. & Wheeler, S. 1966. Socialization after childfood: two essays. John Wiley and Sons, Inc. 1-49.

僕たちは生まれたその瞬間がもっとも可能性に満ちています。生きていくということは,その可能性をすり減らしていっていることなのかもしれません。適応する範囲を限定するということは,それ以外の範囲で生きるという選択肢をいったん脇に置いておくことを意味します。このことは可能性を犠牲にすることに他ならないのですが,それによって定めた範囲への適応度が高まります。適応度が高まるというのは,必要な知識やスキル,習慣を身に着けることでそこで不自由なく生きることができるようになるという意味ですから,そこでの生存可能性も高まります。社会化は,社会という非常に大きなものの維持・存続のために必要ですが,他方で個人がその社会を生き抜いていくためにも必要なことであると言えるでしょう。

組織社会化とは何か?

ここまで,社会化についてお話ししてきました。これだけ話しておいてなんですが,ここまでの内容は前座です。ここからが本番です。

社会化は社会の中で起きる現象ですが,社会とは無制限に広いわけではなく,時間にせよ空間にせよ,ある程度範囲が限定されています。そして,小さな範囲の中であっても,社会は存在します(社会を存在するものとして捉えていいかは自信がありませんが,収拾がつかなくなるのでそういった議論はここではしません)。したがって,社会化は国や地域のように大きな物理的範囲でしか起きない現象ではなく,組織というとても限定的な範囲の中でも起きる可能性があります。つまり,組織社会化とは,組織という社会に対してそのメンバーが社会化していく(されていく)ことを意味します。ものすごく単純化して言うと,「その組織のヒトっぽくなる」とか「その組織に染まる」とか「その組織の一人前になる」とか,そういったことです。この組織社会化は,学術的には以下のように定義されます。

①組織の役割を引き受けるのに必要な社会的知識と技能を,個人が獲得していく過程

Van Maanen, J. & Schein, E. H. 1979. Toward a theory of organizational socialization. In B. M. Staw (Ed.), Research in Organizational Behavior (Vol.1 pp.209-266). Greenwich, CT: JAI Press.

②組織内での役割を担うことや組織メンバーとして参加するに当たり必要不可欠である価値観,能力, 期待される行動を個人が習得していくプロセス

Louis, M. R. 1980. Surprise and sense making: What newcomers experience in entering unfamiliar organizational settings. Administrative Science Quarterly, 25: 226-251.

③組織への新規参入者が,新たな役割・規範・価値を習得するという形で変化し,組織に適応していく過程

Wanous, J. P., Reichers, A. E., & Malik, S. D. 1984. Organizational socialization and group development: Toward and integrative perspec- tive. Academy of Management Review, 9, 670-683.

④自分の役割がどうあるべきかについて,規範とも言うべき信念を持つ人々との相互作用を通して,個人が集団内での自分の地位にふさわしい行動を習得する様式

Barker, G. E. III & Feldman, D. C. 1990. Strategies of organizational socialization and their impact on newcomer adjustment. Journal of Managerial Issues, 2(2), 198-212.

⑤新規参入者が組織の外部者から内部者へと移行していく過程

Bauer, T. N., T. Bodner, B. Erdogan, D. M. Truxillo and J. S. Tucker 2007. Newcomer adjustment during organizational socialization: A meta-analytic review of antecedents, outcomes, and methods, Journal of Applied Psychology, 92(3): 707-721.

ずいぶんとさまざまな定義がありますが,僕は④の定義を推します。理由は,この定義にのみ「人々との相互作用」というフレーズがあるからです。組織社会化は,必ずしも組織が一方的に組織メンバーに働きかけることで生じるものではありません。組織メンバーがその組織の一員となるために積極的に他の組織メンバーに働きかけることも,組織社会化には必要です。ただ誰かが自分を組織に馴染ませてくれるのを待っているだけではダメだ,ということですね。僕はゼミナールなどで自己紹介を促すとき,「話しかけるのが苦手なので話しかけてください」と言うなと注意します。これは,自分からは何もしないという宣言であり,ゼミナールという組織に自分から馴染んでいかないという宣言に他なりません。こういった自己紹介を聞くたびに,自分を何様だと思っているんだろうと密かに思っています。自分から関わりを持とうとしない人に構っているほど,他の人は暇ではないですよ。

組織社会化で習得するもの

さて,組織社会化という概念については理解できたでしょうか。次は,そもそも何を習得することが組織社会化なのかについて考えていきましょう。

人々が組織社会化を通じて習得するものは2つに分けられます。1つは,その組織における仕事で求められる具体的な技能やスキルです。もう1つはその組織特有の価値観や文化です。もちろん,仕事をする上で求められる技能やスキルを身につけなければ,その人は戦力になりません。しかし,技能やスキルを身につけただけで組織の一員なのかと言えば,それもどうも違う気がします。その組織ならではの考え方や振る舞い方まで身につけて初めて,その組織の一員として認められます。

僕はサッカーがそこそこ好きなので,サッカーの事例で組織社会化を考えてみます。ご存知の方も多いでしょうが,スペインにFCバルセロナ(バルサ)というサッカーチームがあります。メッシとかがいる,世界有数のチームですね。ショートパスを主体として狭いスペースを突破していくエレガントなスタイルが特徴的なチームです。

バルサの強さはさまざまな角度から論じられていますが,その1つに下部組織からの継続的な育成が挙げられています。日本のJリーグのチームも同様ですが,多くのプロサッカークラブは18歳までの若年層の選手が所属する下部組織を保有しています。そこで選手を育成することで,安定的に優秀な選手を獲得できるわけですね。

この下部組織では,当然のことながら若年層の選手が日々サッカーの練習をしています。そこではサッカーに必要な個人的なスキル,たとえばシュートやドリブル,プレイスキックなどを練習し,身につけていきます。もちろんそういったスキルは必要ですが,サッカーはチームスポーツなので,全員が同じような意識を持って試合に臨むことも求められます。そのチームならではのサッカー像を共有する,というイメージですね。

バルサの選手は,下部組織に在籍しているころからショートパスの連続で相手を崩していく「バルサらしいサッカー」のイメージを叩き込まれていると言われています。個人スキルだけではなく,このイメージを身につけていくことで彼らは「バルサらしい選手」となっていきます。

下部組織から一貫した育成をできると,下部組織からトップチームに昇格した選手は早くチームにフィットし,戦力になります。また,チームにフィットする選手を安定的に獲得することもできます。下部組織からの昇格だけではなく,他チームから選手を獲得することもできますが,彼らがバルサのサッカーにうまくフィットするかはわかりません。下部組織からの一貫した育成は,この選手獲得に関する不確実性を削減してくれます。下部組織からの一貫した育成を安定的に継続していることが,バルサの長期的な強さの秘訣であると言えるでしょう。

組織社会化のプロセス

<組織参入前の社会化>

組織社会化のプロセスは,「組織への参入前」と「組織への参入後」に分けることができます。組織への参入前に社会化があるのかと思うかもしれませんが,あります。そしてとても重要です。この組織参入前の組織社会化プロセスのことを「予期的社会化」と呼びます。企業を例とすると,採用試験を経て内定をもらってから入社するまでに起きる社会化のことです。

企業は,新入社員が早く戦力となることを期待しています。そのために,内定を出すとすぐに研修や課題を課すことで,新入社員になる予定の内定者(以降,採用候補者)の早期戦力化を促します。

ただ,この予期的社会化において重要なのは,課題に取り組むことによる技能やスキルの獲得だけではありません。採用候補者が抱く企業や仕事に対する過剰な期待を抑制することも必要です。バブル経済崩壊後,一貫して日本の景気は思わしくなく,就職活動も厳しい状況にあります。ごく一部の学生を除き,ほとんどの学生はそれほど簡単に内定を獲得できません。とても苦労してようやく1つか2つの内定を獲得できる。それが近年の就職活動です。そのような苦労の果てに手にした内定ですから,それに対する期待は高まります。あるいは,「これだけ苦労したんだからきっと素晴らしいに違いない!いや,素晴らしくなくてはならない!!」と正当化しているかもしれません。いずれにせよ,採用候補者は自分が入社する予定の企業に現実とは乖離した期待を抱く可能性があります。

この過剰な現実離れした期待を抱いたままに入社すると,「思ってたんと違う!」と幻滅してしまう問題が生じます。この「思ってたんと違う問題」を「リアリティ・ショック」と呼びます。採用候補者は,入社以前に企業の情報をそれほど豊富に得ることはできません。したがって,リアリティ・ショックはどこでも誰にでも起きる可能性があります。あなたも,大学生になって,あるいは九州産業大学に入学してリアリティ・ショックに直面しませんでしたか?

このリアリティ・ショックは,新入社員の生産性を低下させたり,離職率を高めたりするなど,企業にとって深刻な影響を与えます。したがって,ある程度は仕方がないにしても,あまりに大きなリアリティ・ショックを与えることは避けなければいけません。そのためには採用候補者にリアルな情報を与えることで,彼/彼女を夢のような期待から現実に引き戻してやる必要があります。

採用候補者を現実に軟着陸させるための手段として,現実的職務予告(Realistic Job Preview: RJP)があります。これは上述したとおり,採用候補者にリアルな情報を与えるものなのですが,重要なのはネガティヴな情報も含めて与える,という点です。これは企業としてはなかなか怖いことなのではないでしょうか。もし,採用説明会などを通じて,まだ採用候補者にすらなっていない段階の人々にRJPを行うと,「なにそれブラックじゃん」という反応を引き起こし,応募人数が大幅に減少してしまう恐れがあります(もちろんブラックはダメです)。その段階ではなく,内定後の採用候補者にRJPを行うと,「なにそれ詐欺じゃん」となってしまい,内定辞退者が出てしまう可能性があります。だからと言って,入社までにまったくRJPをしないと,新入社員は前述したリアリティ・ショックに直面してしまうかもしれません。悩ましいところですね。これを今回の課題としましょう。あなたも悩んでください。

<組織参入後の社会化>

ここまで組織参入前に起きる予期的社会化についてお話ししてきましたが,一般的にイメージされる組織社会化は組織参入後なのではないかと思います。前述したとおり,組織参入後は組織で必要とされる技能やスキル,組織で信奉されている価値観などを身につけていくのですが,そのための組織的な方策として研修とOJTの2つがあります。

新入社員は,入社後の数週間程度は新入社員研修を受けます。その研修の結果や,研修期間に実施される配属面談の内容などから最初の配属が決まるので,研修を真面目に受けることはとても重要です。

研修ではビジネスマナーや専門的なスキル,あるいはその企業の歴史などを学んでいきます。その研修の中で,何か特定の行動をした新入社員が異常に叱責されることがあります。こう聞くとなんだか入社するのが不安になりますが,安心してください。これは儀式です。何のための儀式なのかと言えば,新入社員が築いてきたそれまでの価値観を白紙にするための儀式です。何か新しいこと,特に価値観などその人物の内面に深く関わることを学んでもらうためには,それまでのものを忘れる必要があります。このことを「学習棄却」(unlearning)と言います。忘れないと新しいことが入っていかないですからね。そのために,新入社員のこれまでを強く否定することで「あれ?自分は間違っていたのかな?」と自分の過去の経験の価値を低下させ,新しい価値観が入り込む余地をつくりだします。このような経験のことを「価値低下経験」(debasement experience)と呼びます。

僕はこういうやり方は動物の躾のようで嫌いですし,こういうやり方をされると「そういうの引くわ…」と冷めてしまうタイプなのですが,まだこういったやり方を採用している企業が残っていることを考えると,一定の効果はあるのでしょう。あるいは,採用している企業は一定の効果があると感じているのでしょう。嫌なものは嫌ですが,それでもねらいや意図がわかると我慢できたりやり過ごせたりします。あなたはその意図に賛同できなくても,相手の意図を理解することは重要です。

OJTとはOn the Job Trainingの略で,仕事を通じて訓練のことです。「見て覚えなさい」ということですね。OJTに関する研究では,主に新入社員と直属の上司との関係が重視されてきました。OJTでは直接的な教育や指導も行われます。しかし,もう1つ重要なのは,仕事の権限を新入社員に委譲することです。OJTは訓練ですから,前者の方が重視される傾向がありますが,実際に新入社員が自身の能力向上に寄与したと感じるのは後者の権限委譲です。ただ知識や技能を教えるだけではなく,新入社員に権限を与えることで自己有能感を醸成し,その後の仕事の弾みをつけることも,OJTの重要な機能であると言えます。

組織社会化は何を向上させるのか

この節が今日の講義noteの最後です。もう少し頑張ってくださいね。

ここまで組織社会化についてお話ししてきましたが,肝心なことをお伝えすることを忘れていました。組織メンバーが組織社会化されると,どんな良いことがあるのかについてです。

まず,組織社会化が進むと,職務関与が高まります。職務関与とは仕事に自身を没入させる程度のことです。要するに,心身ともに仕事に打ち込むようになるわけですね。

組織社会化は職務満足にも好影響を与えます。組織社会化によって仕事の意味合いが理解でき,またスムーズに仕事ができるようになるわけですから,職務満足が高まることも頷けます。

組織社会化は組織メンバーと組織の関係も改善します。組織メンバーと組織との距離感のことを組織コミットメントと呼びます。組織社会化は組織メンバーの組織コミットメントを高めます。組織と自分を同一視するようになる,と考えるとわかりやすいですね。組織社会化を,組織メンバーが組織のコアへと接近していくプロセスとして捉える研究もあるので,これは当然かもしれません。

最後に,これらの結果として離転職する可能性が低下します。仕事にやりがいを感じていて,組織にも強い親しみを覚えていら,よほどのことがない限りは離職しないでしょう。

5.終わりに

今回の講義noteでは,組織社会化についてお話ししてきました。人によっては,自分が自分ではなくなるように感じてしまい,組織社会化はあまり好ましくないと感じるかもしれません。僕もそれは少し感じます。組織にとっても,全員が同じように組織社会化されてしまうと,同じ考えのメンバーだらけになってしまい,変化に対応できません。組織社会化されつつも,その中で個を維持することは重要であるように思います。特に環境の変化が激しい昨今においては,個を尊重した組織づくりが求められていると言えるでしょう。

他方で,組織社会化が組織にとって重要であることもまた事実です。もし,組織社会化が十分に果たされないと,組織的な協働はうまくいかないでしょう。また,組織社会化するということは,同じ組織の一員として認められ,受け入れられることでもあります。これは組織で働く上ではとても心理的に重要でしょう。

多かれ少なかれ,僕たちは所属組織に影響されます。その影響に対して自分をオープンにしつつ,他方で自分を失わないこと。それが心身ともに健康的な組織生活を送るために重要なのではないでしょうか。

6.課題

あなたは企業の採用担当者です。あなたはRJPを行いますか?行いませんか?理由を含めてお答えください。また,それぞれの場合で生じるデメリットをカバーする方法についても,合わせてお答えください。(両方合わせて400字程度)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?