第6回(2020/06/08) 経営組織論 組織にも文化ってあるんですよ

1.はじめに

このページは,九州産業大学地域共創学部地域づくり学科・経営学部産業経営学科において2020年度前期に開講されている「経営組織論」の第6回講義でお話ししようと思っていたことを,そのまま文字起こししたものです。

こんにちは。少しずつ対面授業が再開され,学内で学生の声を聞くことができるようになりつつあります。3月末以降に失われた活気が取り戻されてきているようで,なんだか嬉しくなります。ただ,まだまだ予断を許さない状況です。授業を受ける際,担当教員から受講の仕方について指示やお願いがあると思います。大変かとは思いますが,これもあなたを含む社会全体のためです。適切に対応してください。

そろそろ,今後のこの講義の進め方についてお話ししておきます。2020年度の「経営組織論」はすべて講義noteを用いた遠隔授業とします。理由は,依然としてCOVID-19の流行状況がよくわからないからです。非常事態宣言が解除されて以降,落ち着いていた感染者数が増加しています。これが流行の第二波と言われるものなのかはわかりませんが,このことに不安を覚える学生もいるでしょう。その学生に,無理に登校しろとは言えませんし,登校する必要もないと僕は考えています。

そのような状況において,どのように講義を進行していこうかを考えました。原則として対面授業を実施し,登校できない学生には遠隔授業で対応するという方法もあります。しかし,この場合,次の2点が懸念されます。1つは疎外感です。登校できない学生と他の学生で受講方法が異なると,登校できない学生が疎外感を覚えるかもしれません。「他のみんなは教室で授業を受けられているのにな…」と寂しくなってしまうかもしれません。僕は講義に友達がいようがいまいがまったく構わない人間でしたが,こういった感覚を持つ学生がいることも知っています。「僕とは違うから対応しない」というのは意味がありません。所詮は他者ですから,違うのが当たり前です。ですので,可能な限り対応したいと考えています。

もう1つは,講義内容の微妙な差異です。対面授業と遠隔授業では,用いる資料が異なり,学ぶ内容に微妙な差異が生じます。メディア(伝達手段)と伝達内容は相互依存関係にあるからです。この差異は小さなものかもしれませんが,受講方法によって講義内容に違いがあるというのは講義のあり方として不適切であると考えています。これらの理由により,すべて遠隔授業にすることにしました。

以上,今後の進行についてお伝えしました。

さて。ここからは大事な大事な余談です。唐突ですが,僕の同居人はネコたち(世界一かわいい)だけではありません。妻と娘×2とイヌとメダカがいます。妻はすごくおもしろい女性で,僕が彼女と結婚した理由はこの一点に尽きるのですが(失礼),web上で妻について発信すると割とマジで怒られるので今日は娘の話題にします。安心してください。「うちの娘はかわいい」とかそういう非生産的な話ではありません。そんなことは自明です。したがって話す必要がありません。

ウチの娘は今年で5歳と3歳になるのですが,自我が芽生えてきたのかよく喧嘩をします。よくと言うか,だいたい毎日喧嘩をしています。多少の小競り合いには僕は干渉しませんが,誰かを傷つける行動や悪意ある行動については,叱り諭します。ただ,まだ2人とも幼いので,どのように叱り諭すのか悩みます。「子ども 叱り方 幼児」とか「子ども 叱り方 わかってくれる」とか「子ども 喧嘩 なぜ」とか「子ども 叱り方 嫌われない」とか,明らかにダメな検索ワードですが,インターネットで色々と調べたりしています。

調べても相変わらずどのようにすればいいのかよくわからないのですが,調べていく中で興味深いことが書かれていました。それは,日本とアメリカ(欧米?)の子どもの叱り方の違いです。

あなたも経験があるかもしれませんが,「そんなことする子はうちの子じゃありません!出ていきなさい!!」とか「そんなことする子は家に入れません!」と叱られたことありませんか?日本では比較的ポピュラーな叱り方なのではないかと思います。

アメリカではこれとは逆で,子ども部屋から子どもを出さないようにするそうです(又聞きなので違うかもしれません。詳しい人がいたら教えてください)。ただの文化の違いといえばそれまでなのですが,この違いの背後には一体何があるのかを考えたくなりませんか?ならない?本当に?そっか。残念です。でも,僕は気になります。僕にとっては僕の好奇心を充足することがもっとも大事ですので話を続けます。

ちなみにこの余談の内容にはまったく学術的根拠はないです。37歳のおっさんが思ったことを書いているだけです。余談ですから。思いつきなので,ここからの内容が仮に妥当だとしても,多分とっくに誰かが言っているような気がします。

話を戻すと,僕はこの叱り方の違いは「空間の意味づけの違い」に起因していると思うんですよ。日本では「家に入れない」ということが罰として機能すると思っているから,先ほど述べたような叱り方をするわけです。そうでなければ意味がない。ということは,家の中はとても安心できる「良い場所」であるという前提があるはずです。その「良い場所」から排除されるから罰になる。たとえば日本人は家に上がるときに靴を脱ぎます。それは,外の汚れを家に持ち込まないためです。日本は比較的湿度が高いですから,物理的な汚れを気にしているということもあるでしょうが,「家の中は清浄,外は不浄」と考えているようにも思えます。家の中と外は非連続的な空間として捉えている。そのように見えます。

節分もそうですよね。「鬼は外,福は内」です。2月3日という1年でもトップクラスに寒い季節にパンツ一丁で屋外に閉め出されてしまう,鬼にとってはややタフなイベントが節分です。でも,それは致し方ない。鬼というのは恐怖や汚れなどの負の感情を煮詰めたような存在です。そんなものを家に入れるわけにはいけません。鬼を家の外に排除するという行為は,家の中は安全で清浄な,僕たちを守ってくれる空間であり,それを保つべしという認識があるように思えます。だから,家から閉め出されるのは恐怖なんです。

このように,日本では「家」という存在を特別視してきている印象があります。これに対してアメリカはどうでしょうか。アメリカは文化的多様性が非常に大きく,最近では非アジア系の人々であっても家に入ると靴を脱ぐ人々がいるようですが,基本的には家の中でも靴を脱ぎません。靴を脱ぐのはシャワーを浴びるときと寝るときくらいです。日本に比べると,家の中と外の境界線があまり明確ではなく,家という空間を特別視していないように思えます。

では,子どもを部屋に閉じ込めるということは,どのように罰として機能するのか。それは,自由の剥奪なんだろうと思います。現在のアメリカが実際に自由であるか否かは別として,アメリカは伝統的に自由を重んじています。アメリカの人々にとって自由であることは,権利以前に当たり前のことのようです。その当たり前のことを剥奪されるから,部屋に閉じ込めるということが罰として機能する。

アメリカでは日本と比べて早期に子どもの自立が求められます。僕もそうでしたが,日本では実家暮らしの大学生はかなりいます。それに対して,アメリカでは基本的に大学生になると家を出て大学の寮に入ったり,ルームシェアをしたりします。家という自分を守ってくれる空間から出ていくわけですね。その空間を出て,つまり親の庇護下から離れて自分の力で生き,個人として成長すること。これがアメリカで重視される価値観であるように思います。個人としての成長は,様々な困難に立ち向かい,それを克服して初めてなされます。「部屋に閉じ込める」という罰は,その様々な困難に直面する機会,成長する機会を奪います。だからこそ,子ども部屋に閉じ込めることが罰として機能するのです。

どうでしょう?納得できます?僕は割と満足しました。ここからさらに思考を展開していくこともできますが,流石にこれ以上書くと何の講義noteか分からなくなるので自重しておきます。自重や自粛は大事ですからね。余談はあくまで余談であり,おっさんの独り言みたいなものなのでここから何かを学べなんていうのはおこがましいのですが,普段から見聞きしている当たり前のことであっても,何かを考える材料になるんだよーということの香りくらいは嗅ぎとってもらえると嬉しいです。

2.前回の振り返り

さて。第4回・5回講義noteでは人々のモチベーションについて学びました。モチベーションに関する理論は欲求の内容に注目する「内容理論」と,人々がどのように欲求を抱き,行動に動機づけられるのかのプロセスに注目する「過程理論」の2つに分けられます。第5回の講義noteでは過程理論についてお話ししましたが,その中でも代表的な「公平理論」と「期待理論」の2つの理論を中心に紹介しました。

「公平理論」とは,「人間は自分と他者を比較して不公平さを感じた場合に,それを是正するための行動に動機づけられる」というものです。自分よりも努力をしておらず,また成果も出していないのに自分と同じ評価を受けている人がいたら,きっと不公平に思いますよね。不公平感を知覚したら,その不公平をなくすための行動に人々は動機づけられるというのが公平理論です。

「期待理論」とは,「望ましい成果を得られると期待できる行動に,人々は動機づけられる」というものです。期待の大きさは,得られる成果の大きさと,それを得られる可能性を掛け合わせることで決まります。これらを掛け合わせた積が大きいほど,人々はその行動に強く動機づけられるという,極めてシンプルな論理を展開しているのが期待理論です。

公平理論と期待理論に共通する注意点があります。それは,公平理論での公平感と,期待理論での期待の大きさは,あくまで主観的に決まるという点です。したがって,公平理論や期待理論に基づいて組織メンバーを動機づけようとするときには,そのメンバーが考える公平な状態を理解したり,成果の意義や価値を伝えたり,成果に結びつく期待を高められるようにサポートすることが重要であると言えます。

内容理論と比較して,過程理論はいくらか複雑でした。ですが,動機づけの過程を論じている分,内容理論よりも具体的な動機づけの方法を考えることに役立つように感じますね。

3.前回の課題へのフィードバック

<第5回講義の課題>

今回の講義noteで学んだ期待理論を用いて,あなたがこれまで高いモチベーションで臨んだ経験と,低いモチベーションしか抱けなかった経験について,それぞれ説明してください(400字程度)。

はじめに,課題のポイントについてお話しします。前回の課題のポイントは,期待理論に沿ってあなたの経験を説明することであって,あなたの経験をドラマチックに書くことではありません。読んでいて大変おもしろかったのでありがたかったのですが,残念ながらそれとこれとは話が別です。率直に言うと,期待理論に基づいた課題への回答はかなり限られています。ただ経験を書いているだけの回答は評価していません。理由は,この課題は理解度確認のために行っているものであるため,期待理論に基づいて書かれていないものは内容を理解していないか,あるいは講義noteを読まずに適当に課題にだけ答えていると判断せざるを得ないからです。繰り返しになりますが,課題として何が求められているのかをよく考えてから,課題には取り組んでください。聞かれていることを正確に理解して答えることは,就職活動などでの質疑応答などでも大変重要ですよ。聞かれていることに答えていないって,要するにコミュニケーションできていないということですからね。以下に取り上げているのは,期待理論を理解していると思われるものです。回答の仕方として参考になるので,ぜひ読んでください。

私が高いモチベーションで臨めているのはアルバイトだ。私のバイト先では従業員のランクが何段階かに分けられていて、能力や経験によってランクアップしていく制度がある。上に行くほど店の中で大事な立場になるが、それは自分の努力次第で決まるし、せっかくなら少しでも上のランクに行って就職の際の武器として少しでも生かしたいというのが意欲となり一生懸命に働いてきた。結果、正確な業務の手順、コミュニケーション力、人によっての適切な対応の仕方という能力が1次の結果として得られたと思う。さらにその結果が、サブリーダー・時間帯責任者という役割を頂き、その立場であるという自覚、そして頑張ってきたことで自分の接客態度が認めてもらえたという自信という2次の結果につながったと思う。つまり、私はランクアップで得られる役割・立場の違いに魅力を感じ、それは自分次第で決まるから頑張れば得られるのでは?という期待が動機付けとなっているから高いモチベーションでアルバイトを続けられているのだと考えた。

逆に低いモチベーションしか持てなかったのは、高3の4月に足を大怪我して手術した時のリハビリだ。リハビリをする上で自分の目的だった引退前の最後の大会までに部活に復帰する、大学入試に万全のコンディションで臨むという2次の結果のために、まず足を完治させるという1次の結果を達成しようと頑張ろうと思ったが、怪我した時期と全治までの時間から選手として復帰できないことが分かり、入試もしっかり受けれるか分からなくなってしまい、1次の結果を得られても2次の結果は確実に得られないことになったので私はリハビリに対してしっかりとしたモチベーションを持って行うことができなかった。

自分の行動のモチベーションについて,とても明確に理解し記述できていますね。期待理論を通じて過去の経験を整理しようという姿勢がとてもよく見えます。こういった回答だと,講義内容をよく理解できているなと安心できます。

高いモチベーションでアルバイトに臨むことができているとのことですが,ここから考えてほしいのは,アルバイト先でのどのような工夫が,あなたの高いモチベーションに寄与しているのかです。昇進できるということでしょうか?制度の明確さでしょうか?抽象化して考えてみましょう。これを考えることで,同じように高いモチベーションを持つことができる働き方や職場のあり方を,別の場所でも再現できるかもしれませんよ。それができたら,あなたはアルバイトからとても大きなものを学んだことになります。「あのアルバイトは良い経験だった!」と胸を張って言えるように,積極的に意味づけをしていってくださいね。

私が今までの経験で高いモチベーションで臨んだ経験は、部活動だったと思う。部活動では、毎日の練習を一生懸命行い試合に出場して勝敗を決めてきたが、その中の積極的に練習を行うというところが「行為」で、スキルの向上やレギュラー獲得などが「一次の結果」、大会で試合に勝つことなどが「二次の結果」に当たるのではないかかと考える。

そして、低いモチベーションしか抱けなかった経験は、高校の時のロードレース大会ではないかと思う。これは、冬になると体育の授業が行われる時はほぼずっと走るだけで筋肉や持久力を鍛えることはできるが、毎回のタイムはあまり変化が無く大会当日は体育コースが優勝・準優勝を取っていくので正直なところモチベーションが低かった。ロードレース大会から得られる一次の結果は筋肉の増量や持久力がつくことだと思うが,自分が考える二次の結果(真木による補足:高い順位?)が達成できない状態だったと思う。小中のときは力が均等でみんながみんな優勝を狙いに言っていたが、高校の時は、勝てないことがわかっていて力を出し切っていないひとがいたからこの経験を選んだ。

こちらも,期待理論で経験を振り返ってくれていますね。ただ,少し考えてほしいのは,ロードレース大会の1次の結果が体力増強,2次の結果が高い順位という関係でいいのでしょうか?2次の結果は,1次の結果から得られるものです。1次の結果としての体力増強はロードレース大会終了後にすぐに得得られるものではないのに対して,2次の結果はロードレース大会の後にすぐにわかります。改めて,期待理論について確認をしてみてくださいね。

講義で学んだ理論や枠組みを用いた課題を課しているのは,前述したように理解度確認をしたいからです。しかし,より本質的には「学んだことを使えるようになってほしい」という理由のほうが,僕にとっては重要です。「使える」という言葉の意味は人によって異なりますが,僕は「それを使って現実を見ると,これまで整理できなかった物事を整理でき,理解でき,説明できるようになる」という意味で使っています。それができて初めて学んだと言ってもいいでしょう。講義noteの途中で挟まれるワークも,その意識づけの一環です。「大学の勉強は意味がなかった」ということがないように,学んだことを使う姿勢を身につけていきましょう。学びに意味があるか否かはあなた次第です。

4.講義内容

では,そろそろ今日の講義に入りましょう。これまでは,どちらかというと組織の中の個人に重きを置いてお話ししてきました。ここからは組織全体のレベルに視点を上げたお話をしていきます。その分,抽象度が上がるので,想像力を働かせて講義noteを読んでくださいね。

今日のテーマは「組織における文化」です。モチベーションに関する講義と同様に,今回と次回の2回の講義を通じて組織文化に学んでいきます。今回は組織文化に関する定義と,組織文化の基礎理論を学んでいきます。

余談でも文化についてお話ししましたが,文化とは国とか地域,あるいは時代のように,かなり大きい範囲で受け入られらているものという印象があるかもしれません。もちろんそれがそもそもの文化ですが,組織という相対的に小さい範囲の中にも文化ってあるんです。そして,それは組織における協働にとても大きく影響します。

組織における文化について考える前に,まずは文化そのものについて考えてみましょう。ちなみに今日はワーク多めです。紙とペンを用意して臨みましょう。あと,適宜休憩もしてください。講義noteはいつ読んでも大丈夫ですからね。

最初のワークは簡単です。ウォーミングアップみたいなものですね。5分くらい,取り組んでみてください。

いくつくらい挙げることができたでしょうか?10個?20個?それ以上?どんなものが挙がりましたか?余談でお話しした節分のようなイベントを挙げた人もいるでしょう。「叱り方」のような行動,歌舞伎や能などの伝統芸能,「お米が主食」のような食習慣。こういったものが思い浮かんだかもしれませんね。書いてみて感じたと思うのですが,「文化っぽいな」って思うものってたくさんあります。僕たちの日常は文化に埋め尽くされている,あるいは僕たちは絶えず文化と関わりながら生きていると言えるでしょう。その意味で,僕らはとても文化的な存在です。

さて。そろそろ次のワークに進みたいのですが,その前にワーク①であなたが挙げた「文化の具体例」を眺めてみてください。なぜ,あなたはそれらを文化の具体例として挙げたのですか?そこに挙がったものと挙がらなかったものの違いは何ですか?ちょっと考えてみてください。

考えましたか?では,次のワークに移りましょう。次は少し難しくなりますが,頑張ってください。これも5分くらいで書いてみましょう。あとでこの問いに対するこの講義での解答のようなものをお話ししますが,それとあなたが書いたものが違っていても問題ありません。自分なりの考えがないと,他者の考えは今ひとつわかりません。ですので,うまく書けなかったとしても,あなたなりに考えを巡らせることが重要です。

ワーク①とワーク②が異なる問いであるということは大丈夫でしょうか?「○○とは何か?」と問われたときに,その具体例を挙げる人がいることがありますが,こういった問いに対する答えとして求められていることはそうではありません。ワーク②のような問いで求められているのは,○○の内包です。内包(と外延)については,第2回の講義noteのコラムで触れているので,「なんのこっちゃわからん」という人は改めて確認をしておいてくださいね。

何か問いに答えるときに重要なのは,その答えを発したときに,どのような質問が返ってくるかを常に考えることです。たとえば,あなたはワーク②に対して「文化とは○○な習慣である」という答えを考えついたとしましょう。たしかに,習慣は文化に似ている雰囲気があります。では,習慣とはなんなのでしょうか?これが説明できなければ,文化を説明したことにはなりません。また,「文化とは○○な習慣である」という回答は,文化と習慣は同じなのか,それとも文化は習慣に含まれるのか,よくわかりません。あなたの回答はどうですか?きちんと誰かに説明できますか?何か回答を考えるときは,されるであろう質問とそれへの回答も併せて考えておきましょう。それができていないと「考えが足りていないな」と思われてしまいます。

さて,ワーク②の回答,いかがですか?僕たちはいつだって文化に囲まれています。そしてあなたも,生まれてから一度は文化という言葉を発したことがあるでしょう。文化とは,僕たちにとってとても身近なものであると言えますね。その身近な文化を,あなたは言葉で説明できましたか?意外と難しかったのではないでしょうか?繰り返しになりますが,難しくても自分で考えていくことが重要です。考えることをサボらないようにしましょう。

一般的な文化の定義

組織文化について考えていく前に,まずは一般的な文化というものがどのように定義されてきたのかをいくつか見ていきましょう。

(文化とは)知識,確信,芸術,道徳,法,慣習,そして社会のメンバーとして人が身につけたそのほかのいかなる能力や習慣からなる複雑な全体(Edward Burnett Tylor)

(文化とは)確信,行動,知識,道徳的拘束力,価値観および目的の総体であり,そこの人々の生活様式を作り上げるもの

(Melville Jean Herskovits)

少し難しい定義ですが,これらの定義には文化を考える上での重要な示唆が含まれています。まず,文化は非常に幅広いということです。いずれの定義でも,法のように人の手で作られたものもあれば,知識や道徳のように結果として出来上がったもの,さらには何が望ましいか自体を決める価値観まで,幅広く含まれています。いずれにせよ,人々の日々の行動や生活の基礎となるのが文化であると言えそうです。また,「身につけた」とあるように,文化は生まれつき僕たちが持つものではなく,生きていく中で獲得していくものであるということも言えそうです。さらに,「社会の」や「そこの」という言葉が示しているように,文化は限定された範囲内で広まるものであるということも見逃せません。これらのことから,大雑把にではありますが,文化とは「一定の範囲内に生きる人々が生きていく過程で身につけていく,考え方や行動を基礎づけるもの」と言えそうです。

ここで唐突に,またワークをしてみましょう。今度は書いてみるというよりも,とにかく納得いくまで考えてみてください。

この節では一般的な文化の定義を確認してきましたが,あなたの考えた定義と比べるとどうですか?比較をすることで,あなたが文化のどのような側面を暗に重視していたのかがわかります。誰かの考えを知るということは,もちろんそれ自体にも価値はありますが,それと同じくらい自分の考えを知ることにつながります。人脈づくりはとても大事ですが,それはコネになるということよりも,異なる他者との交流の中で自分を相対化し,自分を知ることができるからです。ですので,考えの近い人々だけの閉じた交流を繰り返していくのではなく,あえて考えが異なりそうな人々に自分を開いていきましょう。SNSは便利ですが,ただの日常の連絡ツールとしてしか使わないのであれば,僕はほとんど価値がないと思っています。

組織文化研究の歴史

さて。前述の定義から,文化は一定の範囲内で広まるものであると考えられることが確認できました。つまり,国や地域のように広い範囲でなくても,ある限定された範囲内であれば文化は成立しうるわけです。ということは,特定の組織内でも文化は成立すると考えられます。したがって,組織文化について考えていくことは妥当であると言えそうです。

まずは組織文化に関する研究がどのように発展してきたのかを簡単に見ていきましょう。ここで取り上げるのは,主にアメリカにおける組織文化研究の歴史です。組織文化研究の歴史は古く,その歴史はエリオット・ジャックス(Elliott Jaques)の1951年の著作"The Changig Culture of a Factory"にまで遡ると言われています。ジャックスは精神分析の手法を用いて,労働者の心理やその労働環境について調査・研究を行っていた人物です。調査・研究を進めていく中で,ジャックスはそれまでの組織研究では組織メンバーの人間的側面や情緒的側面が必ずしも重要視されてこなかったことを指摘し,文化という概念を通じて組織を考えていくことの重要性を提起しました。このジャックスの提起によって,組織文化(企業文化)研究が誕生したと言えるでしょう。

その後,組織文化研究は徐々に盛り上がりを見せていきましたが,それが急激に加速したのは1970年代後半から1980年代初頭においてです。このころ,組織文化を扱った書籍が相次いで出版され,それらは経営学の研究者だけではなく一般の人々にも読まれました。これは異例のことです。それまで,研究者が経営学に関する研究書を読むことはあっても,一般の人々が読むことはあまりありませんでしたから。1980年代前半から半ばにかけて,学術界でも一般社会でも,組織文化論のブームが起きたと言ってもいいでしょう。これら,組織文化論ブームを起こした研究の内容については,次回講義でお話ししますね。

組織文化の定義

組織文化研究はかなりの盛り上がりを見せ,様々な研究が行われました。それらの研究では組織文化はどのように定義されてきたでしょうか。組織文化の代表的な定義を以下の表にまとめました。ちょっと文字が小さいのですがご勘弁ください。

なお,この組織文化の定義の一覧は,以下の書籍から借用したものです。この書籍では組織論について広範に論じられています。ご興味があればぜひ読んでみてください。

組織文化の定義を示してはみたものの,まあ難しいですよね。大丈夫です。組織文化を考える上でのキーワードになりそうな言葉はオレンジで示しています。これらの言葉について見ていきましょう。

<様式・パターン>

まず,オレンジで示した言葉として「思考様式」,「行動様式」,「基本前提のパターン」が挙げられます。「思考」と「行動」の意味は確認しなくても大丈夫ですね。「基本前提」は少し難しそうですが,「何かを考えたり理解するときの背後にある「こうであろう」という当たり前」と思ってください。「様式」と「パターン」は「繰り返されるもの」と捉えることができます。つまり,組織文化は一回限りのことではなく,一定期間にわたって安定的に繰り返されていく思考(やその前提)や行動でなければならないということです。

<共通・共有>

他にオレンジで示された言葉として,「共通理解」や「共有」などの言葉がありますね。これは,組織文化は個人的なものではなく,複数の組織メンバーがいて初めて生じるものであることを示唆しています。当然ですよね。たとえば僕には「満月の夜に自分の左足の裏を月光に晒す」という習慣があるとしましょう。これはたしかに九州産業大学の教員である僕の習慣ですが,だからと言って九州産業大学の文化であると言うことは難しいでしょう。そんなことを言ったら九州産業大学のみなさんが困惑します。ある範囲の中で,一定以上の人々に共通して初めて文化と言えそうです。

<見えない>

これらの言葉の他にも,「(文化は)行動や言葉を通じてのみ表出する」とか「文化はそれ自体見えるものではなく・・・」などのフレーズも見られます。どうも文化というものを直接観察することは難しいようですが,これはどういうことでしょうか?これについては,この後の組織文化を考える枠組みの中で詳しくお話しします。

組織文化の代表的な理論枠組み

ここまで,組織文化の代表的な定義を確認してきました。それらにはいくつかの共通点がありましたね。それらを踏まえると,組織文化はおおざっぱには以下のように定義できそうです。具体的に目に見える行動などではなく,もっと組織メンバーの根本にある考え方のようなものが組織文化であると考えられます。

ただ,この定義にある程度は納得できる反面,違和感も覚えるかもしれません。一般的な文化で考えてみると,たとえば食事や服装のように,目に見えて形のあるものもあります。それらが文化ではないと言われると,どうでしょうか?ここからは組織文化を理解するための代表的な理論枠組みを紹介しますが,その枠組みはそういった疑問を解消してくれます。

今回の講義noteで紹介するのは,エドガー・ヘンリー・シャイン(Edgar Henry Schein)が示した枠組みです。以下に示した図がそれです。シャインは目に見えるものもそうでないものも含めて組織文化であると考えています。その包括性が,僕がこの枠組みを代表的なものとして紹介する理由です。

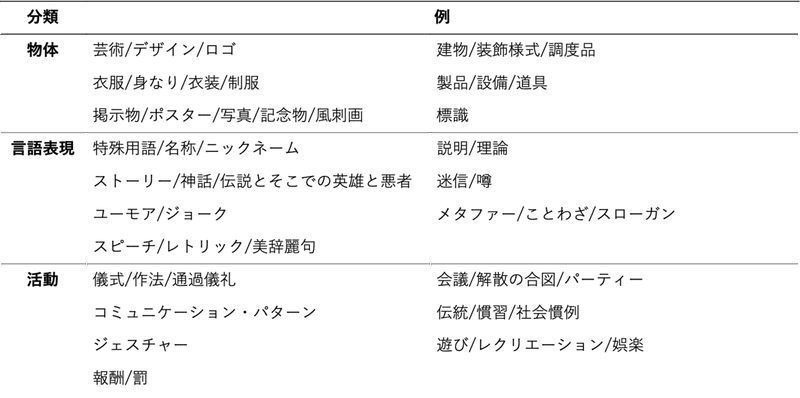

シャインが示した枠組みのポイントは,組織文化は「人工物」,「共通価値」,「基本的仮定」の3つの階層からなっていると考えている点です。まず,もっとも上の階層にある人工物とは,文字通り組織メンバーがつくりだした物理的なものや,日々の習慣,行動などです。組織文化の表層部分に該当するので目に見えるし,日々意識することができます。下の表が人工物の分類と例です。

人工物,随分と多岐に渡りますね。わかりにくそうなものについて補足しておきます。

通過儀礼とは,次のステップに進むために乗り越えなければいけないイベントのことです。あなたもご存知の「バンジージャンプ」という地獄のようなアトラクションがありますね。あれはもともとはバヌアツ共和国の成人への通過儀礼だったそうです。詳しくは以下の動画を見てください。日本などでアトラクションとして行われているものよりもかなりハードです。

足に植物のツタを巻きつけて,木で組み立てられた櫓(やぐら)から飛び降りるのですが,割と普通に地面に激突します。ツタの長さを間違えているのか,そもそもそういうものなのかは不明です。この儀式を通過できないと成人として認められません。成人として認められないということは,結婚もできませんし,社会的に信用されません。何よりプライドが粉々です。ですので,何がなんでも突破しなければいけないわけです。日本に生まれてよかったー!

通過儀礼についてもう少し身近なレベルで考えてみましょう。あなたはある部活に入部を希望しています。入部するためには新入生合宿に参加しなくてはいけませんが,その合宿は地獄のような厳しさです。これを乗り越えると晴れて部員として認められますが,途中で脱落すると入部が認められません。とても厳しい合宿なので,合宿を乗り越え入部が認められた新入部員の間には仲間意識や連帯感が生まれたりします。これも立派な通過儀礼です。

僕の母校である早稲田大学には「早稲田精神昂揚会」というサークルがあります。初めてそのサークル名を聞いたとき,僕は「おやおや右翼かな?」と思ったりしたものです。早稲田大学の名物イベントである100キロハイクを運営している歴史あるサークルなのですが,夏合宿が相当ハードです。どんな内容かというと,「山口から京都まで10日間かけて歩く」というものです。これだけでもハードですが,この10日間は1日100円しか使えません。お米だけは背負って持っていきます。サークルの名前が名前なので,精神を鍛えるのが目的なのでしょう。きっと,この合宿を乗り越えた部員の間では強い連帯感が芽生えるはずです。

「ストーリー」も一般的な言葉すぎてよくわかりませんね。あなたが所属していた組織で,「代々語り継がれるストーリー」ってありませんでしたか?たとえば部活では「12代前の山田先輩は試合の前に怪我をしてしまったけれど,短期間で痛みの出ないフォームに改良して試合で活躍した!」みたいな感じです。実際はもっと微に入り細を穿ったストーリーであることが多いでしょうが,あなたよりもむしろ監督さんや顧問の先生の方が語っていたかもしれませんね。これは特定の行動を称賛するストーリーであり,どういう行動がその組織で評価されるのかを端的に示しています。

シャインは,こういった目に見えるもの,耳に聞こえるもの,手で触れることができるものも組織文化の一部だと考えています。組織文化は価値観や考えだけではない,ということですね。ただ,人工物を見て,それよりも深層にある共通価値や基本的仮定を解釈したり推測することは困難であるともシャインは述べています。

2つめの階層は共通価値です。僕たちが日常的に使う言葉だと,「価値」よりも「価値観」に置き換えた方が理解しやすいかもしれません。これは組織メンバーが共通して持つ「望ましさについての価値観」です。たとえば「自分達はどのような行動をすべきなのか?」や「自分達の組織のリーダーはどのような人物であるべきなのか?」などが該当します。

こういった共通価値は,普段意識するものもあればそうでないものもあります。たとえば,経営理念として言葉で表されていれば,それは目にしたり耳にする機会も増えるため,意識するでしょう。これに対して,普段はあまり意識しないような価値観もあります。ただ,そういった価値観であっても,それについて考えなければいけないときには意識できるはずです。前述のリーダーに関する価値観もそうかもしれません。普段,自分達の組織のリーダーとしてどのような人物が望ましいか,あまり考えないでしょう。でも,新しいリーダーを選ばなければいけないときには選択基準が必要となります。そのとき,自分達にふさわしいリーダーはどのような存在かを意識することになるでしょう。

人工物は,直接的にはこの共通価値が実体化されたものと考えられます。リーダーの望ましさに関する共通価値は,きっとその価値に見合った人物をリーダーとして選出できるルールや選抜方法という人工物を生み出すでしょう。もちろん,共通価値とはほとんど関係なく,なんとなく生み出された人工物もあるでしょうから,あまり深読みしすぎると共通価値を見誤るので注意が必要です。

もっとも奥深いところにある3つめの階層は基本的仮定です。これは組織メンバーの行動や思考,判断の基礎となるものです。組織は様々な経験をしていく中で,徐々に自分達の「当たり前」をつくり,共有していきます。そして,それに基づいて思考し,行動するようになります。たとえば組織はメンバーを採用したり教育したり評価したりします。その経験の中で,徐々に「人間とはどのような存在であるのか?」ということに対する共通理解をつくりあげていきます。これが基本的仮定です。「物事に対する自分達の当たり前の見方・考え方」と言えるでしょう。これは組織メンバーの思考や行動の当たり前の前提となっているため,組織メンバーがそれを意識することはほとんどありません。

組織文化を考える際にもっとも重要なのはこの基本的仮定であるとシャインは述べています。シャインの示した枠組みを見るとわかりますが,基本的仮定から共通価値に,そして共通価値から人工物へと上向きの矢印が伸びています。これは,目に見える文化の根本には基本的仮定があることを表しています。そう考えると,たしかに基本的仮定が最も重要であるということも頷けます。

他方で,人工物から共通価値,共通価値から基本的仮定へと伸びる下向きの矢印も,シャインの枠組みの中には見られます。人工物はただの人工物ですので,それ自体が明確なメッセージを発することがありません。したがって,組織メンバーは人工物が持つ意味を多様に解釈できます。その多様な解釈が新しい価値観を生み出し,それが組織メンバーに広まることで共通価値となることもあります。そして,新しい共通価値を意識しながら組織が活動していくことで,それがいつの間にか基本的仮定に影響を及ぼすこともあるでしょう。

こうして見ると,組織文化はずいぶんと複雑なものだということがわかります。人工物だけを見て,それを組織文化だと断じるのは早計です。その裏には共通価値や基本的仮定が潜んでいます。また,基本的仮定が重要だからといって,それをいきなり抽出することも困難でしょう。組織メンバーすら自覚的ではないわけですから。さらに,人工物,共通価値,基本的仮定の3つが相互依存関係にあることを考えると,組織文化は固定化されたものではなく,常に変化し続けるものとして捉える必要があるかもしれません。いずれにせよ,組織文化は僕たちの思考や行動の基礎となる重要なものであると同時に,僕たち自身もその全容をなかなか理解できない,「重要だけど掴みどころがないもの」であると言えます。

ここまで,ずいぶんと抽象度が高い話をしてきました。シャインの枠組みへの理解を深めるために,ここからは大学を例とした一貫性ある説明をしていきます。今日の課題でもシャインの枠組みを使いますからね。

最近は大学の教室も多様になりましたが,それでも前方に黒板,スクリーン,教卓があり,それと向かい合う形で受講生が利用する固定式の机と椅子が設置されている教室が多いと思います。こんなのです。見慣れた風景ですね。これを起点に,大学という組織の文化を考えていきます。

このような教室では,教員は教卓付近に立って授業をしますね。それを受講生が聞くというのが一般的な大学教育のスタイルでしょう。この「教室の物理的設計」や「一般的な大学教育のスタイル」をシャインの枠組みに当てはめると,人工物に該当します。

この設計の教室で授業が成り立つということは,教員と受講生との間に授業に対する共通理解があるからだと考えられます。成り立っていなければ,教員と受講生のいずれかが授業をボイコットしても不思議ではないですからね。では,この人工物はどのような共通価値から生み出されたものなのでしょうか?。様々な解釈が可能ですが,「授業は,知識を持つ者が知識を持たない者に知識を授ける場であるべきである」という共通理解が成り立っていると考えられます。だから,「教員が教卓から受講生に知識を投げつけ,受講生は大人しく黙ってそれを聞く」という授業スタイルが成り立つのです。

さあ。とうとう組織文化の最深部,基本的仮定まで進入しました。前述の共通理解の背後にはどのような基本的仮定があるのでしょうか?自分でこの事例を設定しておきながら,なかなか基本的仮定を考えるのは難しい…。いくらでも都合よくできる架空の事例でさえ難しいのですから,現実において基本的仮定を考えるのは相当難しそうですね。それでもなんとか頭を捻って考えました。

この共通価値の背後には2つの基本的仮定があります。1つは,大学と環境との関係に関する基本的仮定です。当たり前ですが,教育機関としての大学は,社会的に有為な人材を育成することが目的の1つです。ということは,どのような人材が社会的に有為であるのかを考えなければなりません。ここまで述べてきた授業スタイルから読み取ることができるのは,「知識を持つ人材を育成しよう」という方針です。つまり,大学は知識を持つ人材が社会的に有為であると考えています。このことから,大学と環境との関係に関する基本的仮定とは,「大学は社会に対して豊富な知識を持った人材を供給する機関である」であると結論づけることができます。

もう1つの基本的仮定は,人間という存在に関するものです。ここまで述べてきたスタイルの授業で受講生ができる学びは,知識を蓄えることに他なりません。つまり,獲得した知識を実際に使ってみることはあまりできないわけです。この背後には,「人間は,保持している知識であれば自在に使いこなすことができる」という基本的仮定があるように見えます。この仮定があると,そもそも獲得した知識を授業中に使ってみるという経験をする必要がありません。そんなことをしなくても,一度獲得した知識は当たり前のように使いこなすことができると仮定されているからです。

以上をシャインの枠組みに合わせて整理したのが上の図です。自分で言うのもなんですが,多少強引なところもありました。本当に組織文化について考えるのは大変です。ただ,組織文化が僕たちの思考や行動を左右するのであれば,組織で生きていく以上,それでも僕たちは組織文化について考え,理解していかなければならないのではないでしょうか。そうしないと,より良い協働を生み出すことはでいませんからね。

5.終わりに

今回の講義noteでは組織文化についてお話ししてきました。組織文化は僕たちの思考や行動に影響を与える非常に大事なものです。しかし,大学を用いた事例からもわかるとおり,組織文化を理解するのはとても難しいことです。組織メンバーとのコミュニケーションを通じて,時間をかけて徐々に理解していくしかないと言えるでしょう。

次回の講義noteも引き続き組織文化についてお話ししますが,そのテーマは「良い組織文化って,なに?」です。どのようなものが組織文化であるのかがわかったら,今度はどんな組織文化が良い文化なのか,知りたくなりませんか?僕はなります。ですので,次回も組織文化についてお話ししていきます。楽しみにしていてください。あなたが楽しみにしていなくても,僕は楽しいので問題ありません。

ではでは。

6.課題

シャインの示した組織文化に関する理論枠組みに沿って,あなたがこれまで所属した,あるいは現在所属している組織の組織文化について,400字程度で分析してください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?