京都大学観光MBAの公開講義「観光業におけるデザイン思考の使い方」

この記事は、京大観光MBAにて、2020年秋にホテルプロデューサー龍崎翔子が行った無料公開講義の内容を書き起こしたものです。講義パートと質疑応答パートからなり、前半ではまず、講義パートをご紹介します。ホテルビジネスに興味がある方、当日参加できなかった方などの参考になれば幸いです。

私たちはホテルを作るためのチームではない

今回、「観光業におけるデザイン思考の使い方」というテーマということで、どのような内容をお伝えするべきか考えておりました。私たちはデザイン思考的と言えるのかもしれませんが、それが必ずしも正解とは限らないですし、私の方から皆さんに「デザイン思考とはこういうものです」「観光業に携わる者としてこういうデザイン思考をしましょう」といったことをお話しするのがベストな講義なのだろうか、と。むしろ、ご参加いただいている方の中には、私供よりも長い間、観光業界で取り組んできておられる方がたくさんいらっしゃると思います。

本日は、L&Gの考え方を「ご紹介」する場とし、その中に少しでも「ここは真似できそうだ」「ここは参考になりそうだ」と取り入れていただける部分があれば嬉しく思います。

講義に入る前に、簡単に自己紹介をさせていただきます。私はL&Gグローバルビジネスという会社を経営しており、ホテルの運営や開発を中心に色々な事業を行なっています。6年ほど前、富良野のペンションから始め、その後、京都・大阪に「HOTEL SHE,」というブティックホテルブランドを立ち上げたり、湯河原や北海道の層雲峡で宿泊施設の経営再生やリブランディングを手がけたりしてきました。

その過程で、宿泊施設の予約プラットフォームなどのシステムに課題意識を感じることが多く、「CHILLNN」という自社予約エンジンを作りました。また、私たちのホテル作りや空間活用、あるいはブランド作りといったところのメソッドやノウハウをもとに、他のホテルさんや他業界の企業さん方をサポートさせていただくような「クリエイティブ・オフィス」事業も、最近やらせていただいていたりしております。

では、「観光業におけるデザイン思考の使い方」の講義を始めます。

私たちは「ホテルの会社」というイメージが強いかと思いますが、まず最初にお伝えしておきたいのが、「私たちはホテルを作るためのチームではない」ということです。私たちは、ホテルを作るためのチームではなくて、あくまで「ホテルを通じて世の中により良い選択肢を作るためのチーム」だと思っています。

それぞれのホテルによって、ホテル作りにおいて極める部分は違いますよね。ホスピタリティだったり、空間の調和だったり、お客様の体験価値だったり。その点、私たちは、「ホテルというアセットをどのように活用して、世の中に対してどのような新しい選択肢を作れるか」という部分にリソースを割いてホテル作りに取り組んでる会社だと言えます。ホテル業界や観光業界の”中の人”という前提ではなく、一般人の感覚で「こういうものがあったらな」「こういう不満を解決できたらな」といった視点から、ホテルのキャップを広げるようなアウトプットを生み出そうとしてるところが、私たちの大きな特徴の1つだと思います。

このことを頭の隅に置いていただき、「デザイン思考」において私が重要だと考える4つのことについて、これからお聞きいただければと思います。

「デザイン思考」における4つのポイント

1つ目は、「業界の外から考える」ことです。

私たちには「業界の中から業界の境界線を打ち破ろう!」という思いはありません。まず、業界とかそういう価値観から一旦離れていて、実はここが「デザイン思考」というものにおいて根本的に必要な考え方だと思っています。

私たちについて、「既成概念の枠組みを超えている」「既存の価値観に囚われない」という風に表現していただくことが多いように思いますが、外から見ると、私たちは観光業界の中にいて、業界の枠組みを超えるようなホテルを作っているという風に見えるのかもしれません。しかし実際は、先ほども申し上げたように、そもそも自分たちを業界の中に位置付けておらず、一般人の感覚でいます。

業界としては異端に見えるかもしれませんが、このような感覚だからこそ、普段見聞きしている世界の中で生まれる「こういうものがあったらいいのではないか」という発想を、自分たちが持っているホテルというアセットを用いて実現しようとすることで、外から業界の境界線を乗り越えている。つまり、外から作ったアウトプットが、業界の中から枠組みを超えているように見えるのではないかと思います。

2つ目は、「手段と目的を履き違えない」ことです。

お伝えした通り、私たちの目的はホテルを作ることではありません。そういう意味では、ホテルに来てくださるお客様をおもてなしすることが目的でもないと思っています。

今、世の中に見えていない選択肢って、とても多いと思っています。私がホテルを始めたきっかけは、10年以上前に遡りますが、どのホテルに行っても金太郎飴的に同じようなホテルばかりで、ホテル業界自体に選択肢がないと思ったことなんです。自己実現や自己表現の一環の消費行動として楽しく選べるような選択肢がホテル業界にない。ないなら作ろうと、思って始めました。

例えば、数多くのアーティストの中でどのグループや誰を推すかって、その人の自己実現や自己表現に関わりますよね。一方、世の中には、10年前のホテル業界と同じように、選択の余地がないような業界や領域がたくさんあると思うんです。ただ、それが当たり前になってしまっているから選択肢がないことに気付かない場合が往々に存在しています。

そういう、見えないけれど本来あってもおかしくない選択肢を実装するために、私たちの会社が存在していると考えているので、ホテル業や観光業への固執というものはあまりない。私たちは、ホテルを作ることをゴールにしているのではなくて、一般人の感覚で、世の中に必要とされていると感じるものを、自分たちが持っているアセットであり強みでもある宿泊という機能を通じて実装しているだけだと思っています。

私たちは面白いホテルを作ろうとしているように見えるかもしれません。しかし、実際は「この課題を解決するためにこういうホテルがあったらいいんじゃないか」と考えてホテルを作り、ホテルそのものよりも、ホテルを作ったその先にある社会や未来に目を向けています。

3つ目は、「自分の持っているアセットを再定義する」ことです。

私たちは、昔も今も変わらず、「ホテルとはどういうものか」について常に考えています。このことは、私がホテルをやろうと思い始めた中学1年生の時、「ホテルはもう斜陽産業だ。寝るだけの場所に差別化する余地がないし、価格競争をするだけじゃないか」と言われたことが始まりかもしれません。この「ホテルはただの寝床である」という主張に反駁することが、ある意味ひとつのミッションや原動力になっていたと思います。その結果、私たちの中で、絶えずホテルというものの再定義が行われてきたわけです。

例えば、「ホテルとは、ポジティブな予定不調和が生まれる場所である」「ホテルとは、旅人を地域に生み出すポンプである」「ホテルとは、オールナイトで泊まれる・過ごせる場所である」「ホテルとは、ライフスタイルを試着できる場所である」「ホテルとは、メディアである」。このような感じで、「そもそもホテルって何だ」と、常にホテルの定義をすり替えているのです。こうして自分たちの思い描くホテル観を模索し続けてたことも、いわゆる既成概念に縛られないようなホテル作りができた1つの理由かもしれません。「ホテルとは寝床だ」という前提で考えていたら、面白いアイデアやより良い企画は出てこなかったように思います。

では、私たちはホテルを寝床ではなくどのようなものと考えているのか。例えば「ホテルはオールナイトで過ごせる場所である」と定義した場合、クラブの仲間とも考えることができ、ホテルでオールナイトのDJイベントをするという発想が生まれます。実際には、レーベルとコラボしたオールナイトのイベントや、オールナイトの演劇などを行いました。

また、「ホテルは人が人をケアする場所である」と定義した場合、病院や老人ホームなどの仲間とも考えられます。そうすると、今企画している「産後ケア施設」や、デイサービスとホテルを紐づけたような活用方法もある。このように、ホテルという概念をどう定義するかによって、ホテルの仲間になるものが全然違ってくるんです。そう考えると、いわゆるホテルとは違うけれど、ホテルというアセットの持つ強みを生かせる活用方法が見えてきます。

去年、コロナ禍で「ホテルシェルター」という活動を行いましたが、私たちは元々このような考え方をしてきたから、違和感なくスムーズに取り組むことができました。私たちの中にはホテルの定義が無数にあるので、「この定義に照らすとこういう余白が見つかる」というような形でどんどんホテルの余白を広げることができるのだと思います。

4つ目は、「問いを立て、自問自答する」ことです。

デザイン思考の定理に照らしても、仮説検証と問題解決が重要な要素になると思うのですが、私たちのモットーも「問題解決なくして企画なし」です。いい企画というのはいい課題解決であって、いい課題解決をするためにはいい課題発見が必要。良い企画を考える上で最も重要なのは、良い問いを立てることだと思っています。その問いは、誰かがふと問いかけてくれて見つかるもしれないし、自分の中で見つけなければいけないかもしれません。ともかく、良い問いを立ててそれについて考え続ける、という営みを何度も繰り返して深めていくことで、企画の精度が上がっていくのだと思います。

「私たちがどうやってホテルを差別化しているのか」「どうやって刺さるビジネスを作っているのか」という質問をいただくことがあります。その答えとしてお伝えできそうなメソッドやハウツーといったものもいくつかあるのですが、それらが他のところでも再現性を持つかどうかはまた別の問題ですし、それらはあくまでもテクニックであって本質ではないと考えています。

大切なのは、1つのことに対して自問自答を続けて、いい問いを立てて、課題を発見して、それを解決すべく試行錯誤する。この思考を繰り返していくことで、本当の意味で人の心に刺さるようなものを作ることができるのではないかと思います。これにはメソッドなどはなく、「やるのみ」です。ただ、その上で、補助線にはなれるかもしれない考え方を、この場をお借りしてお伝えできればと思います。

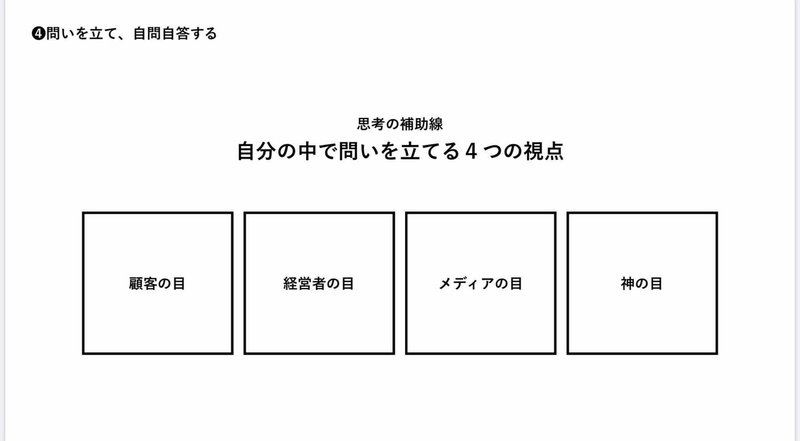

問いを立てる際の4つの視点

私は普段、問いを立てたり課題を考える時、「顧客の眼」「経営者の眼」「メディアの眼」「神の眼」という4つの視点から見ています。今企画している「産後ケア施設」を例にご説明したいと思います。「産後ケア施設」は、出産を終えた女性のケアをするための施設です。韓国や中国では一般化されてきているのですが、日本ではほとんど普及していない上、宿泊施設という形態であるということで、取り組もうと考えました。では、4つの視点で見てみましょう。

まず「顧客の眼」。顧客を、出産を終えて赤ちゃんと共に自宅に帰ってきた女性とします。夫は仕事でいない、赤ちゃんは泣きやまない、自分は満身創痍、家事もしなくてはいけない…など、産後の女性のストレスは大変大きいです。最近ようやく、このことが世の中で認識されるようになってきたけれど、今まではブラックボックスの中で、我慢するしかないものと思われていました。そういう、産後の母親という顧客にとっての不安や課題があることを理解します。

次に「経営者の眼」。普通にホテルを作った場合、その客単価が1万円になるとします。それに対し、産後ケア施設の場合は、人件費や初期費用がかさむ部分はあるにせよ、付加価値が高いので、ホテルよりも客単価の高い宿泊施設として経営することができるでしょう。そういう意味で、長期的に見ると、普通にホテルをやるより利益率が高くてサステナブルだと考えられます。

次に「メディアの眼」。まず、日本に産後ケア施設はまだほとんどないことから、新規性がある。また、少子化や子供を産まない人が増えているといった社会課題に対するひとつの選択肢として提案でき、社会的意義がある。このように、メディアとしても取り上げる価値が十分にあり、注目されるだろうと考えられます。

最後に「神の眼」。これは、より俯瞰した視点という意味です。先ほども申し上げたように、日本では少子化が進み、女性が育児しづらい環境もある。そんな中、子供を持ちたいと思う人が子供を育てやすい社会が今後さらに求められていくだろうと予測できます。こういう、社会や時代の大きな流れに注目することも必要です。

このように、それぞれの視点で見た時に出てくる世の中に対する問いや課題を、一刀両断で解決できるような企画が、良い企画だと思っています。もちろん、これら全てにとってベストな解決策にならないこともありますが、うまく調和するラインみたいなものは必ず出てくるものです。その精度がより高くて研ぎ澄まされているものほど、良いアウトプットになるのではないかと思います。その営みというのは、数ヶ月、もしかしたら年単位で時間がかかるものではありますが、疎かにしてはいけないところだと私たちは考えています。

それでもホテルをやる理由

「じゃあ、なぜあなたたちはホテルをやっているの?」と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。ここからは、「私たちがホテルをやる意味」に焦点を当ててお話ししていきたいと思います。

始まりは、ホテル業界に選択肢が全然ないから自分でホテルを作ろうという思考回路で、ホテル業界に飛び込んだとお話ししました。けれど、色々な素敵なホテルが増えていって、嬉しいことにも、良い選択肢としてのホテルというのは今はもう十分あると思うんですね。にも関わらず、私がホテルを続ける意味も明確にあります。

それは「ホテルはメディアである」という私たちのホテル観があるからです。

繰り返しになりますが、ホテルはただの寝床ではなく、お客様の五感と十数時間に及ぶ生活をお預かりして、お客様がこれまで知らなかった人物、価値観、空気感、アイテムなどと出会える場所だと考えています。私たちが「世の中にこういうものがあったらいいな」と思う、生活に関わるあらゆるものを、ホテルというメディアに置くことでお客様に知っていただける。ホテルのような、運営者がキュレーターとして入り込める、半分パブリックで半分プライベートな生活空間って唯一無二だと思います。そういう生活空間型メディアとしてのホテルを営むことに大きな意味があるから、私たちはホテルをやっているのです。

「ゲストと土地」「ゲストと人」「ゲストと文化」を結びつけるものとしても、ホテルが存在する意味があると思っています。

まず「ゲストと土地」が出会う場所として。私たちは、どのエリアでも成り立つようなホテルにはしたくないなと思っています。その場所、その建物だからこそ成り立つ世界観やコンセプトがあってこそ、人がわざわざ足を運ぶ意味のある空間になると思うんですね。それが「地域の空気感を織り込んだホテル」です。「地産地消をしている」「地元出身のアーティストの作品を飾っている」だけのような単純な要素の取り込みではなく、その地域らしさを再解釈することが必要です。

例えば、HOTEL SHE, KYOTO/OSAKAの客室にはレコードプレーヤーが置いていたり、北海道・層雲峡温泉にあるHOTEL KUMOIにはシーシャ(水タバコ)があったりと、一見異なる要素だけど実はその街にマッチしている組み合わせを発見して掛け合わせ、マッシュアップした空間を作る。そうすることで、お客様が土地の空気感を五感で感じることができ、お客様が貴重な余暇時間の中で訪れる意味のある空間になるのではないかと思います。

次に「ゲストと人」が出会う場所として。「予定不調和」は、ホテルや旅の満足度を高めるひとつの要素だと思っています。ホテルって面白くて、隣町の人も来ることができるし、地球の裏側に住んでいる人も来ることができますよね。お店の商圏って普通半径1〜2時間圏内だと思いますが、ホテルは地球全体が商圏になってくるような、非常に特殊な場所です。よって、今までの生活では決して会うことのなかった人たちと出会う可能性が非常に高い。それを、細かくプライベートに仕切ってしまうのはすごく勿体無いと思います。ホテルで出会うそういった人たちと仲良くなる義務は全然ないのですが、本来なら関わることのないような人たちと偶発的に出会う可能性があるというのは、ホテルの面白さの1つなのではないでしょうか。

そして「ゲストと文化」が出会う場所として。「ライフスタイルを試着する」というホテルの側面は、「私たちがホテルをやる意味」と、実に深く結びついています。それは大きく2つあります。

1つは、ホテルであれば「日常生活に纏わるあらゆる新しい選択肢をリアルに提案できる」からです。実際の例でいうと、「創作活動を楽しむ旅の仕方」「夜にお酒を飲む代わりにシーシャを吸って団欒するライフスタイル」「普段飲むドリンクとしてのクラフトコーラという新しいジャンル」「レコードという古き良き機械による音楽の楽しみ方」などを、ホテルを通じて提案しています。これらを雑誌やテレビ、ウェブメディアなどでも提案された場合、他人の感想や紹介を写真と動画、テキストで知ることはできても、実際に匂いを嗅いだり味わったりして自分が体験することはできないですよね。

お客様が何も知らない状態でホテルに来てくださるだけで、ホテルがメディアとして新しい物事をご提案でき、お客様は五感を通して、今まで未知だったコンテンツに触れることができます。その結果、もしマッチすれば、そのお客様は今まで未知だった世界の扉を開いて人生をより豊かにすることができるのです。これは、ホテルの持つ強みや面白さでもあると思います。

もう1つは、ホテルであれば「その人の人生に関わる新しい選択肢をリアルに提案できる」からです。ホテルに滞在する時間は、お客様の人生の中で見ると非常に短いものではあるけれど、言い換えれば、ホテルはお客様の長い人生の一部を切り取っている空間ということになりますよね。そして、ホテルでの体験がその方のその後のライフスタイルや人生をデザインする可能性があるわけです。

今、東洋医学の思想で心身をケアするリトリートのようなものも企画しているのですが、お客様がホテルで過ごすのは1週間程度でも、そこで得た知識や考え方や生活習慣は自宅に持ち帰って再現することができます。その結果、お客様のその後の生活や人生がより豊かになれば嬉しいなという思いで、リトリートの空間やコンテンツを作っているんです。このように、1つ目よりもっと本質的な生活の在り方も提案でき、それを通じて社会問題の解決にも繋げられると思っています。

自らをラベリングしない方がいい

このような考え方のもと、色々なところと連携させていただきながら、ホテル問わず多様な取り組みを行なっています。

例えば、CRAZYというウェディングの会社と新しい結婚式の在り方を提案するようなプロダクトを作ったり、生理用品ブランドのソフィーさんの商品をホテルに置くことで啓蒙活動をしたり、イマーシブシアターという演劇の新しいジャンルをホテルに取り入れた「泊まれる演劇」、詩人・最果タヒさんとコラボした「詩のホテル」など。それこそ、この「SOMEWHERE」というアカデミーレーベルも、新しく取り組ませていただくことになった大切な事業のひとつです。このように、私たちができることはホテルだけに完結するものではないと思っていて、自分たちにできる範囲内で、ホテル以外で新しい選択肢を増やす取り組みにも最近ますます力を入れています。

最後に、「観光業におけるデザイン思考の使い方」というところでひとつアドバイスをさせていただき、この講義のまとめとさせていただきます。

それは、「自らをラベリングしない方がいい」ということです。

自分たちはこうあるべきだと決めつけたり縛りつけたりするのではなく、自分たちの持つ価値を常に定義し直しながら、自分たちが感じている社会に対する不満や課題を解消する方法を誠実に模索することが大事です。

いわゆる「業界の枠に捉われない」ビジネスを実現する上で私たちがしていることと言えば、このように、特別なことではなく誰もが意識すれば始められることなのです。

そして、これをした結果、人が集まれば、それはもう「観光」です。つまり、ちゃんと人に求められるような良いプロダクトやサービスを作り、それによってリアル空間で人が動いてそれを目的に集まってくるという状況ができれば、それは広い意味で「観光」なので、「観光業だからこうしなきゃ」というのではなくて、誠実に目の前のことをやり続けていけば、必ず観光業を面白くする要素を生み出せると思います。

よろしければ、ぜひサポートをお願いします💘いただいたサポートはホテルのさらなる満足度向上のために活用させていただきます🙇🙇