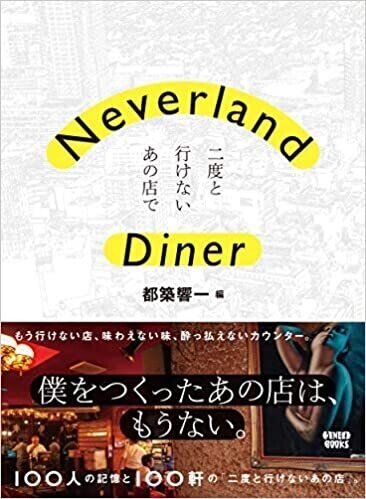

『ホープ』〜#二度と行けないあの店で

「ホープ」という店名の洋食店だった──。

10代の終わり明治大学に進学することを口実に地元・倉敷から上京した。

しかし、心に秘めた野望はビートたけしの下へ行くことだった。

テレビの「タケちゃんマン」は思春期のボクのスーパーヒーローだった。

そして、ラジオのビートたけしはボクの救世主に違いないと思った。

あの日の深夜放送はボクの耳元で「あんちゃんはさー、オイラのところへ来いよ!」と言っているように聞こえた。

最初に住んだのは世田谷区千歳台5丁目の賃貸アパートだった。

大家が一階に住む築30年以上の日本家屋の2階。

「中山荘」と書かれた表札のある外付けの階段を登りきった左端の201号室に下宿した。

京王線の千歳烏山駅と小田急線の祖師ヶ谷大蔵駅の中間地点にあったため駅からの便は悪かったが生活の大半はスクーター移動だった。

周囲は、そこが世田谷とは思えないほど長閑で昔ながらの宅地と木造アパートと耕作が中途半端に放り出された畑だらけだった。

下宿の隣には稲荷神社があり木々に囲まれ鬱蒼としていた。

2階のサッシの窓から息抜きに境内を眺めたが、ボク自身が鬱屈していた。

通りを一本隔てて青山学院大学の世田谷キャンパスの学舎が大きくそびえ周囲を見下ろしていた。

その威容に「人間至る処青山あり」という漢詩を想起した。

そう言えば、ある日、ボクの下宿の隣室に青学の学生が入った。

モルタルの薄い壁越しの会話は筒抜けだった。

やがて彼は初めてできた彼女と同棲を始め、初心な甘い会話を繰り広げ、そして夜な夜な若く青い嬌声が聞こえてくるようになった。

そんな夜、自分が童貞であることの敗北感を噛み締めながら壁に耳を当てて自らを慰めた。

ボクは結局、大学は4日しか行かなかった。取得単位はゼロ。

本当の望みであったビートたけしへの弟子志願も多摩川河川敷の早朝草野球の様子を遠目に眺めただけで怖気づき一度きりで諦めていた。

1986年のある日、小さなSONYのブラウン管テレビに、かつて一世を風靡した喜劇人・東京ぼん太の訃報が流れた。

唐草模様の風呂敷を持ち、栃木弁で「夢もチボーもないね!」と語る往年のヒットギャクが紹介された。享年47。

24才になったボクは、もう人生の半分が過ぎてしまっている。

暗闇の躊躇と足踏みが続くなか、時間は容赦なく進み、全てはもう取り返しがつかないように思えた。

生活は荒んでいった。

朝は開店前から千歳烏山の駅前のパチンコ屋に並んだ。

そして、夜は岡山時代から顔見知りだった仲間やバイト先のオーダーワイシャツ屋で知り合った同世代の大学生と自室で徹夜麻雀に明け暮れた。

自分は社会不適合者で「人間のカス」として澱み、漂うだけで、一生浮かび上がることはないと思い込んでいた。

荒涼たる自意識、漠たる不安は果てしなく何処までも広がっていた。

朝、目を覚ましても、何もやることがなかった。

生きていても死んでいると思った。

生来、臆病で内気な上、若者らしい覇気もなかった。

社会を妬み、嫉み、人生が長すぎることを悔やんだ。

金もない、彼女もいない、生きがいもない、そんな下賤のドブ板生活が4年間も続いた。

類は友を呼ぶ。

「ホープ」は、そんな自堕落な学生生活を送るバイト仲間と麻雀仲間が夜に集う店だった。

環八を横断し、千歳船橋へ抜ける道沿いに、その店はあった。

砂利だらけの簡易駐車場、居抜きで改装したらしい店構え、染み込んだニイと油まみれの壁、洋風でありながら薄暗く廃れた気配。

マスターがひとりで切り盛りするからだろう、メニューは全て千円以下の良心的な値段だった。

そこには、環八沿いの数あるファミリーレストランに馴染めない人間たちが集っていた。夕方4時に店を開け深夜遅くまで営業していたがデートらしきカップルは皆無だった。

それがボクにはむしろ居心地良く、いつしか常連になった。

いや、毎日そこへ居た。

日々、何もやることがない仲間と一緒に。

シミだらけの白衣に身を包んだ、でっぷりとした風体のマスターは無口で淡々と料理を作り若者の繰り言を静かに聞き流した。

熱々で肉厚の牛肉を煮込んだ黒いデミグラスソースのシチューを頼み、必ずライスを2人前たいらげた。

ライスのおかわりは若者へ向けたマスターのサービスだった。

満腹になると、帰り道、同じ通りにあった、できたばかりのレンタルビデオ屋で宇宙企画のAVを借りた。

1日の終わりに食欲と肉欲を満たすことは暗いトンネルからの脱出口、控えめに言っても青春という言葉とは裏腹の暗渠のなかに灯る仄かな光だった。

4年間、毎日そのルーティンを繰り返した。

ある日、就職を決め、倉敷へ帰ることが決まった仲間のOが言った。

「俺たち、毎日ホープに来てビーフシチューを食べ続けたけど、結局、俺たちには夢もホープもなかったなぁ……」

その場にいた「人間のカス」達に突き刺さる共感で、皆が笑った。

1986年の夏、大学生活という4年に及ぶモラトリアムの時期を経て、将来の身の振り方が決まっていなかったのはボクだけだった。

その翌日の、8月29日──。

深夜1時にひとりきりでニッポン放送へ向けてスクーターのイグニッションキーを廻した。

ビートたけしの下へ行く。

もうボクは二度と引き返せないのだ──。

Oは田舎で働き、ボクが売れていない頃には時々電話をよこした。

しかし若くして病気をこじらせて40代で死んだことを風の便りに聞いた。

あの日から30有余年の月日が流れたある日、世田谷のTMCで番組収録があった後、かつて暮らしたアパートの周辺をひとりで歩いた。

都市開発で区画整理され、記憶した道筋を正確に辿ることはできなかった。

青学の世田谷キャンパスは取り壊されマンションに変わっていた。

中山壮も建て替えられていたが、2階の部屋割りはそのままだった。いまだに学生を受け入れているのだろう。

ホープは──?

あの日の記憶の片隅に残る残像を探り歩き廻った。

そこは跡形もない更地だった。

サポートありがとうございます。 執筆活動の糧にして頑張ります!