祝・6/2ワンマンライブ!私のミュージックポートレイト~福富優樹(Homecomings)編

Homecomings ひさびさの広島oneman show ”Homecomings New Neighbors FOUR Won’t You Be My Neighbor? june.2, 2024” の開催を記念して、2本立ての特別記事を公開します!

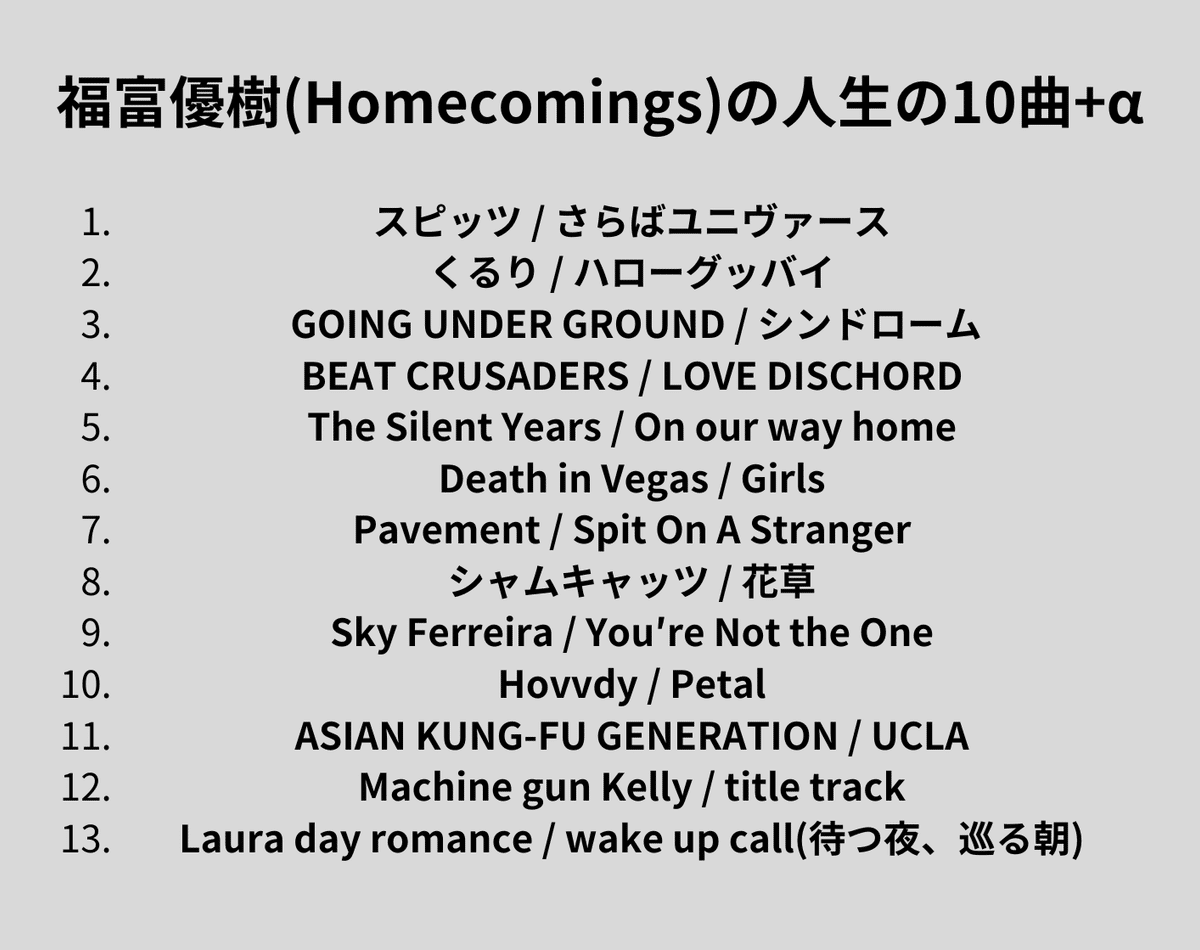

2本目は、私のミュージックポートレイト~福富優樹編。福富さんに「人生の10曲+α」を選んで頂き、曲にまつわる自身のエピソードやそれに対する想いを交え、インタビュー形式で時系列に沿ってお話しして頂きます。

(聞き手:山岡弘明)

ーやっぱり10曲に絞ってもらうのは難しかったですね(笑)。早速ですが1曲目の紹介を。スピッツの「さらばユニヴァース」、これは何歳くらいの時でしょう?

小学4年生の時だったかな、風邪を引いて学校休んだ日があって。寝込んでる時に母が枕元にラジカセとカセットを置いてくれて、それがスピッツのアルバムだったんです。

それまで僕は音楽をあんまり聴いてなくて、いわゆるクラスの同世代で共有するJ-POPみたいなのがぽっかり抜け落ちてる感じだったんです。

ースピッツはお母さんがお好きだったんですか?

そうですね。母がスピッツを好きなイメージは昔からあって、それでお勧めしてくれたんだと思います。自分から聴きたいって言った覚えがないので。

今になって思うんですけど、スピッツ聴いてから音楽とかそういうカルチャーっていうものに目覚めた気がしますね。その前にも、ウルトラマンの怪獣や宇宙人、星新一のショートショート、猿の惑星シリーズっていう不思議でちょっと暗いSFはなぜか好きだったんですけど。

ーアルバムのタイミングで言うといつくらいですか?

最初は『フェイクファー』や『ハチミツ』、『インディゴ地平線』とかのいわゆる王道路線を聴くんですけど、2002年の『三日月ロック』が当時のリアルタイムの最新作で、「さらばユニヴァース」が入ってる『ハヤブサ』を聴いたのがそのあとだったと思います。最新作から遡っていく形でTSUTAYAで1枚ずつレンタルして聴いていって。好きになったタイミングのスピッツ、っていう感じがずっと自分のなかに残っていて。今でもこの2枚は特に思い入れが強いですね。

スピッツが改めて自分たちのロックサウンドを形にした、みたいな感じで幼いながらにグッと来たのを覚えてます。この時期のB面集的な『色色衣』という作品も大好きで、「魚」という曲は特に影響を受けていると思います。

ー当時って聴いている音楽をクラスメイトと共有できたりしました?

「ロビンソン」や「空も飛べるはず」なら知ってるよ、みたいな反応はありましたね。他にもいい曲いっぱいあるんだけどな、、、と思いながらも、”音楽友達”みたいな友人は中学上がるまでは居なかったですね。

ー2曲目はくるり「ハローグッバイ」です。

これは小学6年生の時かな、2003年の秋ころに個人的な音楽ビッグバンが起きるんです。GOING UNDER GROUNDがMステ出たり、ASIAN KUNG-FU GENERATIONやレミオロメンがほぼ同時期にデビューしたり。

まだぎりぎりインターネット前夜だったのもあって、雑誌やラジオで新曲をチェックしたりする中で、彼らのひとつ前の世代でなんか良い感じのバンドがいるらしい、と。それがくるりとSUPERCARでした。

―はい。自分も当時の空気感覚えてます(笑)。

小学6年生から中学生になる間の春休みにくるりの『アンテナ』が出るんですけど、それが結構盛り上がってて。そこからくるりのことが好きになって、「ばらの花」の流れでSUPERCARも合わせて掘っていったんですけど、小学生ながらに『THE WORLD IS MINE』と『HIGHVISION』にキュンときて。どちらもそれまでの作風と違う感じじゃないですか。

ーそうですね。どちらもエレクトロニクスの要素が強いですし、そもそも小学生にしては大人びた趣味というか…。

今思えば、なんですけど、自分にとって”J-POPじゃない”ことが重要だった気がするんです。何かこう人と違うことを大事にしたい、みたいな若い頃特有のものが小学生ながらにあったんだと思います。はじめて電子音楽的なものに触れた2枚ですね。人生の10枚を選ぶってなったら『THE WORLD IS MINE』と『HIGHVISION』は絶対に入ると思います。

ーサウンドに惹かれたという事でしょうか?

小さい頃から好きだったウルトラマンや80年代のアメリカ映画のようなSFに似た質感をギターのリバーブ感や歪んだ音に感じてたのかもしれないです。スピッツの歌詞もSFっぽくてキュンときてたし。そう思うと『ハヤブサ』『THE WORLD IS MINE』『HIGHVISION』の3枚って共通したサウンド感があって、なるほどなって感じですよね。こういうのが好きなんやなっていう。

ーくるりの「ハローグッバイ」はシングル『男の子と女の子』のB面ですよね。どうやってここに行き着いたんでしょう?

カップリングもちゃんと聴きたい!って思いがあってシングルもレンタルで借りてました。MDにB面集みたいなのを作って。

先ほどの話じゃないですけど、ここでもやっぱりB面の方が個人的に自分にハマる感じがあったんですよね。その”カップリングの方にキュンとくる感覚”っていうのも、ロックを聴き始めた頃の自分にとってはすごく大事だった気がしますね。B面がいいバンドが好きでしたね。

―3曲目はGOING UNDER GROUNDの「シンドローム」ですね。

これもほぼ同時期なんですが、GOING UNDER GROUNDの『ホーム』がすごい好きになって。彼らの中でもちょっと特殊というか少し暗い作風なんです。

中1くらいだったかな、当時買ってもらったカセットテープのウォークマンで聴きながら自転車で登下校してたんですけど、自分が育った石川県の小さな街や田んぼ道の風景と一緒に記憶に焼き付いてて、中学生特有の寂しさ、みたいなもの感じてたんですよね。

ー良いですね。誰しもが持つ風景や光景と一緒に残ってる音楽。

『ホーム』は1枚のアルバムとして影響を受けてますね。バンドとしてこういうものを作りたい、というひとつの指標というか。

―この頃って自分のお小遣いでCD買ったりし始める時期ですか?

新品を買うというよりかは、TSUTAYAでレンタルしたりレンタル落ちのCDをたくさん買うって感じでした。CD棚のA to Zを網羅したいタイプだったので、石川県内のTSUTAYAやブックオフはめっちゃ通ってましたね。親と一緒に車で出かけたついでにわざわざ寄ってもらったり(笑)。

ー続きまして4曲目。BEAT CRUSADERS「LOVE DISCHORD」です。

中2の冬に突如家にCS (CS放送) がやって来て、『スペースシャワーTV』と『MTV』が観られるようになったんです。それはもう自分にとっては文明開化どころの騒ぎじゃなくて(笑)。

ーですね(笑)。

それまで雑誌の『ROCKIN'ON JAPAN』とかで触れるくらいだったアーティストのMVやライブ映像が流れまくるわけですよ。それまでライブ映像はスピッツのライブDVDで観るくらいだったし、MVは『CDTV』でサビの10秒だけ、みたいな感じだったのでとにかく衝撃でした。

―当時はYouTubeもまだ広まってなかったですしね。

当時熱心に聴いてたNHK-FMの『ミュージック・スクエア』のある月のマンスリーテーマ曲が「LOVE DISCHORD」だったんです。その時はビークルがお面を被ってるバンド、っていうなんとなくのイメージは持ってたんですけど。

同時期にスペシャ内でビークルの日高さんが出演してた『STUDIO GROWN』って番組があって、そこで動く実物を観て繋がりましたね。この人がビークルの人か!っていう。

で、日高さんがその番組の中だったり特番だったり雑誌のインタビューや曲解説なんかでバンドの楽曲の元ネタの洋楽とかを紹介していくんですよ。ポップ・パンク的なものを初めて聴いたときの興奮は本当にすごかったですね。ELLEGARDENもそうだし、そこから繋がってblink-182とか聴いたりして。日高さんのおかげで80sNEW WAVEのいろんな音楽に出会えたりとか。エモとかも日高さんのおかげで知りました。「DISCHORD」ってあえてしてるのはFugaziへのリスペクトで、っていうような話しが曲解説に書いてあったりして、脳内にメモっていくかんじで。

―音楽の先生ですね(笑)。

その『STUDIO GROWN』にYOUR SONG IS GOODのサイトウジュンさんもMCで出てたりしてて、そこから日本のインディーにハマっていきましたね。とにかくスペシャとMTVをひたすら観てたんで、ジュンさんに対する熱量というか憧れ具合が強火過ぎて。カクバリズムとセカンドロイヤルもこの頃から憧れてて、今その2つのレーベルにお世話になっていると思うと感慨深いですね。

ユアソンは当時カリプソみたいな音楽をやってたんですけど、その後パンクやハウスに傾倒したりして、今にして思えば自分の音楽の趣味が海外のものへ向かっていくタイミングとも重なってましたね。おっかけみたいな感じでライブ行きまくってはサインもらってました。

―サイトウジュンさんはその後Homecomingsとも一緒に楽曲を制作したりしますよね。

はい。ジュンさんとは今でもたまに会うとお互い好きなポップパンクの話で盛り上がったりしますね。

音楽の作り方だけじゃなくて、”カルチャーとの繋がり”みたいなものに関してはお二人からとても影響を受けました。

―続いての5曲目はThe Silent Years「On our way home」です。ここでインディーロック寄りになりますね。

高校入って、活動範囲が校区外に広がったのもあって、自分でブックオフとかに行けるようになったんです。そこで名前を聞いたことある海外のバンドのCDやジャケ買いとかをするようになりました。スペシャとMTVのおかげで洋楽もたくさん聴くようになって、The StrokesとかArctic Monkeysとか、あとは「BAD DAY」とか「You’r Beautiful」みたいなヒットソング的なものもめちゃくちゃ聴いてて。そこから洋楽を聴いていくなかで、ジャケ買いしたCDのなかに「なんやこれ⁉」みたいなサウンドのものにも出会うようになって。「なんか良い気がするけどいまいち分からん…」みたいな。

Clap Your Hands Say Yeahとかは本当にそんなかんじで。なんで良いのか分からんけど聴いてしまう、みたいな。せっかく買ったから我慢して聴く、みたいな感じでもなくて、なんかしらんけど繰り返し聴いてしまうっていう。The Silent Yearsの『The Globe』もそうやって出会いましたね。The Formatの『Dog Problems』というアルバムも一緒に当時買ったので、自分のなかでこの2枚はセットになっている気がしますね。どちらも本当に大好きで大好きでたまらないアルバムです。

―いわゆるUSインディーとの出会いですね。

はい。ただ、当時はUSインディーだとは認識してないんですよ。それまで自分が親しんできたパンクやポップスのサウンドとも違うし。他のジャンルと比べて少し変わってるけどなんかめちゃくちゃ良いんだよなー、みたいな。今でも大好きな2枚ですね。

これはボーカルの(畳野)彩加さんもおそらく高校時代の思い出の2枚として記憶に残ってると思います。

―畳野さんとはどういった出会いだったんですか?

自分が高1の夏にコピーバンドを組んでて、その初ライブに彩加さんが友達グループで見に来てくれてたんです。クラスが一緒だったんで、なんとなく流れでみんな行くって言ってるし、くらいの感じやったと思うんですけど、それがどうやら彼女に刺さったみたいで、「おすすめのCDを貸してほしい」って言われて。

―なんか映画みたいですね。

それで、それこそ今まで話してきたようなアーティストの楽曲をMD2枚組にして貸したのがきっかけですね。そこから彼女とは色々一緒に聴くようになりました。ちょうどその頃に銀杏BOYZが夜のニュース番組で「光」を生演奏することがあって、「やばいね」ってメールしながら観てた思い出があります。銀杏の峯田さんがブログの最後に載っけてたおやすみBGMっていう項目があって、そのとき好きな曲とかをあげてたんですけど、それもかなり影響うけました。

当時そういった音楽を共有する自分も含めた5人組くらいのグループがあって、全員帰宅部だったんでブックオフにも放課後よく一緒に行ってたし、そういう経験も自分にとってはデカかったと思いますね。音楽を共有できる友達がいるっていう。変にルサンチマンにいかないっていうか。もちろん、早くこの町を出てバンドがやりたいな、とか都会に出たらたくさんライブに行きたいな、っていう思いはめっちゃあったんですけど、それが切なさとか寂しさの方には行くけど攻撃のほうにはならないっていう。すごく感覚的な話なんですけど。

―続きまして6曲目、Death in Vegasの「Girls」ですね。

中3の時に自分が住んでるところの隣町にちょっと大きめのTSUTAYAができるんですよ。そこからは映画がグッと身近なものになりました。

自分の地元には映画館がイオンに入ってるようなシネコンしか馴染みがなくて、いわゆる単館系の映画も借りられるのが新鮮でしたね。

それと同時に映画のサントラにも興味を持つようになったんです。

―映画がきっかけでまた幅が広がったんですね。

『(500日)のサマー』とかはThe SmithやPixiesとかの80sや90sだけじゃなくて2000年代のインディーミュージックも使われてたし、ここに挙げた『ロスト・イン・トランスレーション』のDeath In Vegas「Girls」は自分にとってはシューゲイザーとの出会い直しでしたね。実は当初いまいちピンと来てなかったジャンルだったんですけど、映画を通してその魅力をもう一度知る、みたいな。

―なるほど。福富さんがフェイバリットに挙げてるウェス・アンダーソンはどうですか?

60sや70sの楽曲に出会うきっかけがウェス・アンダーソンですね。The Beatlesとかはもちろん好きだったんですけど、Emitt RhodesとかのSSW作品の魅力に出会うきっかけはウェスの作品を通じてです。

この前まで入場SEで使っていたnicoの「These Days」もウェス・アンダーソンの『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ 』からですし。

映画とHomecomingsってひとつの大切なつながりなので、今バンドの入場SEで使ってる「Girls」もふくめて、そういった意味でも大切な楽曲たちですね。

―この頃石川を出て京都で一人暮らしを始めるんですよね?当時の印象的なエピソードとかありますか?

クラブカルチャーに出会ったのがこの頃ですね。それまでヘッドホンで聴いてた自分の好きな音楽が大音量でかかってる空間っていうのが衝撃で。もちろん自分の知らない曲にも出会えるし。

京都メトロでやってるパーティーの存在はデカかったですね。それこそ〈SECOND ROYAL〉がやってたDJとライブが一緒になったイベントで、ceroやシャムキャッツとかの東京インディーも知ることができて。

「こういうパーティーにバンドとしていつか出たいなあ」とは思ってましたね。

―当時はもうバンドはやってたんですよね?

大学のサークルで何個もバンドは組んでたんですけど、ちゃんとオリジナル曲を作ってきちんとライブハウスに立てるバンドとしてスタートしたのがHomecomingsでした。

この4人で音を出した時、「これだ!!」みたいな明らかに他とは違う手応えがありましたね。

あとはとにかく大学の図書館的な施設が本当にすごくて、映画のVHSとかDVDがどかーってあって、CDもめちゃくちゃあったし、カルチャー誌のバックナンバーも揃ってたりとか。本当にいろんなものに出会った場所です。

や『サムサッカー』『JUNO』みたいな映画だったり

『サムサッカー』って映画が大好きなんですけど、ああいった2000年代のインディーっぽい雰囲気がある映画とかあとSFの名作とされているやつとか、邦画も洋画も本当になんでもあるっていう感じでした。海外文学もたくさんあったし。あとシカゴ音響派みたいなカテゴリーがあって、Sea and cakeとかがたくさん置いてったのもよかったですね。

―続きまして7曲目。バンドでもカバーされてたPavementの「Spit On A Stranger」です。

これはPavementが再結成して来日もしたタイミングだったかな、友達がアルバムをまとめて貸してくれたんです。それまではPavementって何となくグランジのイメージだったんですけど、たまたまかけた『Terror Twilight』の1曲目で「これめっちゃ良い!」ってなって。ネットでバンドの事を調べて、ここで初めてUSインディーって言葉に出会うんです。

―なるほど。

それまで好きで聴いてたThe FormatやThe Silent Years、『(500日)のサマー』や『サムサッカー』、『JUNO』みたいな映画だったりが全て繋がった感じがありましたね。好きな質感や空気感ではあったんですけど、いまいちジャンル名や呼び名も分かってなくて。「これがUSインディーか!」みたいなひとつ世界が開ける感じがありました。

そっからはそういったバンドのインタビューが読める『Snoozer』や『Cookie Scene』のバックナンバーを買いあさり始めたりもしました。

―いわゆるローファイや宅録系というカテゴリとも通じますよね。

それまで洋楽と並行で聴いてた中村一義や銀杏ボーイズの源流ともいえるものが90年代のアメリカにあったのか、という発見もありました。PavementやSebadohみたいに仲間とDIYでゼロから始める、みたいな。それこそビークルもこの辺を手本にしてたんだろうな、っていうのもこの時分かったし。

―続きまして8曲目、シャムキャッツの「花草」です。

先ほども話した京都メトロのパーティーで出会った新しい東京インディーのバンドたちが凄く面白くて。ceroとかシャムキャッツ、ミツメやスカートにはとても影響を受けましたね。

あとJET SETが京都にあったのもデカくて、邦楽のコーナーにインディーアーティストの自主制作CDがたくさん置いてあるんですよ。そのコーナーがとても刺激的でしたね。

―あれはJET SETの強みですよね。

で、ホムカミを始めて割とすぐのタイミングでシャムキャッツとライブで一緒になったんです。もうほんとにお兄さん、というか優しい先輩みたいな感じで良くしてくれて。Hi,how are you?も同時期に出会うんですけど、バンドやりだしてできた、音楽の趣味が合う初めての同年代の友達、みたいな感じでした。

―それがいつくらいですか?

2012年か2013年くらいですかね。僕らがまだ音源も出していないようなタイミングでシャムキャッツがバンドのツアーに呼んでくれて。ハイハワの原田君と一緒に帯同して、オープニングアクト的な感じで出させて貰いましたね。この2組との出会いがなかったらたぶんバンドは続けてなかったと思います。なにより僕らのアートワークをずっとやってくれているサヌキナオヤさんとの出会いもシャムキャッツがいなかったら無かったかもしれなくて。アートワークだけじゃなく一緒に漫画を作ったり、シンプルにとても大切な友人なので。

―セカロイから最初の7インチ・シングル(『I Want You Back』)をリリースするのもこの頃ですよね?

バンド始めた年の夏か秋くらいには7インチの話しとかしてたんで、小山内さんにフックアップしてもらったのもわりと早いタイミングだったんです。

それこそセカロイのパーティーに出ることが目標だったんでめちゃ嬉しかったですね。やっぱり7インチもDJが現場でかけてくれるのをみたらアガりますし。

―ホムカミで始めて広島に来られたのもこの頃ですか?

そうですね。「CLUB SNOOZER」やセカロイとステレオレコーズの共催イベントとかでこの頃は年に1~2回は広島に行ってましたね。

グッドネイチャー部!ののりんちょやザキ君と出会うのもこの頃ですし。広島は、バンドが始動し始めて、シャムキャッツやハイハワと一緒に居た頃の思い出の場所って感じです。

―次は9曲目、Sky Ferreiraの「You’re Not the One」です。

バンド活動がそれなりに忙しかったのもあって、大学を卒業してからは就職せずにタワーレコードでアルバイトを始めるんですけど、ストアプレイでメジャー的なものと出会うんですよ。中高の時にMTVを通して聴いてたAvril LavigneやKT Tunstallのような洋楽のポップス、と呼べるものが自分の大学4年間ですっぽり抜けてた事に気づいて。タワレコでそれを一気に取り戻す、みたいな感覚がありましたね。「One Direction最高じゃん!」みたいな。

―ほんとそれ大事ですよね。

大学生の感覚のままだと、おそらくそのまま触れなかった領域というか。Sky Ferreira自体はインディー寄りではあったけど、国内のものや海外のもの問わず自分の情報圏内の外にある音楽を意識的に聴くようになったのは凄く良かったです。

タワレコでは5年くらいしか働いてないんですけど、これもひとつの青春でしたね。当時の職場の友達とかは、未だにライブにも来てくれるし、仕事終わってからみんなでメトロに遊びに行ったりしたりしてたのがめっちゃ楽しかったですね。シャムキャッツをインストアに呼んだりとか、面白いこともたくさんできてたし。カネコアヤノとはじめて会ったのもそのお店だったりとか、思い出がたくさんありますね。

―続きまして10曲目。Hovvdyの「Petal」です。

これはさっきのメジャー的なものの真逆というか。タワレコのスタッフ同士でバックヤードでめっちゃ盛り上がる、みたいな象徴の1枚です。

―こっちは逆にザ・インディーですもんね。

その垣根がない感じが良かったんですよね、どっちも最高!みたいな。

で、当時流れとしてエモやポップエモ的なものがまた来てるのかな、みたいな感覚があって。Hovvdyの持つUSインディー特有の黄昏感と合わせて、バンド自体も影響を受けましたね。

Run for cover RecordsとDouble Double Whammyはもうレーベル買いって感じでした。PetalとかAlex Gとか、ポップ・パンク、エモリバイバル的なところでいくとModern BaseBallとかも大好きでした。当時メンバー間でそういうフィーリングを共有したのを覚えてます。タワレコでの仕事がそのままバンドの音楽性に還元されていった感じです。

―この頃ですと2ndアルバム(『SALE OF BROKEN DREAMS』)の頃ですか?

そうですね。明らかに影響を受けてると思いますよ。1st EP「Homecoming With Me?」とか「I Want You Back」の頃の僕らはカギカッコ付きのアノラック・サウンドをやってたんですよ。The Pains of Being Pure at Heartみたいなのをやろう、って始まったバンドがこの時期の2ndの頃には、その時自分たちが好きなものをやろう、って感じで少し柔軟になっていったというか。

今の僕たちの音楽にも繋がっていますね。よく1stがそのバンドの全てを表してるとかいいますけど、僕らは絶対そんなことなくて、百歩譲ってそういうものがあるとしたら、どっちかって言ったら2ndは好きなものとかルーツ的なものが詰まっているのかなと思いますね。

―続きまして11曲目、ASIAN KUNG-FU GENERATIONの「UCLA」です。

ここからは番外編というか。バンドが自分たちのペースで進んでこれた中で、この時期にご褒美的な出来事がいくつかあったんです。くるりの京都音博に出れたりとか、フジロックの大きいステージに立てたりとか。で、音源として残るっていう意味でこの楽曲はとても感慨深いものになりました。くるりやビークルもそうなんですけど、アジカンはやっぱりいろんな音楽へアクセスする入り口になったバンドで、とても影響をうけてますから。そんなバンドの楽曲に彩加さんが参加しているっていうのが信じがたいというか。もちろん彼女の才能ありきなんですけどね。

―他のインタビューで拝見したんですが、この時期実はバンドがあまり良くない状態だったとか。

この少し前、2017年とかですね。色々としんどい時期ではあったんですけど、京都アニメーション制作の映画(『リズと青い鳥』)の主題歌をやったり、京都新聞のイメージキャラクターをやらせて貰ったり、メンバーがみんな好きだったチャットモンチーのトリビュート盤に参加したり、2018年、2019年くらいにそれまでやってきた色々なことが実を結んでいった感じがありました。映画『愛がなんだ』に書き下ろした「Cakes」っていう自分にとって大切な曲も生まれたり。「UCLA」含め、何よりこういった風に色々形に残っていったのが良かったんだと思います。

―じゃあこういった良いことが重なったタイミングで3rd(『WHALE LIVING』)を録ろうってなったんですか?

元々『WHALE LIVING』は最後のアルバムとして計画してました。日本語になって終わろう、みたいな。けどその話も無くなって。『WHALE LIVING』はすごく自然な流れでできたアルバムでしたね。

―なるほど。

時系列的には解散の話が2017年にあって、2018年の年始にいろんな嬉しいことがあってその話がなくなって、その流れで『Whale Living』を作って、っていう。浮かれることなく地に足のついたアルバム作ったなって今振り返ると思います。日本語になるとき、どんな反応がくるんやろう、ってかなり不安だったんですけど信じられないくらいすんなり受け入れてくれたというか、前からこれを聴きたかったんだ!みたな反応がたくさんあって、びっくりしました。

―続きまして12曲目、Machine gun Kellyの「title track」です。

これも番外編というか。2019年に起こった良い流れのまま上京するんですけど、すぐコロナになっちゃって。ライブもロクに出来ない悶々ととした状況の中で、確か友達のTwitter経由かなんかでMachine gun Kellyが絶賛されてるのを見て。それまではちゃんと聴いたことなくて、勝手にハイプっぽいイメージを持ってたんですけど、その新作では全編ポップパンクになってて、「好きだったBlink-182のTravis Barkerがプロデュースしてるし!ヤバい!」みたいな。

―ちょうどポップパンク・リバイバルやエモ・リバイバルの機運があった頃ですよね。

そういったリバイバルをすっ飛ばしてもはやポップパンク自体がある意味スタンダードなものになっている感じが最高で。コロナ禍の閉塞的な状況の中でそういった音楽に救われたというか、ある意味10代の時に聴いてた音楽に出会いなおす感覚がありました。

―いち音楽リスナーとして喜ばしい瞬間ですね。

いくつになってもシーンの循環で興奮できるんだ、っていう喜びが感じられましたね。自分の中でまた音楽が盛り上がる感じがあったというか。80sリバイバル、90sリバイバルって当時の空気は知らないけれどリバイバル自体はとても楽しいって感じだったんですけど、ここから先は自分が好きだったものがまたリバイバルしていくんやっていう未知の楽しさっていうか。今、Avril LavigneとかAll American Rejectsとかのレコードとかが一気に再発されたりして、まんまと買ってますね。Y2Kにしてもそうですけど、たんなる焼き直しじゃなくて、ちゃんとアップデートされている感じが素敵だと思っていて、ハイパーポップ的なものにしてもポップ・パンクにしても旧来のジェンダー的な規範から離れようとしているのが良いな、と思います。

―では最後の曲です。Laura day romanceの「wake up call(待つ夜、巡る朝)」。ローラはホムカミの新しい盟友みたいな感じありますよね。

これも番外編で。そうですね、ローラは東京出てきてできた新しい友達、みたいな感じです。まめに連絡取りあったり、たまに一緒にご飯行ったりする、これからの人生において大切な存在になりそうな3人ですね。それこそドラムの磯やんは今サポートで叩いてくれてるし。

BROTHER SUN SISTER MOONもそうだし、大切な友達が自分の好きな音楽を作ってくれてるって素敵なことだし、これからも何か一緒にやっていけたらと思ってますね。

―人生の10曲、ここまで振り返ってきていかがでしたか?

そうですね。今回挙げた10曲をギュッとしたものが最新作の『New Neighbors』にもリンクする気がしますね。それこそポップパンク的なものや電子音楽のアプローチみたいなものも入ってるし。最近で言ったらFred Again..以降のハウスというか。

やっぱりコロナ禍以降で出会ったものが形になってるのがこの『New Neighbors』かなと。ある意味ホムカミの集大成的な作品。で、今作でできなかったことをまた対になるような1枚のアルバムにして作れたらな、と思ってます。それこそ『THE WORLD IS MINE』と『HIGHVISION』みたいなアルバムを作りたいなと思います。

Homecomings New Neighbors FOUR

Won’t You Be My Neighbor?

june.2, 2024 at Hiroshima 4.14

2024.06.02 (Sun)

会場:広島・4.14 ( 住所:広島県広島市中区立町1-26 泰平ビルB1 )

OPEN / START

17:00 / 17:30

—

LIVE

Homecomings

DJ

のりんちょ(グッドネイチャー部!)

山岡弘明(STEREO RECORDS)

—

TICKET

前売:4,000円

学割:3,000円 (学生証持参必須)

※スタンディング

※学割の方はご入場時に学生証をご提示ください。

■チケットはzaikoでのご購入・またはメール予約よりご連絡ください。

チケット販売ページ(zaiko)

https://kakubarhythm.zaiko.io/item/363818

メール予約

info@stereo-records.com

info@hiroshima414.com

(お名前、チケット枚数をご明記の上お送りください)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?