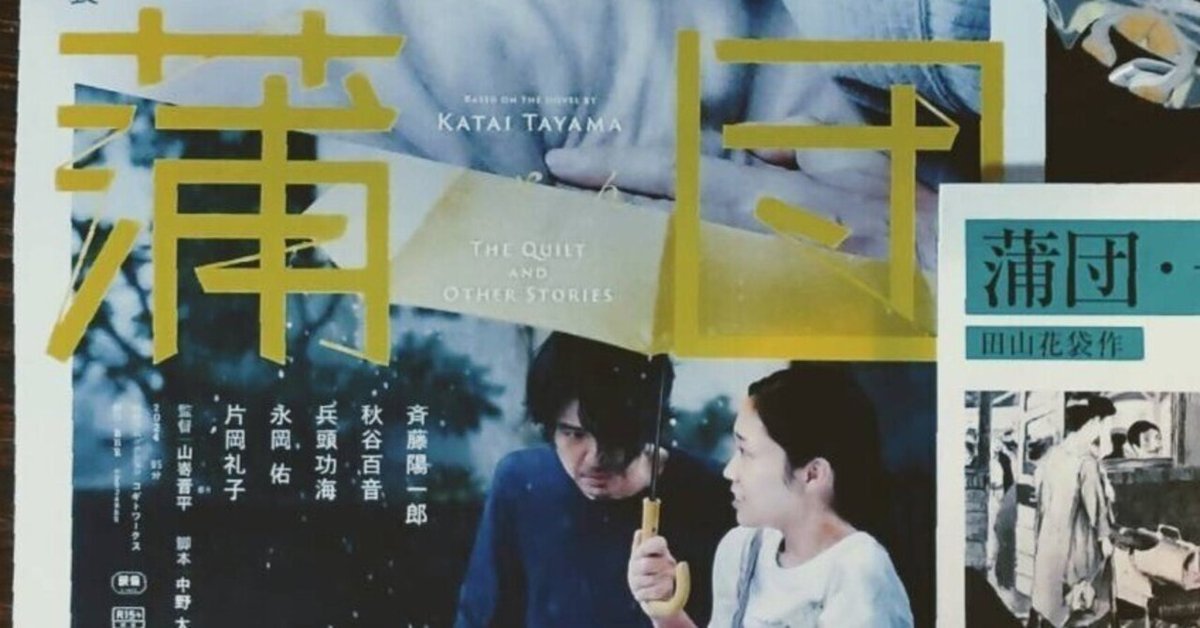

映画「蒲団」:感想

映画「蒲団」見てきました!原案の田山花袋『蒲団』とはかなり人物造形や動かし方など異なる印象で、そこを含めて興味深く拝見しました……!

以下、自分用の感想を含めた雑記になります。一度しか見ていない+映画鑑賞は初心者なので適当に思ったことの殴り書きですが、自分の中で感想を留めておきたかったので覚書として記しておきます……!

原案と異なる点を含めてネタバレを盛大に含むのでご注意ください。

人物について

※原案の登場人物に触れる際は「」を使い、映画の登場人物に触れる際はそのまま(「」を使わずに)表記しています。

横山芳美

花袋の蒲団に出てくる「芳美」よりも朴訥とした人物として(少なくとも前半は)描かれていました。「ハイカラ・先進的」なイメージはなく、それでいて「時雄」にとっては確かにファム・ファタール的存在として描かれているのが面白かったです。服装なども映画後半に行くにつれ少しづつ垢抜けていく演出が好きでした。

竹中時雄

原案の時雄よりもかなり実際に手を出そうと動いている、という印象で、花袋の「蒲団」に比べて映画の方がより過激な作品に感じられるのはこの辺に起因しているように思います。過激でありつつ(個人的に許容はできないが)「この人はこうせざるを得ないんだな」という時雄の心理はしっかり理解できるようになっているところに脚本・演出・演技の妙を感じました。

「時雄」の消極的な情けなさに比べて、こちらの時雄は積極的な情けなさを持て余している印象でした。その分「落ち着いているときは穏やかな人」という描写もされており、一人の人間が内包する卑怯さと優しさの双方が描かれているように思います。善人でもなければ悪人でもない人間の多面性をストーリーに織り込んでいるところは花袋(には限らないかもしれませんが)文学と通ずるところがあるように感じました。

竹中まどか

1番原作と違って1番かっこよかった〜……!!!バリバリ仕事を楽しんでいるし、何より終盤のシーンで彼女が「時雄」に掛ける台詞が良かった……。素っ気なくはあるけれど、「時雄」に対して最後まで脚本家としての敬意を向けてくれていた人だなと思いました。最後に「時雄」が家を飛び出して仕事場に行くシーン、嬉しさといたたまれなさ(罪悪感+劣等感)が綯い交ぜになった感じだろうか……と思いながら見ていました。

その他の感想

・上映後のトークで監督が、「世代間の価値観の違いを描きたかった」と仰っていて「時雄」⇔「芳美・秀夫」間、特に「時雄」⇔「秀夫」間はそれが顕著だったなと思いました。とはいえ単に世代間の価値観の違い、というよりも、「時雄」⇔「秀夫を筆頭とした社会の価値観の変移」の関係性が強く描写されている印象で、「上世代と下世代の価値観の相違」というよりは「変わりゆく価値観についていけない上世代の苦悩と焦燥」が強かったイメージです。(どっちの方が良かった!とかの話ではなく、こういう風に描かれていると思った!というフラットな感想です)

・これは個人的にめちゃくちゃ好きだったところなんですが、「作品にものすごく憧れていたのに、作者に近づけば近づくほど慣れや飽きや失望が増えていき、次第にはじめに持っていた敬意をどんどん失っていく」という展開、本当にめちゃくちゃ己に刺さり、観ていてとてもしんど苦しい気持ち良かったです。崇拝者の側が熱を失っていくのに反比例して「先生(作家)」の側がどんどん元・崇拝者に依存していく構図が本当にいたたまれず苦しそうで、かつ、(規模に差はあれ)それなりに普遍的に起こりうるものだと思ったので……。どちらかに肩入れするのではなく「こういうことってあるよね」という悲劇を、寓意的でない平面描写で織り込んでくれていたのが魅力的でした。

・「時雄」が喜んでいるシーンで「芳美」が落ち込んでいたり(ケーキ買ってくるとこ)、「時雄」が落ち込んでいる(放心している)シーンで「礼子」の機嫌が良かったり(終盤のシーン)、など、その場にいる人物の感情の温度差を使うのが上手いな〜……!と思いました。共に生活・仕事してるとどうしてもこういうタイミングってあるよな〜……と思い、そういう些細な「ああ、見に覚えがあるしんどさだ」を積み重ねていく描写に自然主義文学の系譜を感じ、て原案好きの人間としては見ていて(共感によるしんどさはありつつ)心地よく思えるポイントでした。

・余談ですが、原案にも出てくる「酔っ払った時雄がトイレで寝落ちるシーン」しっかり再現されててウケました。「原案のそこ拾うんだ!?」みたいなのが急に出てくるアダプテーション、好きです……。

シンプルに見ていて楽しい映像美があり、花袋の「蒲団」として、というよりかは一つの映画としてとても面白く拝見しました!

最後にではありますが、せっかくなので原案「蒲団」のリンクも載せておきます。個人的に花袋文学だと『田舎教師』などもおすすめです。是非~!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?