第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式 健康保険法(問1から10)

発信スケジュール(過去の分は、マガジンに載せています)

2023/8/27 ⇒ 労働基準法 問1から7 ⇒『4点』確保

2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保

2023/9/9 ⇒ 労働災害補償法 問1から7 ⇒『6点』確保

2023/9/13 ⇒ 雇用保険法 問1から7 ⇒『5点』確保

2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10 ⇒『6点』確保

2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10←本日はここです。

2023/10/8 ⇒ 国民年金法 問1から10

2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10

2023/10/22 ⇒ 社一 問1から10

2023/10/29 ⇒ 労一 問1から5

第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール

設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。

A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。

選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。

文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。

実況中継(健康保険法 問1から10)

〔問 1〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。

B 健康保険組合の理事長は、規約の定めるところにより、毎年度2 回通常組合会を招集しなければならない。また、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。

C 事業主は、被保険者が資格を喪失したときは、遅滞なく被保険者証を回収して、これを保険者に返納しなければならないが、テレワークの普及等に対応した事務手続きの簡素化を図るため、被保険者は、被保険者証を事業主を経由せずに直接保険者に返納することが可能になった。

D 介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされている。

E 育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定の要件に該当する被保険者の報酬月額に関する届出は、当該育児休業等を終了した日から5 日以内に、当該被保険者が所属する適用事業所の事業主を経由して、所定の事項を記載した届書を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。

問1は、『難問』。正解は過去に出題があった。知っていれば何とか正解できるかもしれない。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「B」を最初に読む。細かい論点であるので、「△」保留。

③ ル3 ル4 「C」を解く。細かい論点であるので、「△」保留。

④ ル3 ル4 「A」を解く。基本テキストに記載しているが、細かい論点「×」。

⑤ ル3 ル4 「E」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。

⑥ 最後に、「D」を解く。基本テキストに記載しているが、細かい論点。過去に出題した論点、「〇」

⑦ 「A」は「×」、「B」は「△」、「C」は「△」、「D」は「〇」、「E」は「×」より、正解は、「D」。

〔問 2〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 被保険者の数が5 人以上である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。

B 適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

C 出産手当金の支給要件を満たす者が、その支給を受ける期間において、同時に傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給が優先され、支給を受けることのできる出産手当金の額が傷病手当金の額を上回っている場合は、当該期間中の傷病手当金は支給されない。

D 任意継続被保険者となるためには、被保険者の資格喪失の日の前日まで継続して2 か月以上被保険者(日雇特例被保険者、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)でなければならず、任意継続被保険者に関する保険料は、任意継続被保険者となった月から算定する。

E 保険者は、被保険者(任意継続被保険者を除く。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならないとされているが、保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。

問2は、『難問』。「A」と「E」で迷うのでは。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「E」。基本テキストに記載がない細かい論点なので、「△」保留。

③ ル3 ル4 で「A」を解く。基本テキストに記載がない細かい論点なので、「△」保留。

④ ル3 ル4 で「C」⇒「D」⇒「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

⑤ 「A」と「E」の比較。健康保険法は私傷病を対象としているので、役員の「同一の業務」に違和感を理由に誤りの可能性が「E」より高いと判断し、正解は、「A」。試験会場の緊張感の中、選ぶのは難しいのではないか。

〔問 3〕 健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 健康保険法第100 条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。

イ 被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養を含む。)を受けるため、病院又は療養所に移送されたときは、保険者が必要であると認める場合に限り、移送費が支給される。移送費として支給される額は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により保険者が算定した額から3 割の患者自己負担分を差し引いた金額とする。ただし、現

に移送に要した金額を超えることができない。

ウ 全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければならない。その議を経た後、協会の理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

エ 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、後の傷病に係る待期期間の経過した日を後の傷病に係る傷病手当金の支給を始める日として傷病手当金の額を算定し、前の傷病に係る傷病手当金の額と比較し、いずれか多い額の傷病手当金を支給する。その後、前の傷病に係る

傷病手当金の支給が終了又は停止した日において、後の傷病に係る傷病手当金について再度額を算定し、その額を支給する。

オ 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、基本利用料とその他の利用料を、その費用ごとに区分して記載した領収書を交付しなければならない。

A (アとイ) B (アとウ) C (イとエ)D (イとオ) E (エとオ)

問3は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」「組合せ」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「オ」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

③ 「組合せ」問題は、「〇」か「×」が確定したら選択肢を確認。「オ」が含まれている「D」「E」を消去。次に「ア」を解答すればよさそう。

④ 「ア」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。選択肢を見ると、「A」と「B」が消去でき、残ったのは、正解は、「C」。軽く「イ」「エ」を見ておく。

⑤ 「イ」は、基本テキストに記載、「×」。「エ」は見たことない内容なので恐らく「×」で「C」は正しそう、と確認が取れた。

⑥ 「組み合わせ」問題は、コスパがいいので確実に正解したいところ。

〔問 4〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定については、夫婦とも被用者保険の被保険者である場合には、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、健康保険被扶養者(異動)届が出された日の属する年の前年分の年間収入の多い方の被扶養者とする。

B 被保険者の事実上の婚姻関係にある配偶者の養父母は、世帯は別にしていても主としてその被保険者によって生計が維持されていれば、被扶養者となる。

C 全国健康保険協会が管掌する健康保険の被保険者に係る介護保険料率は、各年度において保険者が納付すべき介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額を、前年度における当該保険者が管掌する介護保険第2 号被保険者である被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の合算額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

D 患者自己負担割合が3 割である被保険者が保険医療機関で保険診療と選定療養を併せて受け、その療養に要した費用が、保険診療が30 万円、選定療養が10 万円であるときは、被保険者は保険診療の自己負担額と選定療養に要した費用を合わせて12 万円を当該保険医療機関に支払う。

E 全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は、1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処すると定められている。

問4は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。

③ ル3 ル4 で「A」を解く。基本テキストに記載しているが、やや細かい論点。「×」。

④ ル3 ル4 で「E」を解く。細かい論点で「△」保留。

⑤ ル3 ル4 で「D」⇒「C」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。

⑥ 「A」は「×」、「B」は「×」、「C」は「×」、「D」は「×」、「E」は「△」、で正解は、「E」。

〔問 5〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 健康保険法第7 条の14 によると、厚生労働大臣又は全国健康保険協会理事長は、それぞれその任命に係る全国健康保険協会の役員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反があるときのいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。また、全国健康保険協会理

事長は、当該規定により全国健康保険協会理事を解任したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

B 適用事業所の事業主は、健康保険組合を設立しようとするときは、健康保険組合を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の2 分の1以上の同意を得て、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。また、2 以上の適用事業所について健康保険組合を設立しようとする場合においては、被保険者の同意は、各適用事業所について得なければ

ならない。

C 健康保険組合の監事は、組合会において、健康保険組合が設立された適用事業所(設立事業所)の事業主の選定した組合会議員及び被保険者である組合員の互選した組合会議員のうちから、それぞれ1 人を選挙で選出す

る。なお、監事は、健康保険組合の理事又は健康保険組合の職員と兼ねることができない。

D 被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特定退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、被保険者の資格を喪失した日より6か月後に出産したときに、被保険者が当該出産に伴う出産手当金の支給の申請をした場合は、被保険者として受けることができるはずであった出産

手当金の支給を最後の保険者から受けることができる。

E 傷病手当金の支給を受けようとする者は、健康保険法施行規則第84 条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22 年法律第50 号)、国家公務員災害補償法(昭和26 年法律第191 号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

問5は、「難問」。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「C」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

③ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

④ ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので、「×」。これが、正解。

⑤ 残りも軽くみる。ル3 ル4 で「E」⇒「A」を解く。細かい規定なので、「△」保留。

⑥ 「D」は基本テキストには載っていないが内容を理解していれば、誤りだと判断できるので、難問 とした。

〔問 6〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 保険者は、健康保険において給付事由が第三者の行為によって生じた事故について保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付

事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。)が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

B 日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6 か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1 年6 か月)を超えないものとする。

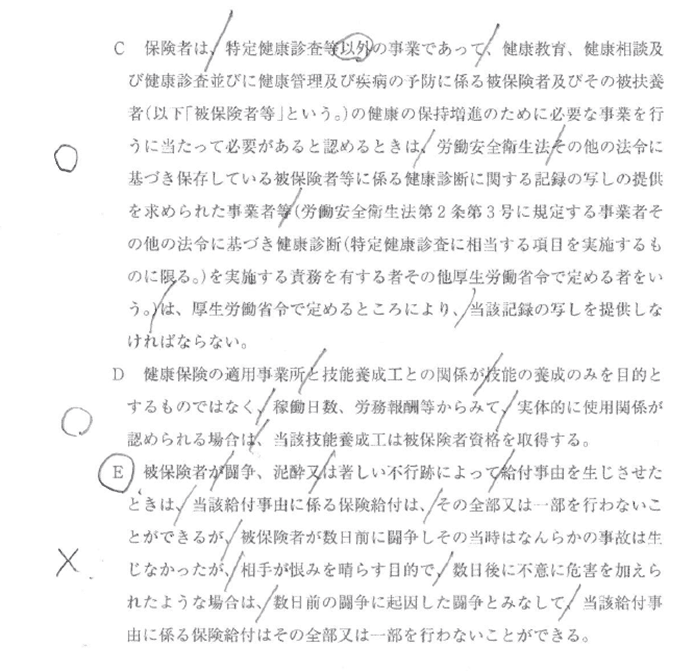

C 保険者は、特定健康診査等以外の事業であって、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって必要があると認めるときは、労働安全衛生法その他の法令に基づき保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写しの提供

を求められた事業者等(労働安全衛生法第2 条第3 号に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他厚生労働省令で定める者をいう。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

D 健康保険の適用事業所と技能養成工との関係が技能の養成のみを目的とするものではなく、稼働日数、労務報酬等からみて、実体的に使用関係が認められる場合は、当該技能養成工は被保険者資格を取得する。

E 被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができるが、被保険者が数日前に闘争しその当時はなんらかの事故は生じなかったが、相手が恨みを晴らす目的で、数日後に不意に危害を加えられたような場合は、数日前の闘争に起因した闘争とみなして、当該給付事由に係る保険給付はその全部又は一部を行わないことができる。

問6は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。

③ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。

④ ル3 ル4 で「E」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。これが、正解。

⑤ 「A」「C」は軽く読む。基本テキストに記載しているので「〇」。

〔問 7〕 健康保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者は、被保険者又はその被扶養者が65 歳に達したことにより、介護保険第2 号被保険者(介護保険法第9 条第2 号に該当する被保険者をいう。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号等を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならない。

B 健康保険法第3 条第5 項によると、健康保険法において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。したがって、名称は異なっても同一性質を有すると認められるものが、年間を通じ4 回以上支給される場合において、当該報酬の支給が給与規定、賃金協約等によって

客観的に定められており、また、当該報酬の支給が1 年間以上にわたって行われている場合は、報酬に該当する。

C 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。当該処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定前でも提起することができる。

D 自動車通勤者に対してガソリン単価を設定して通勤手当を算定している事業所において、ガソリン単価の見直しが月単位で行われ、その結果、毎月ガソリン単価を変更し通勤手当を支給している場合、固定的賃金の変動には該当せず、標準報酬月額の随時改定の対象とならない。

E 被保険者が故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由についての保険給付は行われないため、自殺未遂による傷病に係る保険給付については、その傷病の発生が精神疾患に起因するものであっても保険給付の対象とならない。

問7は、「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載されているので「×」。

③ ル3 ル4 から「D」を解く。細かい規定なので、「△」保留。

④ ル3 ル4 から「C」⇒「A」を解く。基本テキストに記載されているので「×」。

⑤ 最後に「B」。基本テキストに記載されているので「〇」。これが、正解。

〔問 8〕 定時決定及び随時改定等の手続きに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者Aは、労働基準法第91 条の規定により減給の制裁が6 か月にわたり行われることになった。そのため、減給の制裁が行われた月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数が17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、減給の制裁が行われた月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

B 被保険者Bは、4 月から6 月の期間中、当該労働日における労働契約上の労務の提供地が自宅とされたことから、テレワーク勤務を行うこととなったが、業務命令により、週に2 回事業所へ一時的に出社した。Bが事業所へ出社した際に支払った交通費を事業主が負担する場合、当該費用は報酬に含まれるため、標準報酬月額の定時決定の手続きにおいてこれらを

含めて計算を行った。

C 事業所が、在宅勤務に通常必要な費用として金銭を仮払いした後に、被保険者Cが業務のために使用した通信費や電気料金を精算したものの、仮払い金額が業務に使用した部分の金額を超過していたが、当該超過部分を事業所に返還しなかった。これら超過して支払った分も含め、仮払い金は、経費であり、標準報酬月額の定時決定の手続きにおける報酬には該当しないため、定時決定の手続きの際に報酬には含めず算定した。

D X事業所では、働き方改革の一環として、超過勤務を禁止することにしたため、X事業所の給与規定で定められていた超過勤務手当を廃止することにした。これにより、当該事業所に勤務する被保険者Dは、超過勤務手当の支給が廃止された月から継続した3 か月間に受けた報酬の総額を3 で除した額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べ

て2 等級以上の差が生じた。超過勤務手当の廃止をした月から継続する3か月間の報酬支払基礎日数はすべて17 日以上であったが、超過勤務手当は非固定的賃金であるため、当該事業所は標準報酬月額の随時改定の手続きは行わなかった。なお、超過勤務手当の支給が廃止された月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

E Y事業所では、給与規定の見直しを行うに当たり、同時に複数の変動的な手当の新設及び廃止が発生した。その結果、被保険者Eは当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月から継続した3 か月間(各月とも、報酬支払基礎日数は17 日以上あるものとする。)に受けた報酬の総額を3 で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった従前の報酬月額に比べて2 等級以上の差が生じたため、標準報酬月額の随時改定の手続きを行った。なお、当該変動的な手当の新設及び廃止が発生した月以降、他に報酬の変動がなかったものとする。

問8は、かなり『難問』。捨て問。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「B」を解く。細かい規定なので、「△」保留。

③ ル3 ル4 から「A」⇒「C」⇒「D」⇒「E」を解く。細かい規定なので、「△」保留。

④ 比較。「A」は、制裁は労基法で決まりで健保に影響しないのでは?「B」は不定期出社だから臨時的賃金の可能性があるなあ、、、「C」は報酬ぽくない?「D」は実質、固定的賃金、「E」が突っ込みどころが少ないなあ、のようなに考えれば正答の「E」にたどり着くが、試験会場では選択するのは非常に難しいのではないか。

〔問 9〕 現金給付である保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者が自殺により死亡した場合は、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行う者がいたとしても、自殺については、健康保険法第116 条に規定する故意に給付事由を生じさせたときに該当するため、当該給付事由に係る保険給付は行われず、埋葬料は不支給となる。

B 被保険者が出産手当金の支給要件に該当すると認められれば、その者が介護休業期間中であっても当該被保険者に出産手当金が支給される。

C 共済組合の組合員として6 か月間加入していた者が転職し、1 日の空白もなく、A健康保険組合の被保険者資格を取得して7 か月間加入していた際に、療養のため労務に服することができなくなり傷病手当金の受給を開始した。この被保険者が、傷病手当金の受給を開始して3 か月が経過した際に、事業所を退職し、A健康保険組合の任意継続被保険者になった場合でも、被保険者の資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていることから、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者から傷病手当金の給付を受けることができる。

D 療養費の支給対象に該当するものとして医師が疾病又は負傷の治療上必要であると認めた治療用装具には、義眼、コルセット、眼鏡、補聴器、胃下垂帯、人工肛門受便器(ペロッテ)等がある。

E 移送費の支給が認められる医師、看護師等の付添人による医学的管理等について、患者がその医学的管理等に要する費用を支払った場合にあっては、現に要した費用の額の範囲内で、診療報酬に係る基準を勘案してこれを評価し、現に移送に要した費用とともに移送費として支給を行うことができる。

問9は、『正解』したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載されているので「〇」。これが、正解。他の選択肢を軽くみておく。

③ ル3 ル4 から「D」⇒「E」⇒「A」⇒「C」を解く。基本テキストに記載されているので「×」。

〔問 10〕 費用の負担に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 3 月31 日に会社を退職し、翌日に健康保険の被保険者資格を喪失した者が、4 月20 日に任意継続被保険者の資格取得届を提出すると同時に、4 月分から翌年3 月分までの保険料をまとめて前納することを申し出た。この場合、4 月分は前納保険料の対象とならないが、5 月分から翌年の3月分までの保険料は、4 月末日までに払い込むことで、前納に係る期間の各月の保険料の額の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4 分の利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(この額に1 円未満の端数がある場合において、その端数金額が50 銭未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が50 銭以上であるときは、これを1 円として計算する)を控除した額となる。

B 6 月25 日に40 歳に到達する被保険者に対し、6 月10 日に通貨をもって夏季賞与を支払った場合、当該標準賞与額から被保険者が負担すべき一般保険料額とともに介護保険料額を控除することができる。

C 4 月1 日にA社に入社し、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した被保険者Xが、4 月15 日に退職し被保険者資格を喪失した。この場合、同月得喪に該当し、A社は、被保険者Xに支払う報酬から4 月分としての一般保険料額を控除する。その後、Xは4 月16 日にB社に就職し、再び全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得し、

5 月以降も継続して被保険者である場合、B社は、当該被保険者Xに支払う報酬から4 月分の一般保険料額を控除するが、この場合、A社が徴収した一般保険料額は被保険者Xに返還されることはない。

D 育児休業期間中に賞与が支払われた者が、育児休業期間中につき保険料免除の取扱いが行われている場合は、当該賞与に係る保険料が徴収されることはないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含めなければならない。

E 日雇特例被保険者が、同日において、午前にA健康保険組合管掌健康保険の適用事業所で働き、午後に全国健康保険協会管掌健康保険の適用事業所で働いた。この場合の保険料の納付は、各適用事業所から受ける賃金額により、標準賃金日額を決定し、日雇特例被保険者が提出する日雇特例被保険者手帳に適用事業所ごとに健康保険印紙を貼り、これに消印して行われる。

問10は、『正解』したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「B」を解く。細かい規定なので、「△」保留。

③ ル3 ル4 から「D」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。

④ ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載されているので、「×」。これが、正解。他の選択肢も軽く確認する。

⑤ 「C」は、基本テキストに記載されているので、「〇」。「A」は細かい規定なので、△「保留」。

⑥ 「A」は「△」、「B」は「△」、「C」は「〇」、「D」は「〇」、「E」は「×」より、正解は「E」となる。

まとめると、

問1 ⇒ 難問

問2 ⇒ 難問

問3 ⇒ 〇

問4 ⇒ 〇

問5 ⇒ 難問

問6 ⇒ 〇

問7 ⇒ 〇

問8 ⇒ 難問

問9 ⇒ 〇

問10 ⇒ 〇

健康保険は、足切りラインの『4点』を確保すればよいだろう。基本テキストへの記載があっても、具体的な事柄に置き換えたりしないといけない選択肢や、基本テキストに記載があるものの通達の内容であった。過去5年以上前の論点がでていた。労働法(第1回労基法、第2回安衛法、第3回労災法、第4回雇保法、第5回徴収法を指す。)と比較すると格段に難しい。試験会場の緊張感や、解き疲れ等を考慮すると足切りを回避できれば十分ではないだろうか。

対策としては、細かな論点にまどわされず、過去問の演習と基本テキストを反復し、基本の論点を正確に、自分の言葉で、説明できるくらいにすることが重要だと感じた。

難しいので、恐らく他の受験生とは差がつかないのではないだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?