第54回(2022年)社会保険労務士試験 択一式(社会保険に関する一般常識問6から10)

発信スケジュール(マガジンに載せています)

2023/8/27 ⇒ 労働基準法 問1から7 ⇒『4点』確保

2023/9/3 ⇒ 労働安全衛生法 問8から10 ⇒『1点』確保

2023/9/9 ⇒ 労働災害補償法 問1から7 ⇒『6点』確保

2023/9/13 ⇒ 雇用保険法 問1から7 ⇒『5点』確保

2023/9/24 ⇒ 徴収法 災:問8から10 雇:問8から10 ⇒『6点』確保

2023/10/1 ⇒ 健康保険法 問1から10 ⇒『4点』確保

2023/10/7※ ⇒ 国民年金法 問1から10 ⇒『8点』確保

2023/10/15 ⇒ 厚生年金保険法 問1から10 ⇒『8点』確保

2023/10/22 ⇒ 社会保険に関する一般常識 問6から10←本日はここです。

2023/10/29 ⇒ 労働保険に関する一般常識 問1から5

第54回(2022年)社会保険労務士試験の合格基準

択一式問題をとくときのマイルール

設問文の『正しい』『誤っている』『誤っている or 正しいもの の数』『組み合わせ』なのか、間違えないように、〇で囲む。

A の選択肢は最初に絶対に読まない。正解の確率が低いから。

選択肢の『文章量が少ない』選択肢から〇×を判断する。判断できないときは、△にする。

文節ごとに、スラッシュをして文節ごとに正誤を判断する。

実況中継(社会保険に関する一般常識 問6から10)

〔問 6〕 確定給付企業年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 確定給付企業年金法第16 条の規定によると、企業年金基金(以下本問において「基金」という。)は、規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の同意を得なければならないとされている。

B 事業主(基金を設立して実施する確定給付企業年金を実施する場合にあっては、基金。以下本問において「事業主等」という。)は、障害給付金の給付を行わなければならない。

C 掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。この基準にしたがって、事業主等は、少なくとも6 年ごとに掛金の額を再計算しなければならない。

D 企業年金連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立するには、その会員となろうとする10 以上の事業主等が発起人とならなければならない。

E 連合会は、毎事業年度終了後6 か月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その業務についての報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

問6は、「難問」。旧法知っているので正解できたが、受験生には厳しいのではないか。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しいもの」を選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 で「D」を解く。細かい論点なので「△」保留。

③ ル3 ル4 で「E」を解く。細かい論点なので「△」保留。

④ ル3 ル4 で「B」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。

⑤ ル3 ル4 で「A」を解く。細かい論点なので「△」保留。

⑥ ル3 ル4 で「C」を解く。細かい論点なので「△」保留。

「A」「C」「D」「E」を比較して解く。「A」は公的組織を『同意』では軽くないか、「C」は『6年』は長いし、きりが悪い、違和感。「D」は「10以上」の事業主は多くないか、で、正解は「E」。旧法の厚生年金保険法を知らないと正答するのは難しいし、差がつかないので、「難問」。

〔問 7〕 高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 後期高齢者医療広域連合(以下本問において「広域連合」という。)の区域内に住所を有する75 歳以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75 歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該広域連合の認定を受けたもののいずれかに該当する者は、広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者と

する。

B 被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を広域連合に届け出なければならないが、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって届出をすることができない。

C 広域連合は、広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期高齢者医療給付を行うことができる。

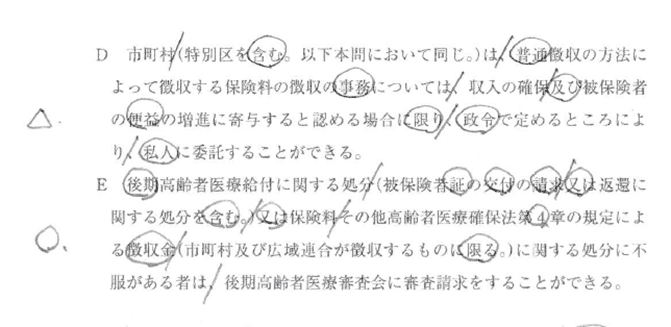

D 市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の徴収の事務については、収入の確保及び被保険者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託することができる。

E 後期高齢者医療給付に関する処分(被保険者証の交付の請求又は返還に関する処分を含む。)又は保険料その他高齢者医療確保法第4 章の規定による徴収金(市町村及び広域連合が徴収するものに限る。)に関する処分に不服がある者は、後期高齢者医療審査会に審査請求をすることができる。

問7は、できれば「正解」したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「C」を解く。基本テキストに記載されているので「〇」。

③ ル3 ル4 から「B」「D」を解く。細かい論点なので「△」保留。

④ ル3 ル4 から「E」「A」を解く。基本テキストに記載されているので「〇」。

⑤ 「A」は「〇」、「B」は「△」保留、「C」は「〇」、「D」は「△」保留、「E」は「〇」。「B」は世帯主は、代理申請できるのではないか、「D」は特に誤りはなさそうと判断できれば、「B」は「×」、「D」は「〇」として正解は、「B」。

〔問 8〕 社会保険制度の保険者及び被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 国民健康保険組合(以下本問において「組合」という。)を設立しようとするときは、主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けなければならない。当該認可の申請は、10 人以上の発起人が規約を作成し、組合員となるべき者100 人以上の同意を得て行うものとされている。

B 後期高齢者医療広域連合は、被保険者の資格、後期高齢者医療給付及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

C 介護保険の第2 号被保険者(市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の、介護保険法第7 条第8 項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。

D 船員保険は、全国健康保険協会が管掌する。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む。)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、全国健康保険協会に船員保険協議会を置く。船員保険協議会の委員は、10 人以内とし、船舶所有者及び被保険者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

E 都道府県若しくは市町村又は組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会(以下本問において「連合会」という。)を設立することができる。都道府県の区域を区域とする連合会に、その区域内の都道府県及び市町村並びに組合の2 分の1 以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに組合は、すべて当該連合会の会

員となる。

問8は、できれば『正解』。したいところ。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「正しい」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「C」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。

③ ル3 ル4 から「D」を解く。細かい論点なので「△」保留。

④ ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。これが正解。残りの選択肢を軽く読む。「A」は「×」、「E」は「△」保留。

⑤ 「A」は「×」、「B」は「〇」、「C」は「×」、「D」は「△」保留、「E」も「△」保留。やはり「B」が正解。

〔問 9〕 社会保険制度の保険料及び給付に関する次の記述のうち、誤っているもの

はどれか。

A 国民健康保険において、都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値を算定するものとされている。

B 船員保険において、被保険者の行方不明の期間に係る報酬が支払われる場合には、その報酬の額の限度において行方不明手当金は支給されない。

C 介護保険において、市町村は、要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの)に対し、条例で定めるところにより、市町村特別給付(要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの)を行わなければならない。

D 後期高齢者医療制度において、世帯主は、市町村が当該世帯に属する被保険者の保険料を普通徴収の方法によって徴収しようとする場合において、当該保険料を連帯して納付する義務を負う。

E 後期高齢者医療制度において、後期高齢者医療広域連合は、被保険者が、自己の選定する保険医療機関等について評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、当該被保険者に対し、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。ただし、当該被保険者が被保険者資格証明書の交付を受けている間は、この限りでない。

問9は、できれば、『正解』したい。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。

③ ル3 ル4 から「D」「A」を解く。基本テキストに記載しているので「〇」。

ル3 ル4 から「C」を解く。基本テキストに記載しているので「×」。これが正解。最後の「E」は「〇」。

〔問 10〕 社会保険制度の保険給付等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

B 国民健康保険組合の被保険者が、業務上の事故により負傷し、労災保険法の規定による療養補償給付を受けることができるときは、国民健康保険法による療養の給付は行われない。

C 児童手当の受給資格者が、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するため、当該受給資格者に児童手当を支給する市町村(特別区を含む。以下本問において同じ。)に対し、当該児童手当の支払を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を当該市町村に寄附する旨を申し出たときは、当該市町村は、内閣府令で定めるとこ

ろにより、当該寄附を受けるため、当該受給資格者が支払を受けるべき児童手当の額のうち当該寄附に係る部分を、当該受給資格者に代わって受けることができる。

D 船員保険の被保険者であった者が、令和3 年10 月5 日にその資格を喪失したが、同日、疾病任意継続被保険者の資格を取得した。その後、令和4 年4 月11 日に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない状況となった場合は、船員保険の傷病手当金の支給を受けることはできない。

E 介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村

が引き続き保険者となる。

問10は、『難問』。

① 設問文を、マイルール1(以下、ル1 と記載します。)で「誤っている」ものを選ぶと〇をつけて意識する。

② ル2 ル3 ル4 から「B」を解く。基本テキストに記載しているので、「〇」。

③ ル3 ル4 から「A」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。

④ ル3 ル4 から「E」を解く。基本テキストに記載されているので、「〇」。

⑤ ル3 ル4 から「D」を解く。細かい規定なので「△」保留。

⑥ 最後に「C」を解くが、細かい規定なので「△」保留。「C」と「D」を比較する。「D」は健康保険と比較して船員保険は給付の範囲が広いことがわかれば、(一応基本テキストには参考として記載はあるが、)「C」を「〇」、「D」を「×」とできれば、正解の「D」を選べるが、試験会場で、選ぶのは難しいのではないか。

まとめると、

問6 ⇒ 難問

問7 ⇒ 〇

問8 ⇒ 〇

問9 ⇒ 〇

問10 ⇒ 難問

社会保険に関する一般常識は、『3点』以上、確保できるのではないでしょうか。労働保険に関する一般常識が例年難しいので、足切りラインを考えると、『3点』は確保すると、労働保険に関する一般常識を『1問』以上、正解できれば合格点に到達する。法律の種類が多いが繰り返し過去問と基本テキストを繰り返して知識を整理してほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?