グレープ・ウスペンスキーの邦訳作品について

「人民の中へ」。この合言葉のもとに多くの若者たちが農村へと、革命的宣伝のために赴いた。1874年の夏はこの運動の頂点を指しており、「狂った夏」とも呼ばれている。いわゆるナロードニキ運動である。この運動において文学が果たした役割は大きく、運動と文学は互いに影響を及ぼし合った。ナロードニキたちは文学作品を宣伝材料の一つとして農村で朗読し、文学の方では農村の現況が描かれるようになったのである。60年代に「雑階級人たちがやってきた」。彼ら雑階級出身の小説家(ポミャロフスキー、スレプツォフ、レシェートニコフ、レヴィトフ等々)は己の生きている世界を、すなわち、貧民街の、農村の、地方都市の悲惨極まる生活を描いた。ポミャロフスキーの『小市民の幸福』に出てくる次のセリフは象徴的である。「僕の幼年時代が過ぎた時、僕の頭上に白樺はあったろうか?いや、無かった。一度もあったことは無かった」。貴族家庭の団欒のシンボルである「白樺」とは全く無関係の小説群である。これらの小説が、農村における宣伝活動に際してナロードニキたちによって活用されたことはごく自然的な成り行きであった。例えば、ナロードニキの一組織である「チャイコフスキー団」(1)が上に挙げたレヴィトフの『大草原記』という作品を人民向けに印刷したという記録が残っている。

ナロードニキ運動が進むにつれて、農村の実際的な状況を知る必要がますます大きくなった。作家たちの中には実際に農村に住み、そこでの生活をオーチェルク(小説の形をとったルポルタージュと言えば良いだろうか)として発表する者たちも出てきた。グレープ・ウスペンスキーはその代表的な作家である。ウスペンスキーが農村で見たものはなんであったか?

ナロードニキは農村共同体こそがロシアを共産主義的社会へ、ヨーロッパのようには資本主義を経ないで導くものであると考えていた。ミハイロフスキーは発展の「段階」と「タイプ」という2つの概念でこのことを説明しようとした。ともかくナロードニキは農村共同体に望みをかけていたのである。しかし、グレープ・ウスペンスキーが農村で見たものは金持ちたち(農奴解放後に現れた農村ブルジョアジー)によって農村共同体が食い荒らされる様であった。これらのコルパーエフやラズバーエフ(2)どもは農村にやって来ると土地を買い上げ、安い金で百姓たちをこき使い出したのである。「賦役(3)より悪いや!」。トルストイの『復活』に出てくる百姓は現況を嘆いてこう叫んでいる。ナロードニキが望みをかけていた共同体は既に内部崩壊を起こしていたのであり、ウスペンスキーはその証人であった。

長々と述べたが以上のように、グレープ・ウスペンスキーの歴史的・社会的・文学的意義はハッキリとしている。彼の文学はナロードニキ運動とは切り離せない関係にある。そうであるにもかかわらず、日本ではグレープ・ウスペンスキーはあまり知られておらず、その邦訳となるとまとまったものはほとんど存在しない。それでも小さい作品がいくつか訳されており、筆者が調べられた限りのものを以下に記す。

・『金曜魔』(平岡雅英訳) 雑誌『東洋』第28年10月号(1925)所収

・『子守婦』(訳者不明) 雑誌『新天地』第16年9月号(1936)所収

・『小切手帳』(除村吉太郎訳) 『世界短篇小説体系 露西亜篇 上』(近代社、1925)所収

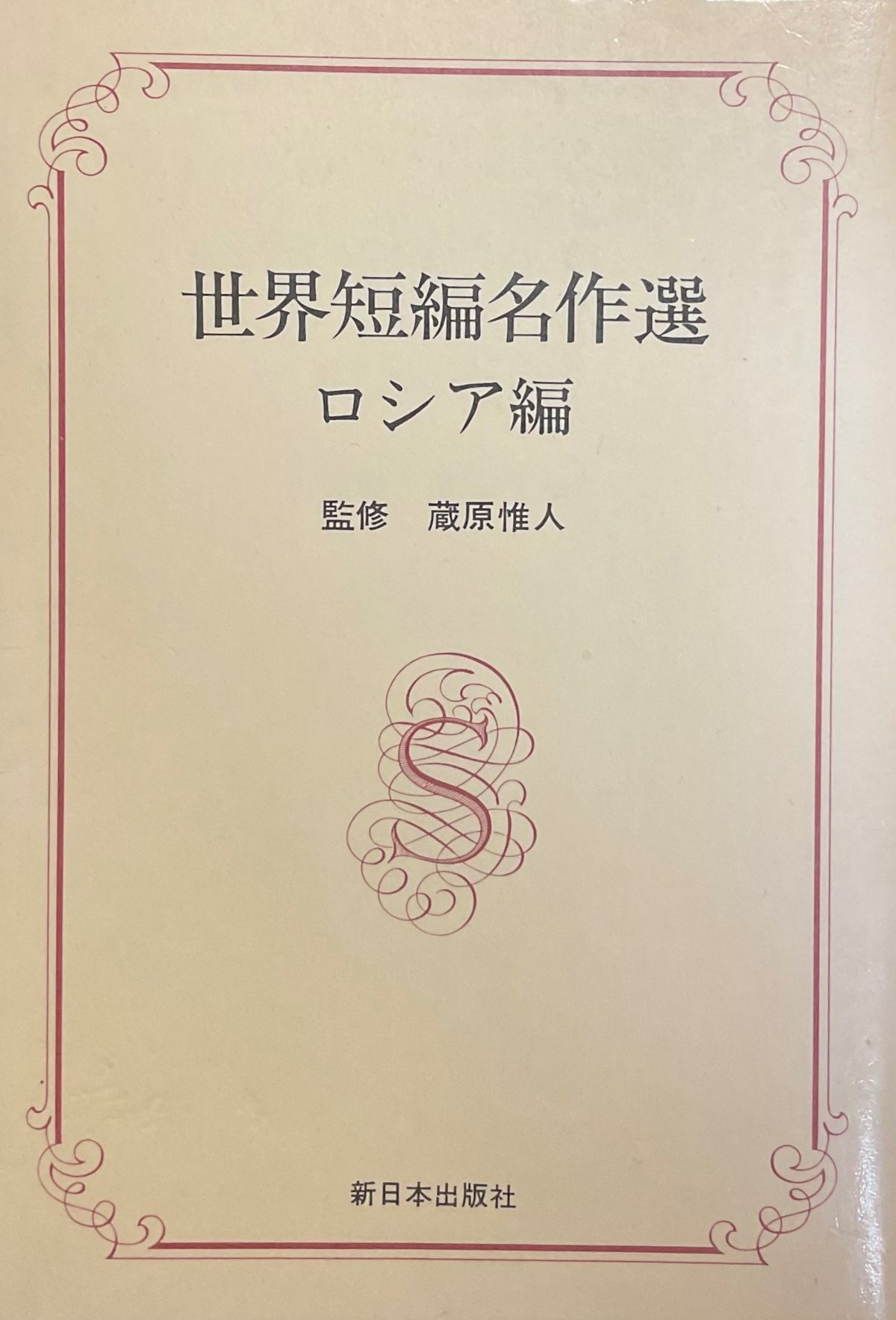

・『駐在所』(高橋勝之訳) 『世界短編名作選 ロシア編』(新日本出版社、1976)所収

恐らく上の4編以外にも邦訳されている作品があるだろう。上3つに関しては今では「国立国会図書館デジタルコレクション」で閲覧可能である。特に3つ目の『小切手帳』は農村ブルジョアジーの出現を描いたものとして今回の文脈に最も沿った作品である。この記事がグレープ・ウスペンスキーを読もうと思った人の一助となれば幸いである。

(1)チャイコフスキー団の土台となったのは、ナタンソンが作った書籍普及サークルだった。ナタンソンが外国へ旅立つ際、チャイコフスキーを後継に指名した。チャイコフスキー団を中心とした諸サークルを引っくるめて「大きな宣伝団体」と呼ぶこともある。

(2)コルパーエフとラズバーエフはサルトゥイコフ=シチェドリンの『かくれがモンレポ』に登場する農村ブルジョアジー(居酒屋経営者)の典型である。旧貴族勢力を追い出すほどの力を既に身につけている。同じくシチェドリンの『国外にて』でも名前だけで登場する。

(3)農奴制下において、百姓たちは「年貢」か「賦役労働」のどちらかが義務として課されていた。そのうちの「賦役労働」は、1週間の内の何日かを主人(地主)の畑で「基本無報酬」で働くというもので、しかもこれは完全に地主の裁量次第であった。ラヂーシチェフの『ペテルブルクからモスクワへの旅』に休日でも働く農夫の話が出てくるが、それはこういう訳である。

追記(2023/01/06) 大正14年に世界文庫刊行会という出版社から出た『ロシア文学読本 第6学年』に『ペーチャの成功』(吉田薫訳)というごく短い話が載っているが、これもグレープ・ウスペンスキーの作品であるようだ。何かの作品の一幕だけを抜き出したものだと思われる。あまり重要なものでは無いが、一応ウスペンスキーの邦訳としてここに記しておく。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?