ロードバイク立ちゴケによる骨盤骨折

2021年2月27日夕刻、ロードバイクにて立ちゴケし臀部強打、立ち上がることすら叶わず救急搬送。右骨盤骨折と診断され即時入院に至りました。

事故の状況から20日間における入院治療、損害保険請求、在宅リハビリに至るまでの経緯についての詳細な記録になります。

注意)一部 グロイ写真も含まれますので苦手な方はスルー下さい。

【経緯】

立ちゴケは何処でも起こりうるわけだから現場がどこかなど関係は無いのだけど一応紹介..。奥多摩周遊道路ヒルクライム中の出来事で都民の森まで1km地点の路肩でのこと。

路肩にて遅れる連れを待ち 合流し再出発する際の一踏みでバランスを崩し右側に転倒。正しく受け身が出来ず、まず前腕から接地したのちに右臀部が直撃。グシャッとした感覚とともに激痛が走った。エビ反りになり耐えつつ 痛みが治まるのを待ち、ようやく上体を起こして座ることが出来たものの立ち上がれる気がしない。さらに路肩深く車線から避けようと 何とか中腰まで自力で立ち上がり、連れの肩を借りて移動しようと試みるも一歩が出せず断念、その場に再びへたり込んだ。

この時点でもう自走は無理で救急車要請が必要な重症だと理解した。

【au損保 ロードサービス要請】

救急要請するにあたり、ロードバイクをどうするかをまず思案した。

救急車の到着よりも遥かに時間を要すであろうロードサービスをまず手配しなければと考え、回収をしてくれる確証は無いもののスマホアプリ「自転車の日」からロードサービス要請。数分後にコールバックがあり事情説明。

「自転車は自走可能ですか?」との問いがあり、右ブラケットが曲がった程度でバイクそのものは自走に大きな支障は無いが私自身は自転車に乗ることが不可能な受傷である旨を伝えた。

結果、”自転車が自走可能な状態である場合は ロードサービスの対象にならない” と告げられた。正直、耳を疑う返答であったが それが規約である以上 この場で四の五の言っても解決しない話であるから承諾しサービス要請を撤回した。

通常バイクを現場から50km圏内の指定場所(多くは自転車店ないし、輪行可能な駅などの交通機関)運んでくれるサービスであり、本人は別の交通手段で移送場所に自力で向かうという流れのものだから 当の本人がその場に行けない本ケースがサービスに該当しないのも仕方ない。

今後 au損保には こうしたケースにも対応していただけるよう検討していただきたいと願う。

【救急搬送】

バイク回収の件は救急隊到着時に相談させてもらい、ダメならば現場放置もやむなしと諦め 119番要請。この時すでに16時15分。

到着まで時間を要する旨の説明を受け、夕暮れが迫り 気温が下がる中 ウインドブレーカーを羽織り寒さに耐えつつ到着を待った。

その間、何度も救急隊からの着信があるものの携帯電波の悪さから通話できずにいた。遠くに救急車の音が聞こえるようになってようやく通話。

現場到着までに問診事項の確認をしておきたいとのことで事故の詳細を車内の救急隊員に改めて説明。

数十分(恐らくそのくらい)待ったところで、五日市警察署のパトカーを引き連れた檜原の救急隊が到着し忙しく搬送準備に取り掛かる。救急隊員から痛む部位と症状について聞かれ、すぐさま骨盤骨折の疑いがあると判断された。

予想を超える多くの隊員に細心の注意を払われ まずスクープ・ストレッチャーにて確保されてから車載ストレッチャーに移された。

この間、連れは警察の方に事情聴取を受け、バイクは警察車両で五日市警察署に搬送し仮保管してくれることになったと教えてくれた。

受け入れ先の救急病院が見つからぬまま搬送出発し ひとまず山を下りる。

仰向けで居ると骨盤の圧迫が全身に分散しているせいか、それほど痛みは感じず、路面段差のたびに揺れることを救急隊員が教えてくれ気遣ってくれる。

退院した今も振り返って感じるのは、傷病者の取り扱いが最も親切丁寧だったのは この時の檜原の救急隊の皆さんだった。診察の医者、レントゲン・CT撮影の放射線技師、看護師の誰よりも 丁重に取り扱って頂いたことにとても感謝している。

道中、ようやく搬送先が 福生市内の病院に決まった。

道路渋滞を抜けての搬送となり 1時間近く要す。この間、妻にメッセで事態の第一報と搬送先病院の淡々としたやり取り(笑)。上司にも連絡。

病院着18時過ぎ。

【最初の入院】

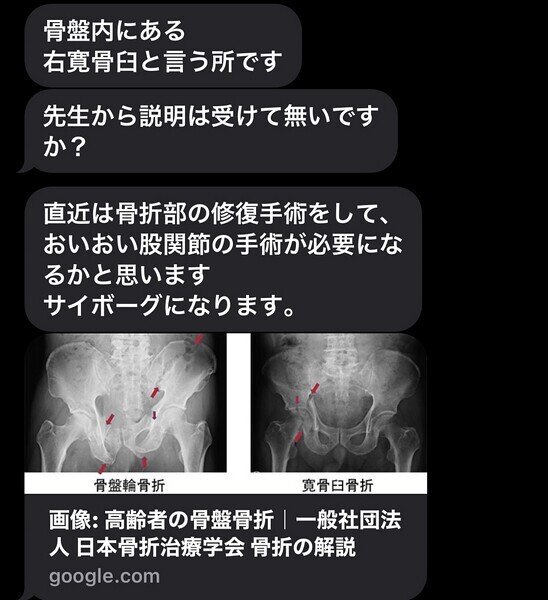

到着後、レントゲンとCTの撮影、加えてコロナPCR検査を受ける。 PCR検査の陰性が確認されるまで、病棟には入れず救急搬送口の部屋で尿瓶を渡されて待機。整形外科医の診断結果は、骨盤内にある右寛骨臼(大腿骨の骨頭を受ける臼部分)の骨折。

先生「この年齢でどういう転び方してこんな骨折に?? というレベルの骨折」

私「・・・。(どういう意味??)」

先生「骨折部分の修復手術が必要ですが、この病院では手術できないため手術のできる病院に転院の必要があります。入院して週明けに転院先を探しましょう」

股関節の骨盤側骨折の修復は非常に難しく、大腿骨側の骨折であれば手術を行う病院は比較的多いのだけど 骨盤側の骨折については手術を行う病院が限られているとのこと。つまり骨盤側の骨折修復手術は技術的に難易度が高くリスクが大きいらしい。股関節周りの手術で最も出血量が多く輸血も必要になることも大きな理由のようだ。

20時30分にようやく病室に搬送されたもののコロナ対策のため到着した妻とは面会が許されず、入院に必要な荷物だけを看護師さん経由で受け取る。

のちに看護師である妻より、先生から受けた診断結果に妻自身の知見を加えて解説される(汗)

入院一時金10万円を支払い(のちの清算で5.6万円であった)

その晩から苦痛のベッド生活が始まる。

骨折患部の痛みは動かなければ さほど無いのだけど 身動き取れないことによる腰痛が酷く、床ずれ予防のためにも2時間おきには体位を変える必要があるのだけど その動きが辛すぎてできない。仰向け以外の体位がとれない。

右骨盤の痛みを庇うために右臀部筋肉が常に緊張していて、柔らかいマットに沈み込むお尻を支えようとしているため 左の尻筋に切り替えたいのだけど それも巧くできず、ベッドは手動リクライニングのため角度調節も自分ではできず、食事の時に看護師が起こしてくれる時のみ。

しかし起きた姿勢では、すぐに座骨が痛くなり これもまた苦痛。

当然、自力トイレも不可なので、尿道カテーテルを入れられ、紙おむつ着用で 3泊の入院となった。みるみる全身の筋力が落ちていくのが判る。

【手術のための転院搬送】

入院2日目となる3月1日(月曜)早々に自宅最寄りで 寛骨臼骨折の修復手術が可能な整形外科を持つ病院が、転院受け入れOKしてくれ翌2日午前の転院が決まった。当初 転院には 妻のつてで懇意にしている介護タクシーを使う予定でいたのだけど 転院先病院から "民間救急車で搬送し看護師同乗のこと" との指令が下った。転院元先生に民間救急車を紹介いただき、同乗する看護師は妻でOKとの了承を得ることが出来た。

転院搬送当日 午前9時、民間救急車の救命救急士と妻が病室に迎えきた。

やはりベッドからスクープ・ストレッチャーを経由して車載ストレッチャーへ。この救命救急士の方も檜原の救急隊同様にきめ細かい気遣いをしてくれて、移動中ずっと車内の雰囲気を快適に保とうと努力してくださっていた。

救急救命士って何て素晴らしい人たちなんだ.. というのが今回初めて接してみた感想。

この転院搬送費については、au損保の保険請求対象外となるため実費となることから 搬送費も保障される保険への加入もオススメします。

【再入院】

転院先病院に到着し総合受付前に運ばれ、外来患者が多く待つここで検温とPCR検査が行われた。移送中は毛布で包まれ汗ばんでいたことで体温が高く焦ったが、少し時間をおいて再検温することで平温に戻り無事コロナ関所通過し 病棟に運ばれた。ほどなく前病院同様にレントゲンとCT撮影が行われたが、このベッドから撮影台への移動が4人がかりでシーツごとスライドして行われるのだけど 乱暴すぎて激痛に悲鳴を上げる。

「イタタッ ちょっと待って、、」なんて聞き入れてもくれない(汗)

当初手術は翌日の3日と聞かされていて あまりの早さにビックリするとともに楽になれると安堵もしていたのだけどその後 主治医の先生がやってきて手術は 4日に延期であることと それまでの間 下肢の牽引を行う旨が告げられた。手術は切開する部位を言う 前方アプローチと後方アプローチの2回に分けて行われる計画で、中1週間程度を空けるそう。

牽引は麻酔後 先端がドリル刃となった金属で膝部に穴を空け、錘で下肢を引っ張り股関節への圧迫を軽減させ骨折患部の負担を取り除く措置。

ひざ下ふくらはぎには、血栓の発生を抑えるために空気圧でマッサージする機器を装着し、こまめに足首の曲げ伸ばし運動を求められた。

手術までの間、この状態で過ごすことになる。

翌3日 前病院含め入院4日目。手術を翌日に控え 出血も多い手術であることから万が一のことも一応念頭に入れ、サッパリしたいと思い 洗髪を看護師にお願いしたところ快く受け入れていただき、ベッドに仰向けの状態でシャンプーをしてもらう。あとは翌日の手術に備えて手術着にお着換えと術前の点滴。

【手術】

4日 手術当日。

ベッドごとオペ室に搬送され、執刀医、麻酔科医の紹介と挨拶を受ける。

オペ室の雰囲気は病棟とは別物で、ここにいる人のオーラも含め次元の違うヤバいところ・・という印象。自分もついに人生初の手術を受けるのか・・輸血もされることになるのか・・もう献血もできないなぁ.. とか想いながら

点滴による麻酔を注入され 間もなく意識がなくなる。

名前を呼ばれ目が覚める。まだオペ室の中。

現在午後5時(8時間経過)です、手術は終わりました。

一通り 状態を訊ねられるも まだ麻酔が効いているのか特に痛みも感じず、問題ないことを告げ、術後はICUに向かうかと思いきや整形の病室に戻される。徐々に下腹部のツッパリ感を覚え、腰回りの重さが気になり始める。

お腹からは腹部出血を排出するドレンチューブが2本、膀胱からの管が1本。

心電図モニター?らしき電極ケーブルと指先にも計器が1本。

腕には点滴・・と人造人間キカイダーな状態。

術後の説明で、今回の手術でできる限りの処置を施したので2回目の手術は必要がないこと。手術中の出血量は710g、うち250mlが返血されたそう。

概ね1回分の400ml献血をしたような感じだろうか。。

さらに出血があるようならば追加の輸血を行うとされた。

翌朝、術後のCT検査。これもまた乱暴で腹が立つ。

ベッドに戻る際には「自分で移るよ。君ら乱暴すぎる!」とクレーム。

これまで何日も極力動かず痛みに耐えてきて、ようやく手術が終わったというのに これでは壊されると感じてのクレームだった。

放射線技師は医療従事者ではなく短時間で数をこなそうとするだけの放射線カメラマンとしか思えなかったから..。

夜半から発熱し数日間37度~38度の間をさまよう。出血量チェックで 700mlの出血が確認され1パック(280ml)の追加輸血が2度行われた。

2度目は翌5日の正午ごろ実施され、昼食を食べながら輸血されるという何ともシュールな絵面を体験することになった。

この日の午後、早速リハビリ担当がやってきて車いすの使い方を教わり平行棒につかまり、立ち上がり歩く練習。「えっ!? もうそんなことやらせんの?」と驚きつつ お腹から排血の管を出しドレンパックと尿パックをぶら下げた状態(理学療法士さんが持ってくれてはいる)で 平行棒移動。下腹部が重い、、地球の重力が増したかのように腰回りが引っ張られる。

両脚はもちろん腕の筋力も著しく低下しているため両腕で体重を支えるのがしんどい。

この日以降は、微熱は続くものの沈痛薬のおかげか患部の痛みはじっとしていればほぼ無く、腰痛との闘いだったが 日を追うにつれ それも軽減していき、自らベッドを降りることも徐々にではあるが比較的楽になっていく。

回診の際、主治医に 術前術後の状態がどう異なるのかを尋ね CT画像を頂いた。

上:術前、下:術後

ステンレスのプレートにより骨折部を保持し、CTのこの3次元構築像では分らないがエックス線画像で見ると 四方八方からコーティカルスクリューと呼ばれるビスが埋め込まれている状態。

身体の切開は 全5か所。実写はさすがにお見せできない(笑)

縫合跡が突っ張る痛みもあるけれど

一番の不快は 右骨盤上部から膝上にかけての側面と前面の痺れがあること。

これは退院後の現在でも変わらない状態。

早ければ術後2週間くらいが目安で 痺れは無くなるとのことだったが、今のところ無くなりそうな気配は薄い。しかし大腿部の全般的な腫れは引き、四頭筋が日に日に細っていく。

話は戻って術後5日目。全身の管がすべて抜け身軽に。

歩行器、松葉杖をマスターし、看護師の付き添いなく利用する許可を得て

階段の昇降も合格点をもらうことになる。

【回復期リハビリテーション病院】

術後のリハビリは急性期リハビリテーションと呼ばれる。

松葉杖等の装具を使って自力移動ができるようになると急性期が終わり、回復期リハビリテーションとなり 回復期専門の病院に転院しリハビリを続け 患部股関節に全体重を載せる訓練を行い、自力で歩けるようになってから通院でのリハビリに移行するのが本来のあり方らしい。

私の場合、股関節の可動域に特に問題は無く、元々前屈で手のひらがべったり地面に付く柔軟な身体であるがため 一般的な健常者よりも股関節の可動域が広いらしい。とはいえエアロポジションは苦手なんだけど(笑)

【退院】

加えて装具の使用も及第点以上であったこと 回復期リハビリテーション病院が厚木市内で遠く、できれば転院したくないと訴えたこともあってか、回復期のリハビリは自宅療養という形で実践し転院することなく退院できることになり、救急搬送から21日、手術から15日で 退院し自宅に戻ることが出来た。退院後は手術を行った病院へ週1回の 診察&リハビリのため通院となる。

【入院費用】

入院費用と手術費用については 健康保険組合の高額療養費限度額申請を行うことで、支払う上限金額が定められ 一定以上の医療費支払いが免除される。

上限金額は、源泉徴収等と同じく会社から渡される「健康保険・介護保険・厚生年金保険・厚生年金基金 保険料変更通知書」に記載のある健康保険の標準報酬月額を基準に区分分けされ算出される。

申請後、認定証が郵送されてくるので、退院時に保険証と一緒に認定証を提出することで定められた上限額の支払いだけで済むこととなる。

私の場合は、救急搬送された病院の入院分を除き、実費総額で11万円ほどであった。日本の医療保険制度って素晴らしい。

この実費が支払えない場合には「高額療養費貸付制度」が利用でき 実費の8割まで貸し付けが受けられる。それでも支払えない場合は「高額療養費委任払い」という制度があり、保険会社から直接医療機関に支払らわれる仕組みも存在する。

【au損保】

自転車用保険のトップシェア?を誇るらしい au損保。

今回は 対人保障ではなく自身の保障となるので、その手続きの流れと保障範囲についての覚書。

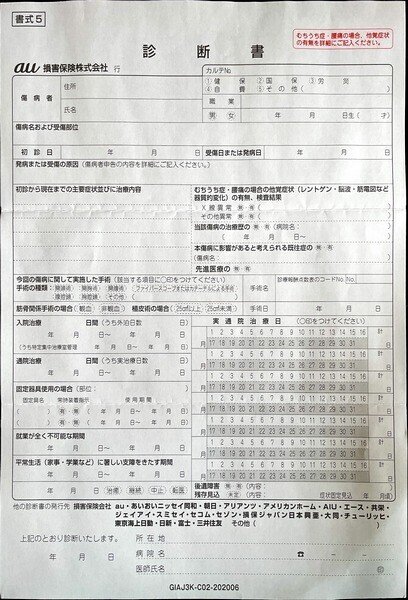

事故・ケガをした際、早めに電話ないしスマホアプリ「自転車の日」から ”事故の連絡・保険金の請求” を行う。必要事項を連絡すると 後日 請求書類が郵送されてくる。同封される書類は5枚。

保険請求には診断書が必要になり、診断書は退院の際にしか病院は発行申請を受け付けない。よって最短での保険請求は退院後に診断書が手元に届いてからになる。

退院後に通院が必要な場合は、すべての通院治療(30回まで)を終えた時点での申請となり本来はこれが正規な手続きという扱いのようで この場合1回の請求書提出で済む。

前者の場合で、通院が必要な場合でも通院30回となった時点で「通院領収書」「診療報酬明細コピー」を送付すれば、通院保険金が支払われるとのこと。保険金請求書は退院後の初回提出分で良いため再度の請求書提出は不要。

今回の私のケースのように 転院が伴った場合については、手術した病院が主体となるため 保険金請求書は 手術した主病院での請求書提出となり、転院前の病院の入院費用については、au損保は入通院日数に応じての定額払いのため 他病院の入通院についても、本ケガの治療であれば「領収書」「診療報酬明細コピー」を提出すれば保険金が支払われるとのこと。

転院の移送費(交通費)については、保障対象外のため支払いはされない。

【最後に】

ロードバイクでの立ちゴケは誰にでも起こりうることであり、特にビンディング使用の際は 身体による受け身となるケースが多いと思う。

私自身も立ちゴケ程度で、このような重傷を負うことになろうとは露ほども考えていなかった。「あっコケる!!」と分かった瞬間、いつものようにコロンと背中で受け身出来るものと思っていた。しかし路面の傾斜が原因なのか判らないけれど不運にも骨盤を直撃し このような事態となってしまった。

骨粗鬆症により骨が脆くなっていた、反射神経が鈍っていた、色々と原因は考察でき 私だけのレアケースなのかもしれない。しかし立ちゴケの被害は、頭部直撃である場合もあれば2次被害も考えられ 重傷を負う可能性があるという点で 誰もが同じリスクを抱えていると感じる。

ロードバイク乗りの皆さんが 同じ不運に見舞われることのないことお祈りします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?