患者の自己決定権の現状と課題

以下は、ロースクール時代の現代医療と法Ⅱに提出した単位論文「説明義務論、自己決定権論などに関わる現状と課題~関係する裁判例を題材にして~」です。本noteでは、簡単のため、「患者の自己決定権の現状と課題」と改題しました。

*******************************************************************************

「他の人々が諸君の仕事の価値を判断するにあたり、その評価を特定の方向に向けるような事実だけを述べるのでなく、本当に公正な評価ができるようその仕事に関する情報を洗いざらい提供すべきだというのが、今私の言わんとしていることなのです。」(リチャード・P・ファインマン)

[はじめに]

本単位論文の目的は、宗教的理由による輸血拒否事件である所謂エホバ事件を題材にして、説明義務論、自己決定権論などに関わる現状と課題について省察することにある。

[エホバ事件とは?]

エホバ事件について、調査官解説は、以下のように紹介する。

「本件は、「エホバの証人」の信者である患者Aが、医師に対して輸血を拒否する意思を明確に表示していたにもかかわらず、肝臓の腫瘍を摘出する手術を受けた際に輸血され、これにより精神的損害を被ったとして、右医師の勤務するI病院を設置、運営しているY(国)及び手術に係わった医師らに対し損害賠償を請求した事案である。Aは、控訴審係属中に死亡したので、相続人Xらが訴訟を承継した。」

(1)エホバの証人とは?

エホバの証人とはキリスト教の宗教団体である。信者は宗教上の理由から輸血を拒否する。なぜ輸血を拒否するのか?その理由は、エホバの証人HP(ものみの塔)では以下のように説明されている。引用する。

「キリスト教が約2,000年前に設立されてすぐ後,信者たちは,「血を避けるよう」にという命令を神からのものとして受けました。それは健康上の理由ではなく,血の神聖さに基づくものでした。(使徒15:19,20,29)ある人は,神が与えたこの制限は血を食べることにしか当てはまらないと主張するかもしれませんが,「避ける」という言葉から,その意味するところははっきりしています。医師からアルコールを避けるようにと勧められた場合,静脈注射によって体内に取り入れるなら問題ないと考える人はまずいないでしょう。

聖書はさらに,血がなぜそれほど神聖なのかを説明しています。イエス・キリストの流された血は,人類のためにご自分が差し出した命を象徴しており,クリスチャンの希望を実現させるかぎとなります。それは罪の許し,またとこしえの命の希望を意味しています。クリスチャンが血を避けるとき,その人は,ただイエス・キリストの流された血によってのみ,自分は窮状から助け出されて命が救われる,との信仰を表わしていることになります。—エフェソス1:7。

エホバの証人は,このような聖書の命令を真摯に受けとめることで知られています。証人たちは,全血およびその四つの主要成分である赤血球,血漿,白血球,血小板の輸血をすべて避けます。ただし聖書は,それらの成分から取られる分画および分画を含む製剤については何も述べていません。ですから,その点に関しては,それぞれの証人が各自で決定を下します。」

(2)エホバの証人の信者は輸血をどのように認識しているか?

エホバの証人の信者は、あらゆる形式の輸血を画一的に拒否しているのではない。この点は、公式HPの「成分から取られる分画および分画を含む製剤については何も述べていません。ですから,その点に関しては,それぞれの証人が各自で決定を下します。」という文言から明らかである。

(3)輸血の手法

エホバの証人がどのような輸血を拒否するか、は重要であるので、輸血の手法について、もう少し詳しく解説する。表1に輸血の手法を示した。

エホバの証人は、当然に、同種血輸血を拒否する。では、自己血輸血はどうか。この点については、信者によって異なるようである。公式HPでは、以下のように、説明されている。

「エホバが血を避けていなさいと述べておられることを忘れないでください。それは,ほかの人の血を,あるいは貯蔵しておいた自分の血でさえ,どんな方法によっても決して体内に取り入れてはならないということを意味します。」

従って、自己輸血であっても、①と②は、いったん、体外に出た血液を戻すことはできないことになるようだ。しかし、③は、「回路をつないだままであれば、血液が身体から切り離されないので多くのエホバの証人により受け入れられている」(小林, 2007)ことになるのだろう。

(3)絶対的無輸血 vs 相対的輸血

裁判では、絶対的輸血の特約がなされたか否か、が争点となった。絶対的輸血とは相対的輸血の対立概念である。しかし、この分類はあくまでも裁判においてなされたものである。医学上の分類ではない。しかし、判決文にあたる時に必要なので、定義を以下に調査官解説から引用する。即ち、①絶対的無輸血とは、輸血以外に救命手段がない事態になっても輸血しないことである。他方、②相対的無輸血とは、手術に当たり、できる限り輸血しないこととするが、輸血以外に救命手段がない事態に鳴った場合には輸血することである。

[エホバ事件の争点]

本件は、最高裁が、医師の説明義務違反を認定し、同時に、輸血を伴う可能性のある医療行為を受けるか否かについては、患者に意思決定権があり、それは人格権の一内容として尊重されなければならないことがあるとした点において、我が国の医療訴訟上、重要な判決となった。また、一審・控訴審・最高裁と判断が異なっている点も興味深い。

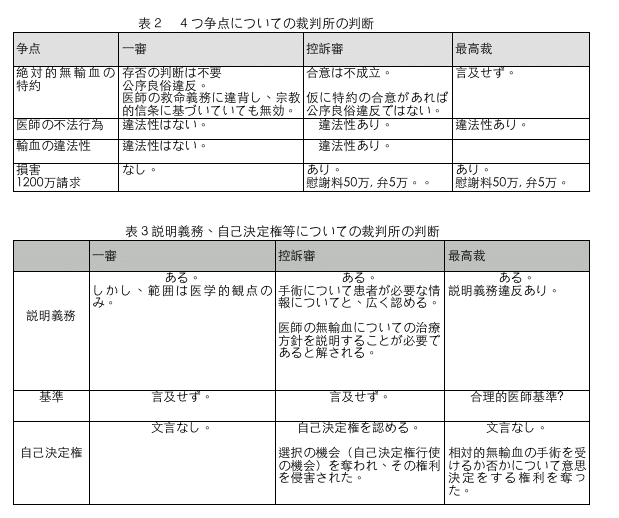

表2に、4つ争点と各裁判所の判断を示した。また、表2に説明義務、判断基準、及び患者の自己決定権についての各裁判所の判断をまとめた。

(1)対照的な一審と控訴審

表2から、一審と控訴審が対照的な事がわかる。つまり、一審は、絶対的無輸血の特約は公序良俗違反である、として、存否の審理をするまでもなく無効とした。しかし、控訴審は、特約は審理に値する、即ち、公序良俗違反ではないとして、その存否を検討した。

控訴審は、結果としては、特約についての申込と承諾の一致がないとしたが、医師の救命義務があってもなお、患者の決定意思はその義務に優越すると考えて、絶対的無輸血の特約が成立し得ることを示した。

控訴審判決の積極性は、表3にも現れている。なぜなら、控訴審判決だけが、「手術等に対する患者の同意は、各個人が有する自己の人生のあり方(ライフスタイルないし何に生命より優越した価値を認めるか)は自らが決定することができるという自己決定権に由来するものであるところ、右主張は、この自己決定権を否定し、いかなる場合であっても医師が救命(本件ではむしろ延命)のため手術を必要と判断すれば患者が拒否しても手術をしてよいとすることに成り兼ねないものであり、これを是認することはできない。」として、自己決定権の法理を認定しているからである。他方、自己決定権の法理について、一審は言及しなかった。最高裁も自己決定権という文言を意識的(?)に回避した。そして、最高裁は「出血を伴う可能性のあった本件手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪ったものといわざるを得ず、この点において同人の人格権を侵害したものとして、同人がこれによって被った精神的苦痛を慰謝すべき責任を負うものというべきである。」としたのである。

(2) 私は控訴審判決に賛成する

私は控訴審判決に賛成する。

なぜなら、説明義務だけではなく自己決定権の法理も認めるべきと考えるからである。控訴審判決の「人はいずれは死すべきものであり、その死に至るまでの生きざまは自ら決定できるといわなければならない」という文言は、1789年のフランス人権宣言第4条「自由は、他人を害しないすべてをなし得ることに存する。」を彷彿とさせ、私には、極めて納得の行くものであった。それ故に、私は最高裁が、控訴審が明言した「自己決定権」に言及せず、その権利を「人格権の一内容」とした点に大きな不満を感じる。

確かに本件は私人間の紛争である。従って、(石崎, 2008)が「民法上にその根拠が確と認められる「人格権」(民法710条)構成による方が適当である」と最高裁が判断した結果ではないか」と指摘したように、最高裁は、憲法13条を持ち出すまでもない、と考えたのかもしれない。

しかし、それでも、私は、最高裁は憲法13条の「全ての国民は、個人として尊重される」「公共の福祉に反しない限り」から、「患者の自己決定権」を直接導くべきであったと考える。なぜなら、自己決定は幸福の要件であるからだ。最高裁は貴重な機会を逸したというべきである。以上より、もしある人がこう述べたら、私には、反論することができない。

「最高裁は、事案の重大性に気づかず、或いは、気づいたからこそ、自己決定権の認定を回避して、一箇の独立した権利たる自己決定権を人格権の一内容に過ぎないと矮小化したのである。これは世界基準に照らせば、独自の見解に過ぎず、到底納得できるものではない。」と。

(3)オズボーン事件における米国最高裁の見識

我が最高裁判決が腰の引けた判決をしたのは2000年であった。その約30年前の1972年、米国最高裁は、オズボーン事件において、患者の決定は州の利益に優先することを明確に認めた。当該事件は、倒木事故で重傷を負ったオズボーン氏が宗教的理由で輸血拒否し、彼の妻も輸血拒否に同意したために、病院側が輸血同意の後見人任命の訴えを裁判所に提起した事件である。米国最高裁判所は以下のように述べたのである。

「当裁判所は、輸血が命じられた場合に患者が「永遠の命」の機会を失うと真に信じているのかを明らかにするため患者の枕元での尋問を命じ、彼の固い信仰を確認した。

また、2人の子どもについては、財政的不安はないと妻は証言している。従来の輸血拒否事件とは異なり、患者は完全な選択能力に基づいて輸血を拒否し、またたとえ不本意な輸血であっても「 永遠の命」は失われると信じている。

さらに物質的にも精神的にも子どもに将来の幸福を準備し、病院の責任を免じているという当該状況では、患者の決定に優越するような「やむにやまれぬ州の利益」は存在せず、輸血実施に同意を与えるための後見人任命という司法介入は認められない。」

なぜ、1972年の段階であるにもかかわらず、米国の最高裁は、「患者の決定」をハッキリと認めることができたのか。そして、30年後のわが最高裁は、既に世界基準となっていた自己決定権を認めることができず、「人格権の一内容」と曖昧な独自見解を述べるにとどまったのか? この問いを考察する上では、欧米諸国における自己決定権法理の確立の歴史に注目せざるを得ない。

[自己決定権の法理成立の歴史 権利のための闘争]

(1) 1914年のシュレンドルフ事件

米国の判例上、患者の意思決定権の存在を明らかにしたのは、オズボーン事件から60年近く前のことである。.即ち、1914年のシュレンドルフ事件である。ニューヨーク州最高裁判所のガドーゾ判事は、患者が同意しなかった子宮切除手術を実施した医師への損害賠償に関する裁判でこう判示した。

“Every human being of adult years and sound mind has a right to determine what shall be done with his own body; and a surgeon who performs an operation without his patient's consent commits an assault for which he is liable in damages.”(Schloendorff v. Society of New York Hospital, 1914)

[成人に達し健全な精神を持つすべての者は、自分の身体に何がなされるべきかを決定する権利がある。患者の同意を得ずに手術を行う医師は、暴行を犯すものであり、その損害を賠償する責任を負う。]

エホバ事件を知った2009年の時点から、シュレンドルフ事件を見れば、我々の脳裏には、いくつもの論点が思い浮かぶ。即ち、未成年、意識のない者、或いは、無能力者(例えば、ダウン症)はどうなるのか? 専断治療の基準は? 傷害罪の成否は? 債務不履行構成か、不法行為構成か? 等々である。

しかしながら、最も注目すべきは、我が最高裁が世界基準から遅れた独自見解を述べた2000年から遡ること実に86年前の1914年の段階で、米国最高裁が既にこのような画期的な判断を下していたことであろう。少なくとも1914年のニューヨーク最高裁判所においては、1789年のフランス人権宣言の精神は確実に浸透していたのである。

(2)自己決定権成立の歴史は苦闘の歴史であった

シュレンドルフ事件の力強い判決に接して私はこう予想した。1914年時点でこのような先進的な判断をなした以上、欧米における患者の自己決定権は、その後、順調に浸透し1972年のオズボーン事件に至ったのだろうな、と。

しかしながら、答えは否であった。患者の自己決定権の法理確立の歴史は、私が思い描いたような楽天的なものではなかった。自己決定権、即ち、自己についての、自己による、自己のための決定が市民権を得るまでには、多くの患者や健康な人々の自己決定権が不当に奪われなければならなかったのである。

この苦闘の歴史には二つの流れがある。一つは1940年代のヨーロッパだ。もう一つは1950年代から1960年代にかけての米国である。これらの人類が体験した苦難については後で詳述することにして、まず、この闘争の反射的効果として、誕生した生命倫理学(バイオエシックス)という学際的学問を紹介することにする。

(3) 生命倫理学とその四原則原理

生命倫理学(バイオエシックス)は、1960年代から1970年代にかけて米国で生まれた。バイオエシックスという言葉は、biosとethicsというギリシャ語を起源とする。biosは生命であり、ethicsは倫理である。その定義については何種類かあるが、本レポートでは、村上喜良(2008)の定義によることにする。幸福追求権ともっともマッチングする定義だからである。

「生命に関わる人間の行為について, 人が人と共に幸せに生きていくためのルールを, 私たち全員で討論し形成していく学問」

生命倫理学を支える四本の柱がある。患者の自己決定権は、そのうちの一本であり、かつ、屋台骨である。マーシャン・ギャリソン(2003)は、患者の自己決定権をこう説明する(原著論文Garrison & Schneider, The Law of Bioethics: Individual Autonomy and Social Regulation (West Group, 2003)が入手できなかったので、土屋裕子(2005)の訳文より引用する。一部改変した)。

「患者の自己決定権はいわゆる生命倫理四原則(nonmalefcence,beneficence, autonomy and justice. それぞれ無危害原則、善行原則、自己決定原則、正義原則と訳されることが多い)のうちの1つと言われることが多いが、実は、これこそ最も重要な原則であることにほとんど疑いはない。自己決定権は、医療倫理における伝統的原則ではなかったにもかかわらず、今や生命倫理問題の全分野において最も重要な原則となっている。この原則を実質的に法理の形で表現したインフォームド・コンセントの法理から、自殺幇助、末期医療、遺伝子研究、人工生殖などのあらゆる議論に至るまで、すべての生命倫理の問題が、患者の自己決定権という観点から分析することができるし、また現にそうされている。」

(4)お医者様に、Do no harmと要請する必要があるのか?

私は無危害原則に強い違和感を覚えた。なぜなら、この原則は、傷つけるな(do no harm)という原則だからである。確かに、例えば、外科手術は、傷害罪の構成要件に該当する。しかしながら、その目的が治療であるが故に、正当行為として、違法性が阻却される。言い換えれば、そもそも医者は患者に幸福をもたらす人々であり、彼女ら/彼らを信用せず、彼女ら/彼らに危害を患者に加えるな、という原則を課すことは失礼千万である、と感じたからである。

しかし、私は間違っていた。この生命倫理四原則の名宛人は医師だったのである。生命倫理学は、医師達に、患者を傷つけるな、患者に良いことを行え、患者の自己決定を尊重せよ、正義を行え、と要請しているのだ。これらの事実は、裏を返せば、医師達が、患者に危害を加え、患者に悪行をなし、患者の自己決定権を侵害し、不正義を行った過去を持つことを意味する。では、医師達は、一体、患者に何をしたのか。以下にそれを具体的に述べることにする。

(5)ナチスによる人体実験とニュルンベルグ裁判

医師達による人々への迫害は、前述したように、2つの流れがあった。前者は1940年代におけるヨーロッパの医師達による犯罪である。もう一つは1950年代から1960年代にかけて判明した米国における同様の事件である。ニュルンベルグ裁判が明らかにした前者から始めよう。ナチスドイツの医師達は、以下のような人体実験を行っていた。(主に、土屋貴志のHPを参考に要約した)。

ア. 低体温実験

1942年頃から1943年頃まで、ドイツの医師らは、 ダッハウ強制収容所の「囚人」を対象に、低体温状態に陥った人間を蘇生させる実験を実施した。これは、海に落ちた戦闘機のパイロットの凍死率を減少させる方法を見つけることが目的であった。

医師らは、耐寒飛行服を着用した「囚人」たちを氷水のタンクに3時間漬けるなどして低体温症にさせた後、さまざまな方法で体を温めた。体温測定や血液の採取が行われ、死亡した場合は解剖を行った。この実験で約90人の「囚人」が死亡した。

イ. マラリア実験

1942年頃から1945年頃まで、ダッハウ強制収容所において、1000人以上の「囚人」たちが、人為的にマラリアに感染させられ、予防薬や治療薬のテストが行われた。30人がマラリアにより死亡し、300人から400人が薬の副作用や合併症で死亡したと言われている。

(6)ニュルンベルグ綱領第一項

以上の犯罪への判決は1947年8月20日に言い渡された。戦争犯罪、人道に反する罪が有罪となった。23人の被告人(20名が医師)のうち、16名が有罪判決を言い渡された。7名(4名の医師)が死刑、 5名が終身刑、2名が禁固20年が、1名が15年、1名が10年。そして、7名が無罪だった。

そして、これらを受けて、1947年4月15日にニュルンベルグコード(ニュルンベルグ綱領)が定められたのである。第一項を引用により紹介する。

「被験者の自発的な同意が絶対に欠かせない。

これは被験者が、同意を与える法的な能力を持っていること、力や詐欺や欺瞞や拘束や出し抜きなどのいかなる要素の介入も、その他隠れた形の束縛や強制も受けることなく、自由に選択する力を行使できる状況にあるということ、および、理解した上で啓発された選択を行うために、被験者に行われることについての十分な知識と理解をもつこと、を意味している。最後の事柄は、被験者の実験に同意する決断を受け入れる前に、実験の本質と持続時間と目的、実験の方法と用いられる手段、合理的に予想されるあらゆる不便と危険性、そして実験に参加することで被験者の健康と人格に生じる可能性がある影響、が、被験者に知らされているべきであるということを要求する。」

この第一項こそがインフォームド・コンセントの歴史的起源、即ち、出発点である。我々は、インフォームド・コンセントの法理が幾多の人々の生命・身体の自己決定権に対する不当な危害の結果として誕生したことを忘れてはならない。

(7)必要悪の弁論

本レポートの目的とは異なるが、ニュルンベルグ裁判において、米国人検察団によるドイツ人医師達の訴追に対するドイツ人弁護団の弁論を、土屋貴志のHPより、抜粋して紹介する。法に関わる以上、逆説として、忘れてはならない弁論 (以下、必要悪の弁論と言う)だからである。

念のため付言するが、ドイツ人弁護団の言う囚人とは、あくまでも、当時のナチスドイツの法律主義の下で、「囚人」とされた無辜の人々のことである。

1. 戦争と国家の危機という状況下では、人体実験によって得られる知見によって軍および 市民の生存を図ることは必要である。極端な状況は極端な行動を要求するものである。

2. 囚人を被験者として用いることは世界中で行われている。米国の刑務所で行われている人体実験もある。

3. 人体実験に利用された囚人はすでに死刑が宣告されていた。したがって、実験に用いられ処刑を免れたことは囚人の利益になっている。

8. 医師たちは人体実験を行わなければ生命の危険にさらされたり殺されたりしたかもしれない。さらに、彼らが実験を行わなければ、医師以外のずっと技術の劣った者が実験を行って、もっと大きな危害を被験者に加えていたかもしれない。

9. 人体実験が必要だと決定したのは国家であり、医師たちは命令に従っただけである。

10. より大きな善を生み出したり多くの生命を救ったりするためには、少々の悪や誰かを殺すことが、しばしば必要となる。

11. 囚人たちは人体実験に参加することに暗黙の了解を与えていた。被験者の不同意を記した文書はないのだから、有効な同意があったとみなすべきである。

12. 人体実験なしには、科学と医学の進歩はありえない。

(8)アメリカでの人体実験、そして・・

ドイツ人弁護団が指摘したように、米国は人体実験とは無縁ではなかった。しかも、その時期がニュルンベルグ綱領の事後であった点は深刻である。ドイツ人医師等を裁いた米国自身がニュルンベルグコードに学ばなかったからである。以下に米国における一般の患者に実施された多くの人体実験のうちの2つを紹介する。これは、生命倫理学の、患者の自己決定権法理の、そして、米国におけるインフォームド・コンセントの法理の産みの親となった事件である。

タスキギー梅毒事件

1932年から1970年代にかけて、米国厚生省の公衆衛生局は、399人のアフリカ系米国人梅毒患者を対象にして、梅毒の自然経過を観察する実験を開始した。1946年頃からはペニシリンが梅毒治療に広く用いられるようになったが、自然経過観察が目的であるので、ペニシリンは投与されなかった。非投与は1970年代まで継続したが、1972年、ニューヨーク・タイムズ等の報道により社会に知られることになった。医師達はこう釈明した。「患者たちは薬を拒絶されたのではない。薬があると説明されなかっただけだ。」

ローブルック・スクール肝炎実験事件

1956年から1972年にかけて、クルーグマン博士らは、ニューヨーク州にある知的障害児施設「ウィローブルック州立学校」で、肝炎治療薬の注射による肝炎予防の医学的効果を確認するために、子ども達に肝炎ウイルスを故意に感染させ、比較実験等を行った。実験は「成功」した。結果は医学誌で出版され、博士は医学界での名声を得た。他方、最終的には750人から800人の子ども達が人為的に肝炎を感染させられ、厳しい差別を体験することになった。その後、博士への批判が公刊され、マスメディアもこの実験を報道し世論に訴えた。しかし、医学界は博士を擁護し続け、医学界での博士の名声は衰えなかった。博士は1983年ラスカー賞を授与した。

(9)米国における必要悪の弁論

クルーグマン博士を擁護した医学界の必要悪の弁論は以下のようである。

(a)学校の衛生状態が悪く、新入所する児童はどのみち肝炎に感染する。よって、人為的に肝炎に感染させても、自然の結果と変わらない。

(b)全体的には健康の危険は減少する。なぜなら、被験者は衛生状態の良い病棟に入ることができ、施設内に蔓延する赤痢等の感染から逃れられるからだ。

(c)肝炎ウイルスに対する免疫を得ることができる。

(d)親に説明して同意を得ている。

(d)については、親たちの名誉のために補足しておきたい。なぜなら、同意書には「お子さんに一生免疫ができるかもしれません」「予防可能性のある新しい予防法を施したいと存じます」としか書かれていなかった、とのことであるからだ。

(10)生命倫理四原則の誕生

かくて、医師への信頼は、米国の医学界での立場はともかくも、米国一般社会においては失墜した。つまり、「お医者様を信用して、すべてお任せします」という方法を選択することのリスクが世に知られるようになったのである。では、どうすべきか? その解答が自己決定原則である。つまり、放っておいては、医療者が無危害原則、善行原則、正義原則を遵守しない可能性がある以上、相手を信頼することを中止する。次に、相手に必要な情報を提供させ、患者自身が自己決定しよう、と言うことになったのである。

まとめると、まず、医療者に対して、無危害原則、善行原則、正義原則を要請する。しかし、医療者は信用できないから要請だけでは不十分である。そこで、医療者が前記の三原則に違背しないかをチェックするために、更に、自己決定原則を要請するということである。そして、患者側が四原則違反と考えた事案については、患者側は訴訟による解決を試みた。医療者による患者の自己決定権の侵害の有無は訴訟の主戦場となり、その有無は、具体的には、医療者の説明義務違反の存否によって判断された。以上が、米国における、生命倫理学の誕生、自己決定権の法理とその法的手段であるインフォームドコンセントの法理確立の経緯である。

私は、ヨーロッパと米国の事例を読むにつれ、暗澹とした気分に陥った。そして、思い出した。日本も例外ではない、ということをである。例えば、第二次大戦中の731部隊による人体実験であり、ハンセン病である。我々は、過去に目を塞ぐことがあってはならない。未来が見えなくなるからだ。ミスを認めることにひるんではならない。ミスを認めず、改めなかったとき、ミスは真の意味での過ちとなるからである。

[ヒポクラテスの誓い 医療倫理三原則]

それにしても、と、 私は疑問に感じた。それは、もう少し早く医療者が患者に対して危害を加えることはない、という先入観を捨てることはできなかったのか、という疑問である。しかし、調べてみると、それは困難であったと考えるに至った。理由を知るためには、我々は、ギリシャ時代に遡る必要がある。即ち、医療倫理の起源、ヒポクラテスの誓いの検討である。ヒポクラテスの誓いについて、村上(2008)は、以下のように解説している。

「医療倫理でもっとも古いものは、古代ギリシアの「 ヒポクラテスの誓い」である。「誓い」は、形を変えながらもキリスト教に受け継がれ、二千数百年にわたって医療倫理の中心であり続けた。1948年の「ジュネーブ宣言」(世界医師会)にもその精神は保持されている。」

ある言葉が国境を越えて、かつ、時の流れを超えて、人々に語り継がれた場合、その言葉はホンモノであり、真理を含んでいる場合が多い。私は、この経験則は、ヒポクラテスの誓いにも当てはまると考える。では、ヒポクラテスは、何を語ったのか、或いは、何を語らなかったのか。以下、金沢医科大学HP掲載の小川鼎三による訳文を引用する(ただし、①ないし⑦の符号は筆者による)。

『医神アポロン、アスクレピオス、ヒギエイア、パナケイアおよびすべての男神と女神に誓う、私の能力と判断にしたがってこの誓いと約束を守ることを。この術を私に教えた人をわが親のごとく敬い、わが財を分かって、その必要あるとき助ける。その子孫を私自身の兄弟のごとくみて、彼らが学ぶことを欲すれば報酬なしにこの術を教える。そして書きものや講義その他あらゆる方法で私の持つ医術の知識をわが息子、わが師の息子、また医の規則にもとずき約束と誓いで結ばれている弟子どもに分かち与え、それ以外の誰にも与えない。

①私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない。

②頼まれても死に導くような薬を与えない。それを覚らせることもしない。同様に婦人を流産に導く道具を与えない。

③純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術を行う。

④結石を切りだすことは神かけてしない。それを業とするものに委せる。

⑤いかなる患家を訪れるときもそれはただ病者を利益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。女と男、自由人と奴隷のちがいを考慮しない。

⑥医に関すると否とにかかわらず他人の生活について秘密を守る。

⑦この誓いを守りつづける限り、私は、いつも医術の実施を楽しみつつ生きてすべての人から尊敬されるであろう。もしこの誓いを破るならばその反対の運命をたまわりたい。』

①の前段からは、善行原理、同後段から無危害原理を導くことができる。③からは公正原理を導くことができる。⑤は善行原理及び公正原理を示唆する。⑥は守秘義務である。つまり、生命倫理四原則中の三原則は、ギリシャ時代に既に医師達の口に上り、実に二千年の時の流れに耐えて、医師たる者の神聖な誓いとして医師集団の中で受継されてきたのである。

では、ヒポクラテスの誓いの中に、患者の自己決定原則はあるか。不存在である。否、こう言うべきだろう。ヒポクラテスの誓いは、むしろ、患者の自己決定原則を否定している、と。根拠は②の誓いである。②はまず患者の意思に反しても患者の望む自殺幇助はしないことを誓う。次に、覚らせることはしない、と、医師の裁量で情報開示に制限を加えることを誓う。そして、最後に、女性が望んでも中絶手術は行わない、と、患者の自己決定権を遵守しない場合があることを誓っている。即ち、②は、言わば、反自己決定原則の誓いと解釈可能なのである

まとめると、ヒポクラテスの誓いは、生命倫理四原則のうち、3つを肯定し、1つを否定する誓いである。ヒポクラテスの誓いに内在するこの特性はパターナリズムと呼ばれている。

[パターナリズム]

パターナリズム=paternalismのpaterは父親を意味する。つまり、パターナリズムとは、医師と患者の関係が父子関係となり、医師は父性愛をもって患者に接することを言う。ここで言う父性愛とはなにか。もちろん、近時の友達的父子関係ではない。家長的父子関係である。上位下達である。具体的に言えばこうである。

「おまえはまだ子どもだ。お父さんにすべて任せておきなさい。お父さんはおまえを愛している。だから、お父さんのすることは、おまえにとって最善だ。理由を話す必要などない。仮に説明しても子どものおまえにはまだ分からない。おまえが子どもを持つ頃になったらお父さんのすることが理解できるだろう。おまえは必ずお父さんに感謝する。」ということになる。

確かに、村上(2008)が指摘するように、以下の要件を充たす限り、パターナリズムは一定の勝利をおさめ得る。即ち、(a)父親にとってではなく、子どもにとっての最善の選択、(b)父親の自分に対する無条件の信頼、(c)父親の選択の正しさについての成長した子どもの納得、である。

しかしながら、人生は困難である。時として、成長した子ども達は、当時の自分の父親が(a)ないし(c)の要件を充たしていなかったことを知る。父親が父親自身の目的のために、子どもに危害を加えたり、不公正な振る舞いをすることもある、と、事後において知るのである。そして、遅まきながら、たとえ父親といえども。すべてを盲目的に委ねることのリスクを認識し、自己決定権の重要性に気づくことになるのである。

欧米そして日本の医師達も、また、上記の父親のように(a)ないし (c)を充たさなかった。しかし、普通の子どもが父親の愛を微塵も疑わないように、治療を受ける側の人々は医師達を信じた。その信用があまりに全面的であったが故に、医師達の害意に気づくために、長い時間、幾多の犠牲、そして、同僚医師の医療倫理違反を告発した少数の医師達の勇気が必要だったのである。

以上が、生命倫理学が、医療倫理三原則に、自己決定原理を追加しなければならなかった理由である。

[医療倫理三原則と生命医学倫理四原則]

なお、医療倫理三原則と生命倫理四原則の関係については、 村上(2008)の表「表1 医療倫理と生命医学倫理の対照」が秀逸なので、これを参考に以下の表4を作成した。

表4の最後の医師患者関係について説明する。パターナリズムへの反省から、患者と医師の関係を消費者モデルに変更しようとする考えがあった。しかしながら、村上(2008)は消費者モデルを批判し、「患者と医療者がたがいにを尊重しつつ語り合うという水平的な関係のうちにある. 患者は医療者の権威を尊敬し信頼し、医療者は患者の信頼と尊敬に値するよう, 自らの権威に恥じないように日々の研鑽に努めなければならない」とする。

[医師患者関係はどうあるべきか]

上記の患者と医療者の関係についての静的なモデルについての私の意見は以下のようである。

まず、パターナリズムモデルには反対である。消費者モデルにも賛同できない。医療者を「お医者様」と奉るのは問題であるが、患者を「患者様」と扱うのは完全に行過ぎである。従って、三者の中では、村上の提唱する水平モデルに賛成する。

しかしながら、私には、患者と医療者の関係は、そもそも上記の3モデルのような静的な関係ではなく、動的関係にあると感じる。従って、診療契約以後の状況により、ある場面では水平モデルが最善だか、ある場面では消費者モデルの方が優れているということは起こりえる。場合によっては、最善は尽くすが、情報は与えないという意味でのパターナリズムが最善というケースもあるだろう。従って、上記の静的モデルの優劣を論じ、どれかひとつを選択することは誤りであると考える。

[自己決定権の限界と課題]

欧米の人々は、多くの犠牲の上に、医師に盲目的かつ全面的信頼を与えることのリスクを認識し、自己決定権原理(自律尊重とも呼ばれる)を採用した。これは、正しい選択であると考える。

しかしながら、自己決定権原理により、すべての問題は解決したのか、と言えば、答えは否である。少なくとも2つの問題がある。第一は自己決定権に内在する前提の問題である。第2の問題は、第一の問題が解決されたとしても消滅しない、生命倫理学が直面している深刻な課題である。

(1)自己決定権に内在する前提の問題

自己決定権原理は、患者に高度な能力を要求する。なぜなら、患者は、自分に関する深刻かつ専門性の高い情報について判断しなければならないからである。この任務耐えて、最善の判断を下すには、医学データについての①理解能力、②分析能力、③比較能力、④問題解決の論理能力はもちろん、⑤死地においても冷静沈着に判断し行動する理性力が必要である。しかしながら、これらをすべて、かつ、一定以上の高いレベルで兼ね備えた人物は、そういるものではない。特に、⑤は大問題である。なぜなら、非常時になってみないと確かめることはできないからだ。ここに、自己決定権原理を追加した患者のジレンマがある。

(2)生命倫理学が抱え込んだ深刻な課題

本レポートも終わりにちかづいたてきた。ここでは、生命倫理学が抱え込んだ深刻な課題を2つ紹介する。これらは、自己決定権原理だけでは解決されないと感じる。裏を返せば、その事実は、自己決定原理の限界を示唆する。

ア. 中絶する自己決定権は尊重されるべきか

通常、ヒトは女性の子宮内から誕生する。その起点は父親たる男性の精子の母たる女性の卵子への侵入、そして、受精である。「妊娠」と呼ばれる。その後、子宮に着床した「受精卵」は幾多の細胞分裂を経て成長する。この段階では「胎児」と呼ばれる。約10ヶ月後、胎児は当該女性の子宮から外界に「出生」(民法3条①)し、「人」となり、権利能力を取得する。

出生後、人となった胎児が、生存権を有することについては異論の余地はない。では、胎児は生存権を有するか。受精卵は生存権を有するか。これらは、特に、妊娠した女性が、妊娠の継続を望まないときに問題となる。今仮に、 胎児も受精卵も、まだ民法上「人」ではないのだから、生存権を有しないと考えれば、問題はシンプルになる。受精卵や胎児をどうするかは、当該女性の自己決定権の問題である。つまり、産むか中絶するかは、当該女性の権利であるということになる。(DNAの半分を提供した父親たる男性の権利はどうなるのか、という問題はここでは論じない)。

他方、受精卵も胎児も、蓋然性をもって出生する存在である以上、それは「人」に準じる存在である、と考えることも可能である。そうすると、受精卵であっても、当該女性とは独立した受精卵固有の生存権を有する、と考えることになる。いわんや、胎児をやである。この場合は、人の生存権は、人の有する様々な人権の中でも最優先されるべき権利である。従って、受精卵及び胎児の生存権は、当然に、当該女性の中絶の自己決定権に優越すると考えざるを得ない。そうすると、当該妊娠が、どれほど当該女性の望まないものであっても、当該女性は中絶を自己決定できないことになる。

自己決定権の法理はこの深刻な問いにどう応えるのだろうか? これが、自己決定権の法理としての中絶の問題である。

イ. より良い子、デザイン・ベビーを産む自己決定権

人類は、数年前に人のDNAの解読を完了した。また、遺伝子工学は、日々、その技術を向上させている。他方、結婚したカップルでこう願わないカップルはいないだろう。子どもをつくる以上は、健康で気立てが良く、頭脳明晰、眉目秀麗、運動能力抜群の子どもを授かりたい、と。かくて、人類が入手したヒトの設計図と遺伝子操作技術を利用して、思い通りにデザインした子どもを出生させよう、と考えるカップルが登場するのは時間の問題である。これがデザイン・ベビー問題である。

前述した中絶の問題には、胎児と母親の自己決定権の対立があった。しかし、いデザイン・ベビー問題にこの対立は存在しない。両親は共にデザイン・ベビーの誕生を願っていて、デザイン・ベビーの生存権は保証されているからだ。しかも、他者よりも優秀な能力を有して出生してくるのである。少なくとも、両親が子どもにとって最善とした判断が、子どもにマイナスになるとは思われない。なにしろ、健康で気立てが良く、頭脳明晰、眉目秀麗, 運動能力抜群である。子どもから苦情が出るとは到底思われない。

以上から、デザイン・ベビーは、自己決定権原理には抵触しないように思われる。また、遺伝子操作によって一切の不具合が発生しないと仮定すれば、公共の福祉に反するとも言えないであろう。では、両手をあけで賛成すべきか。私には大きな抵抗感がある。しかし、論理的には説明できない。あくまでも感覚的なものである。もう少し考える必要があるようだ。

「最後に」

エホバ事件を題材に、自己決定権とその法的表現である説明義務の法理の確立経緯について述べてきた。本単位論文作成を通して、これまで知らなかった多くを知ることができた。特に、自己決定権の法理確立の原因となった医師達による人体実験は衝撃を覚えた。また、これまでは、私は自己決定権の原理=善と単純に考えていたが、当該権利に内在する問題と当該原理では解決困難な種々の問題があることを知り、深く考えさせられている。

以上より、ニュルンベルグ・コードの半年後に行われたチャーチル卿の有名な演説の言葉を借りれば、自己決定権の原理をこう評価できるのかもしれない、と感じている。

医療の世界で、多くの形式がこれまで試みられてきた。これからも過ちと悲哀に満ちたこの世界で試みられていくだろう。何人も、自己決定権の法理が完全かつ賢明だと見せかけることはできない。実際のところ、自己決定権の法理は、治療の最悪の決定形式と言い得るだろう、これまでに試みられてきた他のあらゆる形式を除いてはだが。

“Many forms of Government have been tried, and will be tried in this world of sin and woe. No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms that have been tried from time to time." (Sir Winston Leonard Spencer-Churchill, November 11, 1947)

<主要参考文献・順不同>

最高裁判所判例解説平成12年度版(上)(法曹会, 2003)

高木八尺他編『世界人権宣言集』(岩波書店, 1978)

資料集生命倫理と法編集委員会編『資料集生命倫理と法ダイジェスト版』(太陽出版, 2008 )

樋口範雄土屋裕子編『生命倫理と法』(弘文堂, 2005)

石崎泰雄『患者の意思決定権』(成文堂, 2008)

小林公夫『治療行為の正当化原理』(日本評論社, 2007)

赤林朗編『入門・医療倫理1』(勁草書房, 2005)

村上喜良『基礎から学ぶ生命倫理学』(勁草書房, 2008)

金沢医科大学HP http://www.kanazawa-med.ac.jp/mic/rinri/hippocrates.html

土屋貴志「インターネット講座「人体実験の倫理学」第3回ナチス・ドイツの人体実験とニュルンベルク・コード」 http://www.lit.osaka-cu.ac.jp/user/tsuchiya/vuniv99/exp-lec3.html

以上

ご購入ありがとうございます。クライミングの論考や東海地方の岩場情報を引き続き掲載してゆくつもりです。よろしくお願い申し上げます。