ソフトバンクロボティクス ウェビナーレポート:新型コロナ感染リスク管理と施設清掃

ソフトバンクロボティクスでは初の試みとなるウェビナーを、7/1(水)に開催いたしました。

174名様にお申込みいただき、159名様がご視聴、視聴率は91%と、盛況のうちに初回を終えることができました。お申込み・ご視聴いただいた皆様には、厚くお礼申し上げます。

本noteでも執筆いただいている月刊『ビルクリーニング』編集部様にもご視聴いただき、その内容についてレポートしていただきましたので、以下に、ご紹介いたします。

* * *

新型コロナウイルス感染症の対策になぜ「Whiz」が活用されるのか?

業務用清掃ロボット「Whiz」を展開するソフトバンクロボティクスは7月1日、同社初めての試みであるウェビナーを開催した。このウェビナーは、「施設清掃のニュー・ノーマル確立に向けて」科学的な清掃手法を模索し、あらゆる施設の清掃先端事例が紹介される。

初回は、「新型コロナ感染リスク管理と施設清掃」と題し、認定特定非営利活動法人バイオメディカルサイエンス研究会(以下、BMSA)の瀬島俊介理事長をゲストに招き、新型コロナウイルス感染症の軽症患者を受け入れている施設の一つ「シーサイドホテル江戸川」にて、Whizを動かした検証レポートが報告された。

そもそも、除塵型タイプのロボットである「Whiz」が、「シーサイドホテル江戸川」で稼働したとして、どういったところに効果を発揮するのか。

瀬島理事長は、米国疾病予防管理センター(CDC)が発行している「医療施設における環境感染管理のためのCDCガイドライン」に注目し、興味深いレポートが記されていると語った。

▼医療施設における環境感染管理のためのCDCガイドライン(英文)

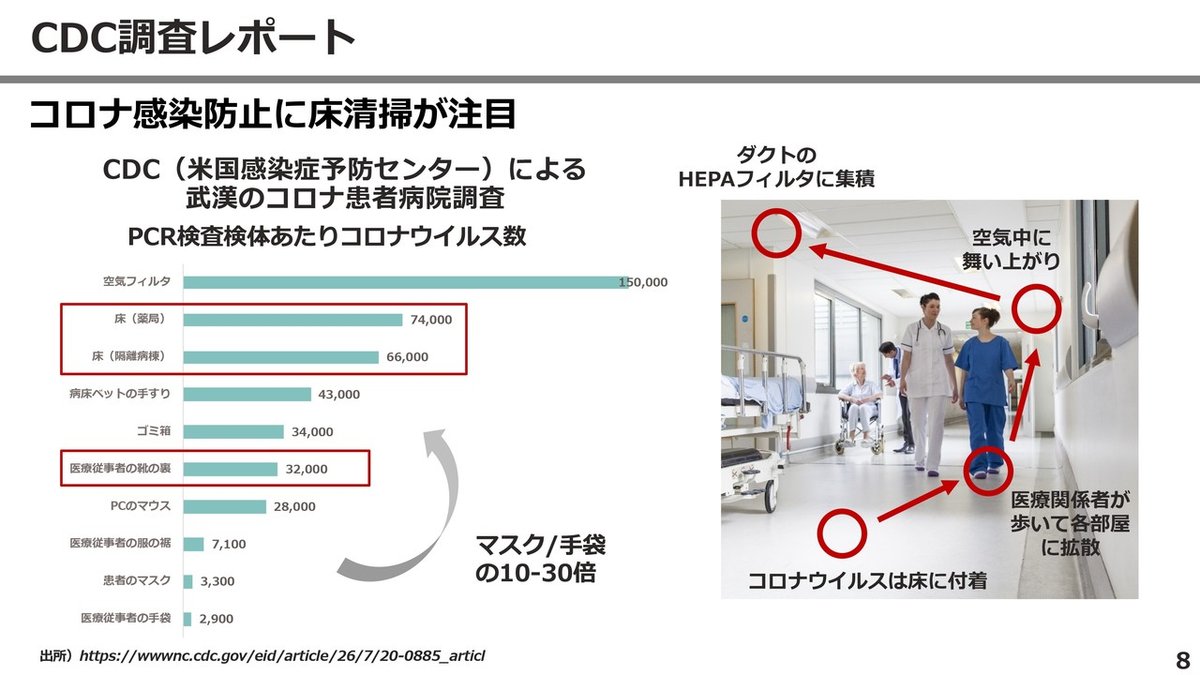

中国湖北省武漢市の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れていた病院に、調査グループが入り、どこにコロナウイルスが存在しているのか調査したところ、〈資料1〉のとおりであったそうだ。

資料1

床に多くのコロナウイルス数が検出され、人が歩くことによってそのウイルスが拡散。空気中に舞い上がり、ダクトのHEPAフィルターに集積されていたという。

こうしたバックボーンから、新型コロナウイルス感染症を防止するための策として、床清掃に注目が集まった。

ソフトバンクロボティクスは「Whiz」を活用することで、作業員が暴露するリスクを抑えながら、安全かつ的確に清潔な空間を創り出すことができる。そう考え、第三者委員会としてBMSAに「Whiz」を使った環境測定を依頼し、新型コロナウイルス感染症の軽症患者を受け入れている施設の一つ「シーサイドホテル江戸川」にて、検証を始めることにした。

新型コロナウイルス感染症の軽症患者受け入れ施設での環境測定

ホテルシーサイド江戸川では、4台の「Whiz」が入ったという。BMSAは、第三者環境評価として一般細菌、カビ、ウイルスの変化を床面、立面(壁、ドアノブ、テーブル)にPCR検査キッドを使い、以下のシチュエーションから検証することにした。

・「Whiz」使用前の状態

・「Whiz」使用後の状態

・「Whiz」+薬剤消毒をスプレーした状態

瀬島理事長は、清掃ロボットの特徴を「人と違って、同じ場所を同じ速度で清掃します。また、『Whiz』の特徴は、HEPAフィルターがついているため、空気中に出るエアーはウイルスをカットしたものが出るようになっている」と話し、清掃能力の高さを評価した。

ちなみに、ホテルシーサイド江戸川で自律走行する「Whiz」は、躯体の後方部に薬剤消毒液の入ったボトルを背負っている。スプレーされるノズル部分は、人の手が届く範囲に設計されているため、除塵しながらコンタクトポイント(人がよく触れる場所)を除菌するという算段である。

容易に人が立ち入れない施設だからこそ可能な清掃方法でもある。

瀬島理事長によると、使用した薬剤は全2種類。次亜塩素酸水と希釈した第四級アンモニウム塩であるという。

結果については、〈表2〉のとおりだ。

表2

瀬島理事長は、重要なポイントとして「Whiz」+薬剤消毒によって、床・ドアノブ・壁のコロナウイルスの減少を確認できたことを挙げた。

今回の第三者環境調査によって「Whiz」の感染管理効果が実証されたことになる。

また、第三者環境調査に携わった瀬島理事長は、新型コロナウイルス感染症の軽症者を受け入れる宿泊施設の清掃ガイドラインがないことに驚いたという。

そこで、BMSAは、公益財団法人国際医療財団や公益社団法人ペストコントロール協会とともに、『自立清掃ロボット「Whiz」を活用した新型コロナウイルス軽症者等宿泊療養施設向け清掃ガイドライン』を策定した。

こちらはソフトバンクロボティクスのホームページからダウンロードできるようになっている。

決められたルーチンワークから科学的な視点を盛り込んだ清掃に切り替える

ウェビナー終盤は、ソフトバンクロボティクス 常務執行役員 Chief Business Officerの吉田健一氏にバトンタッチし、今後の施設清掃の展望が語られた。

「今回の調査の結果を受けて、不特定多数の人たちが行き交う場所、その立面や床などを管理しなければ感染が広がってしまう。

いままでの施設清掃というのは、インプットベースで、非科学的に週何回清掃するというものでした。これからはアウトプットベースで、科学的にやっていくことが重要ですし、変われるチャンスでもあります。

人がどこをやるのか、ロボットはどこをやるのか、そういった棲み分けができることで、人の工数が浮くかもしれない」

また、同氏は清掃業界の構図そのものが変わると見ていて、このように言及した。

「私どものオフィスは汐留にあるのですが、一人あたりのゴミ箱の数が減り、ゴミの回収業務が特定の箇所に集約されるようになりました。オフィスビルに来る人数も少なくなっているなかで、清掃の頻度が果たしてこのままでいいのか。一部では施設清掃の内製化が進み、専門的な技術が必要なところだけを部分的に委託する。そういった流れも出てきています」

働くスタイルが変わりつつある今日、施設清掃の形態はこれまで同様というわけにはいかないだろう。清掃業界の場合、経済動向の影響は少し遅れてやってくる。メンテナンス契約は年単位で行われるためだ。要するに、次の契約更新で状況が変わるのだ。

加えて、少子高齢化時代にあって、このまま感染拡大が続けば、高齢者雇用率が高い業界にとって人の確保が難しくなるだろう。労働集約型の産業である清掃業にとっては、まさに正念場かもしれない。

今後はビルの利用者だけでなく、作業者の安全も担保するかたちで清掃サービスを提供することが求められるのではないか。そのためには、衛生状況をしっかりと把握し、仕様を変える、ロボットなどで効率化を進めるなど、作業において柔軟な対応が必要だろう。

仕様書に縛られた吉田氏のいう「インプットベース」ではなく、科学的に捉えた「アウトプットベース」に切り替えていく。そうした戦略を、ビルメンテナンス企業にはぜひ考えていただきたい。

本ウェビナーでは、こうした科学的な視点と現場の事例をもとに、お昼の30分間を使ってライブ配信されていく。

ランチを食べながら、場所も問わず視聴することができるため、新しい清掃の在りかたを覗いてみてはどうだろうか。何か役立つ情報と気づきがあるかもしれない。

* * *

いかがでしたでしょうか。

ソフトバンクロボティクスでは今後も定期的なウェビナー開催を予定しており、8/7(金)には第3回目となるウェビナーを開催いたします。今回はゲストにDMM.com様をお招きして、「年間経費1/2に圧縮!新しいオフィス清掃のあり方」といったテーマで、DMM.com様が実践された清掃業務改革についてお話を伺います。是非、ご参加ください。

著者プロフィール

月刊『ビルクリーニング』編集部

株式会社クリーンシステム科学研究所

http://www.cleansys.co.jp/

1988年7月、ビル清掃業界で唯一の専門雑誌『ビルクリーニング』。毎月、実際の清掃現場を取材し、「清掃スタッフのための技術情報マガジン」として現場情報や使用資機材紹介、スタッフ教育に欠かせない危険予知訓練、現場責任者を育成するマネジメント講座など、他にも清掃業界の最新トピックスを発信中!

近年は、オフィスビルなどを中心に導入が進んでいる清掃ロボットやICT・IoTを活用した事例も追い、業務の省力化・効率化についての記事掲載も行っている。

今回執筆:編集チーフ 比地岡 貴世

二十歳から編集プロダクションで雑誌制作の下請け業務をこなし、2015年4月にクリーンシステム科学研究所に入社。当時は、清掃業の経験や知識などは皆無だったが、この5年間で100以上のビルメンテナンス企業、クリーンクルー、清掃現場を取材し、月刊『ビルクリーニング』制作の実務を担当。