抗血小板薬について(ちょっと抗凝固薬も)

抗血小板薬 230510

主に動脈での血小板凝集を抑えるために使用。

対象疾患:虚血性心疾患、アテローム性脳梗塞、ASO

cf)抗凝固薬は、主に静脈での血流うっ滞による血栓形成防止目的で使用。

対象疾患:AF、AFによる脳梗塞、PE、DVT

抗凝固薬(OAC)

・アスピリン

P2Y12受容体拮抗薬

・クロピドグレル(プラビックス®)

・プラスグレル(エフィエント®)

PDE3阻害薬

・シロスタゾール(プレタール®)←足のステント

など

●DAPT

アスピリンとクロピドグレル

orアスピリンとプラスグレル

飲んでいる患者さんの場合、MIや狭心症(AP)などの虚血性心疾患を疑う。

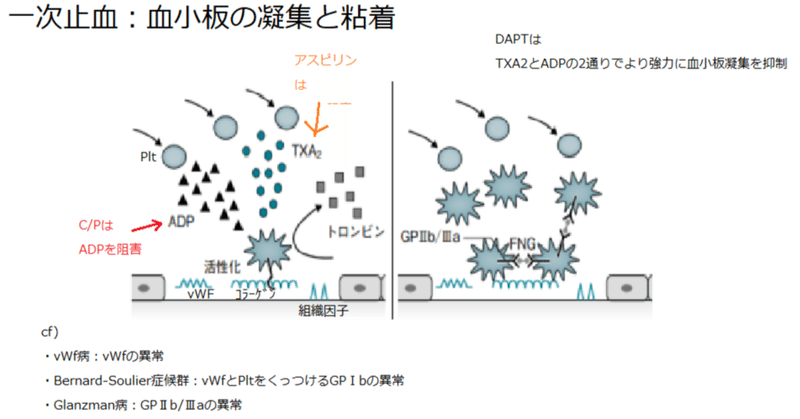

止血の機序

https://webview.isho.jp/journal/detail/pdf/10.11477/mf.3103900690?searched=1

一次止血→二次止血の順なので、抗凝固薬にも抗血小板作用がある。

→長期になるとAF+虚血性心疾患でもDOAC単剤でOK。

UAPやMIに対するPCIの歴史

○原理

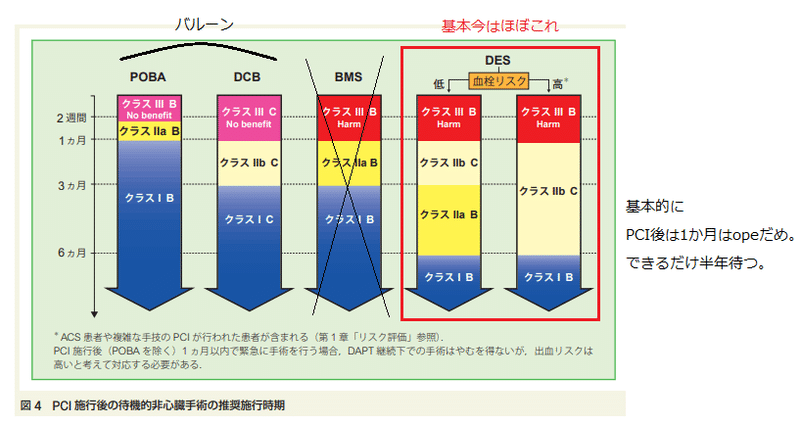

1960-1980 POBA

バルーンで広げるだけの頃は、細胞増殖して再狭窄

1990-2000 BMS

金属のステントを圧着させる→ステントのかかってない部分でじわじわ再狭窄・異物と認識されて、いきなりステント内血栓ができる←血管内皮に取り込まれるまでの期間、抗血小板薬飲めばOK

2000初め〜 DES

金属に抗癌剤を含有させることで再狭窄は↓

しかし血管内皮に取り込まれなくなるので、ステント内血栓が増えた

→DAPTを1年行えば、血管内に取り込まれやすくなる

→1年後、SAPTに薬数を減らす(BMAと異なり、一生飲み続ける)

★高齢・PEの方は、抗凝固薬(ワーファリン、エリキュースなど)も必要

→出血で亡くなっていく

虚血性心疾患とAFの合併などで、OACも抗血小板薬も療法飲まざるを得ない人もいる【triple therapy】

かつ、PCI後がDAPTが3か月などの一定期間必要になるので、triple therapyの期間はある。

日本のガイドラインでは、

AFありなどでOAC服用している人にPCI施行した場合は、triple therapyは入院中のみ(2週間以内)。

その後は、ASA skipとして、OAC+C/Pを1年間続けて、それ以降はOAC単独。

OAC服用していない人なら、-3か月までDAPT、それ以降SAPT(ASA単剤など)。

・出血リスクが高い人

抗凝固薬には、抗血小板作用が含まれているので、狭心症の方に抗凝固薬を飲ませても、予後改善の効果はある

→1年後には、抗凝固薬1剤で良い

血栓リスクが高い場合、

DAPTは基本1年以内で、その後はC/P残し(ASA残しはしない)。

・出血リスクが高くない人のうち、

①血栓ができた時に致死率の高い人(冠動脈の#5(主管部)にステント入っているなど血栓を絶対に作りたくない人)

②血栓ができやすい(ステントを入れた時に、浮いていて上手く圧着できなかった場合、ステントが長い)

→3-12ヶ月など長いスパンでDAPT

血栓リスクがかなり高い人は、一生SAPT続けることになる。

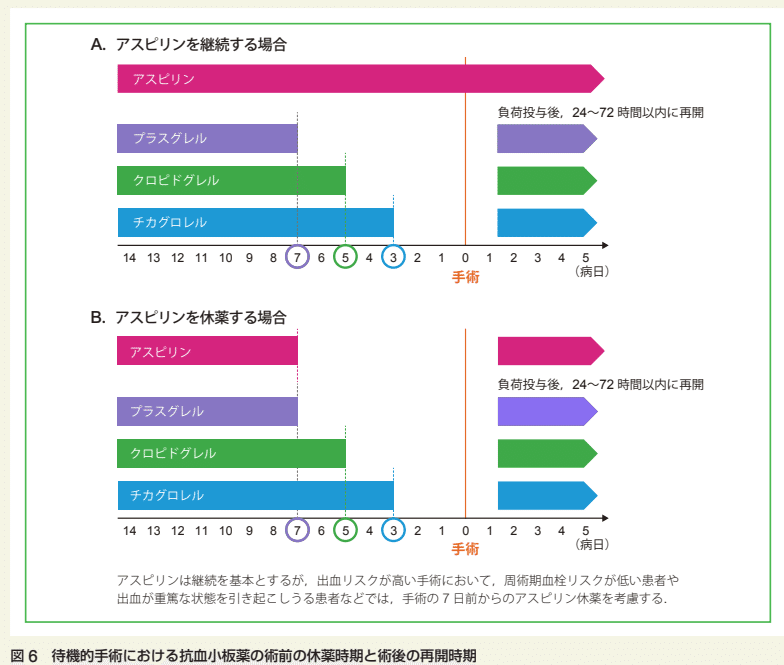

術前の休薬期間

・アスピリン 7日前

・クロピドグレル(プラビックス®) 5日前

・プラスグレル(エフィエント®) 7日前

※病院による場合もある

★循環器科に術前にコンサル時は

・なぜDAPTを飲んでいるのか

・ステントを他院で入れたのであれば、いつ、何番に入れて、どのような状態で終わっているのか、などの他院の情報を事前に取り寄せてコンサルする

ex)40年も前に、主管部にBMSを入れているような患者さんであれば、止めたらすぐに血栓できうる

抗血小板薬は、抗凝固薬(2日で切れる、拮抗薬ある)と違って

ゆっくり効いて、ゆっくりダメになるので

土日のopeの為に中止しても月曜に詰まることはない。

が、休薬した時に何が起こるかはICしておかないといけない。

救急外来に胸痛のMI疑いの人が来たら

少しでもACSが疑われる人が来たら、アスピリン負荷を行う【loading】。

詳細:

アスピリン81mgの2~4錠,または100mgの2~3錠を,早急に効果を得るた めに噛み砕いて服用させる.本邦では消炎鎮痛薬としてアスピリン330mg 錠があり,しばしば負荷投与に用いられている.

https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/04/JCS2020_Kimura_Nakamura.pdf

○救急外来のMIの人に、緊カテでステントを入れていいのか

→血ガスを取って、Hbだけ必ずチェックする!

・悪性腫瘍の指摘ないか

・黒色便出てないですかなどの問診

もしもHbかなり低い人や、AFありで抗凝固薬飲んでる高齢者、悪性腫瘍が既に分かっている人などであれば、ひとまずバルーン入れてひとまず死亡の回避をして、経過フォローするor貧血改善時に再度DESを考慮する。

ACSならステントは良いが、ACSでない場合にはステントを入れて、抗血小板薬飲み続けになっても良いのか、一度考える。

アジア人は出血リスク>血栓リスク

欧米は、脳梗塞・MIで死ぬので、予防的に抗血小板薬飲んでいる人も多い。

アジア人は、出血で死ぬ人種なので、予防目的で飲んでいる人は止めさせた方が良い。

血液サラサラの薬を始めるときには十分気を付ける

サラサラによる死す苦を認識できていない人が多い。

サラサラなら良いわけではない!

無症候性脳梗塞でも使わないくらい、「なんとなく開始」は避ける。

一回出血してしまうと、過凝固になるため血栓傾向となり、輸血して心不全増悪というサイクルに。

┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?