シグニチュアトーン③

自分が本当に鳴らしたい音がまだ見つかっていないギタリストに聴いてほしいギターサウンドを紹介する「シグニチュアトーン(signature tone)」、第3回は2名のギタリストを紹介したい。

☆

まずはロリー・ギャラガー(Rory Gallagher)。

ギターに詳しい方ならこの画像で彼が手にするのが1961年製ストラトキャスターであること、2004年にフェンダーカスタムショップからシグニチュアモデル‐というより、この使い込まれた状態を再現したレプリカがリリースされたことをご存じかと思う。

終生の愛器となったこのストラトには逸話も多い。実弟のドネル氏の証言によれば一度は盗まれたこともあるそうだ。すぐに取り返すことができたそうだが、戻ってきたストラトをロリーはしばらくの間強く抱きしめて離さなかったという。

また、これは冗談にしか聞こえないかもしれないが、ある時などロリーはこのギターを修理業者に持ち込み、剥がれた塗装にオーバーフィニッシュ(上塗り)を依頼したという。

なんでも、剥がれた塗装が演奏時に腕に当たって痛いから、だという。依頼された修理担当者はこの話をしても誰も信じてくれないと語っていたが。

ただ、あまり知られていないことだが彼は決してこのストラト一本槍だったわけではない。それどころか実に多くのギターに手を出している。

彼の使用機材についてはオフィシャルHPに詳細な紹介があるのでぜひ眼を通してもらえればと思う。

フェンダーであればストラトの他にミュージックマスター、ギブソンではメロディメイカーのようなステューデントモデルも手にしていたようだ。

また、1974年に来日した際にグヤトーンでオーダーモデルの製作を決めたのだが、そのプロトタイプに変更を加えたうえで市販されたのが「マロリー(Marroly)」ことLGシリーズである。

これほど共通項の少ないギターにあれこれと手を出しているギタリストもあまりいない。最も頼りになるストラトがあるからこその冒険だったのかもしれない。

ロリー・ギャラガーのサウンドをひと言でいえば「ラフ」であろうか。

上の動画の、1979年頃のライヴで聴けるトーンは尖っていてラウドでヘヴィであり、きれいで耳あたりの良いサウンドとは真逆というべきであろう。

しかし、これほど胸を打つギターサウンドもそう頻繁に聴けるとは思えない。きれいではないが確かにそこには彼の魂が感じられる、非常にソウルフルで人間臭いトーンである。

それと、あまり知られていないが彼はスライドの名手でもある。

上の動画ではソロの後半でそのスライドが聴けるが、弦のビリつきや泣き喚くような高音が実に美しく響く。大げさな表現を許していただければ『破調の美』である。

ヘヴィなサウンドの中にその美を見出していたとすれば、ロリー・ギャラガーもまたジミ・ヘンドリクスと通底する素晴らしい耳と感性の持ち主だったといえるのではないだろうか。

フェンダーギター、特にストラトのヘヴィディストーションにおける鋭さや美しさを求めるのであれば聴いておくべきトーンである。

☆

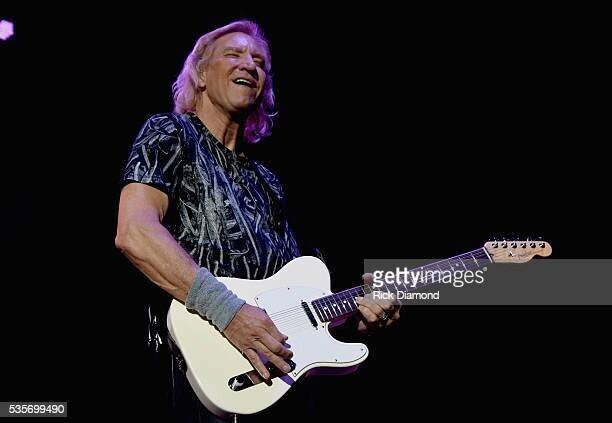

もう一人はジョー・ウォルシュ(Joe Walsh)。

イーグルス(THE EAGLES)の一員として知られる彼も、もともとはジェイムズ・ギャング~バーンストームを経て、70年代前半にはソロアーティストとして活動していた。

そこにマネジメントの縁もあり、バーニー・リードン(レドン)の脱退を機にバンドのヘヴィ化を図ったイーグルスに誘われて加入したというのが実情である。

リードンの持ち味であった軽やかな、カントリーフレイバーあふれるギターサウンドに愛着のある昔からのファンからはとかく批判されることが多いこのウォルシュの加入であるが、以降のイーグルスのサウンドがヘヴィ化してくのは既定路線でもあったわけである。

バンド活動に専念するよりも前の60年代中盤のウォルシュはギタートレイダーのような仕事で稼ぎを得ていた時期もあったという。また独学でギターアンプの調整や改造も行っていたというから、勘とセンスだけでギターを選ぶミュージシャンとは異なる確かな選定眼を養っていたようだ。

イーグルス加入後だけでみても彼が手にしたギターは幅が広い。古くは1960年製レスポールや1977年製テレキャスター、ギブソンのダブルネックの代表格EDS-1275あたりが知られている。

再結成後のイーグルスではさらに幅広がり、バンドの同僚グレン・フライのシグニチュアモデルである230GFをスライド専用に据えてみたり、カーヴィンやデューセンバーグ等もステージで手にしている。

さらに2021年にはポール・リード・スミスより限定200本のシグニチュアモデルもリリースされたのをご存じの方も多いだろう。

ウォルシュといえばヘヴィに歪ませたうえにフェイザーで揺らぎを強調したサウンドが有名である。

おそらく本人にとって最も弾きやすい、自分を乗せやすいサウンドなのかもしれないが、決してそれだけしか弾かない、鳴らさないギタリストではない。

2004年のイーグルスのライヴでもプレイされていたこの曲は2012年のソロ作”ANALOG MAN”に収録されている。

プロデュースのジェフ・リンのディレクションに従ったのかもしれないが、浅めの歪みながら十分なサステインが響く。持ち味の鋭くダイナミックなベンディング(チョーキング)も線が細くならず、かといって音が潰れすぎずというぎりぎりのラインを見極めたうえでのセッティングであろう。

もうひとつ、先のロリー・ギャラガーとは系統が異なるものの、ウォルシュもまたスライドに光るものがある。

これは若き日に知り合ったというデュエイン(デュアン)・オールマンの影響である。オールマンの夭折を知った彼は「デュエインの灯した火を絶やしてはならない」とスライドに身を入れるようになったのだという。

カーラ・ボノフ(Karla Bonoff)のこの曲で絶妙な浮遊感と切れ味を見せるスライドを聴けば、皆さんの中のジョー・ウォルシュ像も少しは変わるのではないだろうか。

ヘヴィネスと軽み、うねりとストレートなトーン、あらゆる両極を自分の感性のおもむくままに行き来する自由闊達さが身上の、稀代のギタリストといってもいいだろう。

若いギタリストにはギターサウンドのみならずプレイやフレーズ、さらにはギターとどう向き合うかのヒントになることも多いと思う。先入観にとらわれずにジョー・ウォルシュの楽曲に親しんでほしい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?