ニトロセルロースラッカーなる塗料について 前編

ギターとは無関係のハナシから始めさせていただくが、

ヒューストン(HOUSTON)のN-1デッキジャケットを私は学生時代より愛用しており、昨年末にこの2代目に買い替えるまで実に25年近く着続けてきた。

N-1は『USN』のステンシルが示すようにアメリカ海軍の、主に空母の甲板(deck)で働くクルーに支給されていた防寒衣料であり、この型式は第二次大戦中の仕様に準じているという。

この一着でもじゅうぶんに満足していた私だが、同じヒューストンより、ライニング(内張)にアルパカとウールを用いたN-1が販売されていることを耳にし、矢も楯もたまらず買いに走ってしまった。

それが

こちら、ALPACA N-1 DECK JACKET。

先に挙げたレギュラー(?)モデルのライニングがアクリルボアなのに対し、こちらは「本物」‐大戦当時の支給品と同様にアルパカとウールを用いている。

他にも

同時期に支給されていた装備と組み合わせる際に使うこれらのループまでちゃんと再現されている。

これらを見たギタリストにはピンとくるだろう、そう、ヴィンテージ・リイシューとしての「再現度」において、アルパカN-1はかなりの力作といえるのである。

ではN-1におけるライニングの素材‐アクリルか天然毛か‐のような違いで、ギター系弦楽器のヴィンテージリイシューで特に目立つスペックといえばやはり塗装であろう。

正確には50~60年代のギターに使用されていたニトロセルロース・ラッカー(nitrocellulose lacquer、以下ラッカー)で塗膜が形成されているか否かがギターの価値に大きく影響するのである。

今回はギター業界におけるラッカーについて色々と書いてみたい。長くなるので2回に分け、今回は歴史的背景を中心に述べたいと思う。

また、以前からどうしても言っておきたかったこともあるのでこの機会に、最後のほうで触れておきたい。

☆

改めてニトロセルロース・ラッカーという塗料だが、綿などの繊維を原料とするラッカーと可塑剤や顔料等を混ぜた塗料を溶媒で薄め、

スプレーガンで吹き付けるのがギター製造におけるラッカーの基本的な用法である。

ギターに塗り付けられた塗膜からは溶媒が揮発していくことで薄くなると同時にギターにしっかりと「なじむ」‐塗膜と木材が一体化するかのような密着度の高い塗膜が形成される。

一方で、ラッカー塗装には多くの弱点やデメリットもある。いや、厳しい言い方をすれば塗装としては弱点だらけなのである。

まず、製造段階における手間について。

ラッカーは吹き付けた塗料から溶媒が揮発することで塗膜が形成されるが、その揮発を待たなければならない。つまり時間がかかるのである。

塗料というものは一度に多くを吹き付けるとたいていの場合は硬化不良や泡立ち、白濁やピンホール等のトラブルが起きる。

加えてラッカーは「やせ」‐塗膜が時間の経過とともに薄くなる、その度合いが他の塗料に比べて大きいので、一定の厚みの塗膜を形成するには何度も重ね塗りする必要がある。もちろん、溶媒の揮発を待つインターバルを何度もとらねばならない。

インターバルについて付け加えると、溶媒を一定のペースで揮発させるために、塗料を吹き付けたギターは温度や湿度が管理されたスペースで保管することが望ましい。

もちろん、塵や埃が塗膜に引っ付かないように管理する必要がある。

設備が整った大手の製造工場ならともかく、私が過去に工房を訪ねたギター修理業者の先輩方も多くはこの管理に手を焼いていたものだ。

それと、ここまでは溶媒という書き方をしてきたが、英語ではthinner、カタカナではシンナー、そう有機溶剤である。

今さら強調するまでもなく人体には有害なこのシンナーを用いることもあって、作業環境の安全には万全を期さねばならない。

日本では聞かないがUSでは州によって有機溶剤の使用に厳しい制限がかかることがあるそうで、そのため木部加工を済ませたギターをトラックで隣の州に運び、塗装のみを他の工場で行う会社もあるらしい。

ここからは製品として楽器店に並ぶギターに関することなので、皆さんもご存じのことも多いが、ラッカーは苦手とする化学物質が多い。

塗装から汚れを落とすポリッシュや、きれいに磨きあげるためのクロスが実はラッカーに悪影響を与えてしまうことがあるのはお聞き及びかと思う。楽器店における「ラッカー対応」は決まり文句のひとつと化している。

製品として世に出たギターの塗膜からも溶媒成分は揮発し続ける。

その結果、木部との収縮膨張の差に耐えられないぐらいに薄くなった塗膜に細かなヒビが入ることがある。これがクラック(crack)である。

もっとも、現在ではウェザーチェック(weather check、以下WC)と呼ぶほうがとおりがいいかもしれない。単にクラックとした場合、木部の(望ましくない)割れや破損と混同される場合があるからだ。

ただし、「ウェザーチェック」という単語が差す範囲はかなり広いことをお伝えしてくべきだろう。

多くのギターで30年以上を必要とする先述のクラックの他に、かなり厚い塗膜に発生したヒビのことを指す場合もあるからだ。

この画像のような割れ方は経年によるものではなく、温度や湿度の変動、周辺の化学薬品等の影響により発生する。

オールドギターでは狭義のWC‐クラックはギターの経年変化の証しであり、長い年月を耐え抜いてきたことへの勲章のようなものである。

対して、厚い塗膜に入ったWCが示すのは歴代オーナーの管理や使用環境が、少なくともラッカーにとってはタフだったという事実である。

残酷なハナシではあるが、ことヴィンテージギターの売買の世界ではWCひとつとっても価値が大きく変わる。それに、これは次回に述べるダメージ加工についても大きく関わってくる。

さらに、ラッカーは温度や湿度の大きな変化に影響を受けやすい。先に挙げたWCの主な原因はこれである。

それと、忘れられがちなのだが、ラッカーに手垢や手汗、タバコのヤニや油煙をつけたまま長期放置しておくと塗膜の劣化が発生する。

具体的には塗膜が弱くなって木から剥離してしまい、強くこするとボロボロと垢のように落ちてくる。

特にネック裏に発生しやすいことは申し上げるまでもないだろう。このような劣化を起こした塗膜は剥がしてしまうしか手はなく、再塗装のコストはかなりのものになる。スモーカーの皆さんはご注意を。

☆

ではなぜ、保護膜としての性能がイマイチなラッカーなる塗料がギター製造に用いられたのか、答えは簡単、かつては最先端かつ実用性の高い塗装方法だったからである。

正確に言えば1920年代にUSの自動車業界で採り入れられたラッカーは家具製造でも導入されるようになり、その両方から影響を受けたギターの、工場による量産の現場でも普及していった。

60年代の、主にエレクトリックギターでの「カスタムカラー」、アップチャージによるカラーヴァリエイションの中には当時の自動車に用いられたものと同じ塗装色があることをご存じの方もいらっしゃるだろう。

60年代に入ると化学反応により硬化する2液混合型の、石油を原料とする塗料がギター製造にも採り入れられる。

この時期のフェンダー(FENDER)でよく知られているのがペイズリー・テレキャスターであろう。

壁紙として流通していた柄物の紙を貼る手法であり、ラッカーでは塗膜の反応劣化もあって使えなかったものが塗料の変更により実現したのである。

80年代以降は石油系の塗料の進歩もあって、ポリウレタンやポリエステルといった塗料を用いた製品のほうが圧倒的多数となった。

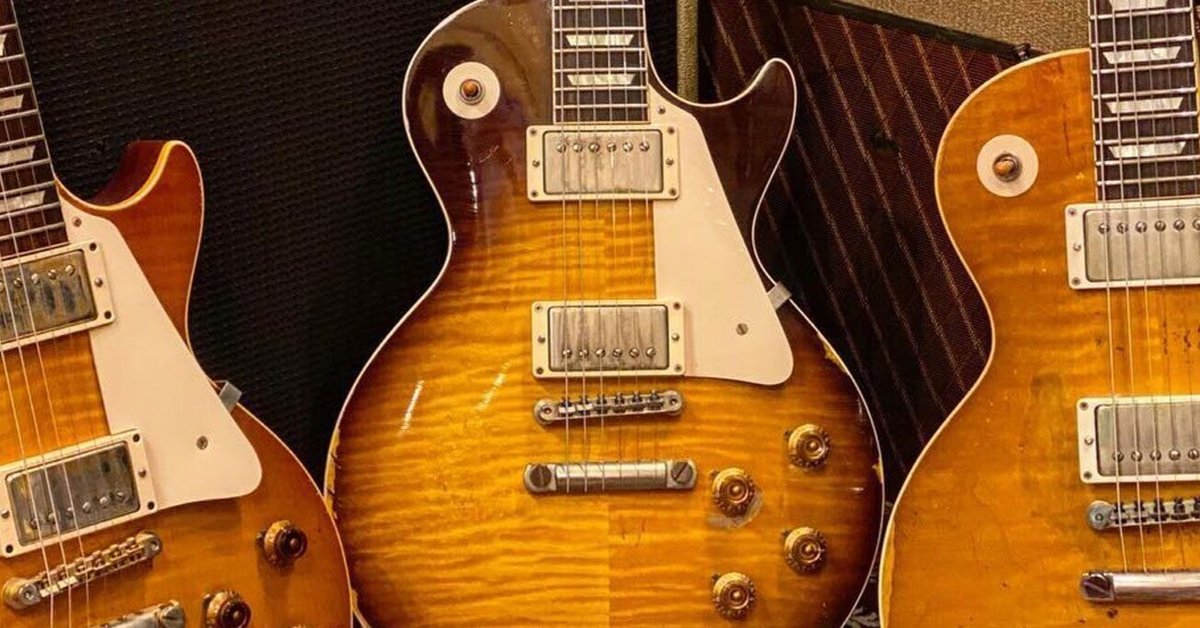

一方で50~60年代のオールドギターを再評価する声が上がるようになり、その需要にこたえるかたちでヴィンテージリイシューと呼ばれるオールドギターの復刻モデルが世に出るようになった。

フェンダーは現在もUSA製の高価なリイシューものにはラッカーを用いているし、かつては日本の輸入代理店のオーダーによる、塗膜を極薄に仕上げたシンラッカー(Thin Laquer)なる特別モデルまで生産していたことがあった。

また、同じフェンダーの、日本市場限定ライン、そうフェンダージャパンでもラッカー塗装モデルをカタログ上位に据えており、最終期の2000年代にはヴィンテージスペシャル(VSP)というシリーズも展開していた。

☆

次回はラッカー塗装の施されたギターの取扱いを中心に述べたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?